科学と文化のいまがわかる

文化

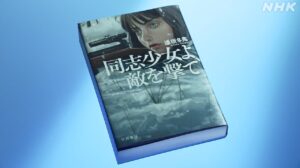

沈黙が、熟すまで 芥川賞作家と震災

2021.08.26

「うれしいというよりはとても恐ろしいという気持ちが強い感じがします」

7月14日、芥川賞の受賞が決まった石沢麻依さんは会見で、そう語りました。

「恐ろしい」。

この言葉の背景にあったのは、デビュー作で受賞したことへの戸惑い。そして、震災を扱った作品で受賞したことに対する拭い切れない違和感でした。

受賞が決まって1か月。

ドイツからオンラインでの取材に応じてくれた石沢さんに、その思いを聞きました。

一度は離れた作家への道

仙台市出身の石沢麻依さん。

小学校から大学院まで地元で過ごし、大学院では西洋美術史を専攻。

2015年にドイツにわたり、現地の大学院でルネサンス美術を研究しています。

一方、幼い頃から読書が好きで学生時代も小説を書いていましたが、学業の忙しさもあって、いったんペンを取るのをやめていました。

長いブランクを経て「書きたい」という強い思いが再び湧いてきたのはおととし。

受賞作につながったきっかけは、ドイツで遭遇したコロナ禍の経験と、10年前の震災の記憶でした。

(石沢麻依さん)

「ロックダウンで本当に誰もいなくなった町、静まり返った町というものを経験した。

スーパーの前で静かに、本当に静まり返った列ができている。

その中に自分がいる時に、何かこの記憶はどこかで体験したことがある、いわゆる既視感を覚えたんです。

何だろうと考えた時、震災の記憶とすぐに結びつきました」

コロナでよみがえった10年前の記憶

10年前の東日本大震災を石沢さんは仙台市の実家で経験しました。

自宅に被害が出たものの、幸い自身も家族も無事でした。

一方、津波によって甚大な被害が出た沿岸部や原発事故の映像に強い衝撃を受けました。

同時に、沿岸部の人や原発で避難を余儀なくされた人たちと同じ「被災者」として括られることに、強い違和感を感じたと言います。

それが石沢さんの震災との「距離」でした。

(石沢麻依さん)

「震災で壊れたり、失ったりしたものもあったけれども、震災前の生活をそのまま何とか継続することができた以上、(私は)被災者とは言えないんじゃないか。

被災者って言い方は、結局一人一人を見るんではなくて全体をまとめて見てしまうことによって平均化されてしまう言葉でもあるわけで、最も被害の大きかった地域の人たちの声がそういう平均化の中に飲み込まれてしまって届かなくなっちゃうんじゃないかなと」

震災との「距離」を感じたまま、仙台を離れてドイツにわたった石沢さん。

10年という時を経て、コロナの経験によって震災の記憶が動き出したのです。

(石沢麻依さん)

「忘れてたような誰かの体験談とかもまるで泡のように、どんどん水面に浮かび上がってくるように思い出しまして、そこから震災というものと、この(コロナ禍の)状況というものが自分の中で距離がほぼなくなってしまって、感じられるようになったんです」

かつて感じた距離感を作品に

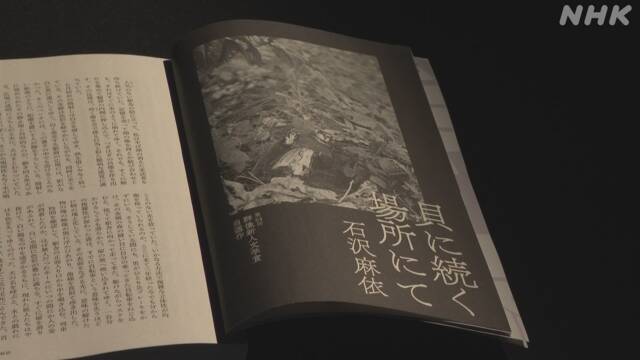

それから7か月ほどで書きあげた、受賞作の「貝に続く場所にて」。

新型コロナウイルスの感染が広がるドイツで生活している、語り手の「小峰里美」のもとに、東日本大震災で行方不明になったはずの知人の「野宮」が尋ねてきて、再会する場面から始まります。

9年という歳月を経て、幽霊となって突如現れた知人とどう接すれば良いのか、戸惑う里美の姿が印象的に描かれています。

(本文より)

“野宮と連絡をとることはなかった。会わずに住む理由を、いくつも数え上げるばかりだった。彼が来たのが別の街ならば、と恨みがましく思う度に、罪悪感にかられ、少しずつ感情の表面が削られていく。”

“あの時間の向こうに消えた人々の記憶を、どのように抱えてゆけばよいのだろうか。名前が擦り切れるまで、記憶の中でなぞるしかないのか”

里美と野宮との距離感は、石沢さんと震災という出来事との間に感じる「距離」でもありました。

石沢さんは、記憶のゆがみや忘却にあらがおうとする里美の姿を通じて、時間の経過とともに震災の記憶との向き合い方を見直す必要性を投げかけたのです。

(石沢麻依さん)

「今回は震災を確かに書きましたけど、それ以上に記憶することとは何かっていう事を問いたいという思いが強いです。

『記憶すること』と『忘れない』ということばは、実は非常に大きな距離があって、『忘れない』っていうのはすぐに言葉として出てくると思うんですね。

でもそれっていうのは、非常に感情的なもので、そうである以上、やがてどこかで離れてしまったり、別のものに上乗せされてしまったりする気がする。

時間が経った今、今度は『記憶する』っていう能動的な姿勢に変えないと、これはたぶん本当に忘れられてしまう。

これを覚えておくってなったら、自分から何かを調べて、自分なりに何かを追究して、そして時々自分の視線は間違ってるんじゃないかっていうふうに客観的に思いながら、そうやって見ていくこと。

それを繰り返しているうちに、やがて理解の可能性へとつながるんじゃないか。

その時に自分の中に過去というものが深く、1つの形として根付くのではないかと思っています」

今、震災の記憶と向き合うこと

(本文より)

“記憶の痛みではなく、距離に向けられた罪悪感。その輪郭を指でなぞって確かめて、野宮の時間と向かい合う。その時、私は初めて心から彼の死を、還ることのできないことに哀しみと苦しみを感じた”

自らの震災との距離について考えをめぐらせた上で、今、大切なのは「忘れない」ことではなく「記憶すること」だと語る石沢さん。

最後に強調したのは、“被災者”に対して、その距離を縮めようと、安易に共感して寄り添うことではなく、沈黙を持ち、その後に出てくる言葉に静かに耳を傾けるという、姿勢でした。

(石沢麻依さん)

「語り手が、行方不明者である野宮に自分の思いやことばを背負わせてはいけない。

彼自身がたくさんのさまざまな思いを抱えているはずなんですから、むしろそこに語り手の生きてる側の思いをぶつけてはいけないし、そしてそれを背負わせたら、余計に、あまりにも彼という人間を、死者すらも、行方不明者すらもなにか、生きてる側が物語化して侮辱してしまうような感じがして。なので距離というのを最後まで意識して書きました。

これまで口をつぐんでいた被災した人たちの中の沈黙が熟して、そして口を開いた時に言葉が出てくるだろうから、その言葉に私たちは耳を傾ける。

その土地にいる人たちが語りたいと思った時にイニシアチブをとれるような形、それが一番大事なのではないでしょうか」