科学と文化のいまがわかる

文化

奈良の“ハチ公像”「行基さん」に再注目 コロナ禍の新発見で

2021.08.03

東京で待ち合わせのスポットとして親しまれている、渋谷のハチ公。

同じように、奈良県民に親しまれている待ち合わせのスポットは、近鉄奈良駅前の「行基さん」です。

行基(ぎょうき)は、1200年以上前の奈良時代に、東大寺の大仏の造立に関わった高僧として知られています。

実は最近になって、行基が、当時の人々に慕われていたことを裏付ける大きな発見がありました。

疫病が猛威を振るった時代に人々の支持を集めた行基。

コロナ禍のいま、その功績に改めて注目が集まっています。

昔も今も人々に愛される行基

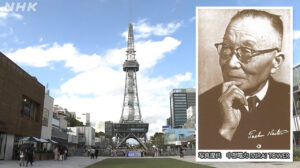

古都奈良の玄関口、近鉄奈良駅。

行基の銅像は噴水の上に立ち、その視線の先には東大寺があります。

奈良では、駅で落ち合う際には、この「行基さん」の前を待ち合わせ場所にするのが定番です。

今から1200年以上前の奈良時代、聖武天皇から東大寺の大仏造立への協力を求められた行基。

当時は、地震・日照りといった天変地異に人々が翻弄され、天然痘という疫病も猛威を振るった時代でした。

疫病などで不安定な世を、仏教の力で救いたい。

各地に寺院を作ったり、民衆のために社会活動を行ったりした行基は、当時の人々の心をつかみ、『菩薩』と称されるようになったといいます。

そして、長い年月を経て、令和の時代の今も、新型コロナの感染拡大が続く中、東大寺の大仏には疫病退散を願う人たちが訪れています。

前例ない円形の建物跡を発見 いったい何?

その行基をめぐり、去年10月、新たな発見がありました。

行基像がある近鉄奈良駅から電車で2駅。

大和西大寺駅から1キロほど南西の小高い丘で行われた発掘調査です。

奈良にある考古学の研究機関「元興寺文化財研究所」が発掘調査を進めたところ、円形の建物の跡が見つかりました。

見つかった建物の跡は、直径が14メートル余り。

野球でいうと、ピッチャーとバッターの間と同じ長さ。

サッカーだと、センターサークルよりややこぶりな大きさです。

円形の建物跡の少し外側には、その場所を他とは区分けするために設けたとみられる回廊や塀などの跡も見つかりました。

いずれも奈良時代のものとみられます。

しかし、実は、円形の建物跡というのは、これまでに奈良時代の遺跡で見つかった例がありません。

誰かを供養する建物では?

いったい、どんな建物が建っていたのか?

研究チームが案の1つとして考えたのが「八角円堂」という形式です。

「八角円堂」という形式の建物は、聖徳太子の供養で造られた「奈良・法隆寺の夢殿」や、平城京への遷都などに尽力した藤原不比等の一周忌の際に建てられたとされる「奈良・興福寺の北円堂」などが有名な事例で、いずれも円形に近い八角形をしています。

さらに、もう1つの案として考えたのが「多宝塔」という形式です。

「多宝塔」という形式の建物は、北条政子が夫の源頼朝などをまつるために建てた和歌山県の高野山の「金剛三昧院」にあるものなどが有名で、建物の一部が円形になっているのが特徴です。

今回の発掘場所に、実際にはどんな建物が建っていたのかは、タイムスリップしないと分かりませんが、いずれの案にも共通しているのは「誰かを供養するためのもの」という点です。

「行基」の遺徳をしのぶ建物ではないか

では、供養の対象はいったい誰なのか?

研究者たちが数々の状況証拠を積み重ね、導き出した答えが「行基」です。

この建物が、行基の遺徳をしのぶために建てられたものだったのではないかというのです。

そう考えた理由は大きく3つあります。

<理由1>「行基年譜」の記述と一致

1つ目は、建物跡が見つかった場所です。

手がかりは、行基の名を冠した平安時代の史料「行基年譜」。

そこには、行基にゆかりがある「長岡院」という寺院が、菅原寺の西の岡にあったという一節があります。

菅原寺は現在の喜光寺。その西の岡。

今回の発掘現場は、記述通りの場所にありました。

<理由2>出土品が行基が亡くなった時期と一致

2つ目が、建物が造られた時期です。

考古学の世界では一緒に出土した土器や瓦から、時期の絞り込みを行います。

今回は出土品の模様の特徴から、建物は750年ごろのものだと絞り込まれました。

行基が亡くなったのは749年。

時期的には行基の供養塔とみても、矛盾はありません。

<理由3>大仏殿と対になる位置関係

そして3つ目は、東大寺大仏殿との位置関係です。

こちらは当時の平城京の街並みの地図です。

今回、円形の建物跡が見つかった菅原遺跡は平城京の西側。

ちょうど真東、対になるような位置に東大寺があります。

遺跡も、東大寺大仏殿も、標高はともに100メートル余り。

「明らかに大仏殿を意識して造られている」と研究者は指摘します。

行基こそが供養の対象者としてふさわしい

文献の記述に、建物の時期、そして、大仏殿を意識した立地…。

状況証拠を組み合わせると、行基こそが供養の対象者としてふさわしいと研究者たちは考えているのです。

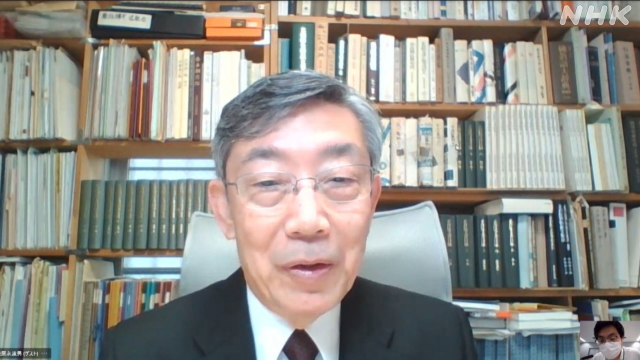

東大寺史研究所の所長で、大阪市立大学の栄原永遠男名誉教授は、行基が各地で布教などを行ったという経歴を踏まえて、建物を造った人物をこう推測します。

「行基とともに各地を回った弟子や信者。行基が訪れた先の信者や豪族・民衆。行基と行動を共にした人たちが、遺徳を長くしのぼうと建てたのではないか」

遺跡の多くは残すのが難しく

行基をめぐる大きな発見ですが、今回の調査現場は宅地造成の予定地。

調査後は、予定通り造成工事が行われることになっています。

文化庁によりますと、発掘調査は年間9000件ほど。

その9割近くは開発工事に伴い実施されていて、ほとんどのケースでは調査を行った後、開発が再開されています。

文化財の保護に詳しい専門家は、今後、現地保存できる遺跡を増やしていけるように、民間企業の将来の損失も補てんする新たな仕組みの検討も必要ではないかと指摘しています。

「民間の事業者に対して、開発ができなくなることで発生する損失を補てんする制度もあってもいいのではないか」

コロナ禍に再注目される行基の功績

今回の発見からは、今から1200年以上前の奈良時代に、当時の人々が、行基の遺徳をしのぼうと供養塔を建てていた可能性が明らかになりました。

行基が当時から人々に慕われていたことが裏付けられた形です。

行基は、「僧侶は寺院にいて教えを学び、伝えるものだ」とする朝廷の方針に背いて、弾圧を受けた時期もありましたが、活動は共感を呼び「行基集団」と言われる弟子や支持者は徐々に増えたとされています。

その後、天皇から大仏造立への協力を求められ、僧侶としての最高の位「大僧正」に任命されました。

疫病から世の中を救うために建てられた、その東大寺の大仏には、令和の時代になっても疫病退散を願う人々の姿が見られます。

奈良で、今も昔も愛される「行基さん」。

コロナ禍の今だからこそ、新たな発見をきっかけに、行基の功績への理解がいっそう深まっています。