科学と文化のいまがわかる

文化

江戸時代に飛行機!? 国内最古の設計図発見

2020.05.24

「大鳥秘術」で空を飛ぶ

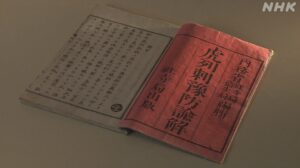

飛行機の設計図は、滋賀県長浜市が去年7月から国友一貫斎の家を調査する中で見つけました。

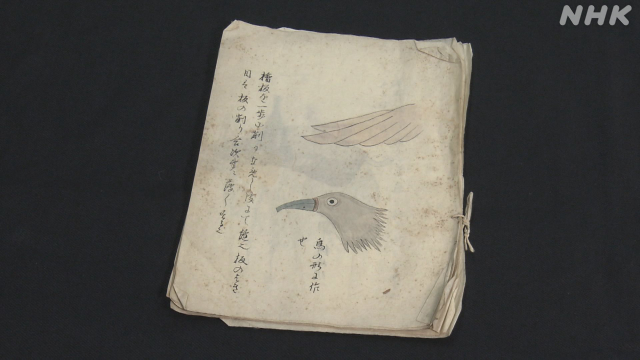

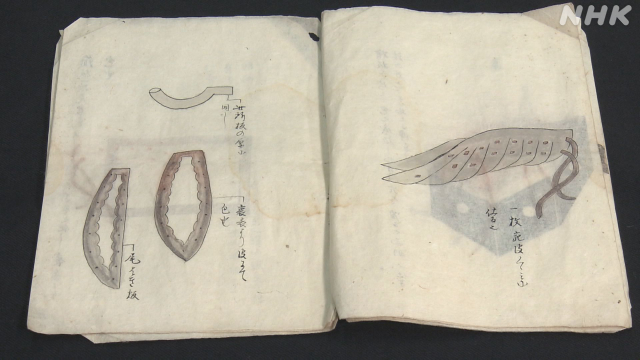

和紙10ページにわたる冊子で、部品ごとの作り方が絵とともに記されています。例えば翼とみられる部分。「ひのき板を削り、なめし皮にて縫うなり」と板を薄く削って動物の皮を使う方法が記されています。

また、翼を胴体部分に取り付ける説明では、「両羽のしつけ、ことのほか難しきものなり」と注意点も書き込まれています。

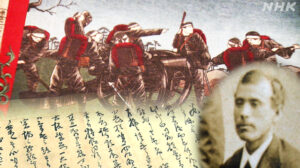

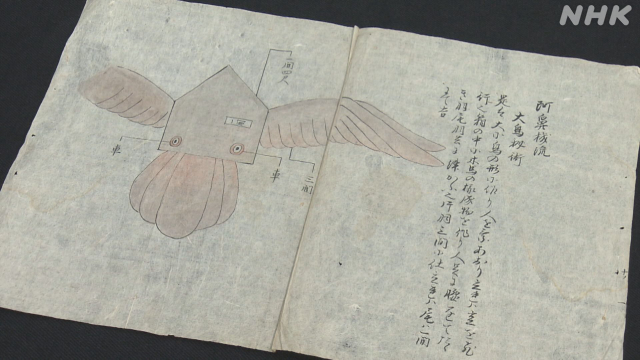

この設計図、以前、全体図が見つかっていて、こちらには「阿鼻機流 大鳥秘術(あびきる・おおとりひじゅつ)」という名前が記されていました。この「あびきる」は、ラテン語で小鳥を指す「AVICULA」が語源と推測されています。

実際、今回見つかった設計図の通りに組み立てると、幅13メートルほどの大きな鳥の形をした1人乗りの飛行機ができあがります。

鉄砲→望遠鏡→飛行機?

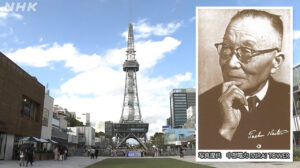

設計図を描いた国友一貫斎は、江戸時代後期の安永7年=西暦1778年に現在の長浜市にあった鉄砲鍛冶の家に生まれ、若い頃から職人としての才能を見せます。

40歳前後の5年間は江戸で生活し、国学者の平田篤胤などさまざまな学者と出会う中で、最先端の科学技術についても研究したということです。

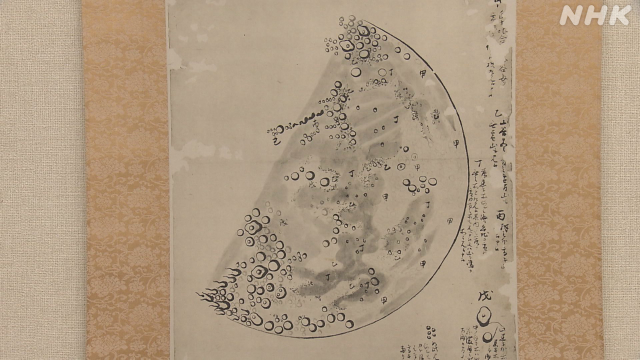

こうして身につけた知識をもとに、鉄砲以外にもさまざまなものを作ってきた一貫斎。最も有名なのが、日本初の反射望遠鏡です。

江戸で外国製の望遠鏡を見たことをきっかけに製作に取り組み、自作の望遠鏡で天体観測を行って、月面や太陽の黒点を描いた正確な図面も残しています。

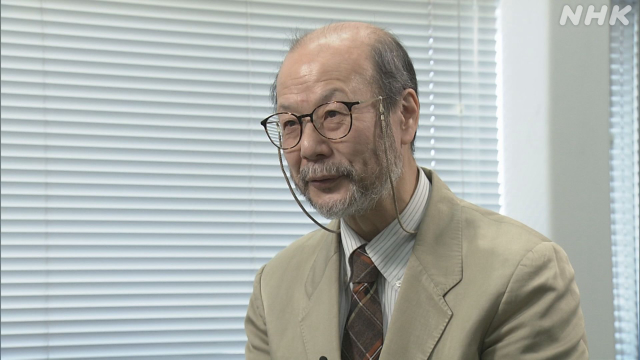

一貫斎について調査を進めている長浜市歴史遺産課の太田浩司 学芸専門監は、飛行機にまで関心を広げたことについて、次のように推測します。

「一貫斎は反射望遠鏡を作って月の形や太陽の形に対して非常に興味を持っていた。遠くから見るよりも近くで見たいと思い、飛行機の夢につながったのではないか」

航空史に残る功績

一貫斎が考案した鳥形の飛行機。長浜市によると、残念ながら実際に飛ぶことはできませんが、見つかった設計図は国内最古です。

調査した専門家たちは、「江戸時代に飛行機を作って空を飛ぼうとした人がいたことが資料で裏付けられた」と口をそろえます。

航空史に詳しい国立科学博物館 産業技術史資料情報センターの鈴木一義 センター長は、「科学は失敗を繰り返すことで発達する。図面が残っていたことで江戸時代の日本全体が飛行機作りを試行錯誤するレベルにあったと証明できる、非常に意義ある発見だ」と指摘しています。

また、太田学芸専門監は「発明家たちの試行錯誤で日本でも飛行機が飛ぶようになったと考えられ、一貫斎が飛行機を飛ばそうと考えたこと自体が航空史に残る貴重なものだ」と話していました。

太陽や月を間近で見たい、空を飛びたいという探究心から手探りで飛行機の設計を試みた国友一貫斎。長浜市は、家に残されたまままだ調査していない手紙などの資料を分析し、当時の時代背景を踏まえて飛行機の発想の元に迫るとともに、一貫斎の功績について広く知らせたいとしています。