科学と文化のいまがわかる

文化

変わる読書 あなたは紙? スマホ?

2019.11.01

10月27日から始まった読書週間、秋の夜長に本と過ごす時間を楽しむ人も少なくないのではないでしょうか。

一方、出版業界では「本離れ」が深刻な問題となっています。出版物の売り上げはピーク時の半分以下にまで落ち込み、1日に本を全く読まない大学生が半分近くにのぼるという調査結果も示されています。

本当に「本離れ」は進んでいるのか。取材を進めると、これまでとは違う形の読書が広がりつつある現状が見えてきました。

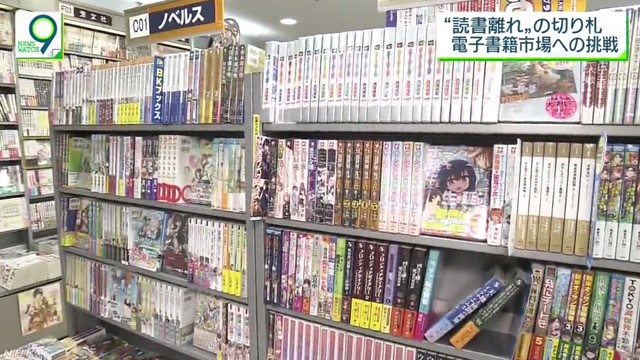

書店で目にする変化

最近、書店の文芸コーナーに、奇抜なタイトルや表紙にキャラクターのイラストが描かれた、少し変わった作品を見たことはないでしょうか。それは、インターネット上で生み出された小説、いわゆる「ウェブ小説」かもしれません。

小説の売り上げが落ち込む中、ウェブ小説が書籍化された作品は、毎年売り上げを伸ばしています。紀伊國屋書店新宿本店では、取り扱う作品が急激に増えたことから4年ほど前にウェブ小説を中心としたコーナーを設置。今後、さらにスペースを広げることも検討しています。

売り場の担当者は「書店としても出版の新しい柱になるのではと注目している。ウェブからリアルの店舗に来てもらう一助になれば」と期待を寄せています。

ウェブ小説を支えるのは

ウェブ小説の人気は、誰でも自由に小説を投稿したり読んだりすることができる「小説投稿サイト」が支えています。平成22年以降、サイトに掲載された作品が書籍化されて人気となったことをきっかけに次々と新しいサイトが立ち上げられ、さらにスマートフォンの普及によって、ちょっとした空き時間に小説を書いたり読んだりできる気軽さから、利用者数も年々増加しました。

こうしたサイトから『君の膵臓をたべたい』『王様ゲーム』など、ベストセラー作品も数多く生まれています。

出版の流れが変わる

ウェブ小説の人気に出版社も注目しています。小説投稿サイトで人気となった作品にはすでに一定のファンがついているため、書籍化しても「気に入った作品を本として手元に置いておきたい」というニーズがあることが期待できるのです。投稿サイトから作品を探して書籍化するだけでなく、一般の人が作品を投稿したりオリジナルのウェブ小説を公開したりするサイトを新たに立ち上げる出版社も出てきています。

これまでは「紙の本として売れた作品を電子化する」という流れが一般的でしたが、最近は「インターネット上で人気の作品を書籍化する」というサイクルに変わりつつあるのです。

新たなアプリサービスも

ウェブ小説が盛り上がる中、読書に興味がない人にも小説に触れてもらうきっかけを作ろうと、13の出版社が無料通信アプリの「LINE」と手を組んで、新しい形の小説アプリを立ち上げました。

若者を中心に多くの利用者がいるLINEを媒介に、投稿作品を掲載するだけでなく、本来ライバルである出版社どうしで協力して作品を提供するサービスです。

出版社が単独で運営するアプリとは違い、ユーザーにとっては版元を気にせず読みたい作品を探すことができます。こうして作品の魅力に接する機会を増やすことで、業界を挙げて新しい読者を呼び込もうというのが狙いです。

「若い人が小説を読んでいないという環境の中では、出版社どうしが協力し合ってユーザーを読書にしていく取り組みが必要だ」(新潮社・高橋裕介さん)

「出版社は新しい読者と出会うチャンスを求めているので、書店以外で本と出会える場を作ってくれることが魅力だ」(講談社・河北壮平さん)

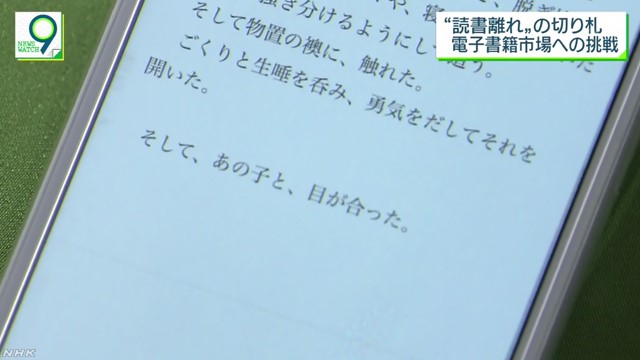

作品には、気軽に読書を楽しむことができるような工夫が凝らされています。

・スマートフォンで読みやすいよう文章を横書きにし、一文は短く。

・すき間時間で読み切れるよう、1話3000文字程度と短く分割し、1話ごとに販売。・短く分割しているため、次の話も読みたくなるよう物語の展開や1話の終わり方にこだわる。

実際に使ってみたところ、私が紙の本に慣れているせいか、「横書き」の作品を読むことに少し違和感を覚えたものの、ブログ感覚で空いた時間に片手で作品を読み進めることができる気軽さに魅力を感じました。

作家にも影響

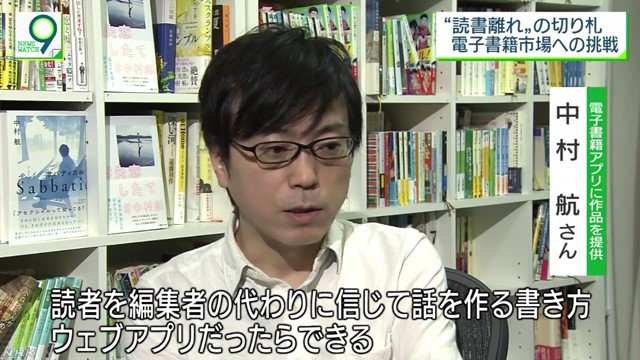

ウェブ小説は作家にも影響を及ぼしています。『100回泣くこと』『トリガール!』などの作品で知られる作家の中村航さんもその1人です。

このアプリのために作品を書き下ろした中村さんは、短時間の読書でも物語を楽しめるよう、紙の本では5つを目安にしている章立てを40章にまで細かく区切り、読者の興味が続くようなストーリー展開になるよう工夫したといいます。

電子書籍では読者の声がダイレクトに作家に届くため、従来の小説にはない新しい手法に挑戦できることが魅力の1つだと中村さんは考えています。

「読者の声を手がかりに小説の展開も変わっていく。読者を編集者の代わりに信じて作品をつくっていくという書き方もウェブアプリだったらできちゃいますね。小説ってすごくおもしろいということを、どうやって伝えていくか考え続けたい」

このアプリのサービスが始まって2か月、読者の数はすでに20万人を超えています。一方、利用者へのアンケートでは、アプリをきっかけに日常で読書する機会が「変わらない」という回答が5割、「増えた」という回答はまだ3割ほどにとどまっています。読者を増やす取り組みは始まったばかりです。

アプリを立ち上げたLINEの森啓執行役員は「ゲームやSNSと違って難しい領域ですが、逆にチャレンジングな領域でもあるので、どうやったら若者に受け入れていただけるのかを試行錯誤していきたい」と話していました。

変わりつつ読書。紙の本を読み続けるもよし、新しいスタイルを試してみるもよし。本の世界への入り口は、どんどん広がってきています。