科学と文化のいまがわかる

デジタル

個人データ収集はOK? ~世代間で分かれる声~

2019.06.12

「新たな石油」という言葉をご存じだろうか。購買履歴や検索履歴など、私たちがさまざまなネット上のサービスを使うたびに収集される膨大な個人データのことだ。

「GAFA」(※)と呼ばれるアメリカの巨大IT企業は、こうした個人データを収集してAI=人工知能開発や広告などのさまざまなサービスに活用し、巨額の利益を得ている。

これに対して日本は、個人情報保護の意識の高さもあって、データの利活用に後れを取ってきた。しかし、そうした意識も少しずつ変わりつつあるようだ。

(※グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンの頭文字)

データ収集に賛成?反対?~年配の世代は~

「便利だし、周りも使っているので使わざるを得ない」

こう話すのは、横浜市の会社員、広石有司さん(64)だ。

パソコン歴は20年を超え、私用のメールは「Gmail」。家族のスケジュール共有は「Googleカレンダー」。買い物はアマゾンをよく使う。

個人データを取られているのは仕方ないと感じる一方、それによってGAFAが巨額の利益をあげていることには、一抹の違和感を感じている。

さらに、フェイスブックから大量の個人データが流出し、アメリカで選挙対策に使われたとされる問題なども、頭をよぎるという。

「特定の企業にデータが独占され、人工知能=AIにつながって社会が支配されることへの怖さを感じる。取られたデータを自分で管理できないのは嫌だし、いろいろとデータを取るなら、むしろこちらにお金を払ってほしいという感覚だ」

データ収集に賛成?反対?~若い世代は~

大学生の野澤ののかさん(21)は、インスタグラムやツイッター、グーグルにフェイスブック、YouTube、アマゾンと、GAFAのサービスをフル活用。

情報発信や収集、友達やサークルのやりとりに欠かせないという。

「データを取られていることは分かっていますが、欲しい情報をもらえたり同窓生や海外の友人とつながれたりするし、楽しむツールにもなっている。自分と企業とがウィンウィンの関係で使えればいいのでは。『いいね!』1つでも相手にデータを渡している感覚を持って、渡したくないデータは渡さないようにするなど、きちんと判断しながら使っていきたい」

浮かび上がる世代間の意識差

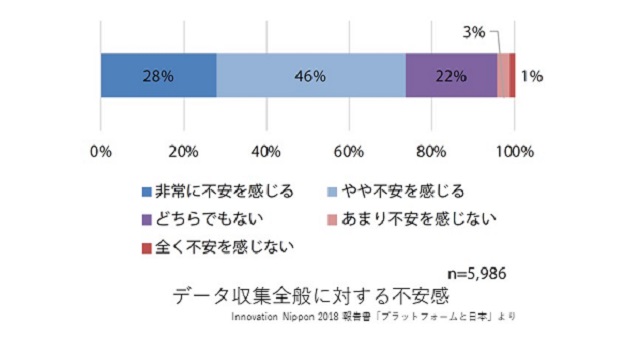

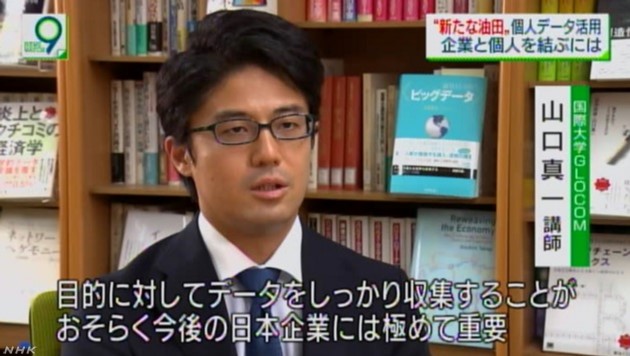

こうした個人データ収集に対する人々の意識について、新たな調査結果がまとまった。国際大学GLOCOMの山口真一講師らのグループが、およそ6000人を対象に行った大規模調査だ。

それによると、個人データの収集と活用については、74%の人が何らかの不安を感じると答えた。

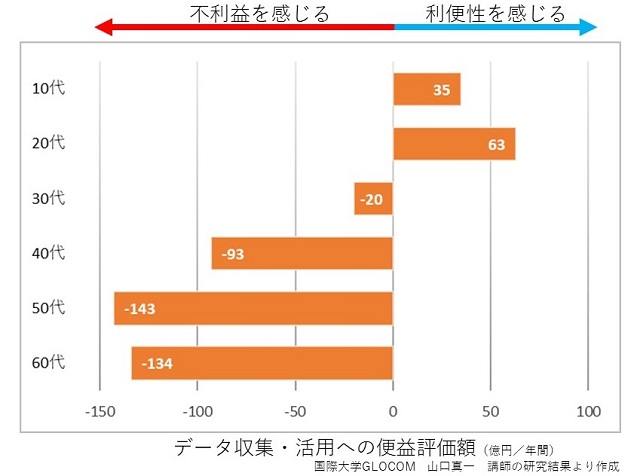

続いて、個人データの収集と引き換えに提供されるサービスへの受け止めを、金額に換算して答えてもらった。その結果が次のグラフだ。

30代から50代、60代と年齢が高くなるほど、マイナス、つまりデータ収集に否定的な声が大きくなっている。

ところが、10代、20代では、データ収集に肯定的な声が大きいという、対称的な結果となった。

若い世代は、データ収集と引き換えに「利便性」という利益を得ていることを、前向きに捉える傾向が見て取れる。

「これからの情報社会を担う若者はデータの収集活用に非常にポジティブな一方、中高年以上、50代、60代はすごくネガティブで、世代によってはっきりと乖離がある。では10代、20代は何も考えていないかというとそうでもなくて、ネットリテラシーが高く、リスクを認識しながら利便性を感じている。リスクと利便性の双方を踏まえてデータの利活用の議論を進める必要性を示す結果だ」(国際大学GLOCOM 山口真一 講師)

出遅れた日本のデータ利用

日本は個人情報保護の意識が高く、データ利用への抵抗感が強いと指摘されてきた。

6年前、JR東日本が、「Suica」の乗降データなどを販売するサービスを始めた。データは個人が特定されないように匿名化されていたが、利用者に告知していなかったため批判が殺到、記者会見で謝罪する事態となった。

この出来事に象徴されるように、日本では、個人データの積極的な活用は、なかなか進んでこなかった。

これに対しGAFAは、利便性の高いサービスの提供と引き替えに利用者の膨大なデータを集め、それが技術革新を産み、莫大な力の源泉になっている。

個人データが「新たな石油」と呼ばれる所以だ。

データ不足が招く技術格差

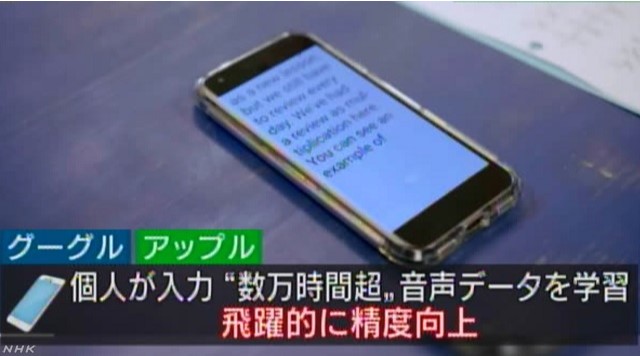

個人データの活用の遅れは、今、圧倒的な技術力の差となって顕在化している。特に著しいのが、AI=人工知能の開発だ。

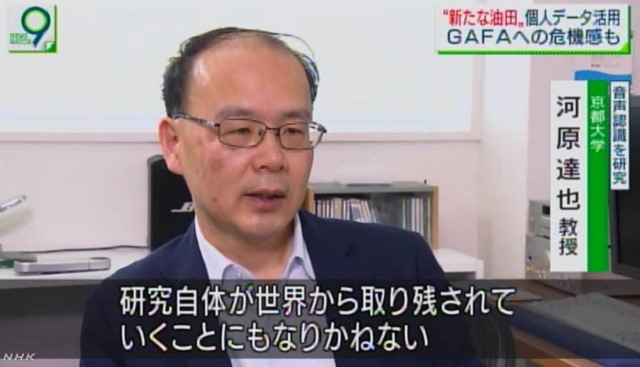

京都大学の河原達也教授の研究室では、AIを使って音声を文字に変換する技術を開発している。そのために必要なのが、AIに学習させる音声サンプルだ。

GAFAは、スマートフォンやAIスピーカーなどに利用者が入力した、過去の数万時間を超えるといわれる音声データを学習させ、精度を飛躍的に向上させてきた。

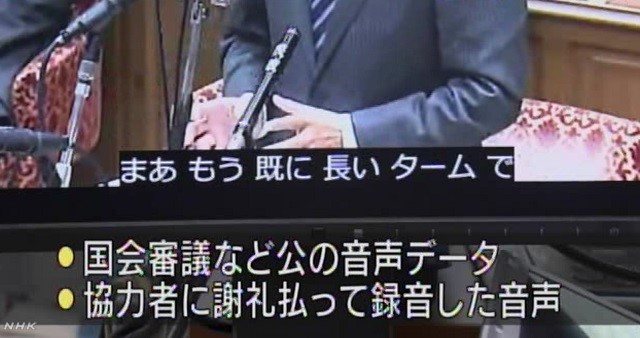

これに対して川原教授が使っているのは、国会審議などの公開された音声データや、協力者に謝礼を払って録音した音声だ。

日本では個人情報保護法などの壁があり、大量の音声サンプルを集めることは難しいという。

「種となるデータがないと、いい方法を思い付いても、それを実現する手立てがない。研究自体が取り残されていくことにもなりかねない」(京都大学 河原達也 教授)

データ寡占への危機感の一方で

国は今、GAFAによる市場の独占や個人情報の取り扱いに対し、新たな規制の導入を検討している。日本の産業が技術革新から取り残され、牛耳られてしまうという危機感からだ。

ところがこれに対し、国内のIT企業から反対の声があがっている。

「イノベーションの阻害要因とならないよう、極力慎重にすべき」

規制が導入されれば、その対象には自分たちも含まれることになる。技術開発の足かせとなることを懸念しているのだ。

始まった模索「情報銀行」

なんとか日本でもデータ活用を活性化できないか。国が音頭を取る形で、新たな取り組みも始まろうとしている。「情報銀行」だ。

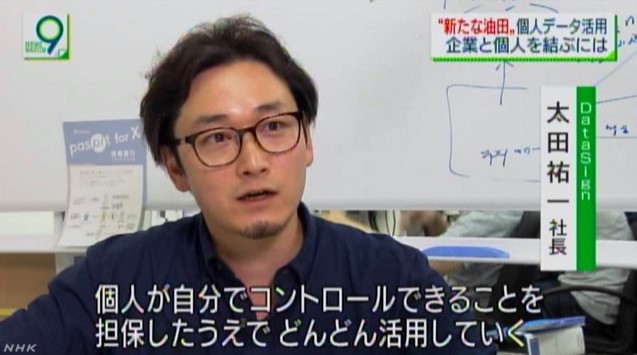

どのようなものかを知ろうと、東京・渋谷のIT企業「DataSign」を訪れた。この会社が開発したアプリは、アマゾンの購入履歴など個人が持つデータと、それを使いたい企業とを結ぶ。

例えば、データを活用したい企業が、利用者に、家庭用品の購買データが欲しいと呼びかけ、「同意」が得られればデータの提供を受ける。その対価として、謝礼品を出したりおすすめ商品の情報などを提供したりするという。

「自分でデータを管理できることを担保した上で、どんどん活用する。個人側に立って、その人に最適なものをすすめていけるような仕組みにしたい」(DataSign・太田祐一社長)

情報銀行には、複数の企業が参入を検討している。しかし、そもそもどれだけ利用者を確保できるかなど、課題も指摘されている。

日本が進むべき道は

再び、国際大学GLOCOMの山口真一講師に聞いた。

「GAFAは、サービスの発想で差別化してイノベーションを起こすことがうまかった。『GAFAがあんなにデータを持っていてうらやましい』という話ではなく、彼らが持っていない、差別化できるところはどこかということをしっかり考えて、イノベーションを起こしていく。その目的に対してデータをしっかり収集するということが、おそらく今後の日本企業には極めて重要だ」

「新たな石油」を原動力に、圧倒的な力をつけたGAFA。

忘れてはならないのは、彼らはまず、誰もが利用したいと感じる利便性の高いサービスを提供し、その結果として個人データを得たという点だ。

「データを収集したい」という企業側の視点だけでなく、提供する利用者の視点に立ち、なおかつリスクも認識しなければ、データの利活用は進まない。若者たちに見られる意識の変化は、それを物語っているのではないか。少なくとも、規制だけではイノベーションが生まれないことは確かだ。

NEWS UP

ご意見・情報 をお寄せください