科学と文化のいまがわかる

原子力

浜岡原発に新たな“壁”

2019.06.14

福島第一原子力発電所の事故の直後、突然、運転の停止を求められた原発を覚えていますか?静岡県御前崎市にある浜岡原発です。当時、想定される東海地震の震源域のほぼ真ん中にあり、菅直人総理大臣が「巨大地震の発生が懸念される」として全国で唯一、停止を要請しました。その後、8年以上、原発は止まったままです。中部電力は再稼働を目指し、津波を防ぐ高さ22メートルもの壁を建設しました。しかしいま、その壁をさらに高くしなければならないかもしれないのです。

いまの浜岡原発は

5月下旬、私は初めて、浜岡原発の構内に入りました。目的は大津波を防ぐという巨大な防波壁でした。ここには1~5号機の5基の原発がありましたが、1号機と2号機は福島第一原発の事故の前に廃炉が決まり、設備の解体が進められています。中部電力は残る3号機から5号機の再稼働を目指しています。

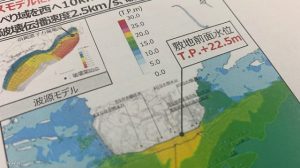

広い構内を専用のバスで走ると、見えてきました。巨大な防波壁。高さは海抜22メートル。長さは1.6キロにもおよびます。

中部電力は、福島第一原発の事故の前、浜岡原発を襲う津波は最大8.3メートルだと想定していました。当時はこのような壁はなく、原発の敷地前の砂丘が津波を防ぐとしていました。

それが福島の事故で事態は一変。直後の2011年5月、突然、運転の停止を要請されました。中部電力は国の新たな審査を待たずにすぐ、防波壁の建設に着手。途中、津波の想定を見直して引き上げ、壁は海抜22メートルの高さになりました。

しかし、私は、津波の被災地で、次々と破壊された巨大な防潮堤の無残な姿を知っています。目の前に広がる太平洋を前に、中部電力の担当者に「本当に大丈夫なんですか」と聞きました。すると担当者は「大丈夫です」と回答。この防波壁は、被災地で被害を受けた防潮堤とは異なり、壁の基礎部分が地下およそ10~30メートルの硬い岩盤に打ち込まれていて、想定される津波が来てもびくともしないと言うのです。

ところが、いま、この巨大な壁を津波が越える可能性が出てきました。

新たな試算 規制庁vs中部電力

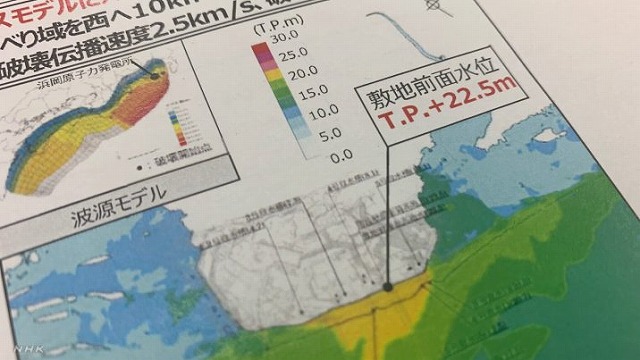

中部電力は、5月下旬、再稼働の前提となる審査で、新たな津波想定の試算を公表。高さは、22メートルの壁より50センチ高い、22.5メートルに達する可能性があるとしました。

どうして50センチ高くなったのか。中部電力は、内閣府が公表している南海トラフの巨大地震に伴う最大クラスの津波について、震源の位置を、内閣府の想定以外に5か所仮定して計算した結果だと説明しました。その上で、そもそも内閣府が想定する津波は「科学的に想定しうる最大規模の津波」なので、22.5メートルはあくまで参考値。津波の想定は、変える必要はないと主張しました。しかし、原子力規制庁の担当者からは…。

「内閣府は浜岡原発への影響が最も大きくなるように津波を想定したわけではない」

「震源の場所はどこになるかわからないので、厳しく設定すべきだ」

両者の主張は平行線をたどり、議論を継続することになりました。

福島の事故の教訓 気になる「試算」

元々、中部電力に厳しい試算を行うように指示したのは規制庁でした。規制庁は、原則40年の原発の運転期間の延長は「あくまで例外だ」としながら、すべて認めてきたことなど、その審査のあり方には、批判の声も少なくありません。しかし、今回のような津波対策に対する姿勢の根本には、福島第一原発の事故の教訓があります。

原発事故の3年前、東京電力の担当部署は、最大15.7メートルの津波が到達する可能性があるという計算結果を得ていました。しかし、対策が取られないまま、事故が起きました。

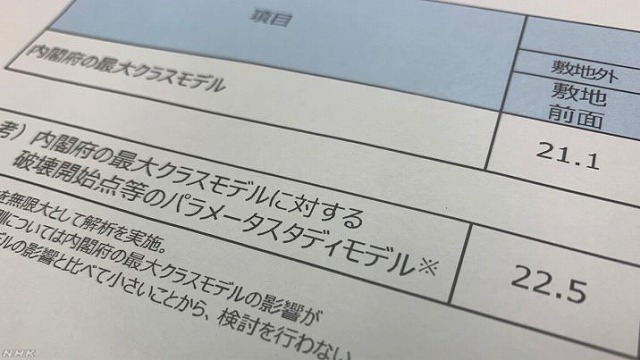

この津波の高さについて、東京電力の元副社長は、刑事裁判のなかで、あくまで「試算」だと証言。試算の元となった政府の地震調査研究推進本部の評価は、従来の研究を覆す新たな知見にはあたらず、信頼性はないと主張しました。

当時の東京電力と、いまの中部電力の置かれた状況は大きく異なります。中部電力が「安全側」に立った「非常に起こりにくい、厳しい試算」だという説明は、もしかしたら科学的に確からしいのかもしれません。しかし、あの事故の教訓は、不確かさを安全側に考えることにあり、私には、どうしてもこの「試算」という言葉が引っかかっているのです。

中部電力の勝野哲社長は記者会見で「しっかり規制庁とコミュニケーションを取っていきたい」と述べ、想定を見直すかどうかは、規制側との議論を深めるなかで、対応を検討する考えを示しましたが、審査の先行きはまったく見通せない状況です。

経済性よりも何よりも“安全性”

8年以上停止したままの浜岡原発。

中部電力は、仮に津波が防波壁を越えても、建屋の水密化で電源などは守れるとしています。また、津波が建屋に入ってきて、電源やポンプなどの設備や機器が水をかぶったとしても、それぞれバックアップがあり、原子炉を冷やす手段が幾通りもあることから、福島の事故のようなことは起きないとしています。

しかし、こうした安全対策の総額は4000億円にのぼっています。今後、津波の想定を引き上げることになれば、その分、壁の高さも引き上げなければならず、さらに多額の費用がかかります。規制庁との議論や工事などが長引けば、運転の停止期間もさらに延び、当然、経済性も悪くなります。

もちろん、経済性よりも、安全性を最優先に考えるべきなのは当然です。従来より50センチ高くなる可能性を示した津波の「試算」。両者の今後の議論はどうなるのか。中部電力が目指す再稼働に向けた新たな“壁”にもしっかり注目していきたいと思います。