科学と文化のいまがわかる

科学

小惑星に世界初人工クレーター 「はやぶさ2」が確認

2019.04.25

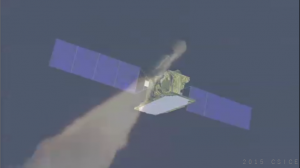

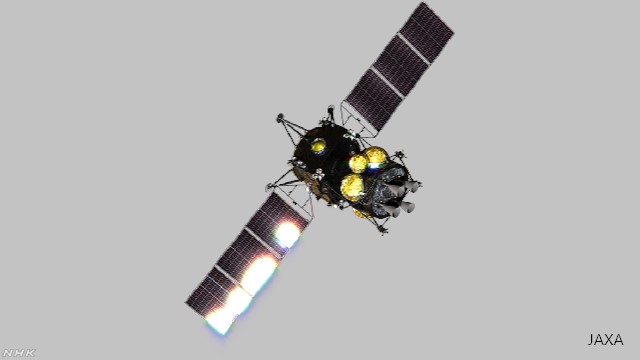

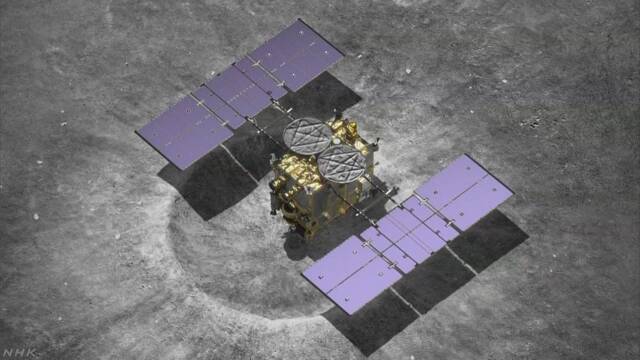

小惑星「リュウグウ」の表面に金属の塊を衝突させる実験に成功した「はやぶさ2」。

JAXA=宇宙航空研究開発機構は4月25日、実験後初めて衝突地点を上空から撮影し世界初の人工クレーターを確認したと発表しました。

世界初!人工クレーター

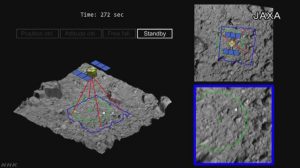

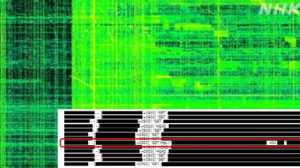

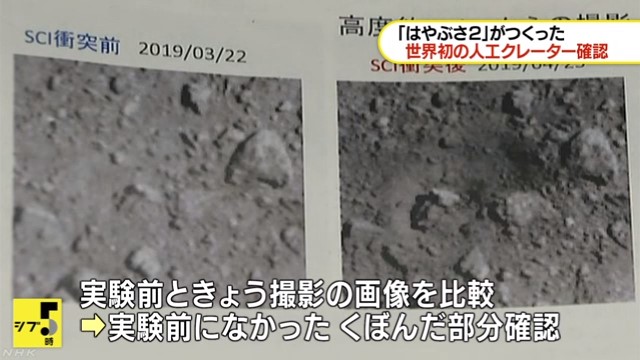

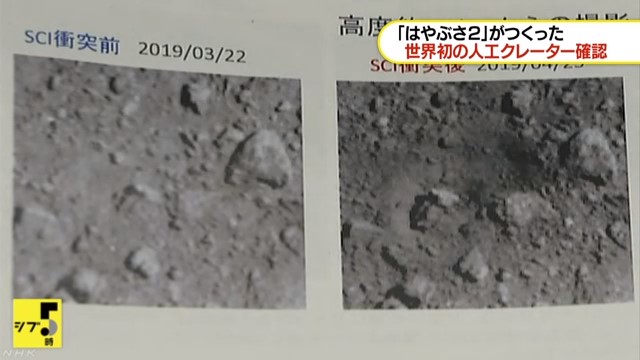

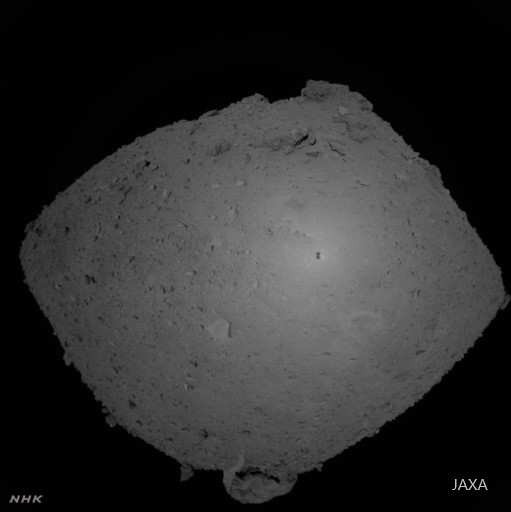

これが世界初の人工クレーターを捉えた画像。

真ん中付近、くぼんでいる様子がわかります。「はやぶさ2」の衝突装置が金属の塊を撃ち込んだ場所です。

「はやぶさ2」は4月5日、「リュウグウ」にむけて金属の塊を衝突させることに成功したあと、およそ2週間かけて小惑星の上空に戻りました。そして、4月25日、地表の状況を確認するため、高度1700メートルまで降下して撮影を行いました。

管制室で、得られた画像と実験前に撮影しておいた画像を比較したところ、実験前の画像には認められなかった、くぼんだ部分が確認されたのです。

JAXAは「はやぶさ2」が小惑星につくった世界初の人工クレーターを確認したと発表しました。

人工クレーターが出来た地点は、当初、狙っていたエリアの真ん中に近く、中心からは10メートルから20メートル程度しか離れていませんでした。JAXAでは「狙った場所に非常に精度良く人工クレーターをつくることができた」と成功を喜びました。

画像から見えたことは?

この日、JAXAは記者会見にあわせて人工クレーターの画像を公開しました。

衝突実験の前に撮影した画像と比べると、確かに地形が変形し、くぼんだ部分がみえます。

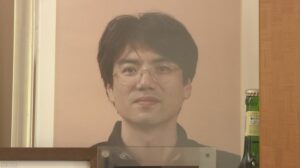

神戸大学・荒川政彦教授(プロジェクトのメンバーで人工クレーターの分析を担当)

「実験後の画像ではところどころ、岩が露出していたり、無くなっていたりしている。また、太陽光の影とみられる場所が写っているなど、少なくとも10メートルの領域で地形が変化していることがわかる」

クレーターそのものの大きさは今後、詳細な分析が必要となりますが、荒川教授は私見と前置きした上で「岩石が点在する小惑星の地表にもかかわらず、大きなクレーターができたとみられる。地球で事前に行った実験からは想定されなかった重力のメカニズムがある可能性もあり、詳しく解析したい」と興味深そうに話していました。

また、実験前の画像と比べると表面が全体に黒っぽくみえます。これについて荒川教授は「クレーターができた時に宇宙空間に舞い上がった小惑星内部の物質のうち、重力に引かれてクレーターの周りに積もったものだと推測できる」と話しました。

JAXAによると黒っぽい部分はクレーターの周囲およそ40メートルの範囲に広がっているということです。

JAXAは今後、他の画像なども分析して小惑星にできた人工クレーターの詳細をより明らかにする予定です。

関係者 喜びの声

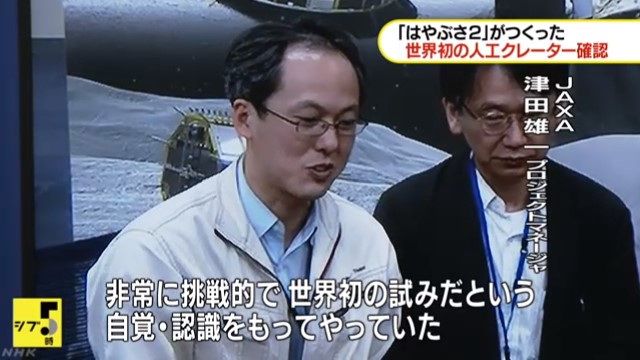

プロジェクトを率いるJAXAの津田雄一プロジェクトマネージャは、相次ぐ成果に喜びを隠しません。人工クレーターを確認した記者会見では次のように述べました。

「非常に挑戦的なミッションで世界初の試みだったが、今回の画像から明らかにクレーターができていて大変うれしい。我々としては大成功だ」

今回の成功を喜んだのはJAXAのメンバーだけではありません。参加した多くの企業関係者からも、喜びの声が届きました。

「日本工機白河製造所」藤垣雄一さん(金属の塊を撃ち込む衝突装置を製造)

「今月5日の衝突実験の時は砂が舞い上がる画像を見てほっとしたが、きょうはクレーターを見てやったという思いだ。絶対成功させるという熱意が力になり成功したと思う。無事にサンプルを採取して地球に帰ってきてほしい」

金属加工メーカー「タマテック」吉田武さん(衝突装置の特殊な火薬容器を製造)

「大成功と知って、だんだん実感がわいてきた。岩石のサンプルも採取できる見通しができたということで、夢のあるプロジェクトに携わることができてうれしく思う」

「東成イービー東北」水野豊さん(衝突装置の溶接などを実施)

「映像でクレーターを確認でき、数十メートルの誤差で衝突したと聞いてうれしく思う。映像をみてほっとしました」

”次につながる”「はやぶさ2」の技術

こうした中小企業を含め、多くの企業の技術に支えられた「はやぶさ2」の成功。

その成果は宇宙分野での日本の存在感を今後、さらに高めることにつながると期待されています。

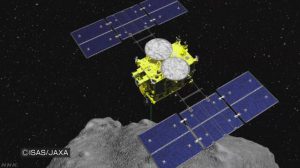

その1つは、連続して複雑な動きを行うことが求められた探査機の制御に成功したことです。

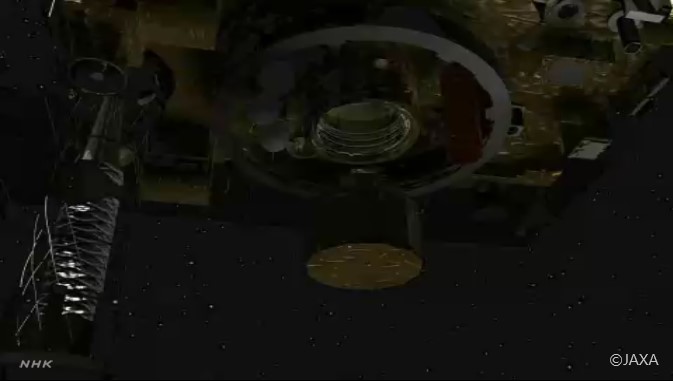

小惑星に近づいてクレーターをつくる衝突装置やカメラを分離し、その後、退避する一連の飛行では、複数の「スラスター」と呼ばれるガスを噴射する装置で姿勢とスピードを正しくコントロールしながら同時にカメラなどの切り離しのタイミングも正確に行う必要がありました。

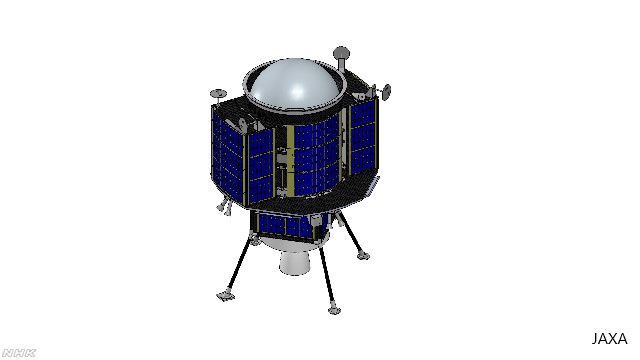

この複雑な制御は、JAXAが計画している月面着陸を目指す着陸機「SLIM」や火星の衛星に着陸してサンプルリターンを目指す「MMX」の運用につながるのです。

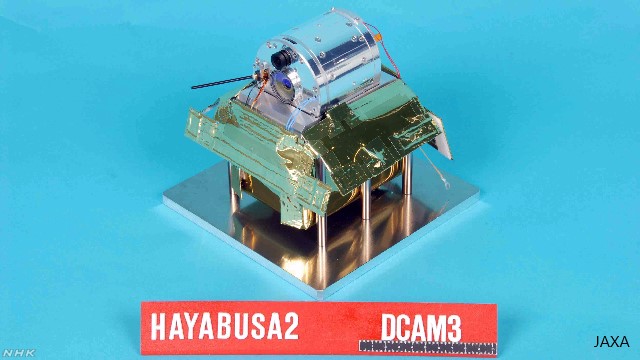

また「DCAM3」と呼ばれる分離カメラの技術も注目されています。

このカメラは4月5日「はやぶさ2」から分離されたあと、小惑星からおよそ1キロ離れた場所から金属の塊が小惑星に衝突して岩石などがVの字を描くように宇宙空間に飛び散る様子を見事に撮影しました。

探査機本体から離れて別の場所から撮影をする技術は宇宙では重要な観測手段の1つとなります。すでにヨーロッパの宇宙機関から問い合わせがあるということです。

さらに人工クレーターの形成で小惑星内部の構造が明らかになることは意外な分野にも生かされると言います。それは小惑星の衝突から地球を守る「スペースガード」と呼ばれる分野です。

万一、地球に向かって飛んでくる小惑星が見つかった場合、その軌道を変えるためロケットや人工衛星をぶつけるなどさまざまな方法が研究されています。

こうした研究を実用的なものにするためには、小惑星の構造や岩石の組成を正確に知ることが不可欠なのです。小惑星の軌道をより効果的に変えるための技術開発につながるからです。

クレーター形成で何がわかる?

小惑星に人工クレーターをつくるミッション。いったいどんな科学的成果を目指しているのか。

小惑星は、地球のような大気や磁場がないため、太陽から放出される粒子や宇宙を飛び交う放射線、また微小な隕石の衝突などに直接さらされています。このため小惑星の地表にある岩石には、鉄の微粒子ができるなどの変質が進む可能性が指摘されています。「宇宙風化」と呼ばれる現象です。

しかし、小惑星内部はこの「宇宙風化」の影響が少なく“新鮮な”状態が残っていると考えられています。このためJAXAではクレーターを人工的につくって内部を露出させ、上空から赤外線などで岩石の組成を調べたり、着陸して岩石を採取したりすることで変質が少ない小惑星の情報を入手しようとしているのです。

リュウグウの岩石には、太陽系が生まれたおよそ46億年前の情報がとどめられていると考えられています。より変質の少ない内部の岩石を分析することで太陽系の成り立ちや生命の誕生の謎に迫ることが出来るのです。

クレーターへの着陸は?

人工クレーターの確認を受けて、JAXAは今後、小惑星内部をどのような方法で調べるか検討に入りました。「はやぶさ2」は再度、小惑星に接近して、より詳細に人工クレーターとその周辺の状況を調べる計画です。その上で、クレーターの形や深さ、周辺にある岩の大きさなどを確認し、詳細な地形図をつくります。

そして、安全に着陸ができると判断されれば、クレーターに着陸して岩石採取を試みます。もしクレーターの中に障害物がある場合は、クレーターの中ではなく、その周辺に着陸して内部から飛び散った岩石を採取することになります。画像からは40メートルの範囲に岩石が降り積もっている可能性が示されていることから、JAXAの津田雄一プロジェクトマネージャは「この40メートルのエリアに着陸すれば小惑星内部から出た物質を採取できるので、今後の着陸場所の候補になる」と会見で話しました。

もし、クレーター周辺にも大きな岩などがあって安全に着陸ができないことがわかった場合は、岩石採取はあきらめることになります。代わりに、上空からカメラで撮影したり、赤外線で観測したりして内部の様子や岩石の組成を調べることになります。

「はやぶさ2」はすでに着陸に1度成功し、探査機の専用のカプセルには、リュウグウ表面の岩石が収納されているとみられています。危険をおかして探査機が壊れてしまうと、この岩石を地球に持ち返ることができなくなります。

JAXAは、内部の岩石を採取することで得られる科学的な成果と、機体の接近を阻む岩石が多く存在するリュウグウに、再び着陸するリスクの間で難しい判断を迫られることになります。

リュウグウへの着陸が可能な期間はことし7月まで。JAXAは慎重に議論を重ねて出来るだけ早く今後の方針を決めたいとしています。

NEWS UPはやぶさ2 着陸成功を導いた2つのキーワード

ご意見・情報 をお寄せください