科学と文化のいまがわかる

文化

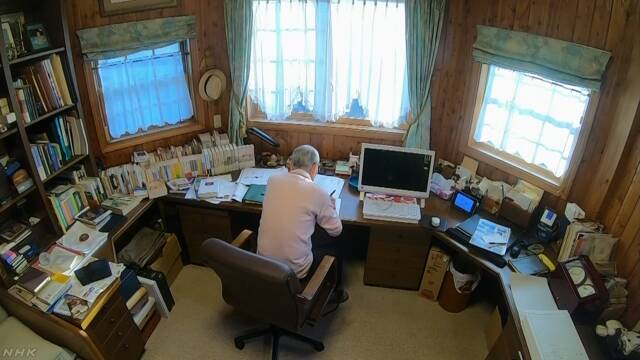

執筆37年 「昭和の庶民史」の先に

2018.11.28

「やっぱり庶民を書くしかないですよ。どぶ板をはいつくばって生きる人間じゃないと見えないものってあると思いますから」

小説家・宮本輝さん(71)は、インタビューの最後に、静かに確信に満ちた口調でそう語った。

『泥の河』や『螢川』、『錦繍』、『青が散る』などの小説で知られる、日本屈指のストーリーテラー。

その宮本さんが実に37年もの歳月をかけて書き続けてきた『流転の海』シリーズが、10月末に刊行された最終巻で完結を迎えた。

描いたのは、戦後の復興から高度経済成長へと進む、日本の激動の20年。その時代に生きた“無名の人々”の営みを、宮本さん自身の家族をモデルに描く、自伝的大河小説だ。

半生をかけた大作を書き終えた小説家が語ることとは。その思いにインタビューで迫った。

突然訪れた最後の1行

執筆37年ですから、書き終える瞬間はきっと手が震えて、キーボードも打てなくなると思っていたんです。でも、最後の5行を書いて、丸を打って、そして気がついた、『あれ、終わった?』と。手に汗をかく焦燥感もないし、どきどきもしない。しばらく1人で余韻に浸って、自分で自分を褒めまくりましたよ。『宮本君、お前は偉い』と。(笑)

宮本輝さんは、『流転の海』完結の瞬間をそのように振り返った。私たちが訪れたのは、兵庫県伊丹市の宮本さんの自宅。ライフワークを終えた作家の心境に迫るインタビューは、およそ1時間半にわたった。

家族をモデルに描く昭和の庶民史

『流転の海』は、戦後間もない大阪を舞台に始まる。

50歳にして初めての子どもを授かった実業家・松坂熊吾を主人公に、その生き様に翻弄される妻と息子、家族3人の波乱の20年を描く物語だ。

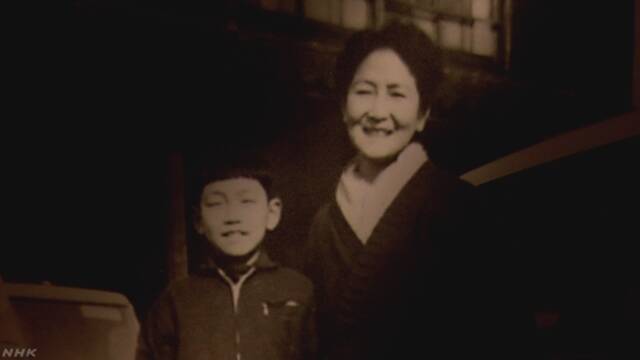

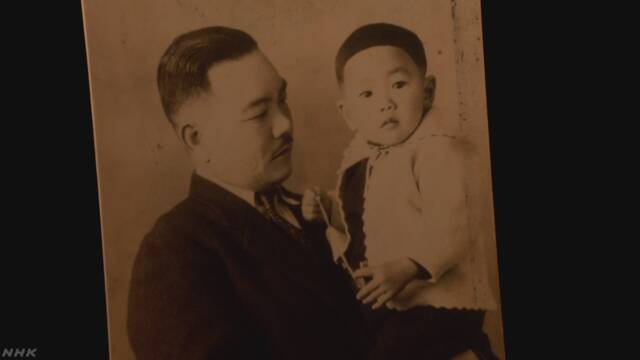

この小説のモデルとなったのが、宮本さんの家族だ。実業家だった父と母、そして自身の戦後の歩みをベースにして描かれている。

全9巻にわたる物語の登場人物は、なんと1200人以上。歴史に名を残すこともない、市井の人々だ。

幼い頃の宮本さん一家は、事業の失敗が重なり、一時はどん底の生活を送った。両親のもとを離れ、貧しい人たちの住む長屋で暮らした時期もある。

宮本さんは『流転の海』の中に、そうした生活の情景や人々の息づかいを記録した。描きたかったのは、「昭和の庶民史」だと話す。

小説に出てくる人のほとんどが、ブルーカラー(労働者階級)と呼ばれる人たちです。僕は別に昭和という時代の歴史性とかそんなものを書こうと思ったわけではなくて、ただひたすら、人々の人生を描きたかった。たくさんの人がどう生き、どう考え、どうふるまったのかという、生きるうえでの努力や処世術を書くことで、人間というものを書きたかったんだと思います。すべての人間へ『あの大変な時代、お疲れさまでした』と、そういうことさえ書ければよかったかなと、今は思っています。

小説家の原点に母の自殺未遂

「人生の清も濁もすべて描いた」という『流転の海』。宮本さんは「あくまでも虚実入り交じった小説」と語るが、実体験をもとにした描写も少なくない。

その一つが、宮本さんが中学生時代に経験した母親の自殺未遂だ。

日本酒の栓とブロバリンの蓋をあけた。初めのうちは三錠ずつを酒で飲んだが、そのうち七、八錠ずつ流し込んでいった。

(『長流の畔 流転の海 第8部』より)※「ブロバリン」=睡眠薬

宮本さんには、この出来事を書くことにためらいもあったという。一方で、書くことを避けられないほどの大きな体験でもあった。

当時は『捨てられた』と思っていました。運が悪ければ死ぬんですから。死ぬということは、僕を1人にしてしまうわけです。つまり、僕の母は息子を捨てたんだと思いました。それは長く消えなかったです。その『捨てられた』という気持ちがずーっと長いこと、僕の中にあったと思います。

この出来事のあと、中学生の宮本さんは押し入れの中にこもるようになる。現実逃避として手に取ったのが、井上靖の小説「あすなろ物語」だった。宮本さんは物語の力に強く感動し、次第に小説の世界にのめり込んでいった。

母の自殺未遂は大きな傷であり、同時に小説家としての原点でもあったと振り返る。

僕は25歳の時に強度のパニック障害になって乗り物に1人で乗れなくなりました。その時に、押し入れで読んだ小説のことを思い出して、僕にできることは小説を書くことくらいじゃないかなと思った。

だからそのパニック障害がなければ小説家になろうなんて夢にも考えなかった。そしてそのパニック障害の原因に、ひょっとしたら母に捨てられた傷みたいなものがあったかもしれないです。

ところが自分が50歳半ばになると、『人生いろんなことがあるよな』と思うようになった。お袋も別に俺を捨てようと思ったんじゃなくてただ死にたかったんだろうと、ふと気がついたんです。僕が母を許せたというか。その瞬間、僕の重傷のパニック障害が治ってしまったんです。こんなこと小説みたいだから言いたくなかったんですけど。(笑)

突き刺さった父親の言葉

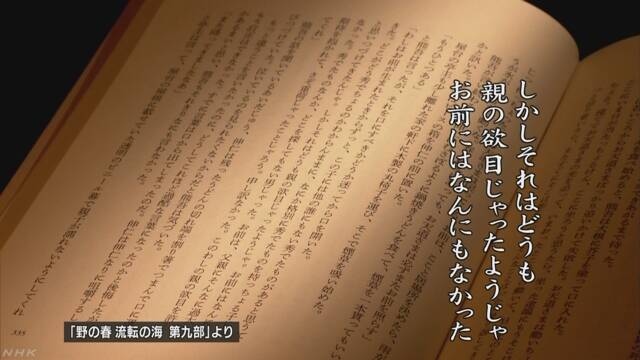

『流転の海』の最終巻には、宮本さんが晩年の父と交わした会話も描かれる。父・熊吾が二十歳を過ぎた息子を屋台に誘い、鍋焼きうどんをつつきながら語りかける場面だ。

わしはお前が生まれたときからずっと、この子には他の誰にもない秀でたものがあると思うてきた。(略)しかしそれはどうも親の欲目じゃったようじゃ。お前にはなんにもなかった。(略)お前は、父親にそんなに過大な期待を抱かれて、さぞ重荷じゃったことじゃろう。申し訳なかった。このわしの親の欲目を許してくれ。(『野の春 流転の海 第9部』より)

大学浪人中、予備校に通うふりをしてはアルバイトばかりしていたという宮本さん。まだ何者でもなかった自分に、その言葉がひどく突き刺さったと振り返る。

人生であれほどこたえたことはないです。『俺はお前が生まれたときどんなにうれしかったか』という話から始まってね、体も弱くて医者に診せたら、たいていの医者が、この子は二十歳まで育たないかもしれないって言う、だから本当に大事に育てたと。『しかし、お前にはなんにもなかった』と。あのとき降っていたみぞれとか、鍋焼きうどんのまずさ、屋台ののれんの色、ものすごく克明に覚えているんです。

それからまもなくして、小説家・宮本輝の姿を知ることなく、父は亡くなった。

71歳は第2期の始まり

宮本さんは現在、亡くなった父親と同じ71歳の年齢を迎えた。しかし、これから先こそが小説家としての円熟期と捉えている。自身初となる歴史小説の連載を始めているほか、新作の執筆にも取りかかった。

『流転の海』を終えて第1期を終えたという考え方が、そもそも『ああ終わった』という気持ちにつながる。そうじゃなくて、第2期が始まったんだと。歩き出したわけですから、もう後戻りできない。いろんな人の名作と言われるものを読んでみても、その人がいちばんいいものを書いているのは70代なんですよ。うまいこと今71歳ですから、よしやるぞと。だから今、ファイト満々ですね。

作家人生の大半をかけて、圧倒的な熱量で昭和という時代を見つめてきた宮本さん。インタビューの最後、「もしも平成という時代を小説に書くなら?」という質問に返ってきたのは、「平成に生きた庶民、どぶ板をはいつくばって生きる人間を書くしかない」という答えだった。

宮本さんの小説を読むと、その温かい目線を借りて、過ぎた時代の知らない人たちと出会えるように感じられる。宮本さんが井上靖の物語に救われたように、想像力ひとつで時代や境遇を軽々と飛び越えてしまう小説の力は、この先、どの時代にも失われることがないのだろう。宮本さんのインタビューは、そんな“小説の強さ”を改めて実感させるものだった。