科学と文化のいまがわかる

原子力

全国初の原発新協定 攻防の真相

2018.11.12

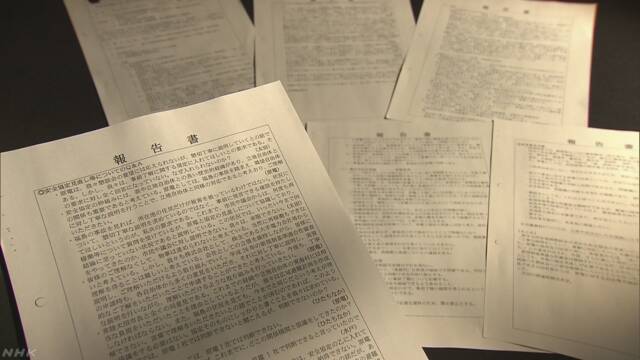

ひとたび大事故が起きれば、その影響は広範囲に及ぶ。福島第一原発の事故の教訓だ。この深刻な事故の経験をもとに、原発の再稼働を認めるかどうかの「事前了解」の権限を、全国で初めて、周辺自治体が手にした。これまでは原発が立地する自治体しか認められなかった権利だ。茨城県にある東海第二原子力発電所の再稼働を目指す事業者の日本原子力発電と6つの自治体が結んだ新たな協定に盛り込まれた。ただ、6年近くに及ぶ協定締結の過程は決して簡単なものではなかった。私たちが情報公開請求で入手した会議の報告書からは、両者の間で、想像を超える激しい攻防が繰り広げられていたことがわかった。

全国各地で求め続けた権限

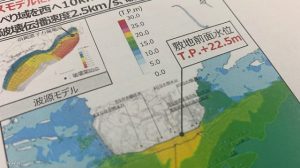

福島第一原発の事故では、放射性物質が広範囲に拡散し、最も遠いところでは原発から50キロ近く離れた福島県飯舘村の住民にも避難指示が出された。

私は当時、14基の原発が立地していた福井県の嶺南地域を担当していた。

「事故が起きれば立地も周辺も関係ない」

県内の原発周辺の自治体が早速、関西電力などに「事前了解」の権限を求めて動き出した。こうした動きは、福島第一原発の事故後、全国各地で相次いだが、原発が立地する自治体以外に事前了解を認めた協定は結ばれていなかった。電力会社にとっては、再稼働へのハードルを高くすることにつながり、到底、認められないものだからだ。

それだけに、ことし3月、日本原電が東海第二原発の周辺自治体にも「実質的な事前了解」の対象を広げたことに驚きを隠せなかった。

“株主の電力会社”への配慮

東海第二原発は、今月7日、原則40年の運転期間を最長20年延長することが認められ、再稼働に必要な国の主な手続きを終えた。今後、周辺自治体から再稼働の「実質的な事前了解」を得られるかどうかが大きな焦点となる。

この事前了解の権限が盛り込まれた新たな協定を結んだのは、東海第二原発が立地する東海村と周辺の水戸市、日立市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市の5つの市である。全国で初めてとなる協定はどのようにして結ばれたのか。

そもそも事前了解を求める動きが始まったのは、6年前の平成24年、当時の東海村の村長の提案がきっかけだった。これまでの茨城県と東海村に加え、周辺自治体にも事前了解の権限を要求したのだ。

しかし、交渉は長い期間、難航していた。NHKが入手した日本原電と自治体との非公開の会議の報告書からは、日本原電がほかの電力会社に影響が及ぶことをおそれて、事前了解の権限を拒み続ける姿が見えてきた。時系列で追ってみたい。

<平成28年12月21日>

日本原電 「協定の枠組みには、県と立地自治体との長い歴史的経緯があり、立地自治体との関係も重要である。隣接自治体に対し丁寧な説明を行うことで、立地自治体と同様の対応であると考えており、ご理解いただきたい」

自治体側 「福島の事故を見れば、原発所在地の住民だけが被害を被っているわけではない。懇切丁寧な説明を求めているのではなく、事前に発言できる権限を持たせてほしいというのが私どもの要求である。承服できない」

日本原電 「われわれも株式会社として、株主である大手電力会社などから理解を得ることは難しいと考えている」

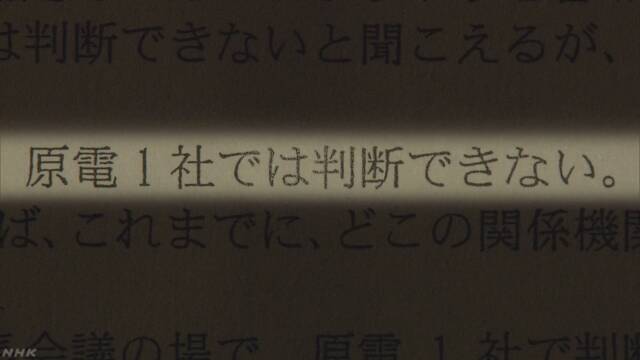

自治体側 「今の説明では、原電1社では判断できないと聞こえるが」

日本原電 「原電1社では判断できない」

原子力による発電を専門にする日本原電は、東京電力や東北電力などの電力会社に電気を販売することで利益を得ている。株主の9割は電力会社が占めている。電力会社はこれまで、原発の再稼働について、立地自治体に限り事前了解を得ることにしてきた。

日本原電は、自分たちが周辺自治体にも事前了解を広げると、原発があるほかの地域にも影響が広がり、株主に迷惑をかけることをおそれていたのだ。

この日の会議の報告書には「株主の理解」、「株主の意見」という言葉が並んでいた。

“失望極まりない”

平成29年2月9日、日本原電の対応に業を煮やした6つの自治体は、村松衛社長に要求書を手渡した。そこには、これまでの協議について「私たち6市村の認識、繰り返し求めてきた趣旨とは著しい隔たりがあり、失望極まりなく、大変遺憾である」と記され、事前了解の権限を強く求めていた。東海村の山田修村長は報道陣に、これは「最後の要請」だと述べた。原発が立地する自治体の要請は極めて重い。

<平成29年3月24日>

日本原電の対応に変化が現れた。日本原電は「合意形成」という言葉を使った新しい協定の案を示す。

日本原電 「新協定について。合意形成を図るための協議会を設置し、原電に対し開催を求めることができるとともに、原電は必ず応じなければならない」

自治体側 「合意形成とは非常にあいまいな表現であり意味が分からない。事前了解と表現できない理由は何か?」

日本原電 「合意形成を図るということは、実質的な事前了解であると考えている」

「既存協定の東海村の権限と同様に広げることは事業者として難しいため、今回、新たな枠組みとして作らせていただいた」

日本原電は、茨城県と東海村とだけ結んでいた従来の「安全協定」を見直すのではなく、新たな枠組みの協定を提案した。

<平成29年5月23日※自治体だけの会議>

「原電にとって『事前了解』という文言は非常に抵抗があり、この文言にこだわることによって、やり取りは平行線になる可能性が高い」

「このまま不明確な状況にすることで、原電がなし崩し的に進める可能性もある」

「『合意形成』という表現ではなく、『事前了解』と読み取れるような別の案(文言)を示すよう原電に対し要請する」

6つの自治体は、「合意形成」という言葉では納得しないとした。

要請に応えるも“東海特有”

日本原電は追い込まれていた。東海第二原発は運転開始から40年を超えると廃炉になる。その期限の1年前にあたる平成29年11月28日までに、国に対し最長20年の運転期間を延長する審査の申請をしなければならなかったのだ。この手続きには地元・東海村の理解が必要だった。

<平成29年11月8日>

6つの自治体は、「6市村の認識は、申請が再稼働に結びつく重要事項に当たるもので、その前には、同等の権限を有することが明快になる見直しもなされるものとのことで合致している」と日本原電に迫った。

日本原電は要求を飲まざるをえなかった。2週間後、日本原電は「実質的な事前了解」という文言を使った「新しい協定」の案を示した。従来からある協定の見直しではなく、なぜ「新しい協定」なのか。

<平成29年11月22日>

日本原電 「現協定は、他地域との整合性が図られており、他地域に配慮したものである」

自治体側 「現協定の見直しは行わないのか?」

日本原電 「現協定は、株主である電力会社や他地域へ配慮をしている。そのため、東海第二原発独自の新協定を作成した」

自治体側 「現協定は、他地域に影響があるために見直しができない。新協定は、他地域に影響がないようなものであるなら、事前了解の権限を得られたことになるのか?」

日本原電 「他地域に対しては、東海第二原発特有のものとして新協定を結ぶものと説明する」

東海第二原発の30キロ圏内には全国最多の96万人が暮らす。多くの人口を抱えているうえ、メンバーには立地自治体の東海村も入っているため、日本原電は要請に応えることを決めた。一方で、株主の電力会社やほかの地域に配慮する必要もある。

新たな協定は、従来の協定の見直しではなく、東海第二原発の「特有の事情」によるものと強調していた。これを受けて自治体側も「運転の延長の申請はやむを得ない」と判断。日本原電はこの2日後に国に運転延長を申請した。

こうして、ことし3月29日、全国初となる周辺自治体にも事前了解を認める新しい協定が生まれた。

日本原電は取材に対し「非公開の議論についてコメントできない」としたうえで、「従来の協定を見直すことでほかの電力会社に対して『同様の協定を結ぶべきだ』という声があがり、混乱が起きることを懸念していた」としている。

地元の人たちが求めるものは

しかし、全国初の協定の“衝撃”は、原発があるほかの地域にも影響が広がっている。

ことし7月、島根原発から30キロ圏内にある島根県安来市、出雲市、雲南市の3市が、中国電力に対して東海第二原発と同様の協定を結ぶよう申し入れた。ほかの地域でも「事前了解」や協定の在り方について研究する動きが出ている。

科学技術政策や合意形成に詳しい明治大学公共政策大学院の松浦正浩教授は、「福島第一原発の事故から、ひとたび事故が起きれば周辺自治体が影響を受けることは間違いない。再稼働の事前了解を求める周辺自治体の声を真摯(しんし)に受け止め、どのような枠組みが望ましいのか話し合うことが必要だ」と話している。

福島県にはいまだ故郷に帰れない人たちが大勢いる。全国各地で原発の再稼働をめぐる議論が続くなか、福島の事故の重い教訓を決して忘れず、原発の立地自治体はもちろん、周辺自治体の住民の思いを取材し続けなくてはならないと改めて強く感じた。