科学と文化のいまがわかる

科学

驚異のバク宙ロボットを開発! ボストン・ダイナミクス社CEOにインタビュー

2018.04.13

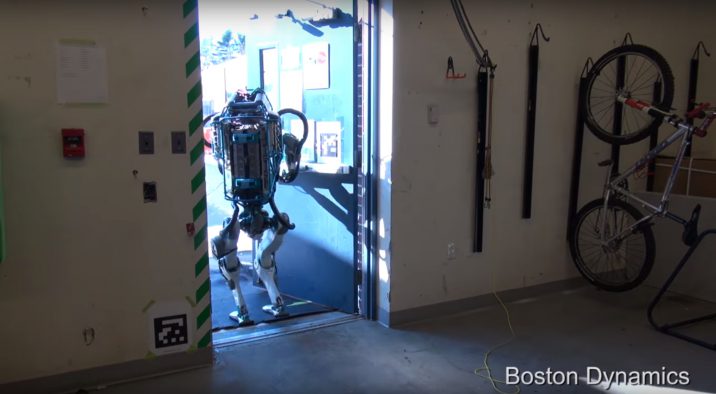

後ろ向きに宙返りするロボットや、自分でドアを開けて外へ出て行くロボットなど、まるで人間が入っているのではないかと見まがうようなロボットを次々に生み出しているアメリカのベンチャー企業「ボストン・ダイナミクス」。新たな動画が公開される度にインターネット上で大きな話題になりますが、これだけの能力を備えたロボットをいったいどのように開発しているのか、内実を知るための情報は多くありません。このほど、同社を率いるマーク・レイバートCEOが来日し、NHKのインタビューに応じました。そこで語られた開発の秘訣とは。さらに、ロボットと人間の共生という目標についても語りました。

ロボット業界の“異端児”

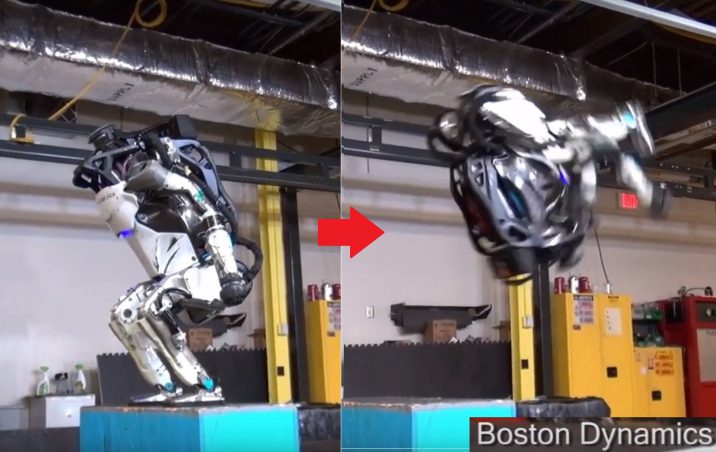

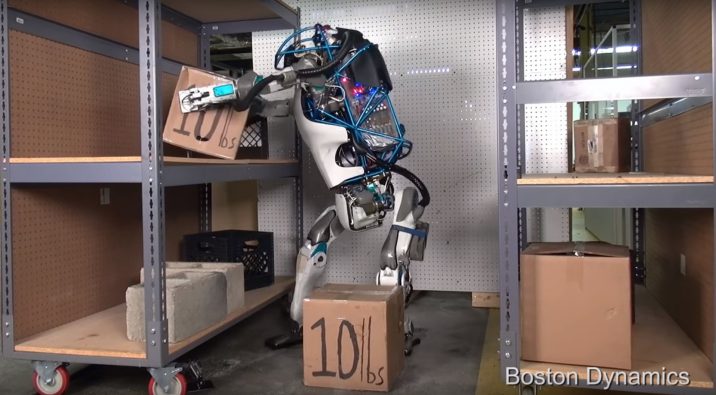

こちらは、後ろ向きに宙返りする人型ロボットのアトラスの様子を、動画から切り出した画像です。去年、ボストン・ダイナミクス社がこの動画を公開すると、「人間が入っているのか?」「すごすぎる!」などと、インターネット上で大きな話題になりました。

※元の動画はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I

※NHKサイトをはなれます

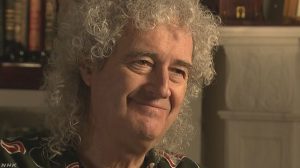

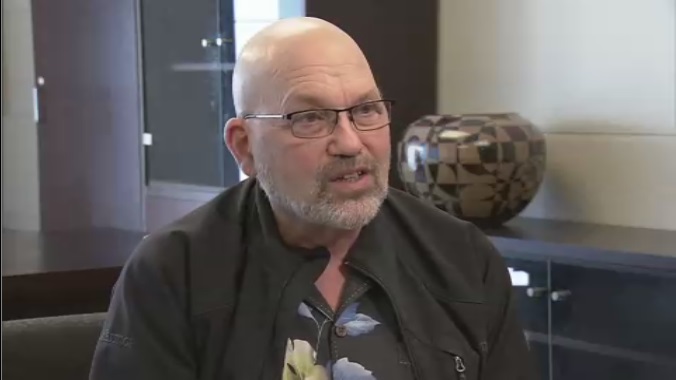

先月、この会社のCEOを務めるマーク・レイバート氏が、アメリカの科学誌サイエンスが日本で初めて開いたロボット技術に関するシンポジウムのために来日しました。

レイバート氏は68歳。マサチューセッツ工科大学などの教授を務め、1992年にボストン・ダイナミクスを設立しました。同社は動物の姿を模したようなロボットで注目を集め、2013年にgoogleに買収された後、去年6月には日本の通信大手ソフトバンクが買収すると発表しています。

”作って、壊して、直す”

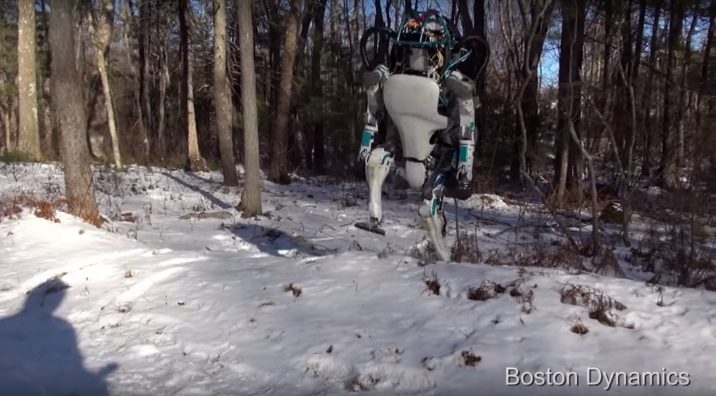

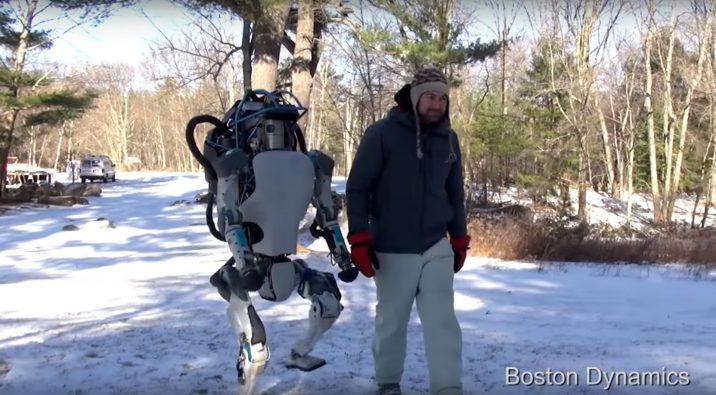

宙返りで有名になった人型ロボット「アトラス」。動画を見て驚かされるのは、その運動能力の高さだけではありません。雪の上などどんな場所でも転ばずに歩くバランス感覚や、箱を持ち上げて空いているスペースに片付けるような器用さなど、人間に近い動きを実現しているように見えます。なぜこうしたことが可能になったのか。レイバート氏は会社の理念とも言える言葉をあげました。

マーク・レイバート氏(以下レイバート)「最も重要な要素は、ロボットの開発において、絶え間ないテストを行っている点でしょう。当社では『ビルド・イット/ブレイク・イット/フィックス・イット(作って、壊して、直す)』という原則を掲げています。まず作ってみて、できたものを限界までテストします。本当に壊れたり、何か不具合が生じたりするまでテストをし続けるのです。その上で、なぜその不具合が起きたのか、実際に何が起きたかをあとで分析し、その結果を再び(機体やソフトウェアの)新たな設計に利用して、改善していきます。こうした過程を経ることで、ロボットの性能はさらに向上し、できることがどんどん増えていくのです。」

どんな環境にも適応できるロボットを

実際、ボストン・ダイナミクスが公開している動画では、人型ロボット「アトラス」を押し倒したり、4つ足のロボット「スポットミニ」を激しくひっぱってドアを開ける邪魔したりする様子が映っています。こうしたテストについてレイバート氏は次のように解説します。

レイバート「我々がロボットを開発する時は、周囲の環境が想定していた状況にない場合でも機能するように作ります。何にも邪魔されない環境でタスクを実行するようにロボットを作っても、実地で思った通りの性能は発揮できないと思います。

多くの人は、コンピューターがロボットに『これをしろ』と命令を下すと、そのとおりに動くというイメージを抱いていることと思いますが、これではロボットが動く仕組みの半分しか見ていません。もう半分として、天気や路面状況などの環境、あるいはロボットを押してくる人、といった現実の世界の要素が影響を与えています。ですから実際は、現実の世界と、ロボット、そしてコンピューターという3つの要素が相互に連動し合って機能するよう、テストと設計を繰り返すのです。

こうした開発方法は、手間がかかりますが、長期的に見れば、このようなアプローチを取ることで、より優れた機能が実現可能になると考えています。ですから、当社の人間がロボットを押したりしていても、別にロボットに意地悪をしようとしているわけではありませんよ。ロボットはそうしたことをされても気にしませんしね。」

ロボットに求められる”アスリートの知能”

実際の世界では、常に外的な環境からの影響を受けるロボット。その環境を把握し、状況に応じて動けるようにする上で、人間の知能にあたる制御システムが重要になります。近年、人工知能=AIの急激な進歩が注目されていますが、レイバート氏が、ロボットにも求められる知能として強調するのは、一般的に考えられているようなAIとは異なる「アスリートの知能」だと言います。

レイバート「当社で行っている開発作業の大部分は、インテリジェンス(知能・知性)に関わるものです。周囲の状況を察知する能力は、当社が開発しているタイプのロボットにとっては非常に重要なものですし、ある種の知能と言えます。また、空間内で動作を行う能力も知能です。こうした能力に求められるのは、“アスリートの知能”と例えられます。

アスリートは、自分の身体や自分の周りの人をどう動かすか、空間の中でどう高速で動くか、ということに関して、能力を発揮しますが、こうした知能のありようは、学者とは異なります。学者というのは、非常にスケールの大きな、抽象的な思想を扱う人たちです。そうした思想を、実社会にどう当てはめていくかを考えるわけです。多くのAI関係の研究者は、用紙に必要事項を書き込んだり、テストで設問に答えたりといった、主に頭の中で完結する、より学者的な知性に関心を持っているでしょうが、我々のようなロボット開発者が関心をもつのは、自らのシステムと外の世界との相互作用を理解して、身体(本体)を高速で動作させる、よりアスリート的な知能なのです。」

生物からのインスピレーション

彼らは様々な種類のロボットを開発しています。器用で俊敏な「アトラス」に加え、4つ足ロボットの「ビッグドッグ」や「スポット」など。さらに足に車輪の付いた「ハンドル」は、どんな場所も高速で移動し障害物も飛び越えます。こうしたロボットの開発は、実際の生き物から発想を得ていると言います。

レイバート「ロボット開発のあらゆる可能性を探るために、できる限り多様なロボットを開発しています。今はまだ、ロボット開発はごく初期の段階だと考えていて、今後、どんな応用例が出てくるのかは、我々にもまだわからないからです。ある意味で、これは比較生物学に少し似ています。昆虫や哺乳類などの動物を比較して、似ているところや違うところを探し出す学問です。当社のロボットにもそうした要素があります。“バイオ・インスピレーション”(生体に発想を得た)という言葉を使っていますが、我々は動物を観察し、何か興味深い動作やメカニズムを見つけると、それを発想の源として、ロボットの設計に生かします。今ある技術では、動物の仕組みを完全にまねることはできませんが、できる限り動物から学び、自分たちの技術に取り込もうとしています。」

レイバート「ただ、使われている部品に目を向けると、実はそれぞれのロボットには外見ほどの違いがないことがおわかりになると思います。どのロボットにも電源、駆動装置、センサー、カメラ、制御システムなどが備わっていますが、それらはほぼ同じ物です。あるロボットの一部分を別のロボットに流用するやりかたで、開発のスピードを速めているのです。」

目指すのは人とロボットの共生

人型ロボットの「アトラス」は、人に寄り添いながら歩き、「スポットミニ」は、テーブルの下やいすの後ろの狭い場所もセンサーやカメラを使ってよけながら移動し、家事も手伝います。レイバート氏はこうしたロボットを、どのような形で社会に生かそうとしているのか。私たちの質問に、レイバート氏は、現状のロボットの能力について慎重に評価しつつも、将来的には人との共生が想定されていくことを述べました。

レイバート「我々が現在取り組んでいる開発のほとんどは、建築や災害対応、工場や倉庫の物流といった企業間(ビジネス・トゥ・ビジネス、B2B)での応用を考えています。ですが、長い目で見ると、人と関わり合う場面へのロボットの応用が重要になってくるでしょう。」

レイバート「私が特に有用だと考えているのが、お年寄りや障害のある人たちの介助です。現在、アメリカでは、65歳以上の人が人口に占める割合が15%を超えました。日本ではこの割合は27%に達しています。ですから、こうした人の手助けとなるロボットを開発できれば、救われる人がたくさんいるはずです。

私は、この分野は非常に重要だと思っています。まだ目標への道のりは長く、お年寄りの介護ができるだけの力と技能を持ち、かつ安全なロボットが生まれるまでにはまだ時間がかかりそうです。それでも、将来的にはきっと実現すると確信していますし、その時が来るのを楽しみにしています。」

一方で、レイバート氏はロボットが社会のありようを変えていくという見方には否定的な見解を示しました。

レイバート「私は、ロボットをはじめとする新たな技術が、社会を完全に変えるとは思っていません。人間の性質はかなり長い間、変わっていません。我が子や親、家族への愛情をずっと持ち続けていますし、木や石などの天然素材を建材に使った、安心できる家に暮らしたいと考えています。そうした人間の性質が変わるとは、私には思えないのです。今後は、非常に役立つロボットが登場するでしょうが、それはトースターや自動車といった、便利な品々と一緒なのです。」

ロボットは人類にとっての脅威になる?

最後に私たちが気になっていたことを聞きました。それはこうした高性能のロボットが、いずれ人に危害を加えるような目的で使われる可能性についてです。こんにち、ロボット技術や人工知能の進歩にあわせ、ロボットが兵器として利用されることや、“暴走”して人間の脅威となることについて、世界的な関心が高まっています。私たちの問いにレイバート氏は、そうした事態になるかは、ロボットを使う人間にかかっていると話しました。

レイバート「当社を含め、ロボット開発に取り組む企業は、あくまで良い目的のために技術が使われるよう、細心の注意を払うべきだと思います。すべての技術と同様に、ロボット技術も良い目的のために使われる可能性もあれば、よからぬ目的のために使われる恐れがあります。技術そのものに善しあしはない、というのが私の考えです。あとはそれを使う人の問題です。これは飛行機や乗用車、トラック、コンピューターなど、ほぼあらゆる技術の応用例に当てはまります。

全体で見れば、ロボット技術をはじめとする新たな技術がもたらすメリットは、それがもたらすリスクをはるかに上回ると思います。そういう意味で、私は新しい技術は役に立つものだと確信しています。とはいえ、やはりこれは使う人次第です。実際に用いられる場合には、良い目的に用いられるよう注意しなければなりません。」

人間に近づき、人間を超えるかのように見えるロボットたち。今回のインタビューを通じて、私たちは、ロボットのこれからに期待しつつ、注意深く見続けていく責任があるのだと感じました。