『業界地図』編集長に聞いてみた ⑶ レイアウトが読み解くカギってどういうこと?

2022年01月12日

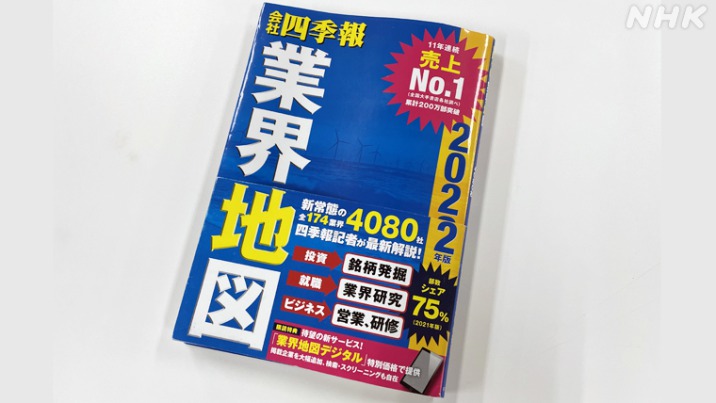

“就活のバイブル”ともいわれている『業界地図』。重宝されている背景には、業界研究を職業にしている記者・編集者の膨大なデータの裏付けや取材があるそうです。

どのように作られているのか、そして、そこから逆読みする業界地図の読み解き方について、編集長の西澤佑介さん、副編集長の松浦大さんに聞きました。

(聞き手:梶原龍 田嶋瑞貴)

『業界地図』ってどうやって作っているの?

『業界地図』ってどうやって作っているの?

学生

梶原

そもそも『業界地図』って、どんな方が作っているんですか?

記事を書いているのは各業界の担当記者で、大体100人くらいいます。

西澤さん

私たち編集部は新規業界の企画に加えて、原稿の内容をチェックしたり改善したりという役回りを担っています。

学生

田嶋

“会社四季報”と表紙に書いてあるんですけれども、これはなんですか?

「会社四季報」は上場企業約3800社の決算を四半期(3か月)ごとにまとめている投資情報誌です。1936年に創刊されました。

松浦さん

これですね。

あ、お持ちですね!2000ページほどあるので、分厚いですよね。

東洋経済には3カ月ごとに約3800社を取材するための記者を抱えていて、データ収集のノウハウや企業分析の手法、決算データを網羅する体制があるんです。

へー!

この会社四季報の各業界担当の記者たちが『業界地図』を執筆しています。それで会社四季報と名前がついています。

『業界地図』はいつから出版されているんですか?

話すと長いのですが、90年代のバブル崩壊がきっかけになっています。

不況で、絶対潰れないと言われていた大企業が次々に倒産して、それまでの経済構造がガラッと変わるということが起きたんです。

その後、業界の再編成に伴っていろんな企業が合併して新しい企業が生まれました。このとき、業界にまつわる知識をアップデートしたいというニーズが出てきたんです。

こうした時代背景の中で、出版業界に“業界地図ブーム”が起こり、弊社も『週刊東洋経済』の臨時増刊号などで業界地図を紹介していました。

業界がどうなっているのか知りたいというニーズに応えたのが始まりだったんですね。

そうなんです。初めから“就活生のバイブル”を作ろうと思ったわけじゃなくて、ビジネス書としてのニーズが先にあったんですね。

そうしているうちに評判が少しずつ高まり、2005年から現在のように大きな図版を用いて刊行する形になりました。

その頃と今とで掲載されている内容に違いはあるんですか?

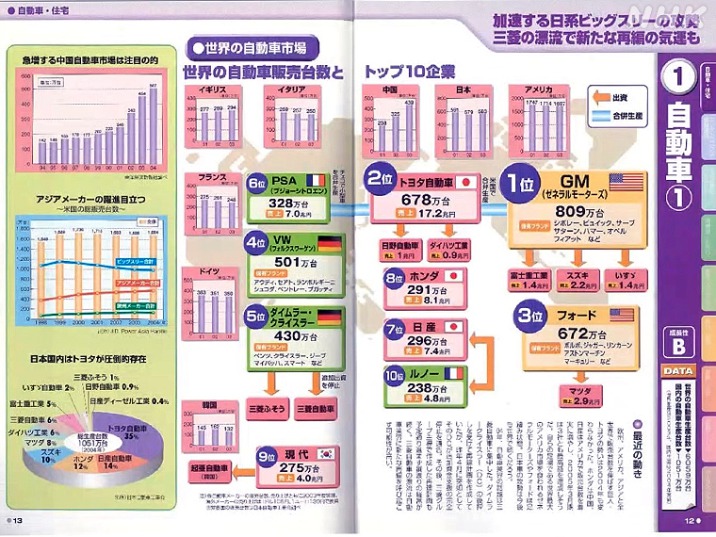

企業やデータの更新はもちろんなんですが、すごく細かなブラッシュアップも重ねています。こちらは、2005年版の紙面です。

現在、刊行されているものと比べると情報の密度や量が違うということがわかりますでしょうか。

本当ですね。シンプルですね。

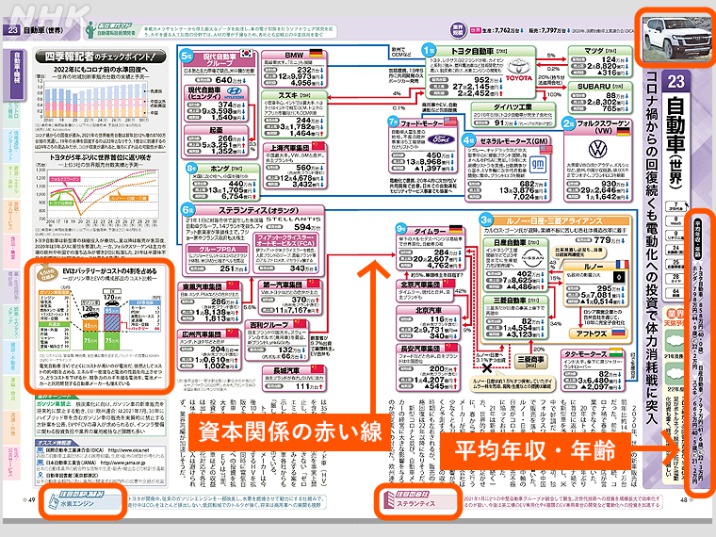

こちらが現在の自動車業界の業界地図です。

レイアウトの工夫も重ねてきています。

このページで言うと、資本関係の赤線とか、業界名のタイトルの上に写真を配置するといったビジュアル面。

あと業界名の脇にある平均年収・平均年齢ですね。2014年版から載せるようになりました。

そうなんですね。

その他では、「もうけの仕組み」というビジネスモデルの解説や「注目の会社」、「注目の取り組み」といった投資情報に寄せたようなデータも徐々に加えています。

掲載される基準はどう決めているの?

掲載される基準はどう決めているの?

掲載する業界も増えているんですか?

はい、2005年版の掲載業界数が、60業界。現在は174の業界を載せていますから、約3倍に増えています。

これだけ業界がたくさんある中で、どう分類して、何を取り上げるかの基準があるんでしょうか?

世の中のトレンドに合わせて、より詳細に分けて入れていこうという考え方はあります。

例えば2005年当時、インターネット産業ってまだほとんど芽吹いていなかったんですけど、今はインターネット関連だけで10~20くらいの業界があり、産業が複雑になっています。

新しい産業が生まれたから必然的に量が多くなったということなのでしょうか。

そうですね。今年はペット業界を新たに入れたんですが、これは、読者の皆さんから独立項目として取り上げてほしいという声があったからなんです。

そういうことを続けてきた結果、現在まで業界数が増えたというわけです。

この業界を入れる、入れないという判断はどう決めているのですか?

2つあって、1つはいま紹介したような読者の声です。読者のSNS上の投稿もチェックしていますが、アンケートが山のように届くんですね。

これ何枚ぐらいあるんだろう(笑)追加してほしい業界についての質問も入れていますので、1枚1枚丁寧に読んでいます。

もう一つは世の中のトレンド。

ニュースを日々チェックして、「やっぱり脱炭素が来てるなぁ」というようなトレンドを確認したら『業界地図』の業界に加えようかとなります。

読者の要望やトレンドを取り入れてだんだん更新していく感じなんですね。

そういうイメージです。

逆にここ最近はページ数をそんなに増やしていないので、新しい業界を入れると、必然的に外さなくちゃいけない業界もあるんです。

その辺も世の中の流れを考慮して判断しています。

例えば東京五輪・万博という地図が以前はあったんですが、五輪終了後はさすがにいらないという判断になりました。

掲載企業についてはどうですか。業界に何十社、何百社とある中からどこを載せるかという基準は何かありますか?

基本的には記者の判断に任せています。

もちろん編集部から提案したり、紙面の都合でカットすることもあるんですが、その業界に一番精通しているのは担当記者だというのが弊社の方針です。

ただ、業界の上位プレイヤーとか、有力企業は必ず載せましょうというコンセンサスはあると思います。

そうなんですね。

その他には、過去の業界再編の経緯からどうしても載せないといけない企業とか、規模は小さいですけど台風の目になりそうとか、知名度が圧倒的に大きいとか、そういった観点から載せているケースもあります。

紙面の都合もあって載せきれない中堅企業・海外企業などは、ページ欄外の「注目の会社」に掲載するなどの工夫もしています。

売上高などのデータがかなり詳しく書いてありますが、どうやって調べているんですか?

上場企業に関しては社内にデーターベースを持っていますので、そこから引っ張ってきています。会社四季報のデータですね。

このほか、小売業の店舗数ですとか自動車の販売台数なんかは会社が開示しているIR資料などから持ってきています。

外国企業の場合も概ね投資家向け情報のホームページで英語版資料を探し、それを為替換算して載せています。

難しいのは未上場の企業の決算。ここを調べるのはなかなかテクニックが必要で。

会社のホームページに載せていればそれを使いますが、なければ官報とか全国の新聞に載せている法律に義務付けられた決算報告のデータを探したり、会社へのヒアリングをしたりします。

ヒアリング?

「こういった趣旨で掲載したいので売上高と利益を教えてください」と聞きます。データを入手するために、あの手この手を尽くしているんです。

22年度版を作った時は、大体段ボール4箱分位のデータを集めました。

そんなに!

これを270ページの『業界地図』にぎゅっと凝縮するわけなんです。

レイアウトが業界を読み解くカギ

レイアウトが業界を読み解くカギ

記事を書くときに必ず押さえているポイントはありますか。

基礎的な知識がなくても、見たらぱっと特徴が理解できるよう心がけています。

だからその業界での有力な企業、プレイヤーは目立つように配置し、大切な提携関係などは必ず押さえています。

「これを知らなかったら勉強したとはいえない」というような事柄は、何一つ漏らしていないと思います。

就活生が読むときには「最低限これだけは知っておいてほしい」情報だということですかね。

そうですね。必要な情報を漏らさず、なるべく詳細に書かなくちゃいけないんですが、あまり細か過ぎると、読み手が迷子になってしまいます。

なので、細かさと簡潔さのバランスの取り方は大事にしてますね。

あと1ページ1ページ、みんな同じような業界地図に見えても、実は切り口が違ってるんです。

え、そうなんですか?

例えば、外食業界。

こちらは紙面の許す限りたくさん企業を載せています。

本当ですね。ほかのページに比べて混みあっている感じです。

外食業界というのは何社かの企業が市場を占めているという感じではなくて、いろんな企業が存在して群雄割拠しているという状況なんです。

それをメッセージとしてちゃんと伝えるために、たくさん企業を載せる構成にしています。

なるほど。

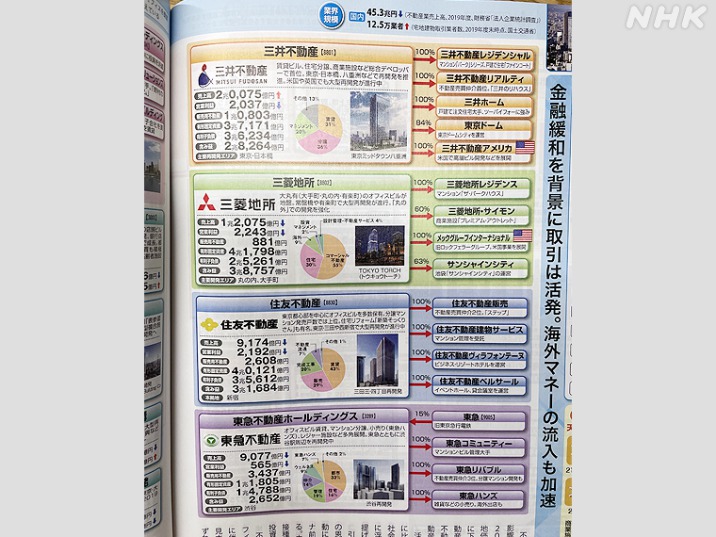

次に不動産業界を見てみましょう。

小さな業者もたくさんあるんですが、この業界を知っておく上でやっぱり重要なのは超大手の動向だということで、大手を真ん中に配置してそことの出資関係を重点的に説明しています。

こうして、業界の特色に合わせたレイアウトをかなり意識して作っています。この業界はこういう切り口で見て欲しいっていう“提案”をしているんですね。

それがパッと見てわかりやすく伝えるということなんですね。

業界研究に卒業はあるか?

業界研究に卒業はあるか?

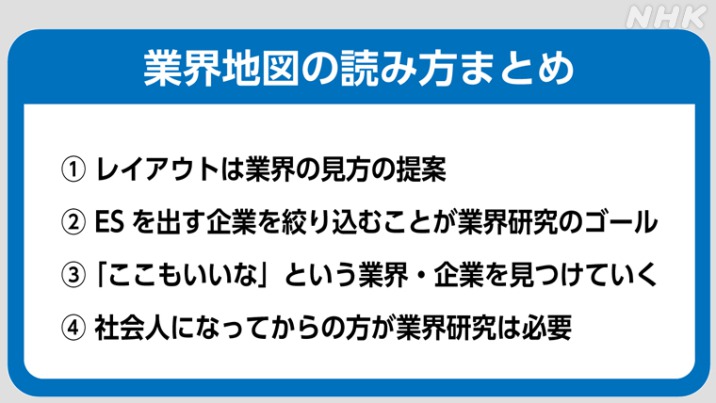

就活生にとっての業界研究のゴールって何なんでしょうか。

ここにエントリーシートを出そうという企業を絞り込む。これがゴールだと思いますよ。

興味がある業界や企業がわかってゴールが定まったあと、それ以外の業界も見るべきなんでしょうか。

就職活動の終盤で内定がない状態になったら、いやでも目を開かなければいけないというのはあるんじゃないでしょうか。

ただ、今の段階でやっておいても損はないかなと思います。

学生さんはどうしても、CMなどで見たことがあるBtoCの企業に目が行きがちなところがありますよね。

でも日本の産業全体を見渡してみると、全上場企業の6割ぐらいがBtoB企業で、あまり表には出てこないけれども、縁の下を支えている企業なんです。

例えば、亀田製菓やハウス食品といった有名食品メーカーは、10数人の事務総合職の枠に数千人が応募します。就職倍率は300倍ぐらいになります。

みんな、知っているからエントリーシートを出すっていう感じなんでしょうが、食品メーカーに材料を提供するBtoBの業界もあるんだということを知っていれば、食品に間接的に関われる業界も、たくさんあるんだなってことを理解することができます。

あー。

こんなふうに、「ここもいいな」という業界・企業を見つけていく。それが視野を広げる業界研究です。

僕たち就活生が志望業界の動きに敏感になるためにはどうしたらいいですか。

その業界で大ヒットした商品やサービスくらいは知っておいたほうがいいとは思いますが、実はあんまり細かい情報まで知らなくてもいいかなと思っています。

そうなんですか?

業界紙に載っているような細かい話ばかりを追いかけても、その情報に押し潰されちゃうだけです。

はい。

採用側が、業界のすごく細かい動きを知ってるから、じゃあ一緒に働きたいと考えるかというと、ちょっとそれも違うかなと思うんですよ。

むしろ、その業界の人とか空気に触れる方が大事だと思います。フランクに話してくれるOG・OBなどに会って、メッセージを拾っていくのがいいかなと思いますね。

業界研究って、社会に出てからも必要ですか。

社会人になったら、業界研究しなくていいんだと思っているんだとしたら、それは大間違いです。

例えば、皆さんがコンサルタント業界に就職したら、毎日いろんな業界のクライアントと接触しなくちゃいけないわけで。

たしかに!

社会に出ると、毎日が勉強なんですよね。営業マンになったとしても、新しいお客さんに自社の商品やサービスを売り込むためのプランを常に考える必要があります。

業界地図は社会の縮図の図鑑なので、そういう時にも役に立つんです。社会人になった後のほうが業界のことを勉強する機会は増えると思いますよ。

今後も勉強を続けていきたいと思います。

3回にわたってお送りした『地図を開いて業界研究』は今回が最終回です。これまでの記事は以下からご覧ください。

あわせてごらんください

-

-

就活ニュース

『業界地図』編集長に聞いてみた ⑴ そもそも業界研究って何をすればいいの?

2021年12月09日

最近のニュース一覧

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(3) 入社後のギャップはあった?

2024年06月25日

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(2) 仕事は怖いと思っていたけど…

2024年06月14日

-

-

就活の採用面接 政府ルールでは6月1日から 人材不足で前倒しも

2024年06月03日

-

-

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(1) 「就活の軸」どう決めた?働いて変わった?

2024年05月30日

-

-

26年卒・就活スタートガイダンス(2)「就活の軸」ってどうやって見つけるの?

2024年05月29日

-

-

26年卒・就活スタートガイダンス(1)まず何から始めればいいの?

2024年05月21日

-

-

25卒の求人倍率は1.75倍 3年連続で上昇 コロナ禍前の水準に回復

2024年05月08日

-

-

25年卒が選ぶ「就職企業人気ランキング」ことしの注目企業は?

2024年05月01日

-

-

就活のギモン(番外編)「地方で働く魅力」ってなに?若手社会人に聞いてみた!

2024年04月18日

-

-

就活生のギモンを専門家に聞く(6)面接で想定外の質問や緊張が!?こんな時どうする?

2024年04月12日

-

-

就活生のギモンを専門家に聞く(5)就活の志望企業ってどう絞り込めばいいの?

2024年04月05日

-

-

変わる入社式 “服装は自由に” “先輩も親も見守る” その背景は?

2024年04月02日