科学と文化のいまがわかる

科学

脱炭素の切り札!? 二酸化炭素の地下貯留

2023.12.01

再生可能エネルギーの最大限の導入に加え、省エネに次ぐ省エネ。

それでも二酸化炭素を削減し切れなかったらどうするのか。

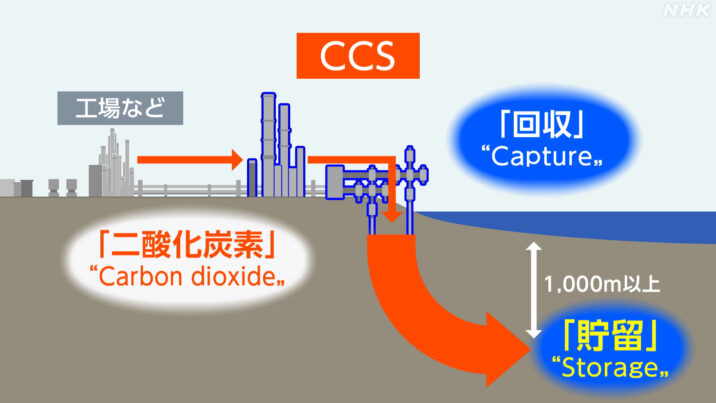

いま、脱炭素の切り札として期待されているのが、二酸化炭素を回収して地下深くに貯留する、『CCS』という技術だ(Carbon dioxide Capture and Storage)。

海外では200件近いプロジェクトが立ち上がり、日本でも2030年までの事業開始に向けた取り組みが各地で始まっている。

その現在地を取材した。

CCSとは? 地下構造が重要

ことし10月、訪れたのは北海道・苫小牧市。およそ17万人が暮らす港湾都市の一角に、国内初となるCCSの大規模な実証施設がある。

施設の中でひときわ目立つのが、高さ50メートルほどの塔だ。中には特殊な吸収材が入っている。隣接する製油所で排出されたガスをこの施設に通すことで、二酸化炭素だけを分離して回収することができるという。

次に案内されたのが、『圧入井』(あつにゅうせい)と呼ばれる井戸。回収した二酸化炭素に高い圧力をかけ、この井戸を通じて、海底の地下1000メートル以深の地層に送り込む。

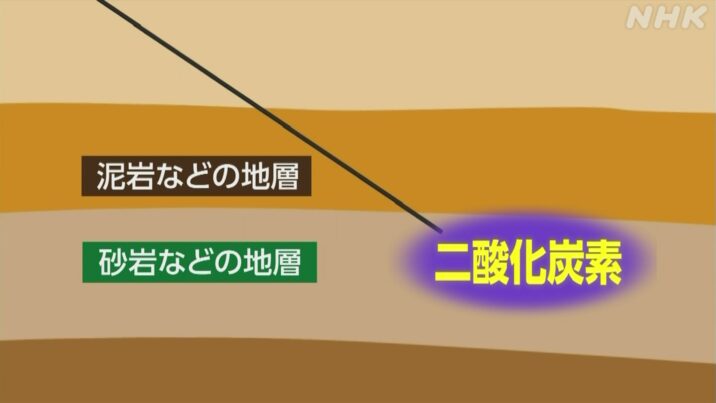

ここで重要になるのが地下の構造だ。

二酸化炭素を貯留するのは、砂岩などの隙間が多い地層。その上にある泥岩などの地層がふたの役割を果たすことで、半永久的に閉じ込めることができるとされている。

この実証施設では、2019年11月までの3年半で目標としていた30万トンの貯留を達成。いま海外も含めて多くの視察者が訪れているという。

日本CCS調査 山岸和幸 広報渉外グループ長

「年間2000人ぐらいのお客さんが来ていますが、今年は半期で1500人を超え、過去最高のペースです。人口17万弱の大都市の近くでCCSを行っている例は世界でも珍しく、海外の方も注目しています」。

CCS注目の背景は

カーボンニュートラルの実現に不可欠とされるCCS。

注目される背景には、現実的に温室効果ガスの排出量を完全にはゼロにできないという認識がある。

脱炭素化を進めても、素材産業や石油精製産業といった分野は削減が難しく、排出した二酸化炭素を回収・貯留することで“実質的に排出しなかったことにできる”CCSへの期待は大きい。

IEA=国際エネルギー機関は、2050年時点で脱炭素社会を実現するには、現在の二酸化炭素排出量の2割にあたる貯留が必要と試算。海外では、欧米を中心に200件近いプロジェクトが立ち上がっている。

日本政府もこうした動きに遅れまいと、今年6月に7つの民間プロジェクトを「先進的CCS事業」に選定した。2030年までの事業開始に向けて資金面などで支援することにしている。

地域住民の理解が不可欠

一方、今後CCSの事業を進める上で欠かせないのが、地域住民の理解だ。

実証が行われている苫小牧沿岸の海域は、全国一の漁獲量を誇るホッキ貝をはじめ豊かな漁場として知られている。

漁業関係者から聞かれたのは、万が一にも二酸化炭素が漏れて海洋生物や漁業に影響が出ることがないよう、安全に進めてほしいという声だった。

苫小牧漁協 赤澤一貴 総務部長

「脱炭素や温暖化対策は我々にとっても非常に重要な課題で、CCSを進めることは必要だと思うが、何かトラブルが起きてしまうと風評被害含めていろんな課題にぶつかってしまう可能性がある。そこで生業としている人たちが置き去りにならないよう、どう共存していくのか考える必要がある」

実際、安全性に問題はないのか。

苫小牧で実証を行う日本CCS調査によると、今も二酸化炭素は想定通りの地層にとどまっていて、これまでに漏洩を示唆するデータは確認されていないという。

また、地下資源の開発に詳しい専門家は、今の技術で漏洩などのリスクは押さえ込めると指摘する。

早稲田大学 古井健二 教授

「CCSは、石油や天然ガス開発の手法が基礎になるため、技術的にはある程度確立されている。漏洩経路としては井戸から漏洩するリスクが高いが、隙間をセメントで埋めるなど、今の知見や技術を使って押さえ込むことができると思っている」

ただ、地震が多い日本だからこそ考慮すべきこともあるという。

「日本のように地震の多い国では、二酸化炭素の貯留による断層への影響も懸念される。地震を誘発するリスクはかなり小さいと考えられるが、断層から離れた場所を選ぶなどの検討も必要。地下の構造は直接目に見えないこともあり、情報の不確実性を認識した上で事業の計画や操業を進める必要がある」。

一方、IPCC=気候変動に関する政府間パネルの報告書によると、万が一、二酸化炭素が漏れ出せば、海水が酸性化し、生態系に影響を与える可能性も指摘されている。

カギは「モニタリング」

では、どのように安全性を確認し、住民の理解を得ていくか。

カギになるのが、二酸化炭素をきちんと貯留できているか確認する「モニタリング」だ。

苫小牧の実証では、地下の二酸化炭素の位置や範囲を把握する調査を6回にわたって実施。問題がないことを地元の関係者に定期的に報告し、不安の払拭につなげてきた。

しかし、この調査には大型の調査船が必要で、1回に数億円かかるなどコスト面の課題も。

モニタリングを低コストで

このため、より低コストで効率的なモニタリング技術を確立できないか、いま開発が進められている。

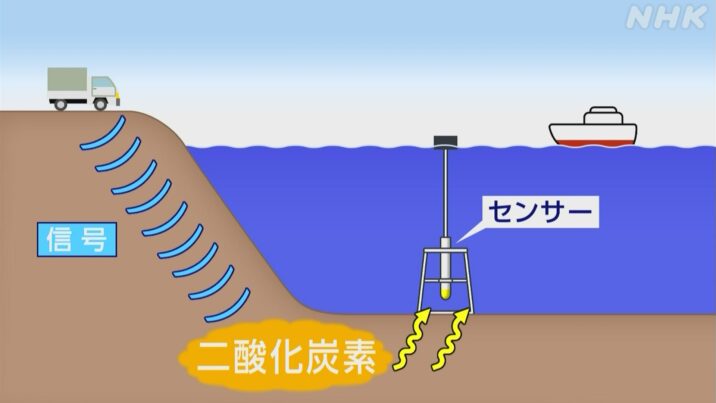

1つが「電磁探査」と呼ばれる手法だ。

使うのは小型の高感度センサー。この装置を船で沖合2キロほどの場所まで運び、海に沈める。

そして、地上から送った信号を海中のセンサーで観測することで、二酸化炭素の状態に変化がないか、確認するという。

精度面での課題はあるが、漁船レベルの船で済むためコストが10分の1以下に抑えられると期待されている。

KANSOテクノス 後藤浩一 東京支店長

「圧入した層にCO2がとどまっているかどうか、定性的にでも把握できる技術は今後必要だと思う。CCSについては、漁業者たちとしっかり対話しながら、受け入れてもらえるような事業の進め方が必要で、それに貢献できるモニタリング技術を開発していきたい」

光ファイバーで高頻度の監視も

さらに、地下の状況を高い頻度で監視するための技術開発も進められている。

現場は新潟県阿賀野市の油田。地下2000mの井戸を掘り、CCSと同じ原理で二酸化炭素を圧入し、石油を取り出しやすくする実証が行われている。

ここで開発を進めているのが「光ファイバーケーブル」を使ったモニタリングだ。

髪の毛ほどの細さの光ファイバーケーブルを井戸に沿って地下深くまで設置。その上で、東京大学などが開発した小型の振源装置を使って地上から5分ごとに小さな揺れを発生させる。

この揺れを地下の光ファイバーケーブルで受信して分析することで、二酸化炭素がどこにどのように広がっているか推定できるという。

JOGMEC 赤井崇嗣 地下技術課長

「地下でCO2がどのように貯留されているかをきちっと示していくことが、社会からの理解を得るために非常に重要な事だと思う。ここで得られた技術知見は近い将来どんどんと立ち上がっていくCCS事業に直接的に貢献できると考えている」

果たしてCCSはどこまで広がっていくのか。

普及をはかる国にとって、安全性以外にも課題は多い。

まずは民間事業者が参入しやすいような環境の整備が求められている。国は、施設を整備する際の許認可の仕組みや事故が起きた際の損害賠償の考え方などの検討を始めていて、法制度としてまとめることにしている。

また、CCSにかかる費用をどうまかなっていくのかも課題だ。国として負担するならば、国民的な理解も欠かせない。

取り組みは緒に就いたばかりで、今後の動きが注目される。

(11月21日 おはよう日本で放送)