科学と文化のいまがわかる

医療

サイカル研究室

老化した細胞 取り除いてみると… 若返りが可能に?老化研究の最前線

2022.12.23

体力は年齢を重ねると落ちていくもの。

そんな常識に挑戦している研究者がいます。

老化によって起きる体の機能の低下やさまざまな症状には、実は「老化細胞」が関わっています。

東京大学の研究グループは、この老化細胞を取り除くことにマウスの実験で成功したというのです。

その結果…

人間で言うと70代くらいだったマウスの運動機能が、40代程度にまで回復したというのです。

「老化研究」の最前線をご紹介します。

老化に深く関わる“老化細胞”

研究を行っているのは、東京大学医科学研究所の中西真教授。

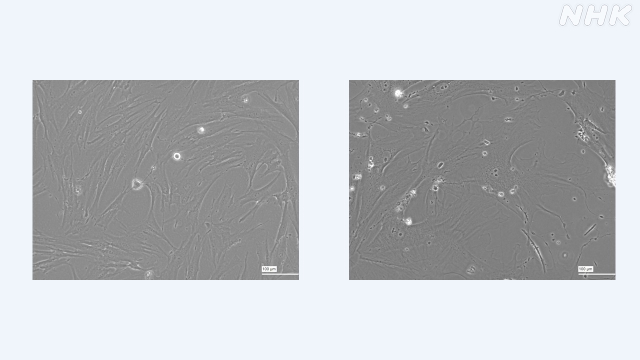

研究室を訪ねると見せてくれたのは、老化した皮膚の細胞でした。

左がヒトの皮膚の若い細胞、右がヒトの老化した皮膚の細胞。

若い細胞はびっしり詰まっていますが、老化細胞はのっぺりと広がっています。

老化細胞からは炎症を引き起こす物質が出され、体の機能の低下や、さまざまな病気につながっていることが分かっているということです。

若い人にもある“老化細胞”

老化細胞は年齢を重ねた人にだけある、ということではありません。

細胞は分裂を繰り返していますが、染色体の端っこにある「テロメア」という部分が限界まで短くなるなど、さまざまな理由で分裂が止まってしまうことがあります。

老化細胞というのは、分裂が止まった細胞のことで、高齢者はもちろん、若者にも赤ちゃんにも存在します。

老化細胞は本来、体にとっては不要な細胞。

体から異物を排除する免疫によって排除されていくはずですが、一部は排除されずに体に残り続け、年齢を重ねるにつれて体内に蓄積していきます。

老化細胞がたくさん蓄積してくると、その分、炎症を引き起こす物質も多くなり、老化現象につながると考えられているのです。

中西教授

「どうして人は老化するのかよく分かっていませんでしたが、最近、年を取るに従って、さまざまな臓器や組織の中に、小さいながらも非常に長期にわたる炎症が起きていて、これが一つの大きな原因なのだと分かってきました」

老化細胞を取り除く

老化細胞が老化現象の原因なのであれば、取り除くことで老化現象を止めることができるのではないか。

中西さんたちは、老化細胞を取り除く方法を研究し、ひとつ目の成果を2021年、国際的な科学雑誌「サイエンス」で発表しました。

このとき中西さんたちが取ったのは、老化細胞を維持できなくさせるという方法です。

老化細胞では細胞の中が酸性になっていますが、

中西さんたちは「GLS1」という酵素を使って中性に戻すことで、生き続けているようだということを突き止めました。

そこで、この酵素の働きを邪魔する「GLS1阻害剤」という物質を投与したのです。

すると、マウスの老化細胞が減少。

老化細胞から出される、炎症を引き起こすたんぱく質「インターロイキン6」も減少していました。

マウスの体の機能にも変化が現れました。

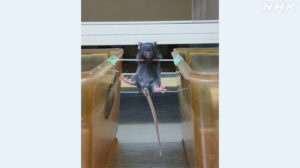

マウスの体力を調べようと、マウスが棒につかまっていることのできる時間を実験で比べました。

若いマウスではおよそ200秒、3分20秒は棒につかまることができます。

棒につかまっていられる時間は、老齢のマウスではおよそ30秒にまで短くなります。

それが老齢マウスから老化細胞を除去すると、およそ100秒まで伸びたのです。

人に当てはめると、70代相当だった体の機能が40代相当にまで改善したのと同じだということです。

さらに、肝臓の炎症や動脈硬化などの症状も改善していました。

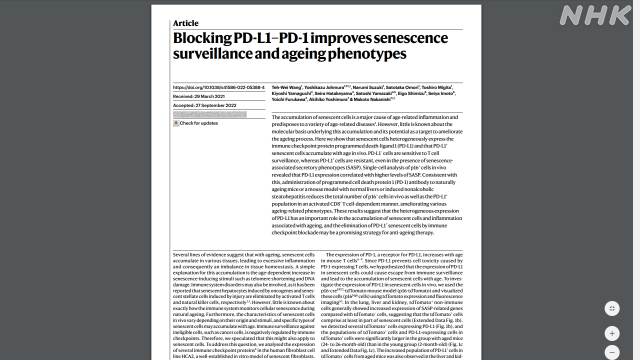

ノーベル賞のがん治療薬で老化細胞を取り除く

実際に人で使われている薬でも老化細胞を取り除くことができることも分かりました。

中西さんたちが出した、2つ目の大きな成果です。

2022年、こちらも国際的な科学雑誌「ネイチャー」で発表しました。

老化細胞は不要な細胞なのに、免疫によってなぜ排除されないのか。

中西さんたちは、何か特殊な力で免疫から逃れているのではないかと考えました。

そこで中西さんたちが注目したのが「PD-L1」という物質でした。

「PD-L1」は、がん細胞が免疫の攻撃から逃れるために、細胞の表面に出しているたんぱく質です。

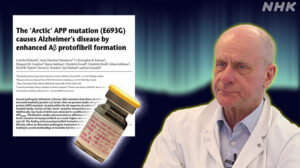

京都大学の本庶佑特別教授は、この「PDーL1」が働かないようにして、免疫ががん細胞を攻撃するようになることで治療する薬の開発に結びついた研究で、2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

中西さんは、老化細胞もこの物質を利用しているのではないかと調べてみたところ、マウスの老化細胞のおよそ10%で、細胞の表面に「PD-L1」が現れていたのです。

そこで、マウスに「PD-L1」が働かないようにする物質を投与すると、老化細胞がおよそ3分の1に減少。

握力は1.5倍になるなど、老化に伴う症状の改善も確認できました。

「PD-L1」が働かないようにする物質は、本庶特別教授の研究をもとに、がん免疫療法の薬「オプジーボ」として実用化されています。

中西教授

「ある程度の効果はあるだろうと思っていたんですが、効果が大きくて驚きました」

不老不死にもつながる?

ここで気になるのが、老化細胞とはいえ、細胞に手を加えて、体に悪影響はないのかということです。

中西教授

「老化細胞すべてが悪者かというと、必ずしもそうではないと思っています。毒にも薬にもなるということはすべてのものに当てはまります。老化細胞を除去するにしても、取り除きすぎれば悪いでしょうし、取り除く数が少なすぎれば何も効果がない。除去の適度な水準を見つけていくことができれば、臨床的な効果につながるだろうと考えています」

また、老化細胞を取り除くことで体の機能が改善するのであれば、不老不死も実現するのか。

中西さんたちは、体の細胞が受精卵のような状態に初期化されるiPS細胞を作る際の方法に注目。

iPS細胞ができるように、マウスの老化細胞を体の中で若返らせることができないかと研究していて、今後、結果が示される予定です。

いま出ているのはすべてマウスを使った実験での成果です。

中西さんは、今後、ヒトへの応用も目指して研究を続け、誰もが日常生活の制限なく暮らせる「健康寿命」を延ばし、最期まで元気に暮らすことのできる社会を作りたいと言います。

中西教授

「人間の寿命自体は、老化細胞だけで決まるわけではないと思います。老化細胞を除去しても、最大の寿命を延ばす効果はないんだろうと思います。

ただ、人間の病気の多くは老化に伴って起きるので、将来的には病気そのものが減って、最大寿命まで皆さんが健康に生きることができるような社会が近づいてくるんじゃないかと思います。

現在、平均寿命と健康寿命には10年近い差があり、この10年は医療や介護が必要な時間ですが、これを限りなくゼロに近づけていくことができれば、生活は大きく変わっていくだろうと思います」

2022年12月25日 おはよう日本「サイカル研究室」で放送

ご意見・情報 をお寄せください