科学と文化のいまがわかる

科学

手のひらサイズの生き物が私たちを救う未来は訪れるのか

2022.11.25

“2XXX年の未来。「災害大国」といわれる日本では、地震や台風など自然災害による被害が後を絶たない。

一方、テクノロジーの進歩はめざましく、大地震で倒壊した建物のがれきの中で救助活動を行っているのは人間だけではない。

レスキュー隊に加わっているのは「サイボーグ化」した昆虫…”。

…そんな、SFのような世界が訪れるかも知れないと思ったのが、取材のきっかけだった。

伏せられていた昆虫の正体

理化学研究所の投げ込み。

超薄型の太陽電池などを搭載した「サイボーグ昆虫」を開発したという。

昆虫の名前は伏せられていたが、強いインパクトを受けた。

投げ込みから読み取れる手がかりは「障害物を乗り越える」「起き上がる」動作をする昆虫だということ。

「サイボーグ昆虫」はどんなものかインターネットで検索する。将来的には小型カメラやセンサーを組み合わせることで、人間が立ち入るのが難しいがれきの中での捜索や、有毒ガスが発生している災害現場での活動などに応用できる技術を兼ね備えた昆虫のようだ。

災害現場で活躍すると知って私は「トンボ」「テントウムシ」などSFに出てきそうな小型の昆虫をイメージした一方、報告を受けた上司は装甲車をイメージしたらしく「ムカデ」ではないかと話し、ひとしきり談義に花を咲かせた。

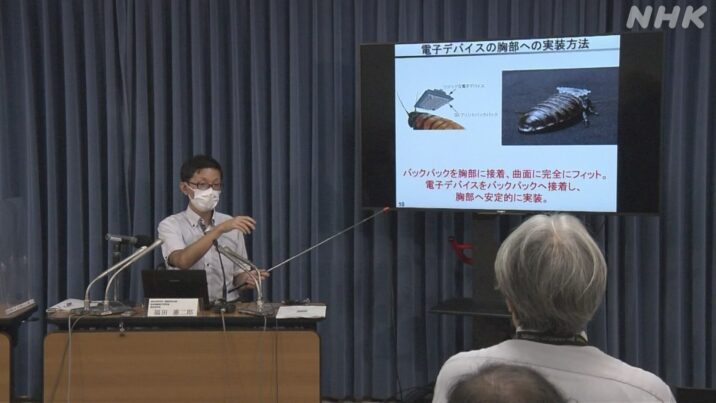

会見を開いたのは、理化学研究所の福田憲二郎専任研究員や東京大学の染谷隆夫教授、シンガポールの南洋理工大学の佐藤裕崇准教授らの研究グループ。

このうち染谷教授は、有機材料を使って世界で最も薄く柔らかい電子回路を開発するなどの研究で国内外から注目されている。

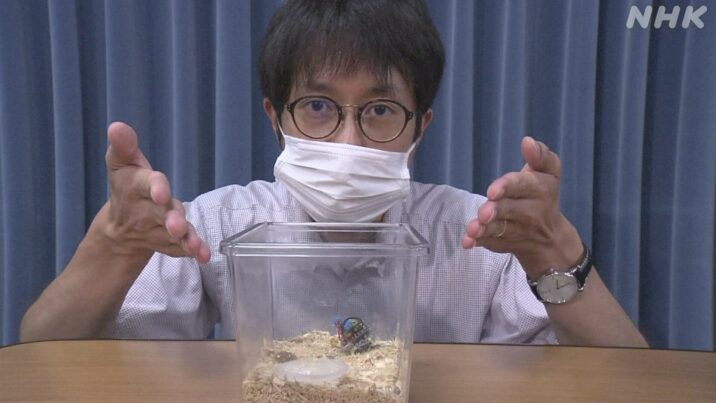

期待の高まりから会見開始時刻よりもずっと早く会場に着いた私は、その場に用意された昆虫を見て目を疑った。

さまざまな電子部品を背負っているのは分かったが、昆虫かどうか一見して判別できない。

しかしよく見るとそれは、多くの人が苦手とするアレだったのだ…。

「マダガスカルゴキブリ」。

ゴキブリの仲間だが、羽はない。

アフリカ大陸の南東側に位置するマダガスカル島に生息し、日本でもインターネット上などで販売されている。

どうしてゴキブリをサイボーグに?

それにしても、なぜゴキブリなのか。会見で真っ先に質問に上がったのは、この点だった。

福田専任研究員は▼「大きい」、▼「しぶとい」、▼「飛べない」の3点を理由に挙げた。

ポイント①大きさ

昆虫を遠隔で操作するためには、当然ながら、無線機器などの電子部品を複数装着させる必要がある。

昆虫の向きを変えるためには電力が必要で、超薄型の太陽電池を背負わせて供給する。体の大きさは太陽光を受ける面積に関わる重要な要素の1つとなる。

今回の研究に使われた「マダガスカルゴキブリ」は体長6センチほど。ゴキブリの仲間としても大型な部類に入る。

ポイント②しぶとさ

人間が立ち入るのが難しい災害現場などで活動させるには、コンパクトサイズであるとともに、過酷な環境に耐えられ、かつ寿命の長さがカギとなる。

「マダガスカルゴキブリ」は環境への耐性が比較的高く、飼育でも数年間生きられる“しぶとさ”があるという。

ポイント③飛べないこと

最も意外だったのが「飛べないことが重要」という点。

“飛ぶことで活動範囲が広がるのではないか”と思った人も多いだろう。しかし、無線の届かないところに飛んでいってしまうと、制御不能に陥る。

その点、「マダガスカルゴキブリ」には羽がなく、歩く動作のみで、飛ぶ心配がないということだった。

これらの条件は私が予想した「トンボ」や「テントウムシ」は1つも該当しないが、「マダガスカルゴキブリ」の特徴にはいずれも合致する。

制御のしやすさも理由に

ゴキブリが嫌われる理由の「しぶとさ」が、逆に強みになるという説明には納得。ただ、そもそも昆虫の進む向きをどうやって制御するのだろうか。

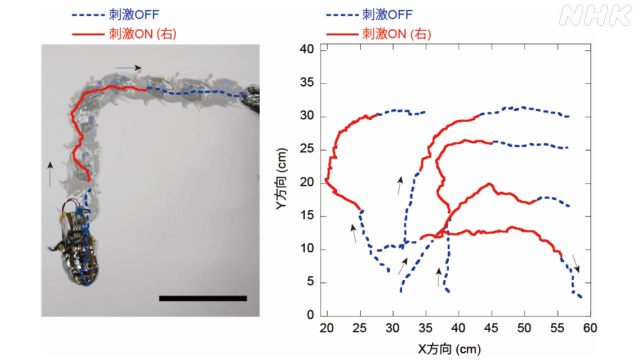

研究グループによると「マダガスカルゴキブリ」の腹部に「尾葉(びよう)」と呼ばれる風や振動を感じる感覚器官が左右にあり、右側の「尾葉」に電気刺激を与えると、右方向に向きを変えて進むことを実験で確認したということだった。

「尾葉」は体の外側に露出しており、特別な操作を必要とせず、外部からの電気刺激によって制御することができる。

つまり「マダガスカルゴキブリ」は、「サイボーグ昆虫」として、選ばれるべくして選ばれた昆虫だったのだ。

昆虫型ロボットとの違い

技術的に「サイボーグ化」ができるかどうかの前に、そもそも昆虫型のロボットを作ればいいのではないか。そんな疑問を感じた人も少なくないだろう。

福田専任研究員によると「昆虫型のロボットと比べて、消費電力の面から『サイボーグ昆虫』のほうが省エネだ」そうだ。

たとえば、全身をロボットにするには、足の関節なども機械化するが、実際の昆虫のようにスムーズに動かすのは難しいほか、体全体を動かすために多くの電力を消費する。

一方で「サイボーグ化」すれば、機動性を生かしながら電気刺激を与えることで行動を一定程度制御できる。

無意識に自分に置き換えて考えていたら、ふと素朴な疑問が浮かんだ。電気刺激を受ける昆虫は痛くないのだろうか。これについては次のように説明している。

「今回の研究にあたって倫理審査委員会に確認を行い、昆虫を使う際に倫理審査は必要ないことを確認しています。その意味では哺乳類や人間が対象の研究とは全く異なる扱いというのが現時点でのわれわれの理解です。ただそれは現時点のものであり、今後の社会的な状況によって変わる可能性があります」

生かされたのは薄くする技術

昆虫を「サイボーグ化」する研究はいま世界でも進められているが、今回の「サイボーグ昆虫」開発に欠かせない技術がある。それは“世界最薄級”の太陽電池の存在だ。

研究グループが開発したフィルム状の太陽電池。「マダガスカルゴキブリ」に装着するためにこだわったのが、フィルムの厚さだ。

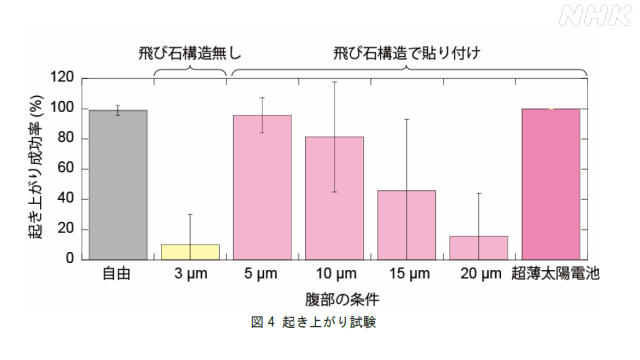

ひっくり返った状態から元に戻る、つまり起き上がれるどうかを、厚さを変えて実験した結果がこれだ。

厚さが5マイクロメートルの場合、96%が起き上がることに成功した一方、20マイクロメートルに分厚くすると、16%しか起き上がれなくなる。

ちなみに20マイクロメートルは、髪の毛の太さの半分以下。

食品ラップの厚みがおよそ10マイクロメートル。

研究グループが開発したフィルム状の太陽電池は厚さ4マイクロメートル。

“世界最薄級”だという。

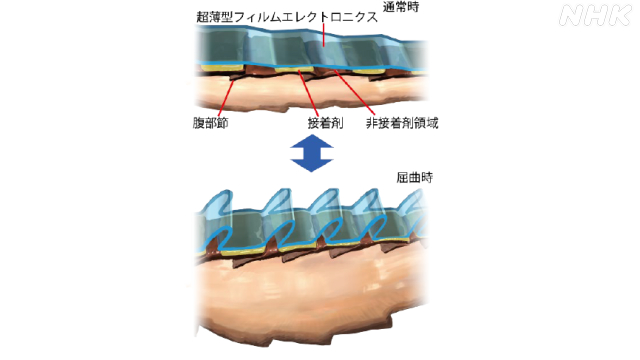

さらに、起き上がるときなどに動かす腹部の伸縮性を妨げないよう、フィルムをくっつける際の接着剤の使い方にも工夫がなされている。

最先端のテクノロジーを極めたからこそたどりついた今回の成果だった。

稼働時間はまだ2分…

太陽電池を搭載することの最大の利点は、充電すれば繰り返し動かせる点だ。

ところが、開発した「サイボーグ昆虫」は、30分の充電でおよそ2分の稼働が限界。長時間の稼働を実現させることが今後の課題の1つだ。

電子部品の小型化や性能向上を図り、昆虫本来の運動機能を維持しながら、稼働時間を拡大させる研究を進める方針だ。

また、がれきの中のような光が届かない場所でも活動できるようにする必要がある。そのためには、活動に十分な電力を蓄えるための小型のバッテリーも欠かせない。

将来的に災害現場での活用を考えると、「サイボーグ昆虫」1匹ですべてを担うのではなく、チームを編成することになるだろうと、福田専任研究員は話している。

災害救助は一刻を争う現場だ。複数の「サイボーグ昆虫」を配置すれば、災害現場をより効率的に探索できるという。

また、ある個体が制御不能に陥っても、ほかの個体で位置を特定できるメリットもあるとしている。

軍事や浮気調査にも?

一方、将来、飛行できる「サイボーグ昆虫」や「小型の昆虫型ロボット」が現実のものとなれば、対象者に気づかれにくいため、軍事目的の偵察活動や浮気調査などの尾行に使われるのではないかと懸念する声もある。

これについて、福田専任研究員は次のように話している。

「『サイボーグ昆虫』の実用化は技術的に相当高いハードルがあると考えています。私たちの研究は災害救助を目的としたもので、軍事利用を目指したものではありません」

超薄型の先にある未来

「サイボーグ昆虫」の開発が将来どうなっていくのかを予想するのは困難だ。

しかし、今回の開発につながった「軽さ」と「柔軟性」を兼ね備えた超薄型の太陽電池については、さまざまな場面での利活用の可能性を秘めている。

性能をさらに高めていくことで、社会課題の解決にもつながるのではないかと福田専任研究員は話す。

「超薄型の太陽電池はさまざまな形状に合わせることができます。薄型の太陽電池はいま、ビルの外壁などに使われ始めていますが、ゆくゆくは、私たちが身にまとう衣服に貼り付けて、コンセントなしでスマホを充電するなど、新たな発電システムがそこかしこに登場するかもしれません」

ー“羽織ればチャージ”太陽光発電ジャケット登場!ー

そんな未来が訪れる…かもしれない。

「サイボーグ昆虫」の実用化に向けた課題は少なくない。

ただ、ハードルを1つ1つ乗り越えるチャレンジの過程で、超薄型の太陽電池のように、社会課題の解決につながる新たなテクノロジーが生まれてくることを期待したい。