科学と文化のいまがわかる

文化

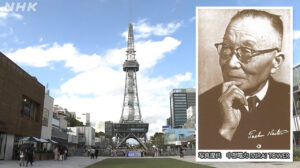

「塔博士」と名古屋テレビ塔の物語

2022.10.19

名古屋の街を歩けば、だいたいどこからでも目に入る、あのタワー。

「名古屋テレビ塔」が国の重要文化財に指定されることになった。

テレビ塔が重要文化財になるのは初めてのこと。

なぜ、東京タワーでも、通天閣でもなく、名古屋のテレビ塔が?

テレビ塔のすぐお隣の放送局で仕事をする記者が調べてみた。

「塔博士」と名古屋テレビ塔の物語。

(名古屋放送局 記者 三野啓介)

"やっぱり名古屋のシンボル"

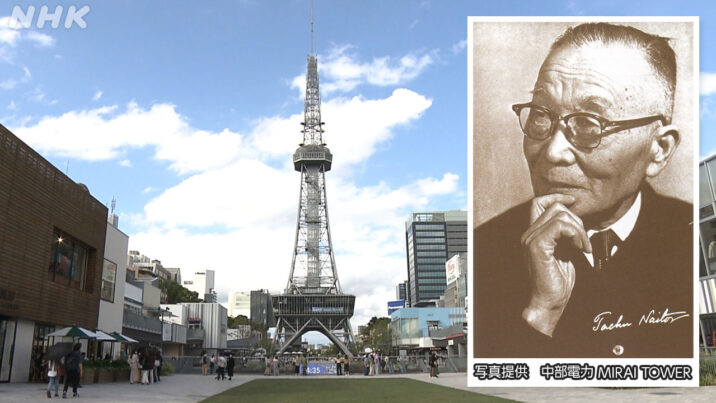

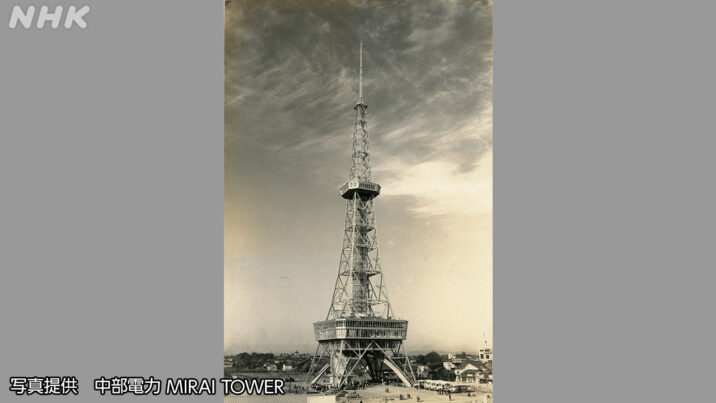

「名古屋テレビ塔」は、街の中心地にそびえ立っている。

高さは180メートル。

今では、東京スカイツリーもあるけれど、目の前にして見れば、やはり大きい。

作られたのは、1954年。

日本初のテレビ用の※集約電波塔として建設された。

それから68年がたった今も、名古屋の人にとっては特別な存在だという。

30代女性

「旅行から帰ってきてこの景色を見ると落ち着きます。名古屋に帰ってきたなと」

70代男性

「65年くらい前に、兄と一緒に展望台に上った覚えがあります。すごい鉄骨の建物だと、びっくりした。やっぱり名古屋のシンボル」

※「集約電波塔」:複数の放送局の電波をまとめて発信する電波塔。

手がけたのは「塔博士」

なぜ、名古屋テレビ塔が重要文化財に?

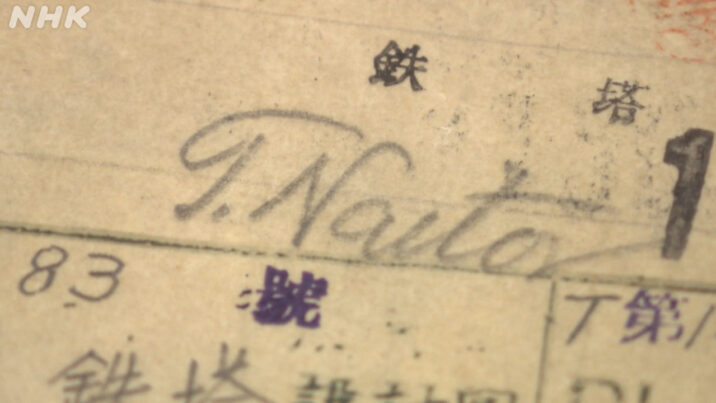

テレビ塔を管理する会社を訪ねると、誕生の歴史を物語る貴重な資料を見せてくれた。

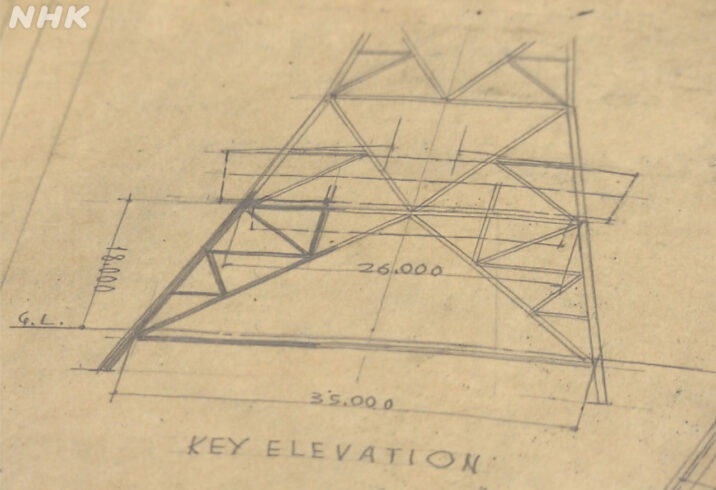

建設時に書かれた塔の設計図だ。

鉄骨の長さや断面図、接合部分などが、ポスター用紙ほどの大きさの紙、90枚以上にわたって、手書きで詳細に記されている。

4年前、塔のリニューアルに向けて事務所を整理していたところ、偶然見つかったという。

名古屋テレビ塔 若山宏 常務取締役

「書棚の中に埋もれていた。こんなものがあることも知らなかったので、正直驚いた」

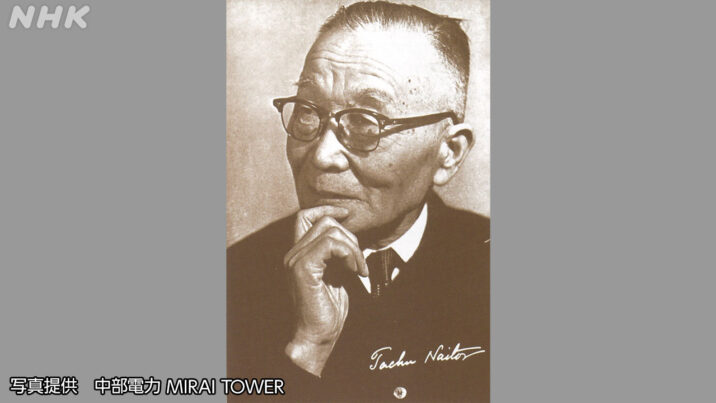

その設計図の隅に記されている「T.Naito」の文字。

名古屋テレビ塔の設計者、生みの親の直筆のサインだ。

内藤多仲。鉄塔づくりに生涯を捧げた建築家だ。

明治19年=1886年に山梨県に生まれ、東京帝国大学を卒業。

早稲田大学の教授を務めつつ、戦前から鉄塔の建築に携わった。

生涯をかけて日本各地のテレビ塔を設計したことから「塔博士」とも呼ばれている。

東京タワー、さっぽろテレビ塔、通天閣。いずれも内藤が設計したものだ。

時代が求めたテレビ塔の建設

戦後、時代はラジオからテレビへ。

日本が成長の歩みを始める中、1953年にはテレビの本放送が開始。

遠くまで確実に電波を届ける大きなテレビ塔が求められ、各地で建設が計画された。

その"最初のテレビ塔"が建てられることになった街が名古屋だった。

戦時中、名古屋は激しい空襲で焼け野原となり、市民の誇りだった名古屋城も失った。

その中心部にそびえることとなるテレビ塔の建設は、人々にとって大きな意味を持っていた。

計画されたのは、当時では類を見ない180メートルの高さ。

そして台風の暴風にも耐えられる強固な構造が求められた。

そこで白羽の矢が立ったのが、戦前から全国各地の60基以上のラジオ塔を設計し、鉄塔建築の権威として知られていた内藤だった。

内藤に詳しい専門家に話を聞くと、当時すでに還暦を過ぎていた内藤にとっても初めてのテレビ塔の建設で、大きな挑戦だったという。

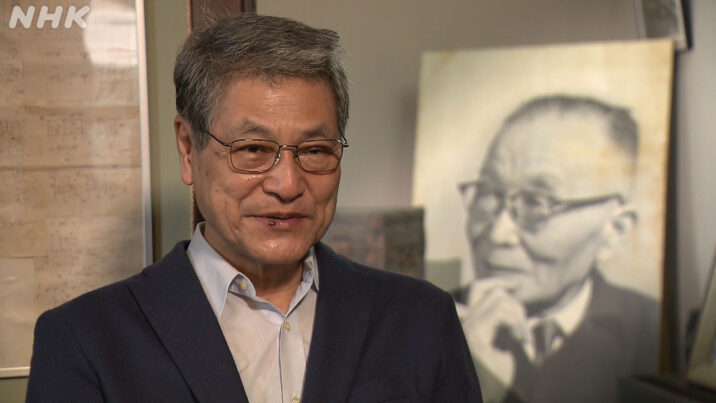

早稲田大学 山田眞 名誉教授

「塔は、高くなればなるほど上空で強い風を受けるので、それにも負けない安全な構造が必要になる。経験のないものを作るには相当の勇気がいる。内藤にとっても、ラジオ塔からテレビ塔の時代に移る、時期を画する大きな仕事で、人々の期待を受けて『これはぜひやり遂げたい』という意志があったと思う」

テレビ塔の原点は"壊れなかったトランク"

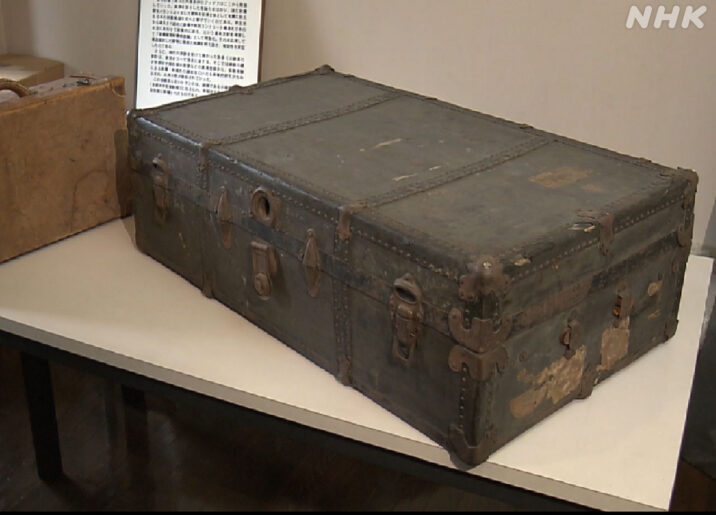

内藤のテレビ塔づくりの原点といえるものが、今は記念館となっている東京・新宿区の内藤の自宅に残されていた。

30代の内藤が留学先のアメリカで購入したトランクだ。

帰路の船旅で激しい揺れに見舞われたにも関わらず、このトランクが壊れなかったことから、内藤はある気づきを得た。

トランクの内部に間仕切りがあったことで、箱のゆがみが抑えられたのではないか。

内藤はここから、建物の内部にも"間仕切り"にあたる「耐震壁」を組み入れることで、激しい揺れにも耐えられる構造を生み出した。

実際に、内藤が「耐震壁」を取り入れた日本興業銀行の本店は、関東大震災の揺れでも崩れなかった。

名古屋テレビ塔の設計で、内藤は「耐震壁」の考えを応用した。

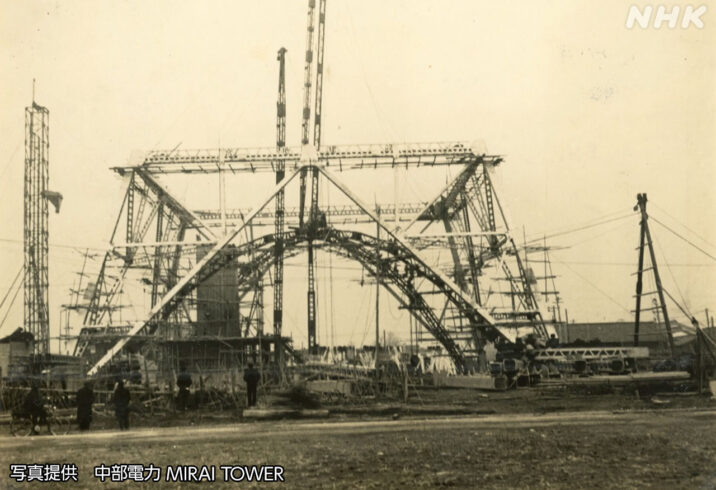

建物に設ける耐震壁では、鉄骨を三角形状に組んだ、ゆがみに強い「トラス構造」が用いられることが多い。

内藤はこの三角形の「トラス構造」で塔全体を組み上げることで、強風にも負けない強固な設計を実現できると考えたのだ。

成し遂げた「塔博士」 東京タワーへの礎

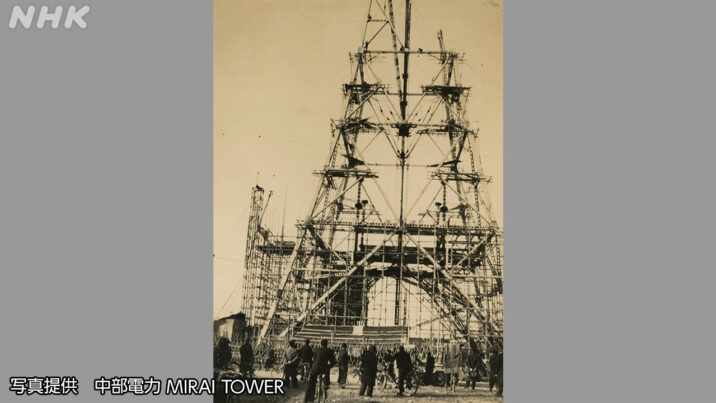

建設が始まると、現場では職人たちが鉄骨に鋲(びょう)を打ち込む音が響き渡り、人々は日に日に高く伸びていく塔の姿を見守った。

1954年6月、名古屋テレビ塔が完成。

街の中心にそびえ立つその姿は、名古屋の復興のシンボルとなった。

完成から5年後の1959年。

台風としては最悪の被害を出した伊勢湾台風が東海地方を襲った。

しかし、名古屋テレビ塔はその暴風にも耐えて、被災した人々に電波を届け続けた。

名古屋テレビ塔でその仕事を成し遂げた内藤は、通天閣、別府タワー、さっぽろテレビ塔など、各地のタワーを立て続けに生み出していく。

そして、名古屋テレビ塔の完成の4年後、自身の仕事の集大成として東京タワーを完成させた。

早稲田大学 山田眞 名誉教授

「内藤は、ずっと積み重ねてきた経験と知識をテレビ塔の建設に投入した。内藤のタワーづくりは最終的に一番大きな東京タワーへとつながっていくが、実は、東京タワーの第一展望台から上は名古屋テレビ塔とほぼ同じ形だ。名古屋テレビ塔がスタートだった」

2011年。

テレビのアナログ放送終了によって、名古屋テレビ塔は電波塔としての役割を終えた。

9年後の2020年にホテルやレストランを備えた観光施設としてリニューアルオープンしたが、外観は当時の姿を保っている。

「塔博士」が作りあげた最初のテレビ塔は今も、日本のタワー建築の礎となった歴史を伝えている。