科学と文化のいまがわかる

文化

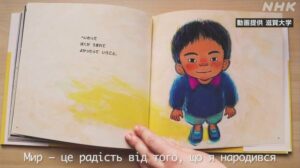

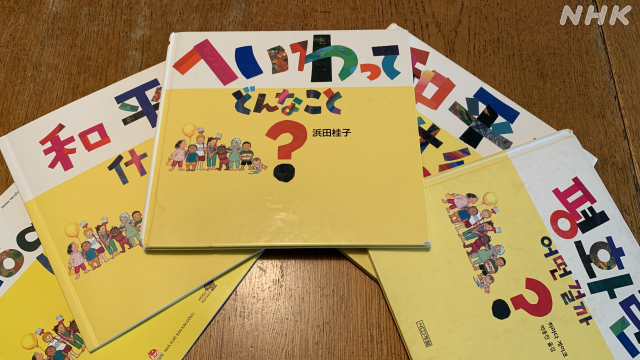

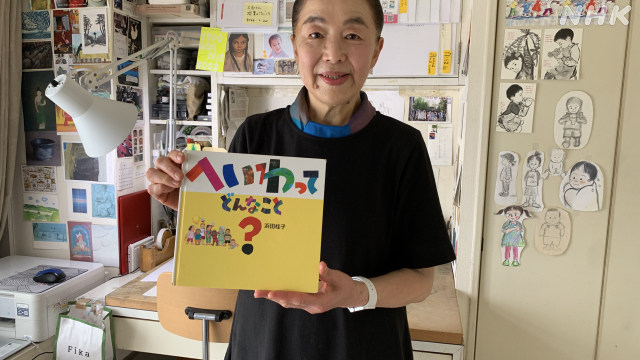

「へいわって どんなこと?」

2022.05.06

「へいわって どんなこと?」

2011年に出版された絵本のタイトルだ。

折しも今、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続く。

ひとたび戦争が起きれば日常は一変してしまうという事実を、私たちは、いやおうなく突きつけられている。

日本では当たり前のように享受されている「平和」の大切さ。

絵本の作者のことばから、改めて、その意味を考えてみたい。

「子どもたちと一緒に考える絵本を」

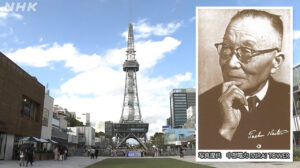

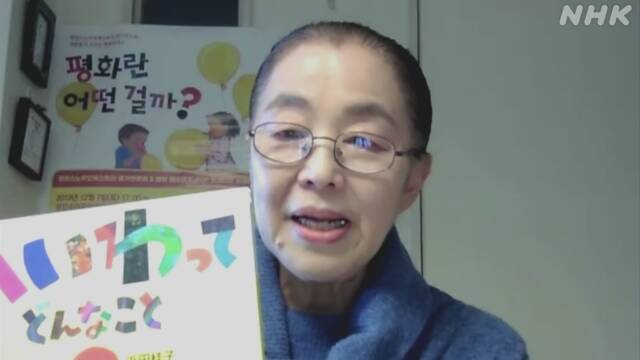

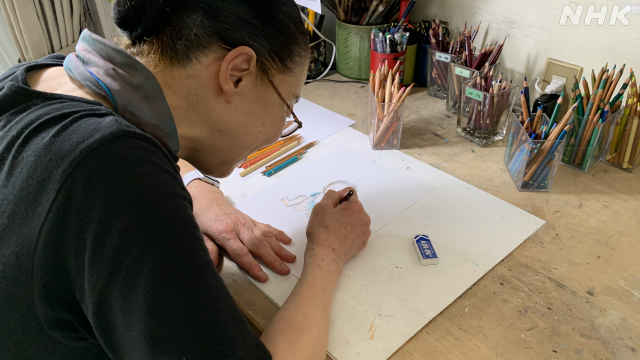

「へいわって どんなこと?」の作者、浜田桂子さん(74)。

作品に盛り込んだのは、何気ない日常の大切さだ。

「おなかが すいたら だれでも ごはんがたべられる」

「いやなことは いやだって、ひとりでも いけんが いえる」

「あさまで ぐっすり ねむれる」

制作にあたって浜田さんは、次のようなことを意識したという。

(浜田桂子さん)

「私は、これまでの『平和絵本』というものに少し違和感を持っていました。

悲惨な戦争体験を伝え、こういうことが起きたら困るから、平和を大切にしようというアプローチをしている作品が多かったと思います。

それも大切なんですが、私は『平和っていったい何なのだろう』ということをしっかりと考えたかった。

だから、日々の暮らしを通じて、『こういうことが本当の平和の姿ではないか』と、子どもたちと一緒に考える絵本を作りたいと思ったんです。

子どもの心をトントンってノックするような、そんな感じで」

作品は、日中韓の絵本作家が平和をテーマとした絵本を作るプロジェクトの中で生み出された。

出版から11年。

累計発行部数は13万部を超え、中国語や韓国語それにベトナム語にも翻訳されている。

2つの国の子どもたちに届けたい

この作品を、戦争が続くロシアやウクライナの子どもたちに届けようという取り組みが始まった。

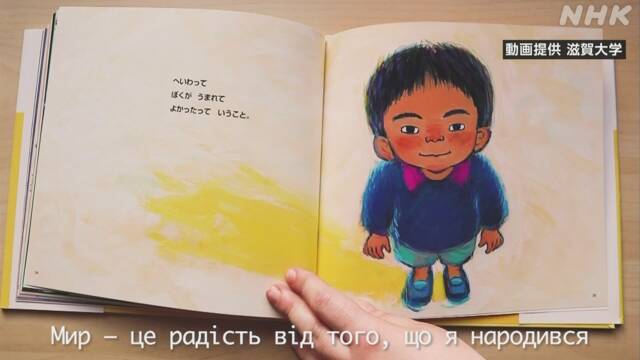

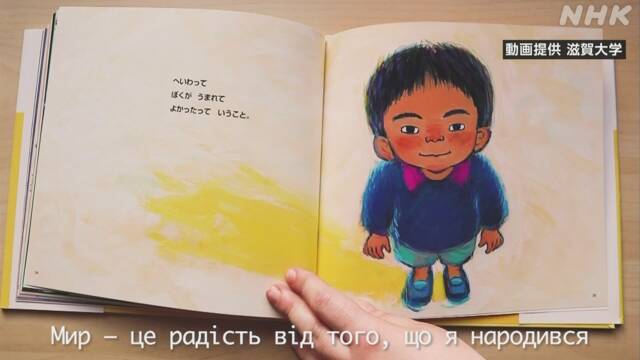

滋賀大学の近兼敏客員教授が、ロシア語、ウクライナ語に翻訳し、読み聞かせ動画として配信することを決めたのだ。

ウクライナで日本語を学んでいる3人の学生に協力を呼びかけたところ、日本の学生と一緒に翻訳作業を進めてくれることになった。

そして5月3日、読み聞かせ動画の配信が始まった。

ロシア語での配信も、近く始まる予定だ。

絵本の最後には、次のような場面が描かれている。

「へいわって ぼくが うまれて よかったって いうこと」

「きみが うまれて よかったって いうこと」

「そしてね、きみと ぼくは ともだちに なれるって いうこと」

2つの国の子どもたちが、将来、憎しみあうことがないように。

ウクライナの学生とオンラインでことばを交わした浜田さんは、そのように願っている。

(浜田さん)

「ウクライナの学生が『へいわって どんなこと?』について、『子どもたちに希望を与えることができる、とても大切な本だ』っていうことを言ってくれて、私は胸がいっぱいになりました。

今すぐにロシアとウクライナの子どもが仲よくなれるかと言えば、それは難しいかもしれません。

しかし、『時間がたって、やがて友達になれたらいい』ということは、現地の学生たちも話していました。

早く『きみとぼくはともだちになれる』という、絵本の場面のようになってほしいと思います」

「平和って、もろいもの」

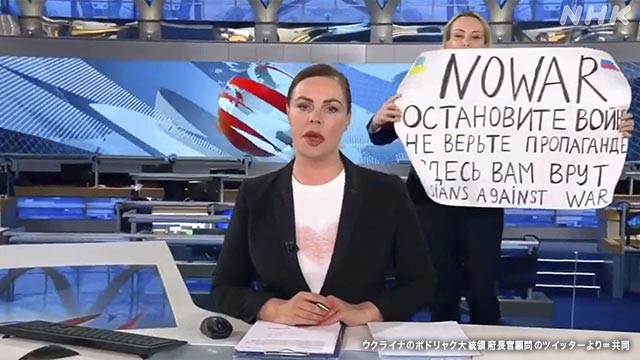

戦争に伴ってロシア国内では、情報統制が強化されている。

その様子を伝え聞き、浜田さんは、戦時中の日本での出来事と重なったという。

(浜田さん)

「国営メディアのニュース番組で、キャスターの後ろに『NO WAR』というメッセージを掲げた人がいましたが、ロシアでは今、戦争反対を言えないような状況だといいます。

あのような光景を見て、ハッとしました。

私は戦後の生まれですけれども、かつて日本が戦争をしていたときの話とぴったり同じなんですね。

異論を許さない、違う意見を許さない、排除される。

戦争が始まるときっていうのは、今のロシアの状況と同じなんだな。

単に武力攻撃が始まるだけではなくて、国内で人権が奪われていくんだなと」

戦争を知る世代が少なくなり、「平和」が当たり前になっている今の日本。

過去の歴史から学ぶ必要があると、浜田さんは訴える。

(浜田さん)

「かつて日本が戦争をしていたとき、表現の自由はなくなり、報道も出版も規制されました。

戦争に協力する絵本を作らなければ、画家には絵の具さえ配られませんでした。

絵本や紙芝居が戦争協力に利用されて、どれだけの軍国少年・少女を育てることにつながったか、絵本作家として、私は忘れてはいけないと思っています。

今の若い人にも、かつては好きなことをできず、自由におしゃれもできない時代があったということを、いつも心にとめておいてほしい。

平和って、もろいものなんです。

永久に続くことではないし、向こうからやって来てくれるものでもない。

いつも、『今の状況は、本当に平和って言えるんだろうか』っていうことを鋭く見つめていく。

みんなが自由に意見を言えているか、差別がないかっていうようなことも日々の中で見つめていくということが大切だと思います」

「絵本は平和を作れる」

ロシアとウクライナの戦争をきっかけに、各地の書店や図書館には、平和と戦争をテーマとした絵本や書籍を集めたコーナーが設置された。

子どもたちと一緒に平和を考える動きが広がりつつあると浜田さんは感じている。

(浜田さん)

「子どもって絵本が大好きなんですね。

絵本を広げただけで、子どもたちには笑顔が広がります。

そして、子どもの周りにいる大人たちも笑顔になる。

絵本は、共感を広げることができるもの。

そして共感は、人間的な豊かな創造力に翼を与え、他者のいろんな思いに自分の心を重ねることができるようにしてくれるものです。

子どもから生まれた笑顔が、どんどん広がっていく。

私はそういう場面を何度も体験してきました。

本当に絵本って平和を作れるんじゃないかと、私は信じているんです」

「平和」とは何か。

きっと、その答えは1つではないのだろう。

大切なことは、その問いかけを繰り返し、「平和」が揺らいでいないか、常に確認することではないだろうか。

「きみとぼくはともだちになれる」

浜田さんが絵本の最後につづったことばの意味を、私はもう一度、かみしめた。

NEWS UPこの素朴な風景は今 ウクライナ抑留画が伝えること

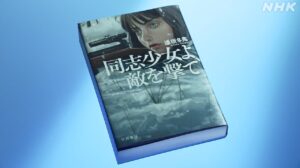

NEWS UP本屋大賞受賞作で描かれる“戦争の実像”とは

NEWS UP“その国”の芸術とどう向き合うか ロシア文学者・亀山郁夫さんに聞く

ご意見・情報 をお寄せください