科学と文化のいまがわかる

デジタル

データは北へ “理想郷”を追い求める大物たち

2022.05.02

オンライン会議から通信販売、SNSと、生活のあらゆる場面でやりとりされるデータ。

「21世紀の石油」とも言われるデータを、どこでどのように安全に保管するかが、世界的な課題となっている。

そうしたなか、北の大地・北海道がグローバルなデータの拠点になりうるとして、関係者の注目を集めている。

「データは北に向かう」

目指すのは「データの理想郷」。デジタル産業が道内に集積し、世界をリードするエンジニアやビジネスマンが行き交う未来だ。

(札幌放送局記者 黒瀬総一郎)

北の大地に熱い視線

ことし1月、北海道大学で開かれたイベント。50人ほどの参加者の顔ぶれを見て、私は驚いた。

日本のインターネットの父とも呼ばれる、慶應大学の村井純教授。

日本のネットビジネスを開拓してきた、藤原洋さん。

そして、最先端のネット技術を研究する第一人者、東京大学の江崎浩教授。

「なぜ北海道にインターネット界の大物たちが集結?」

イベントを開いた「北海道ニュートピアデータセンター研究会」の代表、北海道大学の山本強名誉教授は「道を『データセンター』の理想郷にしたいからだ」と熱く語った。

「21世紀の石油」が抱える課題

なぜ大物たちは、北海道に熱い視線を送るのか?

その大物たちに聞くと、新たなデジタルインフラを整備する場として、北海道がアジアの中で最も適している土地の1つだからだと明かした。

メールやネットをはじめ、オンライン会議や動画サービスなど、現代社会は大量のデータを日常的にやりとりする。

その量はコロナ禍に入って倍増し、総務省は、2021年から2031年までに30倍以上になると試算している。

そうしたなか、データを保管するデータセンターをどこに設置するかが、世界的な課題となっている。海外に設置すると、その国の政府などがデータにアクセスしてくるおそれもあるからだ。

このため日本の政府や企業の重要機密は日本に置くべきだという、いわゆる「経済安全保障」の考え方が重要になっているという。

現在、日本のデータセンターの6割は首都圏にある。しかしデータが爆発的に増え続ければ、立地には限界が出てくる。そして災害の多い日本では、1か所にデータを集中して置くことは大きなリスクになる。

そこで注目されているのが、北海道だというのである。

冷涼な北海道は魅力

さらに北海道の「冷涼な気候」が、データセンターの設置場所として有利だという。

データセンターでは、データを処理したり記録したりする装置を動かすのに大量の電力を消費する。

科学技術振興機構の三枝邦夫上席研究員によると、楽観的な予測でも、世界のデータセンターの消費電力は2050年に2018年の16倍あまりに膨れ上がるという。地球温暖化対策が強く求められるなか、消費電力の削減は待ったなしの状況だ。

北海道では、どれほど消費電力が減らせるのか。

2011年に、北海道・石狩市に国内最大級のデータセンターを設置した、さくらインターネット。

「首都圏に比べて3~4割は消費電力を減らせている」

(さくらインターネット 前田章博 取締役)

近未来的な建物の中に大量のサーバーが整然と並ぶ。行政や医療、大手通販サイトなど重要なシステムやサービスに関わるデータを保管・処理しているという。

天井や壁からは、冷却用の空気が流れ込んでいた。サーバーを安定して動かすため、室内を24度に保つ必要があるという。

本州だと、データセンターを正常に動かすためには、冷房で冷却し続けなければならない。しかし北海道の場合、大半を外気でまかなえるため、冷房にかかる電力を節約できるという。

前田さんたちは、その外気の取り込み方にも改良を重ねていた。

10年前の初期の装置では、直接外気を取り込んだため、湿度管理が必要になり、除湿や加湿に電力を消費してしまった。

ところが最新の装置では、冷媒を使って間接的に冷やし、外気と冷房のハイブリッド運転も可能にした。

その結果、外気の活用が、年間7割から9割に増え、効率が上がったという。

“脱炭素化”が加速

さらに前田さんは、消費電力そのものを再生可能エネルギーに切り替えることで、極限まで二酸化炭素の排出量を削減できると話す。

ことし6月には、電力会社が提供する「二酸化炭素の排出量が実質的にゼロ」とされる電力で、すべての電力をまかなう計画だという。

石狩のデータセンターは、北海道内の電力を最大で1%を消費するほどの容量を持つ、巨大な施設だ。

「企業活動の脱炭素化が強く求められるなか、データセンターの運営会社も、その顧客側も、どんな電力を使っているかが、問われるようになっている」

(さくらインターネット 前田章博取締役)

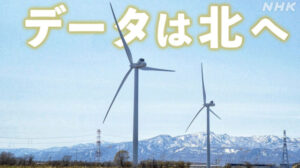

北海道は再エネを生かせる

北海道は、太陽光や風力といった再生可能エネルギーの先進地でもある。

今後、再生可能エネルギーがさらに増えれば、北海道にデータセンターをつくって、データを本州とやりとりする方が、首都圏につくるよりもコストが安くなる可能性がある。

石狩市では、こうした強みを生かそうと、市が電力会社などと協力して、すべての電力を再生可能エネルギーで供給するエリアを整備し、誘致に取り組む予定だ。

石狩市企業連携推進課の堂屋敷誠課長は「エネルギーの地産地消を実現し、冷涼な気候に加えて、再エネも活用出来る点をアピールしていきたい」と話す。

地球温暖化で北海道がデータの重要拠点に?

実は北海道には、注目される理由がさらにある。

ヨーロッパやアメリカとアジアを結ぶ最短の通信のルートとして、北海道に白羽の矢が立てられているのだ。

世界とのデータのやりとりを可能にする光海底ケーブル。光ファイバーの線を束ねたケーブルを海底にはわせるもので、技術の進歩で1秒間にDVD4000枚もの膨大なデータを流せるまでになっている。

その光海底ケーブルのハブ=拠点を北海道に新たにつくり、日本と世界をつなごうという構想があるのだ。

新たな構想では、本州と北海道とを結んでいる光海底ケーブルのルートを強化。

北海道から、北米やヨーロッパを結ぶことで、日本と北米やヨーロッパを最短で結ぶ「北極海ルート」をつくろうとしている。

構想が現実味を帯びる背景には、地球温暖化がある。北極海では海を覆う氷が減っている。国立極地研究所によると海氷の年間最小面積は、この40年で半分ほどになっていて、かつては航行できなかった海域に船舶が入れるようになっている。

船舶の航行が可能になると、光海底ケーブルをこれまで敷けなかった「北極海ルート」に敷ける可能性がある。実際、ことし2月、フィンランドやアメリカの企業は、日本の通信企業と、北極海ルートの構想に向けて覚え書きを交わしている。

その距離は、1万4000キロ。

フィンランドやアイルランドからグリーンランド沖を通って、カナダに至り、さらにカムチャッカ半島沖を通過して日本の北海道や首都圏にたどり着くルートだ。

1000分の70秒の差を求めて

その新たなルートは、日本と世界のあいだの「遅延」を減らすと期待されている。

「遅延」とは、データを相手とやりとりするまでにかかる時間で、短ければ短いほどいい。

現在の日本とヨーロッパを最短で結ぶルートは、石狩市からロシア・サハリンをつなぎ、シベリア鉄道沿いに敷いたケーブルでヨーロッパに至る。

このルートづくりに携わったNTTリミテッドの佐藤吉雄さんによると、2008年にこのルートが出来るまで、ヨーロッパへは、

▼太平洋からアメリカ経由で大西洋を渡るルートか、

▼シンガポールからインド洋を経るルートの2つしかなかったという。

3つ目のルートが出来たことで、日本とヨーロッパの間の通信は1000分の160秒で結ばれ、それまでの太平洋・大西洋ルートより1000分の70秒、インド洋ルートより1000分の110秒速くなった。

その差は、人間が認識できないほどのわずかなものだ。しかし金融業界ではこの差が大きな利益に関わるという。

「通信会社は、できる限り速いルートを作り、万が一切れても、ほかのルートで通信を確保する使命がある。その意味でも北海道をハブとした新たなルートは大きな可能性がある」

(NTTリミテッド 佐藤吉雄さん)

北海道の将来像は?

北海道にデータセンターが集まり、光海底ケーブルを通じて、データが国内外と行き交う未来。

東京大学の江崎浩教授は「アジアのデータが行き交うグローバルな拠点に北海道がなりうる」と意気込む。

北海道が、アジアのビジネス拠点のシンガポールや香港、それに東京を、欧米と最短でつなぐデータの中継地になりうるというのだ。

そして北海道は、単にデータの「通過地点」になるわけではない。

アジアと欧米の間で、あらゆるデータを通信するのでは、時間もコストもかかる。

データの中でも多くの人がアクセスするデータ、例えば、人気の動画コンテンツなどは北海道のデータセンターに置いて、アジアからアクセスしてもらえばよい。そして必要なデータだけを欧米とやりとりすれば効率的だ。

江崎教授は「北海道でデータを一呼吸させることが大切だ」と話す。

アジアのデータを中継し、さらに北海道で保管・処理する。思い描くのは、中継貿易で栄えた中東・ドバイのような位置づけだ。

中継地になることができれば、より速い通信速度を求めるゲーム産業や国際的な金融機関が進出してくる可能性がある。

さらに、データ間近で扱える環境は、エンジニアにとっても魅力的だ。アメリカのシリコンバレーのように、新たなサービスやテクノロジーの発信源になるかもしれない。

そして、北海道の大自然や美食も、優秀なエンジニアやビジネスマンを呼び寄せる魅力になるという。

北海道は実は、ITでの新たな産業の創成を目指した過去がある。

札幌市で40年ほど前、北海道大学出身の技術者が中心となり、数多くのITベンチャーが起業した。シリコンバレーにちなんで「サッポロバレー」とも呼ばれ、行政も積極的に支援した。

札幌市のIT産業振興に長年携わってきた町田隆敏副市長は、「行政が連携して産業を支援し、世界をリードするITサービスの拠点を目指したい」と意気込む。

日本だけでなく、世界のデータの新たなハブとして注目を集める北海道。「データの理想郷」に向けた動きは、今後、どのような変化を北海道にもたらすのか。引き続き追っていきたい。