科学と文化のいまがわかる

文化

本屋大賞受賞作で描かれる“戦争の実像”とは

2022.04.06

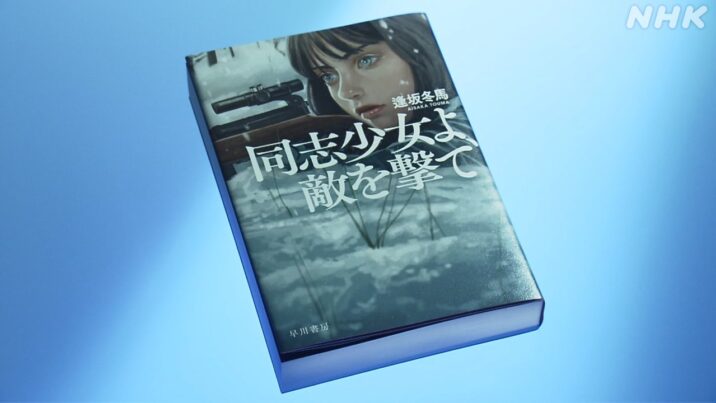

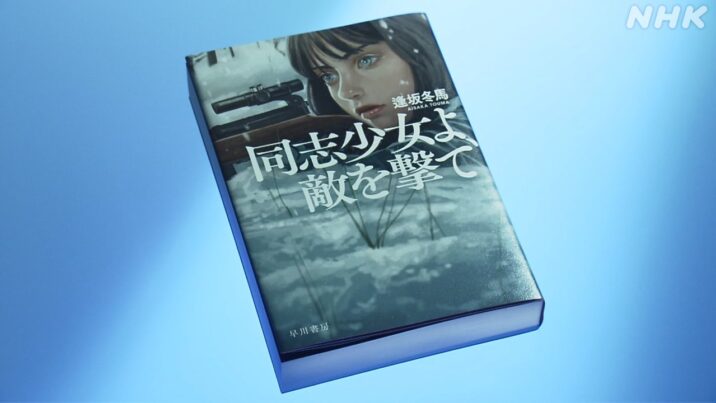

全国の書店員が選ぶことしの本屋大賞に、逢坂冬馬さんの「同志少女よ、敵を撃て」が選ばれた。

去年8月にアガサ・クリスティー賞を受賞し、デビュー作ながら直木賞の候補に選ばれたことでも話題となった。

さらに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続く情勢を受け、注目度がますます高まっている。

しかし、こうした状況について逢坂さんは複雑な心境を明かした。

「あまりにもタイムリーになりすぎたことが本当につらい」

作品で描かれる、“戦争の実像”とは?

これまでにない戦争小説

本屋大賞に選ばれた「同志少女よ、敵を撃て」は、第2次世界大戦中の旧ソビエトとドイツによる「独ソ戦」が舞台だ。

重厚なテーマで、500ページ近いボリュームであるにもかかわらず、発売直後から好調な売り上げを見せ、累計発行部数は37万部を突破した。

(TSUTAYA BOOKSTORE 下北沢 佐藤佑 店長)

「発売されてから継続して売れていて、今も在庫が少ない状態です。デビュー作とは思えない完成度の高さで、多くの本を読んできた書店員からの評価も高い作品です」

特筆すべきは、女性からの支持だ。

3月に都内で開かれた作品の読書イベントでも、参加者の大半が女性で、若い読者も目立った。

(参加した女性読者)

「登場する女性たちにすごく共感でき、それを書いたのが男性だということにも驚かされる」

「戦時下での女性の絶望という、これまで見過ごされてきたテーマを描いてくれた」

受賞は「予想外」

本屋大賞の受賞を受け、著者の逢坂冬馬さんに作品に込めた思いを聞いた。

(逢坂冬馬さん)

「独ソ戦のソ連側の女性スナイパーというのはやったことがない素材だし、たぶん地味なものとして受け止められるんじゃないかというような思いがあったので、今回の受賞は予想外でした」

逢坂さんは、会社勤めをしながら小説を書き続けてきた。

日中は会社で仕事。

昼はホットドッグを食べ、退社後は牛丼チェーン店で夕食。

帰宅して風呂に入ったあと夜の2~3時間を執筆にあてる。

このような生活を継続すること10年あまり。その積み重ねが今回のデビュー作につながった。

「俺がやらなきゃ誰がやる」

受賞作の「同志少女よ、敵を撃て」は、独ソ戦のさなか、ドイツ軍の襲撃で母親と故郷を奪われた少女が狙撃兵となり、復しゅうを果たすため、女性だけの狙撃隊の一員として過酷な戦場を生き抜く姿を描いた物語だ。

性別や出身、軍における立場の違いなどによる差別が常につきまとう登場人物たちの悩みや苦しみを巧みに表現し、リアリティーのある戦場シーンを交えながら、女性たちが命の危険と隣あわせの戦場で戦い抜く姿を丁寧に描いている。

独ソ戦の女性狙撃兵を描く物語というのは、逢坂さんが長年温めてきたアイデアだったという。

(逢坂さん)

「歴史上類を見ない、突出した存在でありながら語られなかった存在で、少なくとも日本の小説の中ではソ連側の女性兵士を素材にした作品はなかった。語られざる人たちを語ることに小説の意義があると思っていたんです」

転機となったのは2015年にノーベル文学賞を受賞した、ベラルーシのスベトラーナ・アレクシェービッチさんの『戦争は女の顔をしていない』との出会いだった。

500人以上の元女性兵士たちの証言を読み、女性から見た戦争を小説として描くという考えが固まったという。

(逢坂さん)

「読んだ時に言葉で戦争体験というものを読み取ることができた。そういう体験は初めてで、こういう女性の目から見た戦争というものだったら書けるかもしれないと思ったんです。これは自分がやるべきだし、やらないとひょっとしたらほかの人がやってしまうかもしれないという思いがあって、『俺がやらなきゃ誰がやる』という気持ちと、『俺がやらなきゃ誰かやる』という気持ち、そのはざまで書いたという感じですね」

なぜ女性が銃を持って戦場へと出向き、何のために戦っていたのか。

そんな女性兵士の視点にこだわったからこそ、これまでにない戦争小説ができあがった。

(逢坂さん)

「男性兵士からもどことなく阻害され、戦後にも疎外された存在だった女性兵士から見た戦争の苦痛を踏まえ、主人公は何のために戦う存在かということを考えたら、ものすごくジェンダーに対する考え方が前面に出た小説に仕上がった。それがこの小説の特徴ですね」

戦争が嫌い、だから書く

作品を執筆する根底にあったのは、戦争に対する強い嫌悪だった。

(逢坂さん)

「この世のありとあらゆる事象の中で何が嫌いかというと戦争が嫌いなんです。だからこそ書く意味があるというふうに思っていて。嫌いだから全く書かないというやり方もあるけれど、戦争のどういうところが嫌いかを伝えるために、戦争の悲惨さや異常性を書くという方向に進むことにしたんです」

作品の冒頭、主人公は「お前は戦うのか、死ぬのか」と突きつけられる。

戦時下で兵士たちが直面するこの選択肢こそ、作品の重要なテーマだと逢坂さんは言う。

(逢坂さん)

「この二者択一自体が大きな欺まんをはらんでいて、その二者択一の中から選び取る答えに実はメリットがないというのが、この小説のテーマです。作品の中でも、二者択一じゃないものを選んだ人が実は最後に出てくるんです。それが何なのかということが、自分なりの回答なので、ぜひ読んでみてほしい」

ごく普通の女の子だった主人公が二者択一の選択肢に迫られて以降、価値観や倫理観といった自身の内面が無自覚に変化していくさまが作品の中で描写されている。

(逢坂さん)

「登場人物の中に決して完成された兵士なんていないんです。まともな倫理観とまっとうな価値観を持っているような子でも、戦場というものに適合した時、気がつくと自分が撃った敵兵の数を数値として競い合うようになっている。内面が変化して、以前の自分ではいられなくなってしまうということ、それはひょっとしたら死とはまた別の恐怖ではなかったか。そういうことを訴えたかった」

祖父の戦争体験

作品を作る上で「大きな影響があった」と振り返るのが、祖父から聞いた戦争体験だ。

(逢坂さん)

「体験したことをいろいろ話してもらって、すごく分かったのが、おそらく戦争に行く前と戦争から帰ってきたあとで、祖父にとってのものの見方とか、人間としての価値観の在り方みたいなのが変わってしまった。そういったところが言葉の端々に聞こえたんですね」

戦争に行く前は小説家を志していた祖父が、戦争が終わったあと、その意欲自体がなくなってしまったという話を聞き、戦争が一人ひとりの人生に与える影響の大きさを実感したという。

戦争で生き残った人の人生は、戦争が終わった後も続く。

戦時中とは違うつらさや苦しみと向き合わなければならない。

作品の中でも、登場人物たちの戦後の生き様についてが語られている。

(逢坂さん)

「戦争に行く前と行ったあとで人間の在り方が変わり、そして人間の在り方が変わった戦後にも人生があるということは、この小説を書く上で非常に意識したところでした。亡くなっていった人にも、生きて帰ってきた人にも、必ずその人にとっての戦争というものがあった。教科書的な史実や数字的なものでははかれない、個人にとっての戦争というものが必ずあるはずだ。そこに肉薄していくことにこの小説の意義があると思ったんです」

多くの読者に届けるために

戦争を嫌い、それがもたらす悲惨な状況を小説として表現するにあたり、逢坂さんがこだわったのは、できるだけ多くの人に読んでもらう作品にすることだったという。

(逢坂さん)

「戦争を扱う小説は怖いから苦手という人や、独ソ戦を知らない若者、戦争ものを読みたいと思っている女性の方、そういう人たちにも幅広く読んでもらいたかった。いつも戦争小説を買っている人たちだけが読む作品だと、なんか閉塞した感じになっちゃうと思ったんです。だから普通の戦争ものとはアプローチを変えて、キャラクターはちょっとやりすぎかなというほどポップで明るく、分かりやすくする。文章はすごく平易にする。この手法は当然賛否両論あるべきであって、でも多くの人に読まれるんだったらこっちを選ぶべきだと確信があった」

その狙い通り、性別や年齢を問わず多くの読者がこの作品を手に取り、逢坂さんのもとにも読者からの声が寄せられているという。

読者からの反響の大きさについて尋ねると、逢坂さんは笑顔を見せた。

「読んでよかったと言ってくれる人がいるというのがすごくうれしい」

「タイムリーになりすぎたことは本当につらい」

そして、今、この作品は、ある出来事によってさらに注目を集めている。

2月下旬から続く、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻だ。

(逢坂さん)

「侵攻が始まった瞬間からずっと悪夢を見続けているような気持ちです。いったいウクライナの市民や兵士、そしてロシアの兵士がどれだけ死んでいくんだろうということを考えてものすごく暗たんたる気持ちになりました。始まる前に終わらせないといけなかったのに戦争が始まってしまったというのは、人間が敗北したということなんです。それは今後も、どういう戦争でも変わらないと思います」

侵攻が始まって以降、作品の注目度が高まっていることについて、逢坂さんは複雑な心境を明かした。

(逢坂さん)

「ウクライナで起こっていることとと重ね合わせて作品を読まれることはしょうがないと思いますが、今恐れているのは誤った読み取り方をされることです。この作品は防衛するために武器を取って勇ましく戦えと言っているようなものに読めなくもない。そうじゃないんだということは、読んでいただければ分かると思うんですけど、あまりにもタイムリーになりすぎたことが本当につらい」

作品の中で、戦争に巻き込まれる登場人物たちの人生を丁寧に描いた逢坂さんは、戦争で犠牲となった人たちの一人1人の人生に思いをはせてほしいと願っている。

(逢坂さん)

「突如として自分たちの町が廃虚になっていき、周りの人たちが死んでいくことになったウクライナの市民や兵士。そして直前までウクライナに行くことを知らず、突然の戦いで命を落としたロシア兵。国どうしの争いの背景で死んでいく人たちのことを考えたい。侵攻が終わったあとも、大切な人の帰りをずっと待ち望む人たちが出てくるはずで、そうした人たちの悲しみに思いをはせる1つのきっかけに自分の小説がなってくれたら、自分がやったことは無駄じゃなかったと思うことができます」

戦争を書く小説家として

デビュー作で、長年の思いを結実させた逢坂さん。気になる次回作については、全く別のテーマを考えているという。

(逢坂さん)

「ほぼ完成している短編があって、それは2084年を舞台にしたSFアンソロジーとして出す予定です。その次もちょっと意外な作品になると思います。今回のような大作ばかりだと書いてる方も疲れてしまうし、読んでる方からそういうイメージができてしまうのはあまり幸運なことではないと思うんです。ただ今後も形やテーマを変えて戦争というものを継続して書いていくことになるとは思います。いろんな戦争に注目したけど、そこにはその戦争にしかなかった固有性と、今につながる普遍性というものを必ず見いだせる。そこを書いていくことが戦争を書く小説家としての自分の信念でもあると考えています」

戦争というテーマに向き合い、小説として書き続ける決意を持つ逢坂さん。

今回のインタビューで印象に残ったのは、「戦争が始まってしまったというのは、人間が敗北したということだ」という言葉だ。

それでも人間は、たとえ敗北したとしても、戦争と向き合い、人生を続けていくことでしか、歴史は前には進まない。

作品で描かれる「戦争の姿」、そして、遠くウクライナの地で引き起こされている現実に目を背けることなく、考えていきたい。