科学と文化のいまがわかる

医療

新型コロナ研究 新たなスタイルで成果連発

2022.04.28

新型コロナウイルスが出てきたことにより世界中で始まった研究競争。

日本でも数々の研究が進められてきました。が、その成果は日本の潜在的な研究能力から考えると、少し物足りないという声も聞かれます。

そんな中、1年あまり前に新星のごとく現れ、新型コロナウイルスの研究で世界最高峰の学術誌に次々と論文が掲載されている日本の研究者集団があります。

その名は「G2PーJapan」

過酷な研究競争の中で頭角を現すことができた、その秘けつはいったいなんだったのでしょうか?

突如現れた、新たな研究者集団

「G2P-Japan」が活動を開始したのは2021年1月のことでした。

中心となった東京大学医科学研究所の佐藤佳教授(立ち上げ当時は准教授)は当時38歳。ほかのメンバーも30代から40代のいわゆる新進気鋭たちです。

ちなみに現在は20から30人ほどが参加しています。

国立の研究所や大学の研究機関による大プロジェクトというわけでは決してありませんが、それでもこの1年あまりの間に成し遂げた業績は鮮烈です。

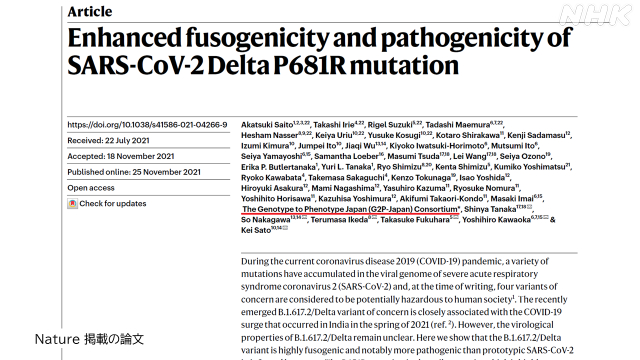

「ネイチャー」に4本、「ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」に1本。2022年4月28日現在、「セル」に掲載予定のものなども含めると論文の数は10本。多くが一流雑誌です。

従来の感覚からすると非常に速いペースです。

「ここまでよくやってきたと思いますが、『これだけやったら、当然成果は出る』とも思います。当初は、本当に成果を挙げることができるのか、半信半疑な気持ちもありましたが、研究をうまく進めるシステムを作ることができたと思います」(佐藤さん)

どうしてこんなことが可能になったのでしょうか。

私が佐藤さんに初めて出会ったのは(当時はコロナ禍によりリモート取材でしたが)、「G2P-Japan」の活動が本格的になり始めた2021年4月のことでした。まるでロックスターのようなスタイリッシュな見た目に度肝を抜かれましたが、それ以上に印象に残ったのは、佐藤さんたちの研究スタイルでした。

疾きこと風の如し

とにかく研究成果が世に出るのが速いのです。

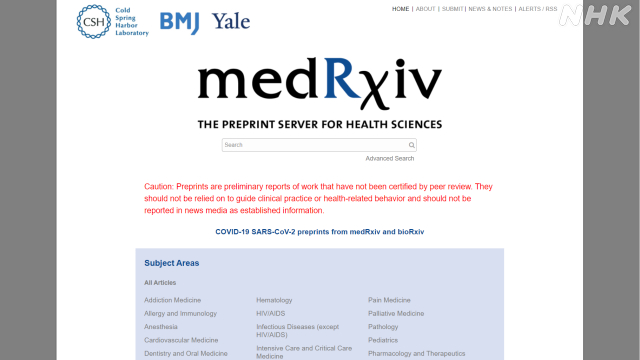

「G2PーJapan」が「主戦場」とも言っても過言ではないほどに活用しているのが、科学雑誌での正式な審査を終える前の論文をインターネットを通じて公開することができる「プレプリントサーバー」と呼ばれるシステムです。

雑誌に投稿し、査読を受け、最終的に受理(アクセプト)されるまでには時間がかかります。プレプリントサーバーは査読中の論文も公開することができ、自分たちの研究成果を迅速に世界に示すことができます。

佐藤さんたちの成果が最初にプレプリントサーバーに掲載されたのは2021年4月。

内容は2021年の11月頃からアメリカ・西海岸で検出が続いていた新型コロナの変異ウイルスが持つ「L452R」という変異の性質についてでした。

この変異があると、日本人などアジア人に多い免疫のタイプで一部効果が弱まることを、人工的にこの変異を持ったウイルスを作り、細胞に感染させる実験で確認したというのです。

この時の変異ウイルスはその後、大きく広がることはありませんでしたが、その前後に登場した変異ウイルスが同じ変異を持っていました。

世界中に感染が広がった「デルタ株」です。

「G2PーJapan」の論文は一躍、脚光を浴びました。

それだけでは終わりません。

その「デルタ株」がまさに世界中で流行した7月、今度はデルタ株が重症化を引き起こしやすくなっているおそれがあることを突き止め、再びプレプリントサーバーに発表しました。

こちらも世界中から注目を集め、論文はその後正式な査読を経て「ネイチャー」に掲載されました。

現在、世界中に広がっているオミクロン株でも「G2PーJapan」は存在感を示しています。

WHO=世界保健機関がオミクロン株を「VOC=懸念される変異株」に指定し、世界中に注意を呼びかけたのは2021年11月26日のことです。南アフリカなどで報告されていましたが、日本ではまだ見つかっていませんでした。

佐藤さんたちは、その1か月後の12月25日に、オミクロン株がそれまでの変異ウイルスよりも重症化しやすくはなっていないということを示す動物実験の結果などを発表しました。

その後も、「BA.2」に関する実験結果など、「G2PーJapan」は次々と新しいデータを発表し、その研究成果は正体の分からない変異ウイルスと戦うための貴重なデータとして、WHOや政府の資料でも引用されるまでになりました。

「今後も変異株が出現する可能性は誰も否定できません。新しいウイルスが出現したときに、それがどのような特性を持っていて、気をつけるべきなのかどうかということを、流行が広がる前に調べて、実験結果を一般に向けてフィードバックすることが重要です。先回りして考えないといけないのです」(佐藤さん)

めざせスピードスター

佐藤さんたちが重視していることの1つが研究のスピードです。

リスクが高そうな変異ウイルスをいち早く察知し、広がる前にリアルタイムでウイルスの性質を調べ上げることを目指しています。

佐藤さんはもともとHIVを研究していました。

新たなウイルスをリアルタイムで研究することの重要性に気がついたのは10年ほど前のある経験がきっかけでした。

それは、偶然、友人に誘われて、札幌市で開かれた「数理生物学」という分野のワークショップに参加したことです。

そこで、現在は京都大学の教授を務める西浦博さんの発表を聞いたのです。

それまで佐藤さんは、ウイルスの研究は一歩一歩着実に解析や実験を進め、謎を解明していくものだと考えていました。というよりそれが常識でした。

西浦さんの発表は、分野が違うとは言え、そんな常識を覆すものでした。

「当時、西浦さんは、まだ香港にいたか、東大に帰ってきたばかりかというころで、発表を聞いて『こんな人がいるのか』とカルチャーショックを受けました。ウイルスがどう広がるのかを数式を使ってリアルタイムに計算し、新しいウイルスの流行があれば、その結果を速報のように発表して論文にしている。そんな世界があるのかと思いました。

実験で確かめることはできなくても社会にとっては必要な情報です。西浦さんのように疫学の研究者がやっているのなら、自分たち実験の研究者にもできないはずがないと思いました」(佐藤さん)

リアルタイムで動く世界を追いかけ、その先を見ようとする西浦さんの研究は、佐藤さんにとって衝撃でした。

分野の壁にとらわれず、自分のやってきた研究の外側も、そして逆にもっと内側も、ウイルスのすべてを理解する研究ができないかと模索を始めたのです。

2018年、東京大学に准教授として着任し、自身の研究室を作ることになった佐藤さん。ウイルス研究に新たな風を起こしたいという気持ちを示そうと、研究室のロゴは、ビートルズの革新的アルバムとして知られる「サ-ジェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」をモチーフにしました。

そして2020年、新型コロナウイルスの感染拡大が始まります。

ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ

2019年12月末に初めて報告された新型のコロナウイルスは、瞬く間に世界中で感染拡大し、世界的な大流行「パンデミック」となりました。

未知のウイルスとの戦いで最も重要となるのが情報、つまり最新の科学的知見です。世界中のラボが研究に乗り出しました。

リアルタイムで研究を社会に示すことを目指す佐藤さんもその1人でした。どうやって世界中の研究グループに先んじて研究成果を出すことができたのでしょうか。

その理由の1つが「コンソーシアム」方式です。

「コンソーシアム」というのは、複数の人や団体が共同で活動することを意味します。

「G2PーJapan」も複数の研究者が集まるコンソーシアムです。

通常、研究にはウイルスの遺伝学的な解析技術から、実験に使う人工ウイルスの作製、培養細胞や動物を使った実験技術、それにデータの解読など、さまざまな専門性の高い技術が必要です。ところが、1つの研究室ですべてをまかなうのは、国内、いや世界でも有数の「ビッグラボ(大研究室)」でもないと不可能です。

そこで、佐藤さんはほかの研究者たちと連携するしかないと考えたのです。

「年齢がある程度近くて、目的意識が共有できて、結構なむちゃぶりにも対応してくれる先生に声をかけて回りました」(佐藤さん)

集まったのは、得意分野も専門も異なる若い研究者たちです。

・東京大学 佐藤佳さん

・東海大学 中川草さん 分子系統学のエキスパート

・熊本大学 池田輝政さん 膜融合力解析のエキスパート

・熊本大学 本園千尋さん ウイルスに対する免疫応答の専門家

・宮崎大学 齊藤暁さん ウイルスの細胞生物学 高速実験技術を持つ

2021年1月、「G2PーJapan」が立ち上がりました。

佐藤さんは自身の研究室に、世界中から報告される変異ウイルスの情報をリアルタイムでモニタリングできるシステムを構築しました。「これは」と思われる変異ウイルスを見つけるとすぐにメンバーに連絡します。

すると、人工ウイルスの作製が得意なメンバーが、すぐに実験に使う人工ウイルスを作製します。

できた人工ウイルスを使って、細胞での感染実験、動物での感染実験などが分業体制で行われ、データはコンソーシアムに続々と集まってきます。

それぞれが自分の得意な分野を担当するため、最大限に実力を発揮できる上に、若手研究者が集まったことで、きたんのない議論ができていることも強みとなっています。

「ベテラン研究者がボスの場合、ボスが『やろう』と言っても、実際にやるのはラボの若手スタッフということもあります。意思共有はどうなっているのか、フットワークの軽さはどうなのかといった問題も出てきます。30代、40代の若手が中心に集まっていることは、コンソーシアムがうまくまわっているひとつの要素だと思います」(佐藤さん)

研究者の協力、当然では これまでなかった理由は

研究の世界では、共同研究は当然のことです。

これまでの共同研究とはどこが違うのでしょうか。

国内外の科学研究のあり方に詳しい自然科学研究機構の小泉周特任教授は、大学の枠を超えて、さまざまな分野の研究者が協力して研究体制を作ることは、簡単なように見えて、これまで日本が苦手としてきた研究スタイルだと指摘します。

「国立大学の法人化以降、個別の研究者の能力や業績がクローズアップされ、個別の研究者が競い合って切磋琢磨する、大学どうしも競争するという雰囲気があります。それが日本でグループ研究が生まれにくい理由の1つではないかと考えています。例えば多くの成果を出しているアメリカ・南カリフォルニア大学では研究者のコンソーシアムを強力に推し進めています。佐藤さんたちが目指していることとまさに同じです」(小泉さん)

新たな流れ 広がるか

新たな研究スタイルを作ろうとする「G2P-Japan」の動きには国も注目しています。

2021年、医療分野の研究開発を助成する国の機関、AMED=日本医療研究開発機構は、佐藤さんたちのコンソーシアムの取り組みを、最大で3億円を助成するプロジェクトに採択しました。

AMEDの感染症分野でプログラムスーパーバイザーを務める国際医療福祉大学の松本哲哉教授は採択の理由を次のように話しました。

「多施設の協力体制を熱心に作り、情報交換して協力し合いながら研究体制を作っている。しかもみんな若い。今後の研究のあり方を模索する上で、この取り組みが成果を出すことで『こんな研究スタイルもあるんだ』という形で、ほかの研究者にも広がっていくのではないかと思います」(松本さん)

佐藤さんたちは、この「G2P-Japan」の仕組みを持続可能な形で続けていくことが何よりも大切だと考え、現在大学院生に向けた説明会の準備も進めています。

「パンデミック、新興・再興感染症はこれで終わりではなく、近い将来必ずまた起こると思います。この体制を続けて、即応できるようにするのが、コンソーシアムの目的の1つです。

集団を作るのは『方法』であって『目的』ではありません。私たちの場合、『新型コロナウイルスの変異株の性状を世界で最初に解明して社会貢献するんだ』という意思と目的がはっきりあったので、それができるメンバーが集まったという流れだと思います。そして、実際に成果がバンバン出ているので、健全にまわっています。

研究を始めて1か月で論文を書き上げるスピード感は、実際にやってきた『中の人』にしか分かりません。それを経験したメンバーから、学生をはじめさらに若い世代が学んで、感染症研究の世界に入ってきてほしいと思います」(佐藤さん)