科学と文化のいまがわかる

文化

大林監督からのラストメッセージ 密着取材2年10か月の記憶

2020.05.07

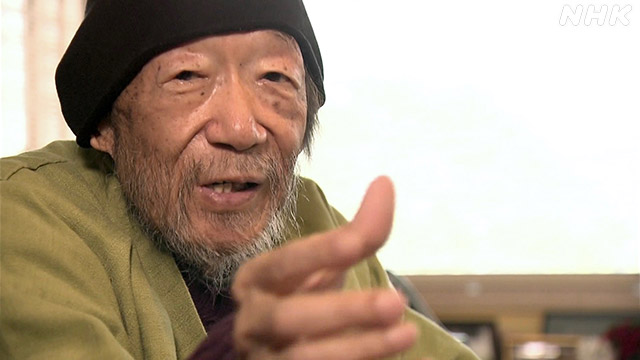

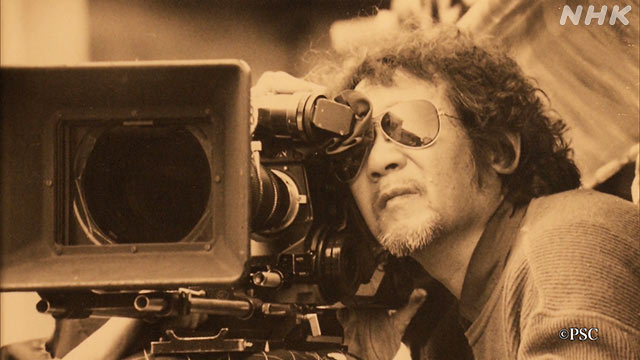

「転校生」「時をかける少女」「さびしんぼう」の“尾道三部作”で知られ、晩年まで“えん戦”を訴え続けてきた映画監督の大林宣彦さん(82)が、4月10日、肺がんのため東京都内の自宅で亡くなった。

大林監督ががんと診断され、余命の宣言を受けたのは2016年8月。

転移を繰り返すがんと闘いながら、みずからの命を削るようにして「戦争と命」をテーマにした映画を完成させた。

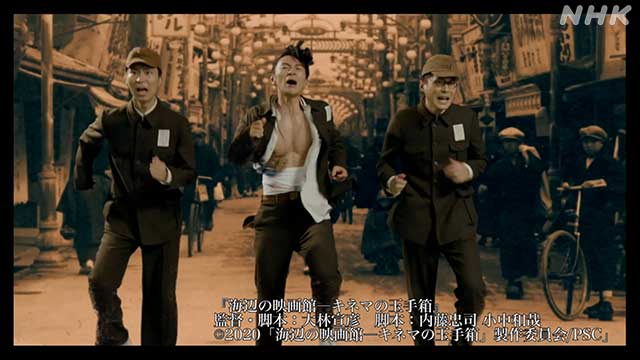

最新作「海辺の映画館―キネマの玉手箱」は、くしくもこの日に公開予定だったが、新型コロナウイルスの影響で公開が延期に。

2年10か月、インタビューだけでも20時間を超える長期密着取材を許されたカメラマンの私は、監督から若者への“未来のメッセージ”を託された。監督が最後に伝え残したこととは。(映像センターカメラマン 川崎敬也)

遺影の監督と対面

4月11日の午前零時すぎ、携帯電話が鳴った。

その瞬間、ついにそのときが来てしまったことを悟った。

着信は大林監督の関係者からで、監督の訃報を告げるものだった。

監督が亡くなって初七日が過ぎた4月下旬、妻の恭子さんから「監督に会いにいらっしゃいますか?」とご連絡をいただいた。

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中でのさまざまなリスクを考えて、訃報を聞いてからすぐに駆けつけることもできず、その後もこちらから会いに行きたいとは言いだしにくい状況だった。

恭子さんのお声が本当にうれしかった。

都内のご自宅を伺うと、遺影にはまだCMディレクターだった30代当時の大林監督が、ハリウッドの人気俳優チャールズ・ブロンソンを起用して男性化粧品のCMを撮っていた頃の写真が飾られていた。

目が見えにくい私を気遣って、恭子さんがお焼香のためのろうそくに火をともしてくれた。

私は7年前から網膜の難病を抱え、徐々に視野が失われている。かつて大林監督はみずからの体が弱っていく中でも、「今の君や僕だからこそ、撮れるものがあるはずだ」と、私の病に対して思いやりのあることばをかけ、握手の手を差し出してくれた。

カメラマンとして“致命傷”を負い、生きる目標を見失いかけていた私は、監督の長期取材を続ける中で“今できることを深めていけばいいのではないか”と思うようになった。

また、監督は「“記録”は風化するが、“記憶”は人の心に刻まれる。映画は記憶を伝える“風化しないジャーナリズム”だ」とよく語っていた。

監督のことばに、自分がジャーナリストとしてどう生きるか問われているような気がした。

私は監督が好きだったチョコレートをお供えして、両手を合わせた。

無言の対面に、涙が込み上げてしかたがなかった。

監督からの「ありがとう」

葬儀は家族葬となり、お別れの会もまだ開けてなく、監督に会いたくても会えない関係者が多い中で、近所に住んでいる私に「散歩がてら、お寄りください」と言ってくれた。

恭子さん

「監督、笑ってる。川崎ちゃんに『ありがとう』って言ってるよ。あなたからも監督の『ありがとう』を多くの皆さんに伝えてほしかったから」

そして、恭子さんは監督の遺影のほうに向かって「あなた、ちゃんと伝えたわよ」とほほえんだ。

遺影の写真について尋ねると、39歳で映画監督になる前にCMディレクターをやっていた当時を振り返り、「1970年代は、1年のうち半分ぐらい海外ロケで、家にいなかったの。だからね、今回もロケハンに行って、もうじき帰ってくるみたいな、そんな感じが今でもしています」と、今の胸のうちを話してくださった。

睡眠時間は2時間

恭子さんがコーヒーを出してくださり、いま読み返しているという本を見せてくれた。それは1987年に出版された監督の著書だった。

当時のことを恭子さんに尋ねた。

1980年代は、尾道三部作の「転校生」から始まって、映画を年に2本、3本を撮って、さらにテレビのスペシャルを1年に2本ほどやっていて、あの10年間はほとんど寝ていなかったという。

19歳のときに成城大学のキャンパスで出会い、以後夫と妻、そして監督とプロデューサーとして二人三脚で歩んだ63年間だった。

“睡眠時間は平均2時間”。

監督の口癖は『眠るのは死んでから十分眠れるのだから、眠るなんてもったいない。こんなに楽しいのに寝ていられるか』だったという。

恭子さんは「でも監督の運転手をしていた私は、もっと眠れない。だから私は眠いわ、私のほうが寝てないんだから、運転手だし」とハンドルを握る隣で眠る監督に話しかけた当時を懐かしそうに笑顔で振り返った。

その瞳にはうっすらと涙が浮かんでいた。

2018年夏、遺作となった映画のクランクアップの日、監督に密着取材のお礼を私が伝えると、「僕はあと30年生きて、30本映画を撮る。ずっと付いて来るんでしょ? 先は長いよ」と言われたことを思い出していた。

「監督はまだまだ撮りたい映画がたくさんあったでしょうね」と恭子さんに聞くと、「そうね、きっとまだまだね。監督に私が『もう1本頑張って撮らない?』と尋ねると、『なに言ってんだ、あと5、6本は撮るよ』って、本当に亡くなる直前まで言っていたのよ」と振り返った。

「俺はバカなトラだった」

去年11月下旬、最新作を携えて広島国際映画祭に参加し、その帰路故郷の尾道に寄ることを決めた大林監督。広島に向かう直前、「一緒に尾道に来ないか」と声をかけてくださった。私の宿も押さえてあるという。

これまでプライベートを撮られることを是としなかった監督から、そのようなオファーをいただくのは極めて異例のことだった。

密着取材を許されたものの、私は前日退院したばかりの監督に少しでも心身を休めていただきたかった。そのため道中は一切撮らないと心に決めていた。

しかし、新幹線の駅に向かう車中、「俺はバカなトラだったよ」と監督が人生を総括するように語り始めた。

ふだん抗がん剤の影響で帽子をかぶっていた監督だったが、その時は帽子を脱いでいた。監督にカメラを向けるべきかためらい、隣にいた恭子さんに視線を向けると、無言で首を小さく横に振った。

かつてアイドルを起用した青春映画で大ヒットを連発し、一時代を築いた大林監督。

しかし、みずからの“戦争の記憶”を晩年になるまで真正面から伝えてこられなかった。「うかつな映画人生だった」と口にしたこともあった。

「バカなトラ」という表現には、そうした自戒の念が込められているのではないか。私は思いを巡らせながら、監督の話にひたすら耳を傾けていた。10分ほどの問わず語りを終えた監督がふいに「今、撮っていないね。もう二度と同じことは言えないけど大丈夫?」と私に尋ねてきた。

再び恭子さんに視線を向けると無言でうなずき返してくれた。

託されたラストメッセージ

私がカメラを手にすると、再び絞り出すようにその続きを語り始めた。

大林監督

「あの戦争の歴史は変えることはできないが、芸術と映画をもってすれば未来を変えることができるかもしれない」

「いつでも自分がいちばんいいと信じることをやるのが僕たち表現者の責務であります」

「勝つことしか考えないで、負けることから学ぼうと決してしなかった、したがらなかった日本人。せめて映画で、映画という自由の学校で人の賢さをまさぐり出しましょう」

「若い人たちは未来を生きているんだ。表現で過去は変えられないが、未来を変える力はあるんじゃないか。変えてごらんよ、変えてみせようよ、人間である俺たちよ。なあ、それが生きてるってことだよ」

そう言い終えると安心したように監督はゆっくりと目を閉じた。

その後、長年続けていた映画紹介番組のテレビ出演や新聞の連載もほぼ停止し、めったに公の場に姿を見せることはなかった。あれが監督から託された最後のことばになってしまった。

最後まで撮影現場に

治療は自宅で受けたいと、監督は3月下旬に入院先の病院から自宅に戻った。

それ以来、亡くなるまでの間は連日連夜、監督は夢の中で映画の撮影現場にいたらしく、「ヨーイ、スタート」の楽しそうな声に、恭子さんは毎晩、目を覚ましたという。

恭子さん

「もう毎日ね、亡くなる10日間ぐらいは夜中に一時間ぐらい、講演みたいな感じでしゃべるんですよ。『まだ僕、生きてるんだよ、だから、よーいスタート』だとか、それでいつも最後にはね、『ありがとう、皆さん、ありがとう』で終わるの」

真夜中に、大林監督を師と仰ぐ“大林チルドレン”と称される次世代の映画監督たちの名前を呼び、「岩井(俊二)君、手塚(眞)君、犬童(一心)君、塚本(晋也)君…が映画をつないで平和な世の中に…」と途切れ途切れに語っていたという。

“終わらない映画”を君たちに

監督の枕元から見える遅咲きの八重桜が満開になったその日、事態が動いたという。

「監督が亡くなる10日の朝に延期が決まって、ウイルス騒動が終わる頃まで延期するって決まったみたいよと伝えました。わかったかどうか」と語ってくれた。

大林監督は、遺作となった最新作「海辺の映画館-キネマの玉手箱」で、戦争の時代にタイムスリップした主人公に「観客は傍観者であってはならない」というセリフを託した。

あえて観客を主人公にして映画に飛び込ませ、やはり「映画で過去の歴史は変えることはできないが、未来は変えられる」と言わしめ、クライマックスを迎えたその物語は、終わることなく幕を閉じる。

大林監督が最期に残したのは“終わらない映画”だった。そして、未来を生きるすべての人々にその続きを託した。

「僕たちは映画を作ればその映画が未来をきっと作ってくれる。それを僕たちの息子や孫や玄孫(やしゃご)、さらに未来の子どもたちがね、引き継いでくれればいい」

巨匠・黒澤明監督と30年前に交わした“映画の力で戦争をなくす“という約束を振り返り、大林監督はそう語っていた。

未来を幸せにしてね!

監督がいつも座っていたいすからは、長い歳月をかけてその枝を伸ばした2本の八重桜がいまにも触れ合いそうな距離で風に揺れているのが見えた。

「監督が、戦争がすぐそこまで来ていると3年前に言っていましたね。なんだか今の状況が重なる気がしてならないんです」と別れ際、私が恭子さんに言うと「みんなそう言われます。監督ってコロナのこと、予言していたんじゃないのって」

未来を生きる、平和を願う若い人たちへのギフトとして、戦争と命をテーマに撮り続けた大林監督。

新型コロナウイルスの影響で先の見えない状況が続く今、監督が晩年、危機感を訴えてきた“未来の戦争”が形を変えさまざまな意味で私たちに迫っているような感覚がある。

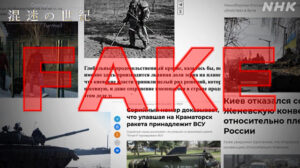

ヘイトやフェイクがあふれる現在、みんながそれぞれの立場で、それぞれの“エッセンシャルワーク”を通じて、あらゆる危機を乗り越え、新たな争いを回避することを監督も望んでいた。

「若い人たち、頼みますよ。若い人たちのために映画を作っているからね。未来を幸せにしてね。おじいちゃんからお願いします」

去年秋、病をおして東京国際映画祭に参加した大林監督。

レッドカーペットを囲む若い映画ファンの多くは、車いすに乗った大林監督に全く気付いていない様子だった。

振り向かない人たちに、監督が精いっぱい伝えようとしたことばが、今も強く記憶に残っている。

監督のご自宅をあとにして、ふと空を見上げたとき、監督と過ごした宝物のような3年間が胸に込み上げてきた。

“未来の戦争”を避けることを信念とし、映画を通じて、私を含めた若い世代にバトンを託した大林監督。

その思いを継いで生きていく、責任の一端を受け取った気がした。

※去年10月に公開した関連記事はこちら

・がんと闘う映画監督 大林宣彦の「遺言」(前編)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191024/k10012146361000.html

・がんと闘う映画監督 大林宣彦の「遺言」(後編)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191025/k10012147291000.html