科学と文化のいまがわかる

科学

宇宙飛行士が教える外出自粛中の過ごし方 ~日本人初 民間宇宙船に搭乗する野口宇宙飛行士に聞いた~

2020.04.30

新型コロナウイルスの感染拡大によって外出の自粛が求められ多くの人々が自宅などで待機する日々が続いています。

国際宇宙ステーションに、長期滞在した経験のある宇宙飛行士は簡単には外に出ることができない環境でどのように生活しているのか。

アメリカの民間企業が開発する新型宇宙船への搭乗が決まった日本人宇宙飛行士の野口聡一さんに、決定後としては初めて取材をし、宇宙飛行士ならではの秘けつや、次のミッションへの意気込みなどを聞きました。

「外出自粛」乗り越える 「ルーティン」

過去2回、宇宙での滞在日数は通算で170日以上に達する宇宙飛行士の野口聡一さん。滞在中のアメリカからオンラインで取材に応じました。

新型コロナウイルスの感染拡大で外出の自粛が行われていることについて、宇宙での長期滞在に似ていると話しました。

野口さんは「外出が自由にできないなど、思うとおりに社会生活が送れないという非常に厳しいストレスが皆さんにあると思います。私も宇宙にいる間は仲間と飲みに行きたいなど、週末に行きたい場所も当然あるんです。でもそれは、出来ないんですよね。ある意味、国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士と同じような行動制限で、人と会えなかったり、食べたいものが食べられなかったりして、似たような精神状態になっていると思います」と話しました。

そして、宇宙飛行士ならではの対策として、国際宇宙ステーションに滞在していたときに心がけてやっていたことを紹介しました。

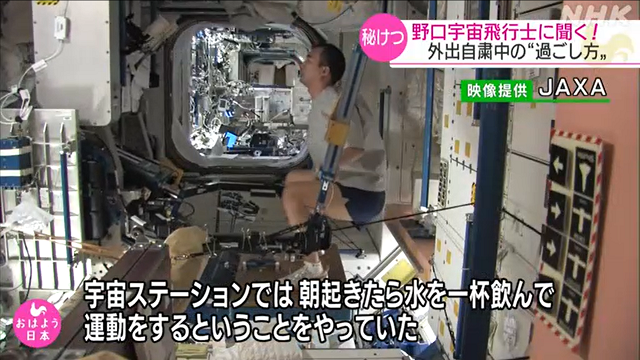

「自分なりのルーティンを確立してしまうと非常に楽になると思います。朝起きたら『これをやるんだ』というのを作るということです。私の場合は、国際宇宙ステーションで、朝起きたら水を一杯飲んで運動をするということをやっていました。宇宙にいないときは、運動は夕方や午前中など時間を決めていませんでした。しかし、国際宇宙ステーションでは運動が終わる頃には頭がさえてくるので、頭が回っていないときや気持ちが不安定なときも、まずこれをする、というのが決まっているとペースをつかむために非常に大事でした」と語りました。

「今に集中」と「ためないこと」

その上で、気持ちの持ち方も大切だと指摘します。

まず、ふだんは、「自分が今できることに集中することが一番大事で、それをすることで、気持ちが楽になります。自分の手に負えないことには惑わされず、自分ができることにはしっかり自分の気持ちを向けていくのです。また、『閉鎖されていると思わない』というのも大切だと思います。『きょうは外出するつもりがないんだよね』というくらいの気持ちをもつことで、できないことに気持ちをとらわれないようにすることも大きいと思います」と語りました。

一方で、精神的な負担を解消する方法も語りました。

「精神的につらいとか、厳しいといった感情は、隠す必要はないと思います。ほかの人に言うことですっきりすることもあります。それが、愚痴とか攻撃にならないように気をつけつつ、自分は今、つらいんだということを口にすること自体は、非常に意味があると思います。会いたいという気持ちがあることを表情にだしたり、言葉やメールにしたり、やり方はいろいろありますが、伝えることが大事だと思います。互いに共感して、感情を分かち合う力というのはみんなが持っていると思います」と、自分の感情をためない大切さも指摘しました。

宇宙飛行士の訓練にも

野口さんは3年ほど前からヒューストンに滞在して、アメリカの民間企業、「スペースX」が開発する新型宇宙船「クルードラゴン」の運用段階の1号機に搭乗するための訓練を続けています。搭乗する時期は未定ですが、5月に行われる有人での飛行試験の次に打ち上げが予定されていて、感染に配慮しながら異例とも言える状況で訓練が続いているといいます。

「きょうは国際宇宙ステーションで異常があった場合、急きょ、地球に帰る時に、地上の着陸地点を設定して、宇宙船を戻すという想定で、教官と話をしながら訓練を行いました。国際宇宙ステーションでやるべき操作方法などを具体的に教わる訓練の場合は、訓練用のビデオをNASAのインストラクターが、シミュレーターがある施設で撮影を行って、それを我々に送ってくれます。ジョンソン宇宙センターに行くときは、訓練場に僕1人がいる状態が多く、別の部屋からインストラクターがテレビ会議システムをつないで指導します」と日々の状況を語りました。

一方で、仲間の宇宙飛行士とは頻繁に連絡を取り合い、向き合うようにしています。

「訓練と同様、仲間とのコミュニケーションをとるのに苦労していますが、人との距離を保つことと精神的に孤独になることは別だと思っています。実際に顔を合わせることが出来なくても、テレビ会議システムを使えば、元気にしているかや退屈しているかなど、顔を見たらわかります。場合によっては後ろで子どもが走り回っているのが見えることもあり、こういうことがすごく大事だと思っています。新型コロナウイルスによる状況は先が見えないけれども、新型宇宙船の準備状況は順調なので、そういう意味ではいい感じの緊張感を持って訓練に励んでいます」

新型宇宙船への信頼

野口さんにとって今回、搭乗が計画されている「クルードラゴン」は、アメリカのスペースシャトル、ロシアのソユーズに続いて3つ目の宇宙船です。

野口さんは「クルードラゴン」について、「今回で宇宙船は3種類目で、全く設計や操作方法は違うのですが、宇宙船が宇宙に出る段階、国際宇宙ステーションにドッキングする段階、それに地球に戻る段階のそれぞれの場面で、宇宙飛行士が考えることや宇宙船を安全に操作することに関して気を付けなくてはいけないことはかなり似ています。操作するために見ている画面や手順書は新しいものですが、この順番で作業をするという大きな流れは理解しているのでそういう意味ではスムーズにできていると思います。『スペースX』の安全に対する姿勢や技術は、組織や従業員に宿っていますが、それ以上に大事な経験値も十分に積んできていると思います。会社ができてからの期間は短いですが、ロケットの打ち上げ回数からすると世界のメーカーや国と比べて見劣りしないものになっています。当初に比べると、不安感は圧倒的に払拭されていると思います」と語りました。

「民間企業の宇宙開発」何がすごい?

さらに、野口さんは「クルードラゴン」の運用段階の1号機に搭乗する4人の宇宙飛行士に選ばれたことから、アメリカの民間企業が開発する宇宙船に搭乗する初めてのアメリカ人以外の宇宙飛行士になる予定です。

「宇宙船に限らず、飛行機や自動車などの乗り物は 最初は国家の威信をかけてつくられていたものが、技術が普遍化していくと民間企業がみずからの創意工夫で挑戦する分野になっていきます。宇宙船がまさにそれにあたっているのかと思います。私に関してはちょうど良いときに外国人にも解放される第1号になるので、世界中の国が興味を持つミッションになると思います。もしかしたら自分の国の人も乗ることができるかもしれないという機運が広がるきっかけになればいいと思います」と野口さんが搭乗する意義を語りました。

そして、宇宙開発の分野で民間企業が果たす役割が大きくなっている現状について次のように話しました。

「国だけでやれる技術開発には限りがあるので、民間企業が宇宙に自由に挑戦できる環境を作っていくことで、より多くの人々が宇宙に行ける時代の先駆けになるんじゃないかと思います。これから先の人類が宇宙にどう挑戦するかの最初の一歩になると思っています。これがうまくいけば、行き先は国際宇宙ステーションに限らず月や火星になるかもしれません。僕たちが行っていない場所へのアクセスを可能にしてくれるのではないかと思います。そういう場所に立ち会えることは、すごくやりがいがあるし、私自身の宇宙飛行士としての経験を注ぎ込んでしっかり成功させたいなと思っています」と意気込みを語りました。

宇宙開発の歴史の中で新たな節目が訪れようとしていることを実感した取材でした。