科学と文化のいまがわかる

文化

400年前の洋剣 謎解きを進めてみれば

2019.11.20

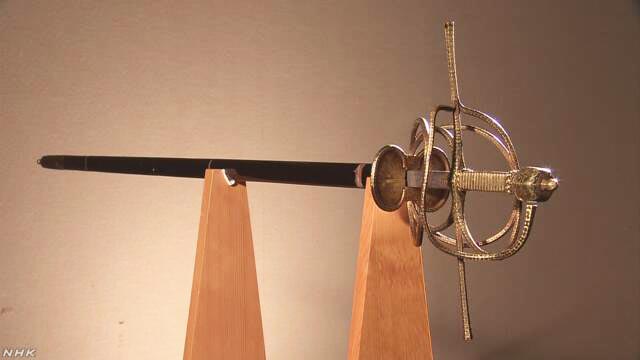

滋賀県の神社に伝わってきた洋剣がある。フェンシングで使われるような細身の剣に華麗な装飾が施された、「レイピア」と呼ばれる剣だ。およそ400年前にヨーロッパから伝わった伝来品だと考えられてきたが、科学的調査で意外な結果が明らかに。日本で確認されている唯一のレイピア。いったい誰が何のために作ったのだろうか。

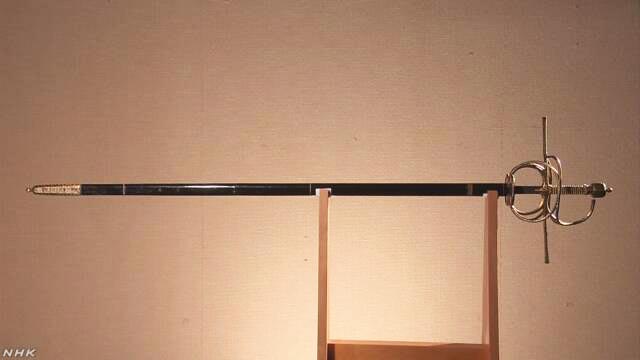

謎の洋剣「水口レイピア」

まっすぐに伸びた1メートル近い剣身。つかの周りには立体的な装飾が施され、つばには双頭の鷲(わし)の文様がある。

形も装飾も、どう見ても日本のものとは思えないこの剣は、およそ400年前にヨーロッパからもたらされた伝来品だと考えられてきた。

レイピアは、16世紀から17世紀のヨーロッパで用いられていた武器だ。騎士道精神の象徴とされ、当時の上流階級のポートレートには必ずといっていいほど腰につけた姿が描かれている。

そんな剣が伝わってきたのは、滋賀県甲賀市の小さな神社。地域名から「水口(みなくち)レイピア」と呼ばれる。

今は地元の資料館に保管されているが、由来をひもとく資料は全くなく、これまで学術的にほとんど注目されることはなかった。

「なんじゃこりゃ」から調査を開始

節目となったのは6年前。ひとりの研究者が別の用件で資料館を訪れたのがきっかけだ。

「最初はなんじゃこりゃと。研究者の好奇心だと思いますけれども、とにかくよく分からないものについて深く知りたいという気持ちが芽生えた」

東京文化財研究所の小林公治室長。長年、文化財を研究してきたが、この水口レイピアの存在は知らなかったという。しかし研究者としての勘が働き、国内外の専門家に声をかけて研究チームを結成。謎の解明に乗り出したのだ。

ほかのレイピアとは違う!

6年に及ぶ調査の中で、小林さんたちが驚いたのはCTスキャンをかけたときだった。

内部構造に、ヨーロッパのほかのレイピアと違う点が見つかったのだ。

つかと剣をつなぐ部分。ヨーロッパのものは剣を深く刺し、突き出た部分を上からたたくことで頑丈に固定する。

一方、水口レイピアは、ここに「ネジ」が使われていた。

小林さんもこう話す。

「見たときは驚いた。当時ネジは鉄砲鍛冶が使っていた技術。こういった刀剣にあるということは予想していなかった」

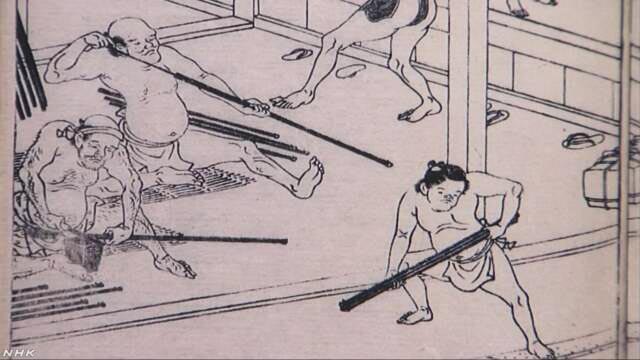

戦国時代に日本に伝来し、戦いを大きく変えた火縄銃は、筒の後方部分にネジが使われている。鉄砲の製作で鍛冶職人が身につけた技術が、水口レイピアには応用されていたのだ。

伝来品ではなく日本製

大きな手がかりを得た研究チーム。さらに剣の内部に迫ろうと、兵庫県にある世界最大規模の放射光施設「SPring-8」でも調査を実施。ここでも思わぬ結果が明らかになる。

「鍛造のしかたが“日本刀”に酷似している」

剣の内部をエックス線で透視した画像を見てほしい。

こま切れに何層も線が入り、ミルフィーユ状になっているのが分かる。これは刃を鍛造するときの製法に由来している。

鉄を何度も折り重ねて打つことで、刃の炭素を均一化したり、不純物をなくしたりする「折り返し鍛錬」。日本刀独特の製法に見られる特徴が、水口レイピアにも現れていたのだ。

さらに調査を重ねると、剣は「甘い作り」で、実戦向きではない可能性も高まった。

見た目はヨーロッパのレイピアそのもの。しかし製作には日本特有の技術が使われ、実戦には適さないー。

「およそ400年前の日本の職人たちが、当時伝来した本物のレイピアを参考に、見よう見まねで模造した“日本製”だ」

多角的な研究によって、水口レイピアの意外な事実が見えてきた。

新たな疑問を解いてみる

水口レイピアが「国産の模造品」だったとなると、新たな疑問が湧いてくる。

・誰が何のために作ったのか、あるいは鍛冶職人などに作らせたのか。

・モデルとなったレイピアは、どこから来たのか。

ここからは仮説を重ねることになってしまうが、歴史は謎を議論してこそ面白い。

小林さんの考えをもとに、1つずつ検討していきたい。最初の疑問の「誰」について、小林さんは次のように指摘する。

「上流階級が携えていたレイピアの象徴性を考えると、ヨーロッパのそれなりの地位の人間から日本のそれなりの地位の人間に対しての贈り物だった可能性が高い」

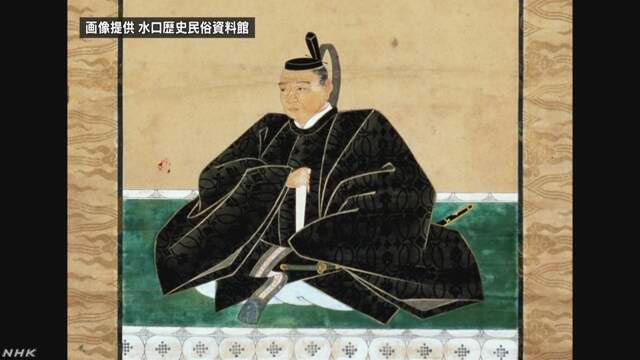

レイピアを手にした有力な候補と想定できるのが、戦国武将の加藤嘉明だ。

豊臣秀吉に仕え、賎ヶ岳の戦いでの功績から「賎ヶ岳の七本槍」とうたわれた。

江戸時代に甲賀市にあった「水口藩」。その初代藩主は嘉明の孫で、水口レイピアが伝わってきた神社は「藩祖」として嘉明をまつっている。地元には「レイピアは嘉明が秀吉からもらった」という伝承も残されているという。

また、嘉明は南蛮文化にも強い好奇心を抱いていたことでも知られ、南蛮伝来の兜(かぶと)や鎧(よろい)のほか、槍(やり)にまとうビロードと呼ばれる布などを所有していた。

嘉明が直接、モデルとなったレイピアを手に入れたのか、主君だった秀吉から拝領したのかなど、詳しいことは分からないが、嘉明が何らかの形で関わっていたと考えるのは見当違いではないだろう。

次の「何のために」を解くのは非常に難しい。これについて小林さんは「実戦に使う目的ではないという点で、西洋文化への強い好奇心がレイピアを模造する背景にあったといえる」と指摘する。

モデルの「本物」はどこから?

最後に考えたいのが、モデルとなったレイピアの存在だ。水口レイピアの精巧な作りを見ると、西洋伝来の「本物」を横に置いて作ったと考えるのが自然だ。

研究チームは世界各地に残されているレイピアの現物や絵画資料などを調べて、水口レイピアとの形状を比較。

その結果、数例ではあるが、よく似たものが見つかったという。

1600年にフィリピンのマニラ湾で沈んだ「サンディエゴ号」。この沈没船から見つかったレイピアが酷似していることが分かった。また、同じ時代のオランダの貴族の肖像にも、よく似たレイピアが描かれているというのだ。

ただ、これだけでは、オリジナルの剣にたどりつくことはできない。

小林さんは、つばに刻まれた双頭の鷲の文様などの特徴を手がかりに、調査を前進させたいと話してくれた。

「なかなか簡単には見つからない答えばかりだと思う。しかし少しずつでもきっかけを見つけながら、謎に迫りたい」

由来が分かる資料が全くないなか、研究者が丹念に調査を進めてきた「水口レイピア」。その謎解きからは、見慣れぬ剣の模造を命じた好奇心や、ネジを使うなどの工夫でそれに応えた職人魂といった400年前の人たちの心意気にまで、想像を巡らせることができる。

歴史の楽しさや奥深さを感じさせてくれるこうした研究成果を、これからも伝えていきたい。