科学と文化のいまがわかる

科学

世界初!ブラックホールが“見えた”!

2019.04.16

謎に満ちた天体「ブラックホール」。SF映画や小説にたびたび登場しますよね。でも、それらはすべて想像図。実はどんな姿をしているのか、誰も見たことがなかったんです。それがついに…。日米欧などの国際研究グループが、世界で初めてブラックホールの輪郭の撮影に成功したと発表。公開された画像はたった1枚ですが、ノーベル賞級とも言われる天文学の新たな時代を切り開く1枚です。この成功には、実は日本人研究者たちも大きな役割を果たしました。

世界同時会見の衝撃

2019年4月10日。この日、国際研究グループ「EHT」=「イベント・ホライズン・テレスコープ」が、東京のほか、アメリカのワシントンや中国・上海、ベルギーのブリュッセルなど、世界6か所で同時に会見を開きました。

世界中の記者や天文学者たちが固唾を飲んで見守る中、その瞬間が訪れました。

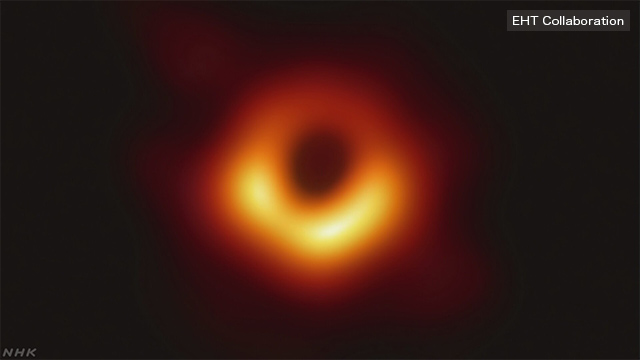

「これが人類が初めて目にするブラックホールの姿です」

日本チームのリーダー、国立天文台の本間希樹教授(47)は東京会場で興奮気味に述べました。メディアは「世紀の観測」と報じ、そのニュースは瞬く間に世界をかけめぐったのです。

撮影された超巨大ブラックホール

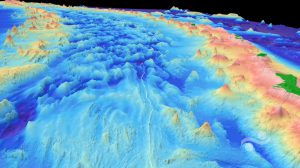

そこに示されていたのは明るいドーナツ状の輪っか。

これこそが世界で初めて、ブラックホールの輪郭を捉えた1枚です。

ドーナツに見える部分は、ブラックホールの周りを回っているガスやちりなどが放つ電波です。そして内側にぽっかりとあいた黒い穴のような部分。これがブラックホールの輪郭、電波すら観測できない「ブラックホールの影」として写っています。

「影」の直径はおよそ1000億キロ、なんと太陽系がすっぽり入ります。

この「影」の中にあるブラックホールの本体の直径はおよそ400億キロと推定され、質量は太陽の実に65億倍もある超巨大なものだと分かりました。

ブラックホールは、極めて強い重力で光も電波も引き寄せて、吸い込む「究極の天体」と言われます。

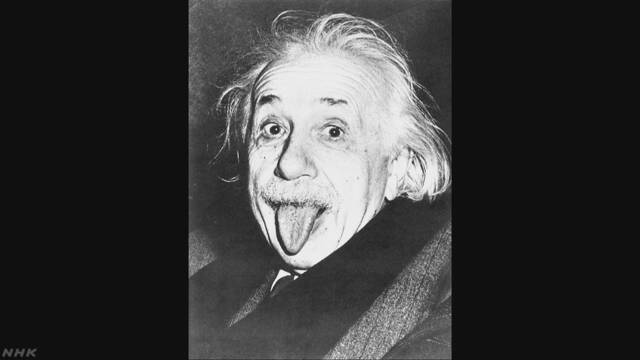

100年余り前、アインシュタインの「一般相対性理論」をもとにその存在が予言されましたが、目に見えない天体の観測は難しく、長年、研究者たちの頭を悩ませてきました。

そのブラックホールの姿を視覚的に捉え、存在を確認できた今回の成果は、100年来の難題をついに解決したともいえるのです。

では、いったいどのようにして撮影に成功したのでしょうか。

撮影に世界が協力電波望遠鏡の成果

この国際プロジェクトに参加したのは11以上の国や地域の200人を超える研究者です。

これほど多くの国や地域が参加した理由は、EHTの観測手法にあります。

今回撮影に成功した超巨大ブラックホールは、地球から5500万光年離れたおとめ座の「M87」という銀河の中心にあります。

はるか遠くにあるため、地球からの見た目を例えて言うと、月面に置いたテニスボールを見るに等しい大きさです。

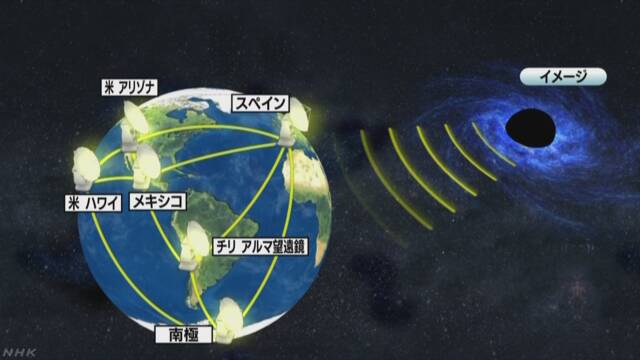

そんな小さなものを見分けるためには口径が地球の直径ほどもある巨大な望遠鏡が必要とされましたが、そんな望遠鏡をつくることはもちろん不可能。そこで研究者たちが考え出したのが、世界各地の電波望遠鏡をつないで、“1つの望遠鏡”のようにして撮影する手法でした。

使ったのはアメリカのハワイとアリゾナ州、チリ、メキシコ、スペイン、それに南極の6か所の電波望遠鏡。これらを連携させることで最大口径がおよそ1万キロというまさに“地球サイズの望遠鏡”を構築することに成功したのです。

その解像度は、人間の視力のおよそ300万倍に相当。月面のテニスボールどころかゴルフボールも見分けることができるのです。

実際に撮影が行われたのは2017年4月。そこから2年の時を経て、超巨大ブラックホールの姿が浮かび上がったのです。

日本人も貢献

世界初の快挙。実は日本人研究者の貢献も欠かせないものでした。東京の会見場で観測の意義を説明した国立天文台の秦和弘助教(35)もその1人です。

実は「M87」銀河の中心には巨大なブラックホールがあると言われてきましたが、その正確な位置はわかっていませんでした。

長年「M87」銀河の研究を続け、その詳しさから「M87」の申し子とも呼ばれる秦さんは、8年前、アメリカ国内にある複数の電波望遠鏡をつないで、「M87」銀河のブラックホールを観測。高い精度で、その位置を突き止めたのです。

位置がわかったことでEHTのプロジェクトは大きく進み出します。

電波望遠鏡は性能が高いほど、正確な画像をつくることができるため南米チリにある世界最大級の「アルマ望遠鏡」などを使う必要がありました。

しかし、他の研究でも使うため、世界中の研究者が希望する高性能な望遠鏡を長期間、確保するのは至難の業です。

秦さんは、プロジェクトがいかに重要で、かつ実現可能かを詳しく説明した提案書を作成。見事、協力を取り付け、今回の撮影につなげたのです。「途中で多くの挫折も経験しましたが、夢を諦めずに研究を続ければ未来が開けることがわかりました」と秦さんは振り返ります。

分析にも日本人の貢献

プロジェクトは撮影して終わりではありません。得られた画像から何が分かるのかを分析することも重要です。

ドイツのフランクフルト大学の水野陽介フェロー(42)はこの分野の第一人者。5年前に台湾の大学からこのプロジェクトのためにドイツに移りました。

水野さんは、撮影された画像から、ブラックホールの特徴を明らかにする作業に取り組んだのです。

その結果、「M87」銀河の超巨大ブラックホールは自転している可能性が明らかになりました。

なぜ画像からわかるのか。答えはドーナツ状の輪っかの色にありました。輪っかは上のほうが赤っぽい色なのに対し、下のほうは白く輝いています。これは下のほうからより強い電波が出ていることを示しています。

水野さんによりますと、これは輪っかの下のほうが地球の方向に向かって回っているため強い電波として観測されると考えられると言うこと。つまりここから自転している可能性が言えるのです。

この成果を論文にまとめた水野さん、「日本人は少数精鋭の参加となりましたが、1つ1つを慎重に議論するなどして、堅実な論文を完成させることができました」と話します。

EHTには合わせておよそ20人の日本人研究者が参加し、それぞれが重要な役割を果たしたのです。

日本チームのリーダー、本間教授はNHKの取材にこう振り返りました。

「日本人の貢献はもちろんありました。しかし、世界中の仲間の力が集まったからこそ、成し遂げられた結果だといえます。その力の源がどこにあったのかというと、やはりブラックホールがそれだけみんなをひきつける魅力的な天体だということ。それにつきますね」

今回の成功を世界の研究者の純粋な探究心のたまものだと強調しました。

今後に「宿題」も

謎に包まれてきた「ブラックホール」を直接観測する道を開いた今回の成果。次に向けた宿題も残されました。

それは、ブラックホールの「ジェット」と呼ばれる高速のガスなどがブラックホールの近くから吹き出す現象の撮影です。

今回、期待された「ジェット」は写っていなかったのです。

ブラックホールは強い重力でガスやちりを飲み込む一方、「ジェット」などの形で、膨大なエネルギーを生み出す役割も果たしていると考えられています。

そのため、銀河や宇宙の成り立ちにも深く関わっているとされその仕組みの解明にむけて、この「ジェット」を視覚的に捉えたいというのです。

プロジェクトでは今後、使う電波望遠鏡をさらに増やし、能力を向上させる計画です。

謎の天体、「ブラックホール」を“捉えた”世界初の画像。

国際プロジェクトは今後、どんな姿を解明してくれるのか。

その成果に世界の関心はますます引き寄せられています。

NEWS UP人類初 ブラックホールの姿に挑む

ご意見・情報 をお寄せください