科学と文化のいまがわかる

原子力

1号機メルトダウン 冷却装置経験者不在はなぜ

2017.03.21

6年前に起きた東京電力福島第一原子力発電所の事故の際、最初にメルトダウンした1号機で事故対応の鍵を握っていた非常用の冷却装置。実際の操作を経験した人がいない状態で対応を迫られました。

実はこの装置、長い間、起動しにくい設定になっていたことが関係者の取材や残された資料からわかりました。

重要な冷却装置は過去、どのような経過をたどり、事故を迎えていたのか。見えてきた教訓は何か。解説します。

生かせなかったイソコン

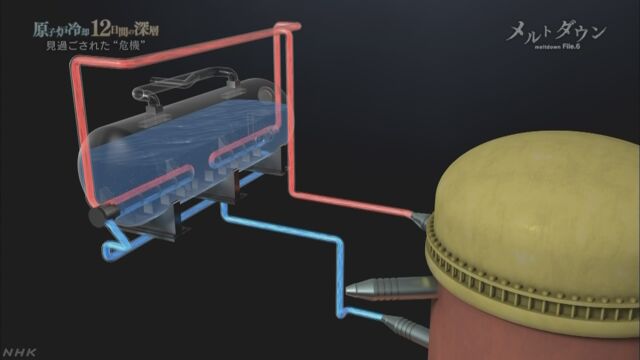

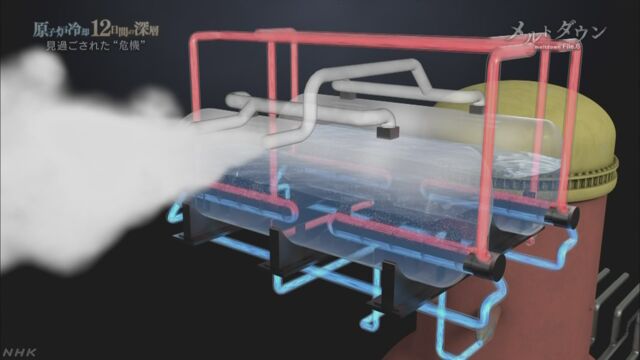

福島第一原発1号機の非常用の冷却装置。正式には「非常用復水器」、通称「イソコン」と呼ばれます。

トラブルなどで原子炉の圧力が高まると自動で起動し、電源が無くても配管の弁さえ開いていれば原子炉からの蒸気が冷却水が入ったタンクの中で冷やされて戻ってくる仕組みになっていて、重要な冷却手段でした。

6年前も午後2時46分の地震で原子炉が緊急停止したあと自動で起動しましたが、運転員が配管の弁の調整をしながら、原子炉の冷却にあたっている間に津波によって電源が失われ、イソコンの稼働状況がわからなくなってしまいました。

このとき原子炉建屋の外に出ているイソコンの排気口から「もやもや」とした蒸気が出ていたのを見て、イソコンは動いていると判断。しかし、実際は動いていませんでした。

午後6時ごろ、一時的にバッテリーが回復し、イソコンが動いていないことを示すランプが点灯したため、運転員はイソコンを再び動かします。しかし、外に排出される蒸気がしだいに見えなくなったため、現場は「イソコンのタンクの水がなくなって空だきの状態になり、配管が壊れれば、放射性物質を含む蒸気が外に放出されるおそれがある」と心配してすぐに停止。

その後、資料を調べるなどして、イソコンには10時間程度、原子炉を冷やせるだけの水があると考え、午後9時半になって再び動かしますが、このとき1号機の核燃料はすでにメルトダウンしていたと考えられています。

各種事故調査が指摘

1号機のメルトダウンは、原子炉建屋の放射線量を高めて事故対応を難しくしたうえ、翌日の水素爆発を引き起こし、その後の3号機や2号機の事故の連鎖につながりました。

政府の事故調査・検証委員会は「イソコンの作動を経験した者は発電所にはおらず、かつての経験談が運転員間で口伝されるのみだったという。当直のみならず発電所の対策本部、ひいては本店対策本部に至るまで、イソコンの機能等が十分に理解されていたとは思われず、原子力事業者として極めて不適切だった」。

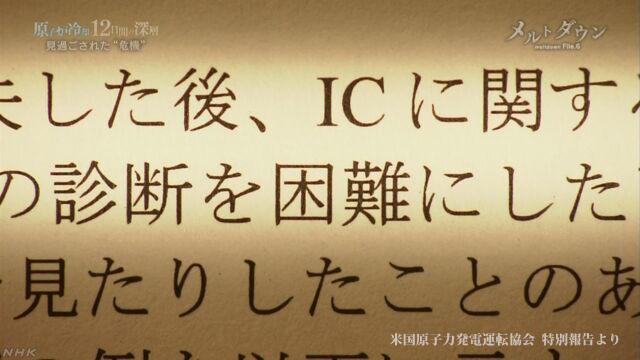

事故の検証を行ったアメリカの原子力発電運転協会は「イソコンに関する詳細な知識の不足が、適切に運転しているか否かの診断を困難にした可能性がある」とそれぞれ指摘しています。

経験者不在はなぜ?

ではなぜ、発電所内に重要な冷却装置を動かした人がいないという状態に陥ったのでしょうか。

1号機で過去にイソコンが起動するようなトラブルはなかったのか、公表されている情報を調べたところ、原子炉が緊急停止するなどして原子炉の圧力が高まるケースは何度か起きていました。しかし、いずれもイソコンが起動したという記録はなく、その代わり、原子炉の圧力を下げる「逃がし安全弁」と呼ばれる別の機器で対応していました。

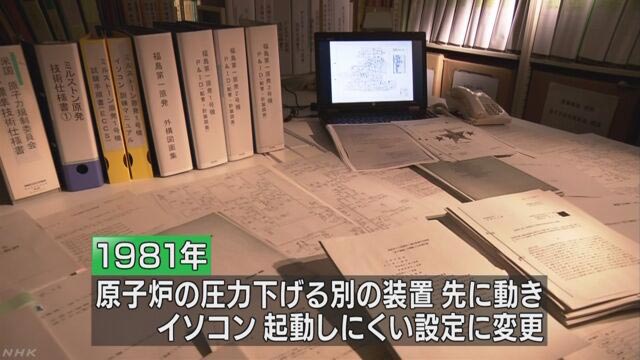

どういうことなのか。東京電力関係者への聞き取りや情報公開請求などで取材を進めた結果、1981年、1号機で、「逃がし安全弁」が先に作動し、イソコンは自動で起動しにくくなるような設定変更が行われていたことがわかりました。

東京電力は、この当時、逃がし安全弁に国産の技術が導入され、弁の信頼性が向上したと説明していますが、イソコンより逃がし安全弁を優先した理由については、記録がなく、確認できないとしています。

イソコン“ためらう装置”

このときの設定変更の理由は確認できていませんが、イソコンをめぐる当時の状況について、1998年から福島第一原発の所長も務めた、ビジネス・ブレークスルー大学の二見常夫教授は、次のように述べています。

「イソコンは、万一損傷などが生じると放射性物質を外に漏らすおそれがあることや、作動するとごう音とともに大量の蒸気を出すため、周辺住民に不安を与えるとして動かすことをためらう装置だった」。

さらに、1号機が運転を開始した1971年から数年は、実際にイソコンを起動させる試験を行っていたこともわかりました。1973年に入社し、イソコンの起動試験にも立ち会った東京電力元技術者の北山一美さんは「大きな音や大量の蒸気で住民を驚かさないよう、イソコンの試験は深夜に行っていた」と証言しています。しかし、1974年以降、イソコンの起動試験を行った記録や証言は途絶えます。1981年の設定変更もあってイソコンはトラブルがあっても作動することはなくなり、いわば“封印”されたような状態になっていったと考えられます。

イソコン再び動きやすく

この“封印”は奇しくも原発事故の前年、2010年に解かれます。

きっかけは2009年2月に起きたトラブルでした。1号機の設備の不具合で原子炉の圧力が上昇。設定どおり、逃がし安全弁が自動で作動しましたが、原子炉が緊急停止する圧力に達せず、結局、運転員が手動で原子炉を止めることになりました。東京電力はこのトラブルを重く見て、安全対策を見直し、2010年、こんどはイソコンが逃がし安全弁より先に作動するよう設定変更したのです。

実際に動かす試験行われず

しかし、実際に動かす試験はこのあとも行われませんでした。

これについて東京電力は「イソコンは、損傷などが生じると放射性物質を外に漏らすおそれがある」とし、研修などで知識を習得していたとしています。

事故のあと公表された1号機の事故対応の手順書には2010年の設定変更履歴の記載はあるものの、具体的な対応を記した本文が見直された形跡は見あたりませんでした。

結局、イソコンを動かした経験のある人が現場に誰もいない状態で事故を迎えていたのです。

見えてきた教訓は

2010年の設定変更は、当時の規制当局、原子力安全・保安院に届け出がありましたが、保安院も、実際にイソコンを動かす試験を求めてはきませんでした。

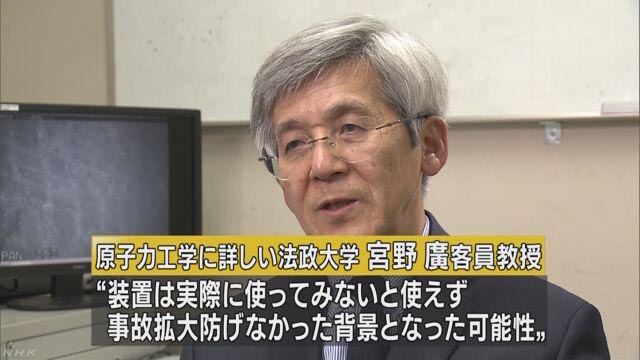

原子力工学に詳しい法政大学の宮野廣客員教授は「装置は実際に使ってみないと使えないもので、こうした経緯が事故の拡大を防げなかった背景となった可能性がある。今後の教訓として、ほかの安全設備についても試験や訓練のあり方を見直す必要がある」と話しています。

いまある国内の原発にイソコンはありませんが、宮野客員教授など専門家が指摘するのは、ほかの原発にも安全上重要でありながら、実際には動かしていない設備があるということです。

例えば、原子炉を冷却するため手段として全国に配備が義務づけられた消防車について、原子炉への注水訓練は行われているものの、事故を想定したときに確実に原子炉に水は届くのか、あるいはどれくらいの水が入るのか確認しておく必要があるといいます。

また、緊急時に格納容器の圧力を下げるベントと呼ばれる操作を行うには、ラプチャーディスクと呼ばれる金属製の膜を破らなければなりませんが、福島第一原発2号機ではベントが成功したかわからなかったことから、実際に一定の圧力をかけて破れることを調べておく必要もあるとしています。

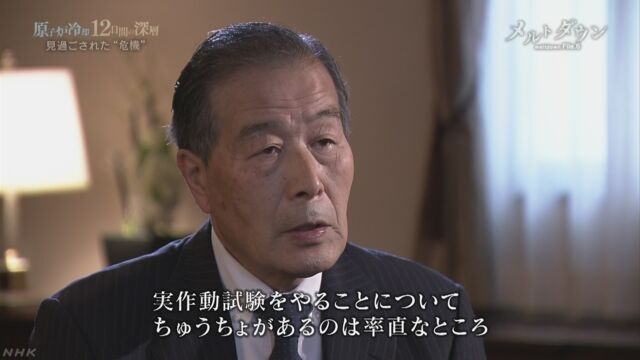

こうした安全設備について、原子力規制庁はNHKの取材に対し、「実際に装置を動かす試験にあたっては慎重な検討が必要だが、アメリカは原発の運転中に実際に動かす試験を行っており、リスクも踏まえながら調査・検討したい」とコメントしています。

動かすリスクをおそれるあまり、いざというときに生かすことができなかったのではないか。動かすリスクがあるという原発の重要設備の試験を今後、どう考えていくのか、難しい問いを投げかけています。