科学と文化のいまがわかる

科学

“第2の地球”見つかるか

2017.03.01

「太陽系からおよそ40光年離れた宇宙に、地球と似た大きさの惑星が7つある」

先月23日、欧米の研究者やNASA=アメリカ航空宇宙局などで作る国際共同研究チームが行った発表に、日本の有力な天文学者は「相当に大きな発見だ」と驚きを見せました。

NASAで行われた記者会見で、研究チームは「生命を育むことができる第2の地球が見つかるのは、もはや時間の問題だ」とも述べました。

“第2の地球”探しは、今後、どのように進められるのか。果たして、“第2の地球”は見つかるのか。

日本でこの分野の最前線にいる研究者に取材しました。

地球に似た惑星7つ発見

ベルギーやアメリカ、それに、アフリカなどの研究者で作る国際共同研究チームは、先月23日、イギリスの科学雑誌「ネイチャー」の電子版で、次のような発表をしました。

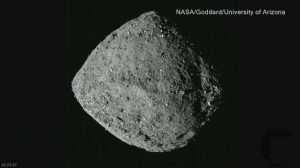

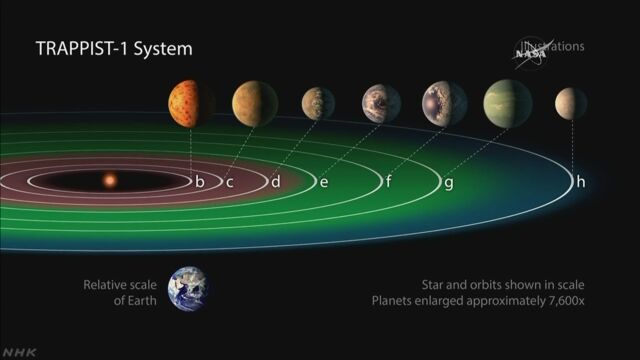

「太陽系からおよそ40光年離れた宇宙にある『TRAPPIST-1』と呼ばれる星の周りを、地球と似た大きさと質量を持った惑星が少なくとも7つ回っていることを突き止めた」

研究チームによりますと、7つの惑星は、その質量や、「TRAPPIST-1」との距離などから、▽表面にもし水があれば、凍ることなく、液体のままで存在できる可能性があるほか、▽うち6つは、地球のように、岩石などでできた固い表面を持っている可能性があるということです。

太陽系から近い宇宙で、大きさなど、地球と似た特徴を持つ惑星はこれまでも見つかっていますが、およそ40光年という比較的近い距離で、1つの星の周りに7つも確認されるのは初めてです。

NASAの責任者は記者会見で、「生命を育むことができる第2の地球が見つかるかどうかは、もはや問題ではなく、見つかるのは時間の問題だ」と強調しました。

世界の天文学者が驚く

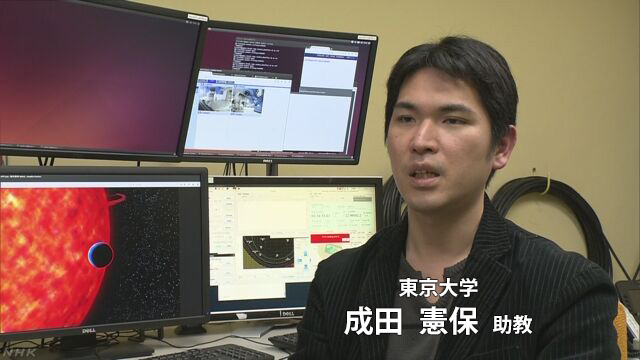

日本で、“第2の地球”探しの最前線にいる東京大学の成田憲保助教は「今までの考え方を変える驚きの発見だった」と話します。

何が驚きだったのか。

1点目は、1つの星の周りだけで、地球に似た大きさの惑星が7つも見つかったということです。

たった1つの星の周りだけでも7つもあったということは、広大な宇宙全体で見れば、数多く存在している可能性をうかがわせます。

2点目は、今回発見された7つの惑星の中心にある星、「TRAPPIST-1」の温度が、太陽のおよそ半分と低かったことです。

成田さんは「これまで、地球に似た惑星は、太陽に似た温度の星の周りで見つかるだろうと考えられ、探査が進められてきたが、今回の発見で、太陽より温度が低い星の周りにも地球に似た惑星が存在することがわかった。つまり、地球に似た惑星が存在するかもしれない条件がより広がった」と話しています。

太陽より温度が低い星は、太陽系から比較的近いところにも多く存在している可能性があるといい、だからこそ、“第2の地球”が見つかる可能性も高まったとしています。

惑星を“一網打尽”に!

実は、太陽系から比較的近いところに存在している太陽より温度が低い星も含めて、“一網打尽”に観測できる可能性がある、新たな宇宙望遠鏡を打ち上げる計画があります。

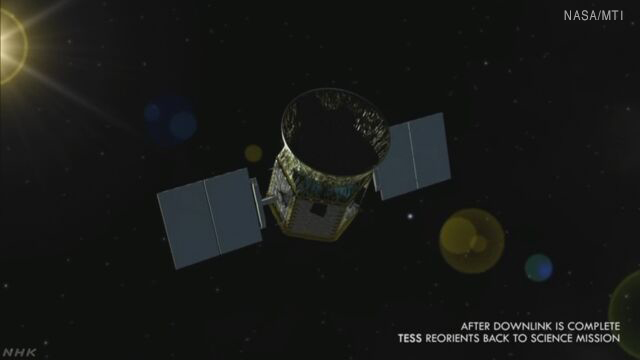

その宇宙望遠鏡の名前は「TESS」。

NASAやマサチューセッツ工科大学が来年3月にも打ち上げる予定で、この望遠鏡の観測計画作りには成田さんも関わっています。

「TESS」は、これまでの宇宙望遠鏡に比べて、観測できる視野が大きく広がったことに加えて、より低い温度の星の周りも観測の対象としています。

これまでの宇宙望遠鏡が、狙った特定の場所を詳しく調べるタイプだったのに対して、「TESS」は、宇宙全体をまるで底引き網のように網羅的に調べるタイプとなります。

「TESS」は、打ち上げ後、およそ2年間で、宇宙のすべての方向の観測を行う計画です。

「TESS」が惑星の候補として見つけた天体は、世界各地にある地上の望遠鏡で追加の観測を行い、惑星かどうか、大気を持つ可能性があるかどうか、調べることになっています。

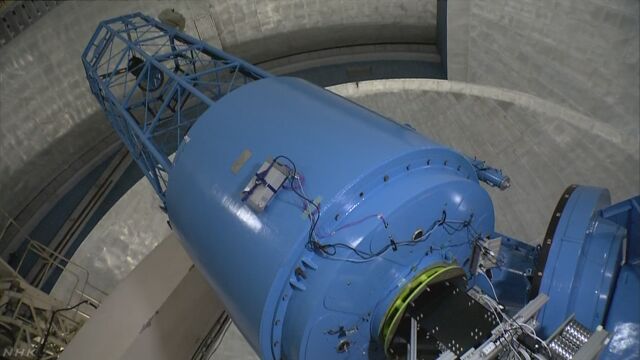

この地上からの観測には、日本の大型望遠鏡も大きな役割を果たすと期待され、国立天文台がハワイに設置している直径8.2メートルのすばる望遠鏡や、国立天文台が岡山県に設置している直径1.9メートルの望遠鏡が観測に参加することになっています。

成田さんは「地上の望遠鏡を使った分析にかかる時間も含めて、今後、5年以内に、地球に似た惑星が多数発見される可能性がある」と話しています。

「大気」観測がポイントに

では、これからも次々に見つかる可能性がある地球に似た惑星の中から、生命が存在する“第2の地球”をどのようにして見つけるのか。

ポイントとなるのは、惑星を取り巻く「大気」の観測です。

「大気」の中に、水蒸気やメタンなど生命につながる物質が含まれていることが分かれば、その惑星に生命が存在する可能性が高まります。

その「大気」を観測するのに大きな力を発揮すると考えられているのが、早ければ来年にもNASAが打ち上げる予定の新たな宇宙望遠鏡「ジェームズ・ウェッブ」です。

「ジェームズ・ウェッブ」は、惑星から届く光を極めて細かく分析する能力があり、大気に、水蒸気やメタンといった生命の存在につながる可能性がある成分が含まれているかどうか調べられると期待されています。

ただ、こうした観測でも、生命の存在そのものを突き止めることは難しいと見られています。

“第2の地球”決め手は?

では、生命の存在をつかむ決め手となるものはあるのか。

成田さんは、「酸素」と、「レッド・エッジ」と呼ばれる植物が反射する赤外線とを観測できれば、“第2の地球”ということもできる、生命が存在する可能性が高い惑星を見つけられる可能性があると考えています。

こうした「酸素」や「レッド・エッジ」について、成田さんは、日本やアメリカが計画を進めている直径30メートルの巨大望遠鏡「TMT」や、2030年代以降に計画されている「ジェームズ・ウェッブ」の次の宇宙望遠鏡ならば、観測できる可能性があるとしています。

成田さんは「光の速さで何年も、何十年もかかる場所に実際に行くことが難しい中、知恵を絞って、生命の存在につながる手がかりを見つけ出したい」と話しています。

惑星発見からわずか20年余で

そもそも、太陽系以外にも「惑星」があることが初めて明らかになったのは1995年。

それから、わずか20年余りの間に、観測技術が大幅に進歩し、太陽系以外で見つかった惑星の数は3400余りに上っています。

そして、今回の地球に似た惑星の発見。

天文学者たちは、見つけた惑星に驚くとともに、短い期間にそうした惑星を見つけられるようになった、人類が作り出す状況の変化にも驚いています。