科学と文化のいまがわかる

医療

あなたの家族も?難聴自覚しても医療機関受診しない 6割余

2023.02.01

高齢になれば耳は遠くなる。

WHO=世界保健機関によると、60歳以上の4人に1人は耳が聞こえにくい状態だとされています。

しかし、聞こえづらさがあっても、国内では6割あまりの人が医療機関を受診していないことが最新の実態調査で分かってきました。

実は聴力の低下は、認知症のリスク要因にも。

なぜ、放置してしまうのか。

そして、どうすればよいのか。

“高齢者に見られたくない”

「家族から『話がなかなか通じない』と苦情のように言われ、初めて聞こえにくくなっていると自覚しましたが、自分自身では正直、あまり悩みはありませんでした。それよりも補聴器をつけることで、商売相手に高齢者に見られてしまう方が辛いという気持ちがありました」

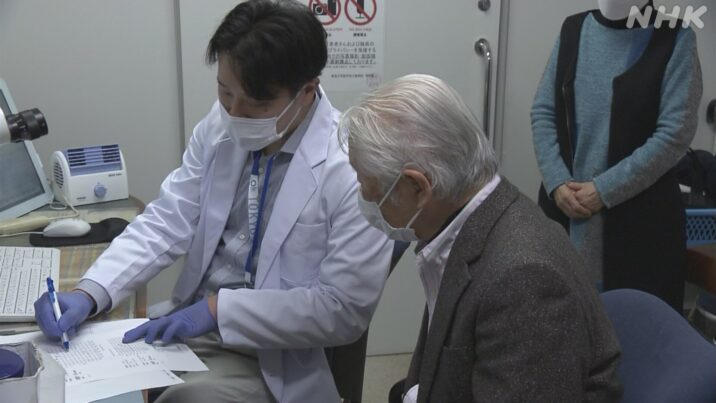

耳の聞こえにくさを自覚しながら、最近まで受診していなかった、渡辺哲哉さん(83)です。

神奈川県内で会社を経営している渡辺さんは、6年ほど前から自宅や会社で聞き間違いが増えていると指摘されるようになりました。

家族に促され、販売店で補聴器を購入することも検討しましたが、聴力の悪化による不自由さをそれほど感じず、購入を直前で取りやめたということです。

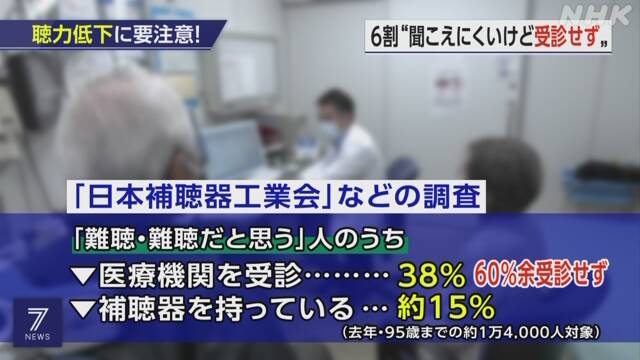

6割余が医療機関受診せず

耳が聞こえにくいことを自覚していても60%余りの人は医療機関を受診していないことが、1月下旬に発表された調査で分かりました。

調査は「日本補聴器工業会」が2022年の8月から9月にかけて、1歳から95歳までのおよそ1万4000人を対象にインターネットで実施。

難聴や難聴だと思っていると答えた人の割合は10点0%で、

▽45歳から54歳まででは5.5%、

▽55歳から64歳は8.9%、

▽65歳から74歳は14.9%、

▽75歳以上では34.4%となりました。

このうち、医療機関を受診した人の割合は38%でした。

60%あまりの人が受診しておらず、受診する人の割合は同様の調査が行われたイギリスやフランスなどヨーロッパ各国と比べて30から40ポイント低かったとしています。

また、難聴や難聴だと思っている人のうち、補聴器を持っている人の割合は15.2%。

ヨーロッパ各国の半分以下だとしています。

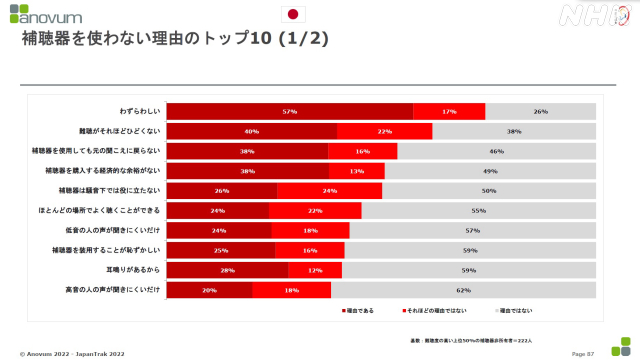

さらに、比較的重い難聴の人たちに補聴器を使わない理由を聞いたところ、

▽「わずらわしい」が57%、

▽「難聴がそれほどひどくない」が40%、

▽「補聴器を使用しても元の聞こえに戻らない」、

▽「補聴器を購入する経済的な余裕がない」が38%、

などとなっていました。

家族と医師から“専門外来受診を”

耳の聞こえの悪さを自覚していたものの受診していなかった渡辺さんは、その後、テレビの音量を家族が視聴する際の2倍の目盛りのところまで上げないと聞き取れなくなりました。

家族が耐えかねて、渡辺さんの持病を診てもらっていた医師に相談したところ、専門外来の受診を勧められました。

訪れたのは、神奈川県伊勢原市にある東海大学医学部付属病院が週1回開いている、耳の聞こえにくさや補聴器についての専門外来。

去年(2022)10月から通い始め、専門の医師に相談し検査を受けたところ、左耳では高い音域の聴力が落ちていることがわかりました。

補聴器の使用を数か月間続ければ、増幅された音に脳が慣れ、日常会話での声もスムーズに聞き取れるようになると言われ、目立たない大きさの補聴器をつけることになりました。

以前は補聴器をつけることに抵抗がありましたが、いまは月に1度、医師の診察を受けながら、高音から低音まで聞き取りに違和感がないよう調整してもらっています。

いまでは補聴器なしでは日常生活を送れないと感じるほど、満足しているということです。

渡辺哲哉さん

「病院で好みの補聴器を選べて、ここまで細かく調整してくれるなんて思いもしませんでした。補聴器をつけて初めて、人の話を十分に聞き取れていなかったことも気づくことができました。テレビを見てても今までより面白く感じることが多いし、電話も積極的に取れるようになりました。もっと早く受診すべきでした」

専門外来の医師によりますと、この病院に受診に訪れるのは難聴が比較的重い状態になった人ばかりだといいます。

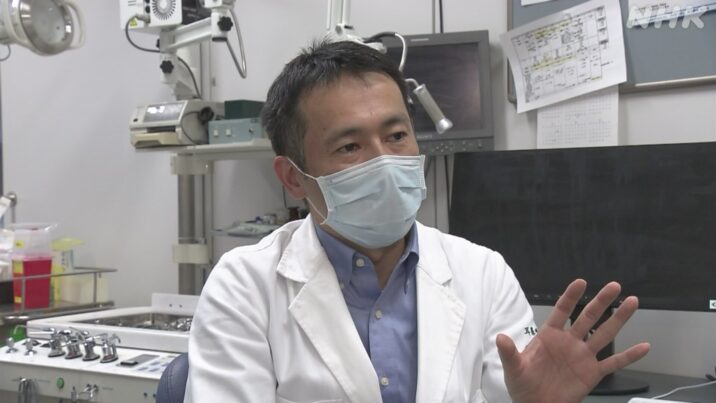

専門外来を担当 東海大学准教授 和佐野浩一郎さん

「受診への心理的なステップが一段あり、病院に行く病気でもないと思ってしまい、どこに相談していいのかわかりにくいのだと思います。聞こえづらさを自覚してもすぐに受診する患者は少なく、かなり悪くなってから受診する患者、ご本人は聞こえにくさに自覚はなく家族に連れられてしぶしぶ受診する患者さんが多いです」

聴力低下で認知症リスク増も

聴力の低下は生活の中での不自由さ以上のリスクになるという海外の報告もあります。

中高年で耳が聞こえにくくなることで、認知症の発症リスクが高まるおそれがあるというのです。

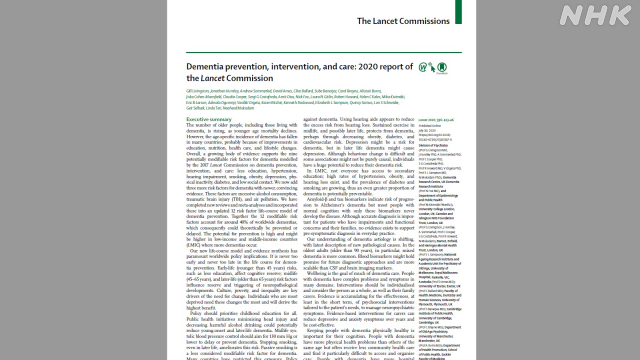

イギリスの医学雑誌「ランセット」の委員会は2020年に発表した報告書で、認知症のリスク要因について、

▽うつ状態や

▽ケガによる脳の損傷、

▽高血圧や

▽肥満、

▽社会的孤立に加えて、

▽聴力の低下など

12の項目を挙げています。

45歳から65歳の間に聴力が低下すると、認知症の発症リスクが1.9倍に高まるとしています。

リスク要因としては最も高いものの1つですが、補聴器を使うことなどで対応が可能で、予防可能な最大のリスク要因だと指摘しています。

また、報告書では、アメリカなどで行われた複数の研究によると、補聴器を使用することで認知機能の悪化を抑えられる可能性があるとしています。

一方で、補聴器が使いにくく効果を感じられていない人も多いとして、適切な使用を支援する必要があると提言しています。

どうすれば耳鼻科受診促せる?

では、どうすればもっと早い段階で耳鼻科を受診してもらえるのか。

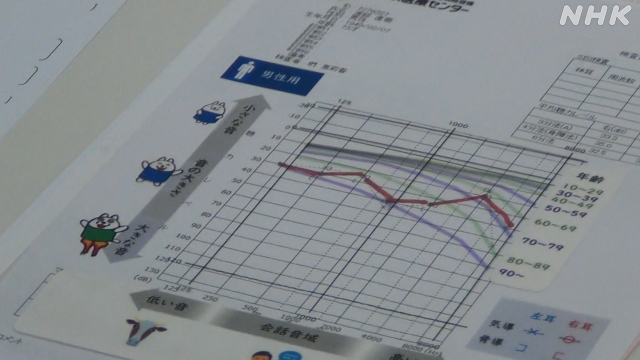

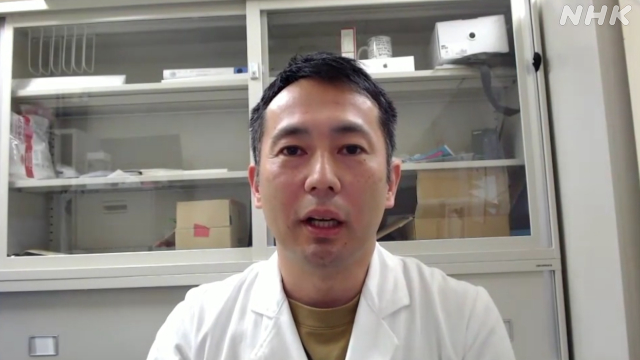

東海大学病院で専門外来を担当している和佐野浩一郎さんは、聴力検査の測定結果をきちんと認識してもらう方法を考えました。

聴力は音の周波数ごとに複数の結果が出ます。

視力検査の結果のようにわかりやすいものではありません。

そこで和佐野さんは、以前勤務していた東京都の国立病院で2020年までの20年間に受診した、耳の病気がない1万人あまりの聴力検査の結果をデータベース化。

低い音から高い音まで周波数ごとに分析、年代ごとの平均的な聴力を割り出しました。

10代から90代までの年代別、男女別に、平均でどれくらい聞こえるか、グラフにして分かるようにしました。

グラフで見ると、自分の聴力がどれくらいの年代にあたるか、同年代と比べてどれくらい低下しているかが分かります。

和佐野さんは患者への説明が容易になり、聴力の悪化を自覚してもらいやすくなったといいます。

東海大学准教授 和佐野浩一郎さん

「聴力は耳鼻科医にとっても、どの程度の結果なら補聴器をつけるべきか説明が難しかったのですが、かなり説明しやすくなりました」

“聞こえ”を見える化

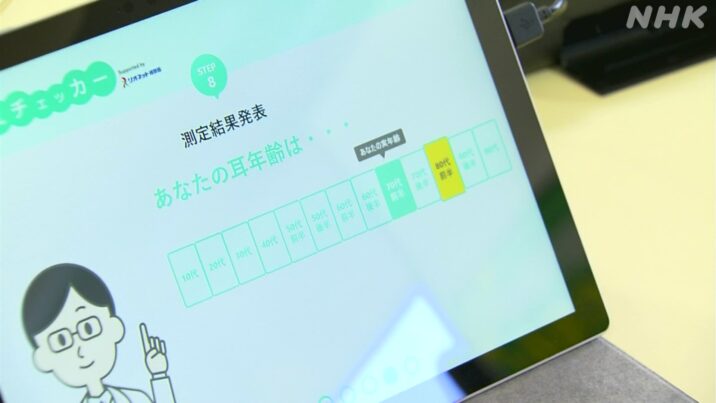

さらに和佐野さんはデータをもとに、自分の聴力がどれくらいの年代にあたるのか、いわば「耳年齢」を測定できる検査システムを大手補聴器メーカーと開発してきました。

タブレット端末につないだヘッドホンから出される高音から低音、3種類の音の聞こえについて答えてもらうと数分で「耳年齢」が表示され、音域ごとの聴力も同年代の平均値と比べることができます。

和佐野さんたちは2022年から薬局や公共施設で体験会を開き、使いやすさや効果を検証しています。

1月、東京・国分寺市で開かれたイベントで体験してもらう様子を取材しました。

20人ほどが参加したイベントで、体験した多くの人は「耳年齢」が実際の年齢に近いか、やや悪いという測定結果が出されていました。

耳年齢が90代とされた79歳の女性

「大人数で話すとき聞こえにくさがあるのですが、悪いことを実感しました。一度、病院で診てもらおうと思います」

年齢相応だという結果が出た83歳の男性

「自分の聴力は70代位かなと思っていましたが、80代前半という結果となって少しショックでした。自分にはまだ補聴器は必要ないと思っていますが、装置で悪い結果が出ると受診のきっかけになると思います」

セミナー企画したNPO法人 原俊男理事長(83)

「これまで開いてきたセミナーでも参加者どうしで話しているとき、明らかに聞き取れておらず会話もかみ合っていないような場面も見てきました。耳が遠いことには悩んでいるものの、人に言いづらく耳鼻科に行っていないという人も少なくありません。私も中程度の難聴がありますが、『耳年齢』が表示される検査システムは本当にわかりやすく、受診のきっかけになると思います」

和佐野さんはこの検査システムを公共施設や薬局など、一般の人が触れられるさまざまな場所に置いて、受診のきっかけを作りたいと考えています。

東海大学准教授 和佐野浩一郎さん

「聞こえにくいなと思っても、テレビを大きくしたり大声で話してもらったりして我慢してしのいでしまう人、どの程度聞こえにくくなったら受診すべきなのかわからない人も多い。一般の方々が手軽に聞こえ具合を測定できる環境をつくり、受診の敷居をもっと下げられるようにしていきたいと考えています」

いつ・どう受診? 補聴器は?

聞こえにくさを自覚したら、どの段階でどう受診すればいいのか。

補聴器を使っても改善されない場合、どうすればいいのか。

和佐野さんに聞きました。

Q.「聞こえにくくなったら、気軽に耳鼻科に来てほしい」ということですが、具体的にどの程度聞こえにくくなったら受診すればいいのでしょうか。

少しでも聞こえにくいなと思っているなら、まず最寄りの耳鼻科を受診してほしいです。聞こえにくいまま放置して聴覚を使わないと脳が働かなくなり、言葉を聞き取る能力も落ちてしまいます。

家族の話を聞き返すことがあったり、テレビの音量が大きすぎると家族に言われたりする場合は間違いなく軽度以上の難聴になっています。

「話を聞き取れていないよ」と人に言われるようならば、中等度難聴になっていることもあります。なるべく早く受診してください。

Q.どの医療機関を受診すればいいですか。

「補聴器外来」がある診療所や病院がベストですが、補聴器に詳しい医師たちとして学会から認定を受けている全国の「補聴器相談医」に相談する方法があります。リストは学会のホームページで確認することができます。

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医リスト

近くに補聴器を販売する店があるなら「どの医療機関と連携していますか」と聞いてほしいです。

だいたいは連携している医療機関があるはずで、そこから紹介された医師に相談するのもよいでしょう。

「特に連携している医療機関はないです」と言われたら、その店に通うのは止めたほうがいいです。

医師の診断書などがあれば、補聴器の購入費用が医療費として申告できるので、税制上も有利になります。

Q.通販やネットでは集音機も販売されていますが、補聴器とどう違うのですか。

集音機は老眼鏡みたいなもので耳に入ってくる音量を上げることができます。それに対して、補聴器は高音から低音まで利用者の聞こえにくい音域ごとに入ってくる音を調整できます。

人が話す声など必要な音の高さはしっかり入ってくるようにして、生活上必要ない音域は音量を下げたりするなど、細かい調整ができます。

耳鼻科では医学的知識に基づいて補聴器の調整方法を指示していますが、細かい調整ができない店で購入してしまうと聞こえ方が改善せず、快適に使うことが難しいです。

基本的には耳鼻科と連携していたり、補聴器の調整に詳しい認定補聴器技能者がいたりする店で購入を検討してください。

また、眼鏡の販売店で補聴器を買うことは、耳鼻科でコンタクトレンズを下さいと言っているようなものですので避けた方がいいです。

Q.補聴器を買っても聞こえづらさが改善しない人も受診した方がいいですか。

調整が満足にできない店があるのも事実で、高額の補聴器をせっかく買ったのに使わない「タンス補聴器」の状態にある人がかなりいます。

日本補聴器工業会の調査では、1日に1度も補聴器を使っていない人が12%いるというデータも出されています。

そのような場合はやはり、補聴器相談医に相談していただくのがいいです。

ただ、外来診療の中で聞こえ方の調整までしている医療機関は少ないため、多くの場合、実際の調整は販売店で行う形になりますが、医療機関が診療情報を店に提供し、どんな調整を行ったのか店に報告を求めることで耳鼻科医が主導して調整することができます。

実際に東海大学病院の補聴器外来でも、連携していない販売店と診療情報をやりとりして調整を行うことがあります。

日本では補聴器が家電量販店や通販でも補聴器で気軽に手に入りますが、聴覚の専門家の関わりが少なく、購入後、聞こえ方に満足していない人が海外と比べ多いのが現状です。

1人の耳鼻科医としても学会としても、聞こえづらさがある人への受診を呼びかけるだけでなく、補聴器の調整にも積極的に関わり、聞こえ方の満足度を上げていくことが必要だと考えています。