科学と文化のいまがわかる

原子力

原発事故9年 廃炉作業 残り約30年で終えられるのか?

2020.03.03

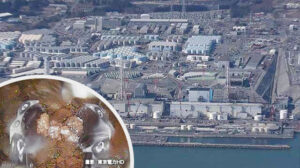

国と東京電力が最長で40年かかるとしている、福島第一原子力発電所の「廃炉」の作業。

そのおよそ4分の1となる9年近くになりますが、その進捗(しんちょく)は、全体としては当初の計画より遅れています。

加えて廃炉作業は、これからより難しい段階を迎え、いまは存在しない新たな技術の開発も必要になり、専門家は「まさに未知の領域になる」とその困難さを指摘しています。

はたして、残りのおよそ30年で、廃炉の作業を終えることができるのでしょうか。シリーズ「原発事故9年 福島第一原発7つの疑問」。全7回の3回目です。

廃炉までの道筋は?

今後の廃炉の作業は、どのように進められていくのか。

国と東京電力は、福島第一原子力発電所の廃炉への道筋を示す工程表を定期的に示しています。去年12月に示された最新の工程表では、廃炉作業を始めてから、すべての作業を終えるまでに最長で40年かかるとしています。

工程表は全体を第1期から第3期までの3つの期間に分けています。第1期は、福島第一原発1号機から4号機のいずれかの使用済み燃料プールから核燃料の取り出しを始めるまでとされ、4号機で2013年11月にその作業が始まったことをもって第1期はすでに達成し、終了しています。

第2期は、溶け落ちた核燃料、いわゆる「デブリ」の取り出しを1号機から3号機のいずれかで始めるまでとしています。まだデブリの取り出しはどの号機でも始まっていないことから、現在はこの第2期にあたります。

国と東京電力は、来年(2021年)、2号機でデブリの取り出しを始める予定で、これが計画どおり進むのならば、第2期は来年で終了することになります。

その後は、第3期に入ります。

デブリを取り出し、汚染した建屋を解体するなどすべての廃炉作業が終わるまでとしていて、期間としては第3期がもっとも長くなります。

「デブリ」とは

今後、30年前後は続く見通しの廃炉作業。最大の難関は「デブリの取り出し」といえます。

「デブリ」とは何か。ここでもう一度おさらいをしておきたいと思います。

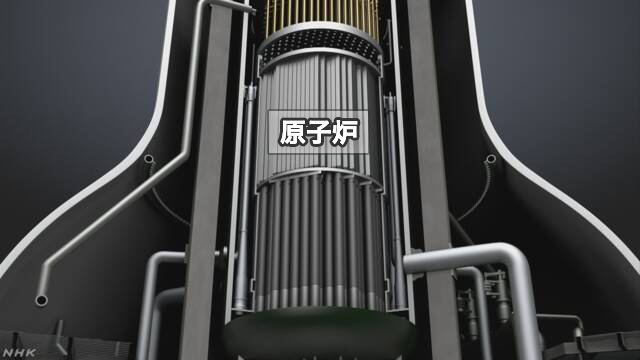

原子炉では、制御棒を挿入して運転を停止しても、核燃料は崩壊熱と呼ばれる熱を出し続けます。そのため、水を入れて冷やさなければなりませんが、冷却ができなくなれば、その温度はどんどん上昇していきます。そして、およそ2800度の高温になると、核燃料はみずからの熱で溶け始めてしまいます。

その溶けた核燃料が周囲にある金属製の構造物と混じり合ったものが「デブリ」です。

通常、核燃料は被覆管と呼ばれる金属製の筒の中に納められています。これは「燃料棒」と呼ばれ、「燃料棒」を束ねたものが「燃料集合体」です。

核燃料は、「燃料集合体」ごとに1つのかたまりとなり、その周囲をカバーで覆われています。核燃料が高温になって溶けるとき、こうした周囲の構造物も溶け、混じり合って「デブリ」になっていると考えられています。

デブリは、1号機から3号機の原子炉の中や、原子炉を覆っている格納容器の下のほうにたまっているとみられています。その量は、合わせて推定880トンにもおよびます。

「デブリ」の取り出し、まず2号機から

強い放射線を出す大量のデブリ。これをどうやって取り出していくのか。

これまで格納容器内部の調査や取り出しに向けた検討が進められてきました。そして、最初にデブリを取り出す号機として選ばれた2号機は、来年(2021年)から取り出しを始める予定です。

2号機は、1号機と3号機に比べて格納容器内部の調査が進み、内部の状況がもっともよくわかってきたのが大きな理由です。

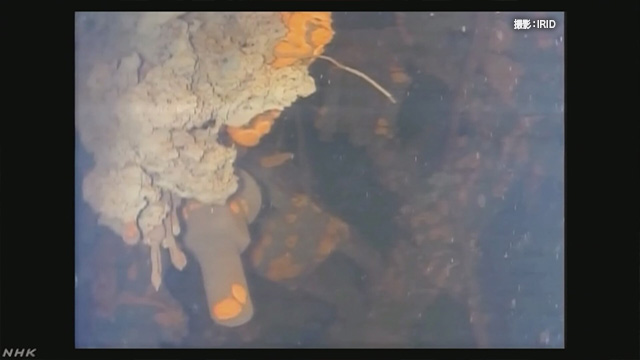

2018年1月の調査ではデブリとみられる堆積物を確認し、翌年の2019年2月には、ロボットでこの堆積物に触れて、動かしたり、つかんだりすることにも成功しました。

このため、国と東京電力は、まず2号機でデブリの取り出しを始めることを決めたのです。

「デブリ」すべての取り出しには高いハードル

しかし、最初の取り出しは試験的なもので、取り出す量は「数グラム程度」にとどまります。

その後、段階的に取り出しの規模を拡大していくとしていますが、量を増やしていくためには、固まっているデブリを切るなどの経験したことのない作業も必要になります。

そういった作業のすべてを極めて放射線量の高い環境の中で、「遠隔操作」で行わなければならず、現時点で、順調に進むかは見通せていません。

さらに、福島第一原発のデブリ取り出しには技術的に困難な課題があります。

格納容器は事故による損傷で穴があいていて、修理も難しいことなどから、現状では放射線を遮蔽する水で満たした状態で取り出すことができません。

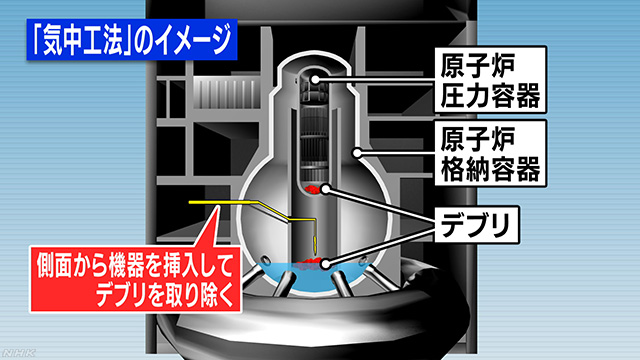

そのため、水位は低いまま、空気中で取り出す「気中工法」と呼ばれる方法を軸に進めるとしています。

これは、世界でも例がなく、放射性物質の飛散を防ぐ対策や、放射線量が高い環境での安全対策を徹底しなければならず、具体的な計画をどうつくるか、課題になっているのです。

加えて、2号機については核燃料を多く含むデブリが格納容器の下のほうではなく、原子炉の中にとどまっているとみられています。

原子炉の中については、実はまだ調査すらできておらず、どのような状態でどのような箇所にたまっているかわかっていません。

そのため、どのような装置でどう取り出せば安全なのかも現時点では何も見えていません。

遅れている1号機と3号機では、格納容器の下の部分についてもまだどのようにデブリが存在し、どう取り出していくか具体的な方針は決まっていません。

国と東京電力は、すべてのデブリを取り出す方針ですが、880トンにおよぶデブリを本当に取り出すことができるのか。今後の技術開発によるところも大きく、現状でははっきりとした見通しが立っていないのが実情です。

放射性物質の飛散がリスク

日本原子力学会廃炉検討委員会の宮野廣委員長は、これから行われる「デブリ」の取り出しに伴うリスクについて、次のように指摘しています。

「いちばん注意しなければいけないのは、格納容器の中にある放射性物質が飛散することだ。地震の発生や、重量物の落下など、さまざまなリスクを想定して事前に手を打つことが大切だ」

また、「デブリ」を取り出す方法についても、次のように指摘しています。

「固まっているデブリをどのように切り出して、取り出してくるかは、まだ具体的な工法が見えているとはいえない。信頼できる工法を作り、具体化していかなければならない。そのためにも、まずは、格納容器の内部を徹底的に調査していくことが必要だ」

デブリは取り出したあとにも課題があります。

当面は、放射線を遮る専用の容器に入れて保管する方針ですが、最終的にどのように処理し、どこに持って行くのかなどを決めなければいけません。

これについては、国はデブリ取り出しを開始したあと、デブリの分析などを進め、第3期に決めるとしています。

「デブリ」以外にも難しい課題が

デブリをめぐる課題のほかにも解決しなければならないことがあります。

福島第一原発の廃炉作業に伴い、発生するコンクリートや金属などのがれきといった大量の放射性廃棄物をどうしていくかも大きな課題です。

これらの放射性廃棄物は当面、敷地内に保管することにしていますが、最終的には、処理などして、運び出すことになります。これについても国は第3期に決めるとしています。

何をもって廃炉を終えたとするのか?

そして、なんと言っても、決めなければいけないのは、最終的な廃炉の形です。

「何をもって廃炉を終えたとするのか」

実は、この自明と思えることがまだ決まっていないのです。

通常、電力業界で「廃炉」とは、運転を止めて核燃料を運び出し、建屋を解体。最後はその場所を「さら地」にすることとされています。

しかし、国と東京電力は、建屋を解体してさら地にするまで作業を行うかは今の段階では決められないとしています。

廃炉作業をどこまで行うかという議論は、福島第一原発の敷地を今後、どうしていくのかという議論でもあります。また技術的に何が可能なのかということも見極めていく必要があります。

国は、デブリ取り出しや廃棄物の処理・処分についての検討結果を踏まえつつ、地元などの関係者の意見を伺いながら、決めていきたいとしています。

福島第一原発の廃炉作業を進め、再び高濃度の放射性物質が放出されるなどといったことがないようにリスクを下げていくことは当然として、その後の福島第一原発をどうしていくべきか。私たちも関心をもって、見続けていく必要があります。

シリーズ「原発事故9年 福島第一原発7つの疑問」。

次回、4回目は、こうした非常に困難な廃炉の作業を進めていくにあたり、作業の安全はどのように確保されているのか、詳しくみていきます。