科学と文化のいまがわかる

文化

映画「Fukushima 50」 福島第一原発事故に向き合う

2020.03.09

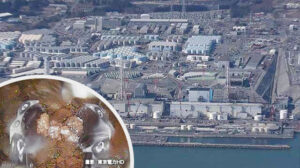

東日本大震災では、福島第一原発の3つの原子炉がメルトダウンし、史上最悪レベルの原発事故となりました。現場では、今も40年はかかるとされる廃炉へ向けた作業が行われています。

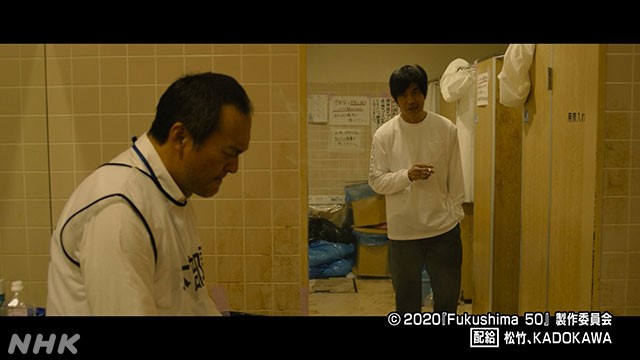

事故から9年が経ついま、原発事故をテーマにした映画『Fukushima 50(フクシマフィフティ)』が公開されました。「50」とは、福島第一原発事故の際、現場に残り続けた50人を超える作業員たちのことです。津波による浸水で、すべての電源を喪失し、原子炉が次々とメルトダウン。危機が迫る5日間を実話を基に描いた物語です。

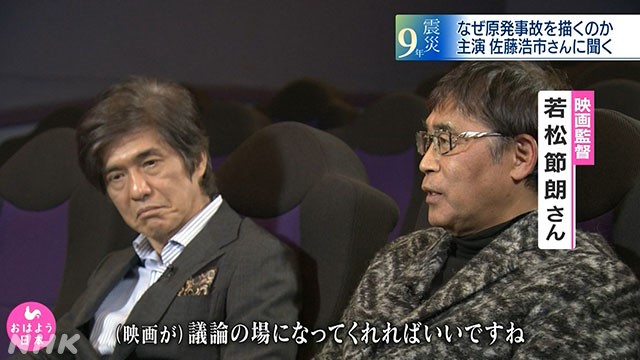

なぜ意見が分かれる難しいテーマを映画化したのか?主演を務めた佐藤浩市さんと、映画監督の若松節朗さんに聞きました。

なぜ原発事故を描くのか 主演 佐藤浩市さんに聞く

科学文化部 阿部智己記者

「なぜいま福島第一原発の事故をテーマにして映画を作ろうと考えられたのでしょうか?」

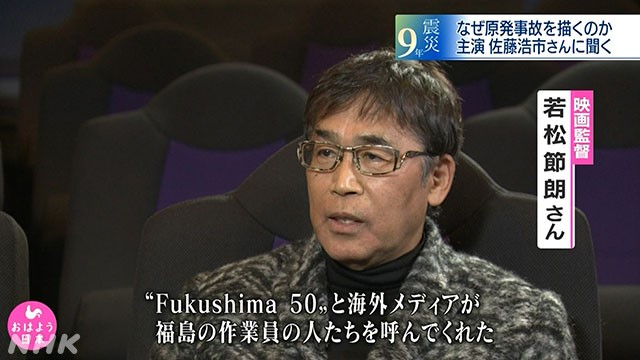

映画監督 若松節朗さん

「『Fukushima 50』と海外メディアが福島の作業員の人たちのことを呼んでくれました。こういう人たちがいることを世の中に知ってもらいたいのと、現実に原発の中で、どういうことをやっていたのか、これはやっぱり伝えていかなきゃいけないとギアが入りました」

そう語る若松監督に対して、主演の佐藤さんは、いまだ多くの住民が避難生活を強いられているなかでこの映画を撮ることに、実は戸惑いがあったといいます。

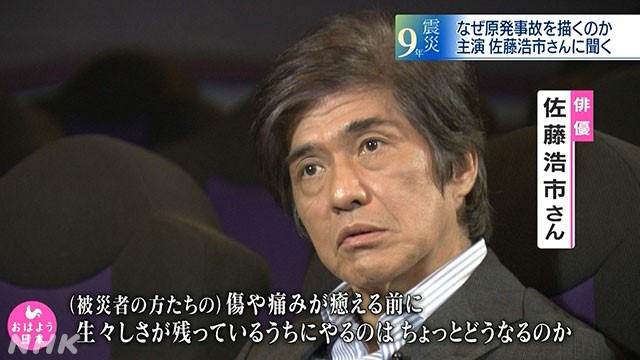

俳優 佐藤浩市さん

「時期尚早と言わないまでも、ちょっと早いかな、被災者の方たちの傷や痛みが癒える前に、その生々しさがまだ残ってるうちに映画をやるのは、ちょっとどうなるのかなと。それと、どちらに転んでも、どちらかのプロパガンダになってしまうかもしれない非常に危険な題材ではありました。だけど監督自身から最前線にいた所員の方々にフォーカスをあてて、そのドラマを作りたいという話を伺ったので、それだったら走ってみたいなというのがありました」

映画の見どころの1つは、当時の状況をリアルに描いていることです。福島第一原発の中央制御室や緊急時対策室などを可能なかぎり再現し撮影も時系列に沿って行うなど、臨場感を出すことにこだわりました。

映画監督 若松節朗さん

「リアル感をどうやって映像にするか。ここがやっぱり僕らが試されてるところだったような気がしますね。疲労感とか、見た目も一切顔も洗わない。どんどんどんどんヒゲも伸びてくる、どんどん汚くなっていく」

また、作業員の人物像を丹念に描くことにもこだわりました。スタッフは作業員に直接、話を聞き、ドラマに反映させたといいます。

佐藤さんが演じる主人公の伊崎利夫は福島第一原発の1号機2号機の責任者です。伊崎は福島出身で、避難所へ逃げている家族を思いながら、現場に残り作業に当たります。津波への想定の甘さから冷却機能を失い、原子炉格納容器に爆発の危機が迫る中、それを防ぐために作業員の誰かが放射線量の高い危険な現場へ向かわなければいけません。自分はどうすればいいのか?映画では、作業員のそんな心の葛藤が描かれています。

俳優 佐藤浩市さん

「圧倒的な絶望感、そして家族に対する思い、申し訳なさ、でも分かってもらうしかないという思いですよね。彼らが抱えていた恐怖心とか、そういったものを僕らはどう想起しようがしきれないものがあります。だけど見てる側にはそれを伝えなきゃいけない。見る側の人に10分の1でも伝わるようにやろうっていう思いは、ベクトルが同じ方向をみんな向いていたと思います」

半年かけて撮影した『Fukushima 50』は、今年(2020年)1月に完成し、福島県郡山市で最初の上映を行いました。試写会に来た人たちの反応は…。

「まだまだこんな状況だし、まだまだ終わってない」

「観た方がいいとか悪いっていうのは判断できないんですけど、ただつらいけど、事故のことを知ってほしい」

今回の映画製作を通じて、主演の佐藤さんと若松監督は、福島第一原発の事故を、どう見たのでしょうか?

阿部記者

「東京電力が事故を防げなかった。そのことの責任を佐藤さんは演じられながらどういうふうに感じられましたか?」

俳優 佐藤浩市さん

「だからこそ、もう一回机の上にこの映画を置いたなかで、みんながあしたに向かって話をしていかなきゃいけない。答えがすぐ出る話では正直ないじゃないですか。まだ痛みや傷が癒えぬまでも、それを覚えているうちにもう一回みんなでこれを、机の上に乗せてみるべきなんじゃないのかと僕自身も変わりました」

映画監督 若松節朗さん

「映画が議論の場になってくれればいいですね。いろんなことを話し合えると思うんですよ。世界には原発を持ってる国々がいっぱいありますよね。その人たちにも、そういうメッセージを届けながら、いろんなところで良し悪しではなくて原発をもう1回考えるきっかけになるそのための映画です」