科学と文化のいまがわかる

医療

”もう支援はしない” 揺れたiPS細胞研究

2019.12.16

12月10日、ダイナマイトを発明したアルフレッド・ノーベルの命日。

スウェーデン・ストックホルムで開かれたノーベル賞の授賞式で、リチウムイオン電池の開発に大きく貢献し、2019年のノーベル化学賞に選ばれた吉野彰さんが、栄えあるメダルを笑顔で受け取りました。

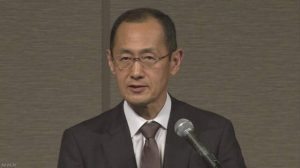

7年前の2012年、ノーベル医学生理学賞を受賞し、同じ場所でメダルを受け取ったのが、京都大学の山中伸弥教授です。

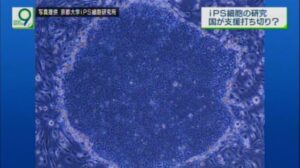

山中教授が開発した「iPS細胞」は、ヒトの体のさまざまな臓器や組織の細胞に変化させることができるため、失われた体の機能を取り戻す「再生医療」が実現できると期待され、翌2013年から10年間で1100億円を投じるという大規模な国家プロジェクトが立ち上がりました。

ところが、このプロジェクトのうち、山中教授が“再生医療を実用化する基盤”と位置づける事業について、10年計画の途中の来年度から予算を削減するという動きが、この夏以降、浮上したのです。

この動きをどう受け止めたのか、そして、iPS細胞研究の未来像をどう描いているのか、山中教授にインタビューしました。

(インタビューは11月29日に実施)

iPS細胞研究も“予算削減”?!

予算削減の対象とされたのは、山中教授が所長をつとめる「京都大学iPS細胞研究所」で移植に使える質の高いiPS細胞を培養し、大学や研究機関、企業に供給する「iPS細胞ストック事業」です。

予算は2022年度まで計上されるはずでしたが、山中教授は、医療研究の戦略を策定する内閣官房の職員から「2020年度から予算をつけない可能性がある」という趣旨の話を伝えられたと言います。

iPS細胞の再生医療 現状をどう捉える?

(水野)

iPS細胞研究のいまの状況、どう捉えているか、教えて下さい。

(山中教授)

iPS細胞の研究は、再生医療と、薬の開発の2つありますが、特に再生医療はいま日本が世界で一番進んでおりまして、網膜や角膜、パーキンソン病(治療を目指す細胞の移植)は臨床試験に入っています。先日、軟骨で臨床研究を申請していましたが、心不全や脊髄損傷(の治療などが)、今後次々に臨床試験に入っていくと思います。

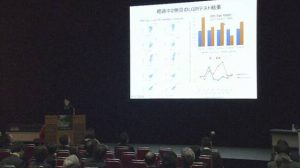

ここまでは順調と言えると思いますが、いまの日本の状況を見て、いよいよ医学の研究開発の超大国であるアメリカが、いよいよ本格的にiPS細胞に乗り出してきています。1個のベンチャーで、わたしたちが過去7年間いただいている国の支援より、大きい投資をあっという間に集めてしまうところも出てきております。国際競争がものすごい熾烈になると思ってきていますから、これから踏ん張りどころだと思っています。

iPS細胞の臨床応用を目指す研究は、山登りでいえば5合目6合目くらい、マラソンでいえば中間地点折り返したくらいです。山登りでもマラソンでも棄権したり途中で断念したりするというのが、後半に近づけば近づくほど多い。まだまだ一生懸命やっていかないとダメなところです。一般的に、すべての新しい治療の開発で、臨床試験に行く前も大変ですけれども、行ってから失敗する例も非常に多いですから。そんなに甘いものではありません。

いま、日本で“ワンチーム”といいますか、横の連携を非常に重要視しています。単独チームがバラバラでやると失敗するようなケースでも、横の連携を保ちながら日本の研究者や企業が協力して進めていくことによって、一人ではできないこともチームだったらできるんじゃないかな、成功率が高くなるんじゃないかなと思っています。

焦点の「iPS細胞ストック」 あり方は

(水野)

予算削減が取りざたされた「iPS細胞ストック事業」についてはどう考えていますか?

(山中教授)

ストック事業は、患者さんごとに最適なiPS細胞を提供しようという事業です。最終的には、どんな医療応用も企業にゆだねないとできませんが、企業がコスト重視で考えると、1つの1種類のiPS細胞を全ての病気、すべての患者さんで使うという選択になりがちです。しかし、その場合は患者さんに免疫抑制剤など、いろんな負担を強いる結果になりますので、私たちは患者さんファーストを実現するためには、複数の細胞を使い分ける、それぞれの病気それぞれの患者さんごとに一番いいものを何種類の中から選ぶということをぜひ実現したいと思っております。

国から支援を受けている私たちができるだけ適正な、低価格で、複数のiPS細胞を提供することによって、企業がコスト面であきらめるのではなくて、やはり患者さん重視で、いろんな細胞を使い分けるということにぜひ貢献したいなと思っています。

(iPS細胞ストック事業について、山中教授は、将来的に国の支援に頼らないで、一定の収益を上げながら、安定的に供給を続けられるようにしようと計画。京都大学は9月に財団法人を設立した)

(水野)

iPS細胞の事業化を目指す段階では、山中教授の手を離れるべきだという指摘もありますが。

(山中教授)

いろんな意見は当然ございます。わたしも真摯に耳を傾けて、どういう形が一番いいかということを、すごく悩みながら進めています。

たくさんあるiPS細胞の応用、パーキンソン病、目の病気、脊髄、心臓、血液、がん、軟骨、筋肉と、ものすごくたくさんの病気が対象になりますが、1つの会社でそれを全てカバーするということはできません。

いま民間にゆだねるということは、iPS細胞の持っている可能性というのをものすごく狭小化してしまう結果になると考えています。日本の企業にはぜひがんばっていただきたいんですが、1つの企業ではなくて、10、20という企業が成功していただきたい。それによってアメリカに負けない新しい治療を日本が届けるということを目指しています。いまの形を維持するのが最適な方法であると判断しております。

“予算削減”の議論 どう受け止めたか

(水野)

10年計画のプロジェクトの途中で、予算を削減するというような動きが出てきたことをどう受け止めていますか?

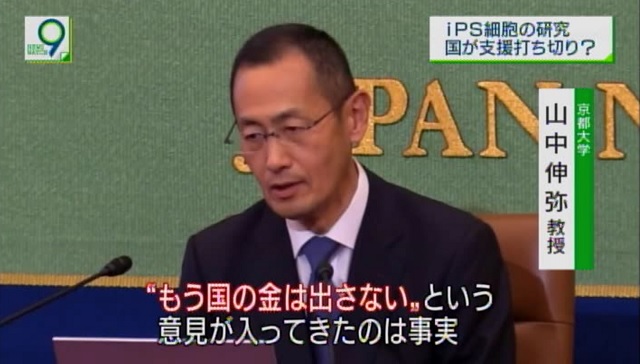

(山中教授)

国も、公の話し合いでは私たちの方針に賛成で、その国の方針に従って、公益財団法人化を進めてきたつもりです。その中で、国の意思決定をされる、官僚の方々に説明申し上げたんですが、いま心配しているのは私の説明が不十分で、非常に誤解を与えてしまったのではないかなと思っています。

いまの事業は10年ですので、あと3年で終了予定です。そのあと、事業を中断させるわけにいきませんので、これまでも一生懸命、寄付(を呼びかける)活動を行ってきました。いつまでも国のお金だけに頼ろうと思っているわけではありません。『寄付活動も一生懸命行っています』という説明の中で、もしかすると『もう十分寄付があるから、今の段階で国の支援はなくてもいいんだ』というふうに伝わってしまったのではないかと危惧しています。

iPS細胞研究 重点支援受ける理由は

(国がiPS細胞研究への重点的な支援を続けてきたことに対しては、ほかの分野の研究者などから研究予算の配分が偏っている、との批判もある)

(水野)

多くの研究がある中で、今後もiPS細胞研究が重点的な支援を受ける理由はどこにあるとお考えですか?

(山中教授)

継続的にご支援いただいていることをありがたく思っています。いま、私たちのストック事業は、年間直接経費で20億円支援をしていただいています。

基礎研究をしていた私から見ると非常に大きな額だと思いますが、医療応用・産業への橋渡しをしようという立場からみると、決して大きな額では実はありません。たとえば、武田薬品などとも共同研究していますが、もっとすごいお金を使わないと、医療応用はなかなか進まないということも実感しております。

これは、将来への投資だと考えております。1つではなくて10以上の企業を応援して成功していただく、将来、そういう企業が、その何倍、何十倍もの税収をあげる。さらには日本が開発することによって、薬価も比較的低く抑えることができると思っています。アメリカで開発されると、ものすごい高い薬価がついておりますので、医療費の軽減という意味でも、いまの20億を将来には何十倍、何百倍という形で、国民に返すということを目標にがんばっています。

いま、いろんな病気で画期的な薬が登場して、患者さんにとって福音となっています。昔は治らなかった病気がいまでは治る。ただ、残念ながらほとんどの画期的な薬は、海外、特にアメリカで開発されて、日本が輸入するという形になっています。その結果として1人の患者さんの治療に何千万円、1回の静脈注射が2億3000万円という薬も登場してしまいました。

iPS細胞に関してはぜひ、日本で開発したい。アメリカのまねをするのではなくて、日本が先頭を走りきって、アメリカが日本のまねをすると。これをぜひ実現させたいと思っています。

山中教授が強調したい iPS細胞研究の意義は

(水野)

支援見直しの動きや国内の現状を踏まえて、改めて強調したいことは?

(山中教授)

研究は10年、20年かかりますので、しっかりやり遂げるためにはまず、資金が必要です。これまでは国の資金に頼ってきましたが、今後は国の支援に加えて、寄付であったり、企業からの実費をいただいたり、もしくは実費さえ払えないベンチャーは将来成長した場合に、何らかの形で、資金を戻してもらう。そういった形で、なんとか続けていきたい。

いま多くの研究者を含めて、多くの日本人がアメリカのまねをすると、アメリカが成功したことをやれば間違いはないというところで止まってしまってると思いますので、ちょっと昔の元気だったころの日本を取り戻したい、日本が1番になるんだ、そう思っています。他の国と違うことをやっている、ガラパゴスになるんじゃないかという批判をいただきますが、世界で1位になるためには、それを乗り越えていかなければなりませんので、私たちの目指していることは日本人の患者さんにとって最適だと思ってがんばっていますので、ぜひ理解いただけたらと思っております。

一転 ”来年度も支援継続” 長期には?

インタビューから、1週間後の今月6日、竹本科学技術担当大臣は記者会見で次のように述べ、iPS細胞研究に対する国の支援は、来年度以降の3年間は継続の見通しとなりました。

結論的には、iPSストック事業を含みます、CiRA(京都大学iPS細胞研究所)への支援については引き続き、きちっと当初通りやるということになりました。

しかし、10年計画のプロジェクトが終了する2023年以降は、まだ方針が決まっていません。

本格的な議論はこれから始まりますが、iPS細胞のみならず、臨床応用を目指す日本の医療研究の方向性はどうあるべきなのか、取材を続けたいと思います。