科学と文化のいまがわかる

科学

『イグ・ノーベル賞』に13年連続で日本人

2019.09.17

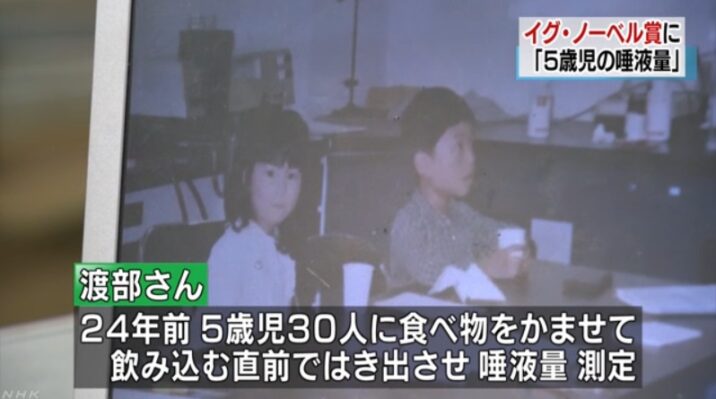

ノーベル賞のパロディで、ユニークな研究に贈られる「イグ・ノーベル賞」。ことしの「化学賞」に、小児歯科が専門の、明海大学の渡部茂教授が選ばれました。研究のタイトルは「5歳の子どもの1日の唾液量の推定」。日本人の受賞は13年連続です。

唾液の働き知ってますか

明海大学の渡部茂教授(68)は小児歯科が専門です。渡部教授は留学先のカナダから帰国した後の25年前ごろに、ある疑問が頭に浮かんでいました。

「子どもは1日にどのくらいの量の唾液を出すのだろうか」

唾液は口の健康を守る、とても大切な役割をしているからです。

さっそく、5歳の子どもを集めて実験をしました。実験では、準備した食べ物の重さをはかってから子どもに食べさせ、飲み込む直前に吐き出してもらいます。重くなった分が唾液です。6種類の食べ物で行いましたが、その実験は困難を極めました。相手は5歳の子ども。何度言っても飲み込んでしまいます。途中で帰ってしまう子どもも。自分の子どもを入れるという「奥の手」まで使い、3年程度をかけてなんとか30人のデータをとることができました。

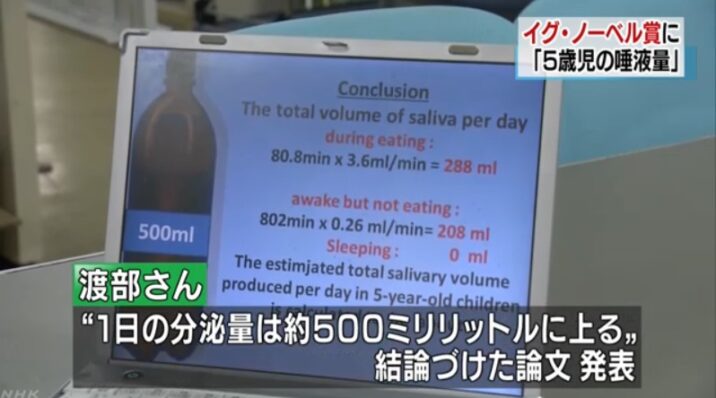

その結果、子どもの唾液の量は1日におよそ500ミリリットルと推定できたということです。渡部教授は、この研究について、次のように話しています。

「当時、歯科では虫歯の治療の研究が主流で、口の中の環境がどうなっているか知ろうという研究は少なく、今考えると、口の中の環境を調べて虫歯を予防する先駆け的な研究になったと思います」

子どもの口の中の環境を調べるうえで、唾液の量は最も基本的なデータのひとつでした。取材した渡部教授の印象は「極めてまじめ」。「知りたい」と思うことを困難があっても、まっすぐに研究するという研究者本来の姿が感じられ、そこが評価されたのだろうと思いました。

13年連続のイグノーベル賞

日本人がイグ・ノーベル賞を受賞したのは13年連続。さまざまな経歴をもった日本人が受賞してきました。「知りたい」ことなどに正面から取り組む人が日本に多いことは、日本の研究がまだまだ伸びしろがあることを示しているように感じます。

お口の健康 考えるきっかけに

渡部教授に受賞の感想を聞きました。

「口の中の環境は全身の健康状態と関係していることが分かってきていて、今回の受賞が口の中の健康を考えるきっかけになればうれしいです」

最後まで真摯(しんし)で真面目な研究者そのものの姿でした。