科学と文化のいまがわかる

文化

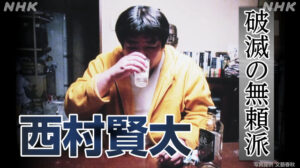

ノーベル文学賞秘話

2018.10.10

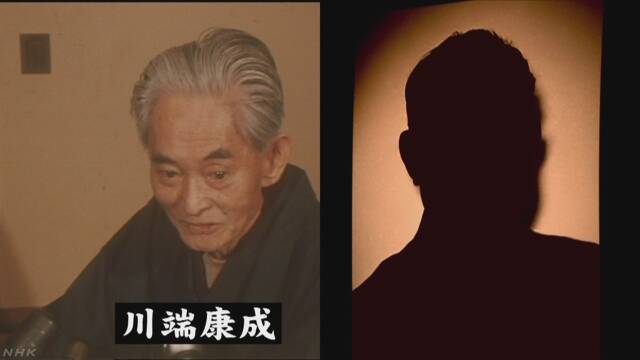

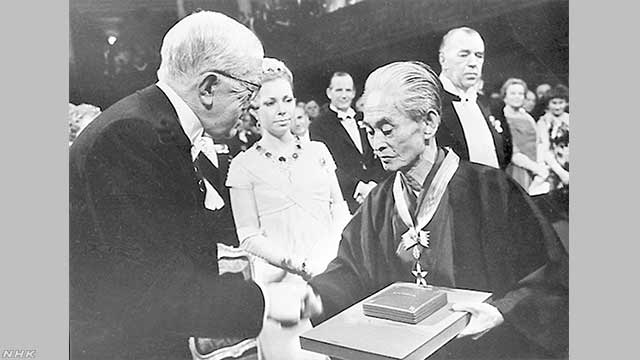

小説家の川端康成が日本人で初めてノーベル文学賞を受賞したのは、今からちょうど50年前の1968年。それから半世紀、この文学史に残る出来事が違う結果となっていた可能性があったことが分かってきた。

NHKがこの時代のノーベル文学賞の選考資料を調べたところ、賞の選考機関が、2人の日本人作家に同時に賞を贈る可能性を秘密裏に検討していたという、これまで全く知られていなかった事実が明らかになったのだ。

選考機関はなぜ「2人同時」を検討したのか。その「2人」とは誰なのか。この発見について、取材記者が報告する。

50年を経て公開される選考資料

スウェーデン・ストックホルムの旧市街は、中世からの建物に石畳の細い坂道が入り組み、歩いているだけでなんとも歴史を感じさせる場所だ。

その中心地に位置する広場に、ノーベル文学賞の選考を行う「スウェーデン・アカデミー」がある。

先月、私は、アカデミーの閲覧室に入っては、連日、膨大な量の文書と格闘していた。

読み込んでいたのは、アカデミーに保管されるノーベル賞の選考過程を記した資料だ。これらの資料は50年にわたる秘匿期間を経て、見ることができるようになる。

来年1月には川端康成が受賞した1968年の資料が公開されるため、それ以前の資料を改めて徹底的に調べ直そうと考えたのだ。

情報公開請求を行った資料は、谷崎潤一郎と詩人の西脇順三郎が初めて候補となった1958年から67年までの10年分。

リサーチャーの助けを借りながら250ページにのぼる資料を読み進めていくと、これまで目にしたことのないある資料にたどりついた。

「2人同時授賞」検討の新事実

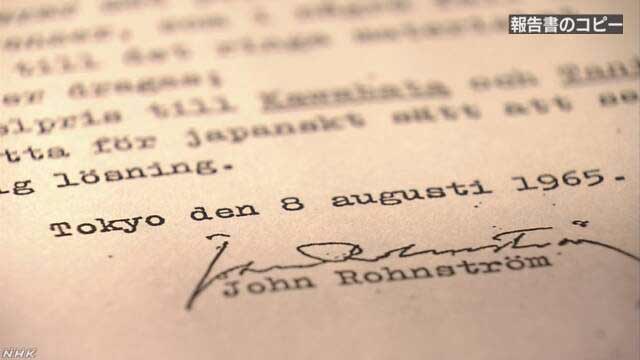

見つかったのは、1965年の選考資料の1つ。

アカデミーが賞の選考に役立てる目的で、この年に日本で行っていた聞き取り調査の報告書だった。

報告書の末尾には「1965年8月8日」の日付と共に「東京」と記されている。翌月・9月に行われる文学賞の選考に間に合うよう東京で報告書をまとめ、本国・スウェーデンへ送られたものだったのだろう。

ノーベル文学賞の選考資料は数多く見てきたが、「調査報告書」という種類のものを目にしたのは初めてだ。

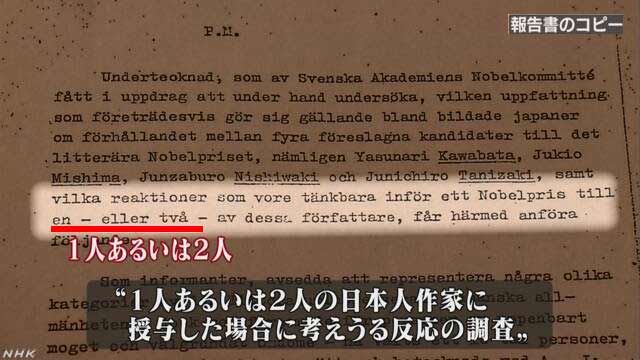

さらに驚いたのはその中身。報告書は15ページあり、その冒頭には次のような調査目的が記されていた。

「日本の教養のある人々が4人の日本人候補者ー川端康成、三島由紀夫、西脇順三郎、谷崎潤一郎―とノーベル文学賞についてどのように考えているか。また賞をこのうちの1人、あるいは2人の作家に授与した場合の考えうる反応について調査した」

「2人の作家?」と私は目を疑った。

この時期、谷崎・川端・三島・西脇の4人が候補となっていたことはすでに報じられていたが、「2人同時授賞」の可能性をアカデミーが検討していたというのは、初めて明らかになる事実だ。

秘密裏に進められた調査

報告書を読み進めると、この資料がとても興味深いものであることがわかってきた。

聞き取りの対象は10人あまりの日本人で、匿名のため肩書きだけが記されていたが、文芸評論家や日本文学が専門の大学教授などのほか、文学への関心が高い財界人や国会図書館の司書など、さまざまな立場の人から話を聞いている。

調査自体は小規模だが、報告書の中には「守秘義務が何より重要である」とか「メディア業界の人間は避けた」などとも記されていて、調査を秘密裏に行おうとしていたことがうかがえるのだ。

報告書によると、聞き取りを行った日本人からは川端と谷崎を評価する声が特に多く聞かれたということで、三島については「比較的若く、日本では候補として真剣に考えられていない」と記されている。

また、「日本人作家のノーベル賞受賞に対して数年前から非常に大きな関心を抱いている」と、国内で日本人初受賞への期待が高まっていることにも触れているほか、2人同時受賞についても、「文学賞が川端と谷崎のうちの1人または2人に与えられたら、日本で批判が出る可能性は全くないであろう」という大学教授の声を取り上げている。

そして報告の最後には、「川端と谷崎のどちらが賞に値するか、限られた資料の中で結論を導き出すことはできない。したがって2人に同時授与する方法が考えられる」と調査担当者の提言が記されているのだ。

ノーベル文学賞の選考の歴史を調べている専門家は、今回明らかになった資料について次のように分析する。

「2人同時授賞を考えているという情報はこれまで全くなかった。ここでの『2人』は川端と谷崎を念頭に置いていたと思われるが、それだけ2人の評価がアカデミー内できっ抗していたと考えられる。純粋な文学的評価だけでなく、知名度や評判や人気といった、日本人の本音の部分も知りたかったのではないか。また、初めて東アジアの国に賞を与えるにあたって、『1人の作家に対して』というよりも『アジアという地域や日本という国に与える』という意識があったのではないだろうか」(日本大学大学院 秋草俊一郎准教授)

2人同時受賞は幻に…

しかし、現実の選考は、この報告書の提言のとおりには進まなかった。

谷崎潤一郎が、この年の選考を目前にした7月30日に79歳で亡くなったのだ。

ノーベル文学賞は生きている作家にしか与えられない。

結果的に、谷崎はこの年の選考の対象から外れ、日本人初のノーベル文学賞は、3年後の1968年に川端康成が1人で受賞することになる。この選考資料の存在を知った後となっては、谷崎の死がなおさら惜しく感じられる。

調査の裏に意外な“日本通”

今回の調査報告書を読み進める中で、私はひとつの疑問に行き当たった。

報告書によると、聞き取りは主に英語で行われたということだが、同時に「2~3のケースはごく初歩的な日本語で行われた」とある。

1960年代のスウェーデンでは「初歩的」といえども日本語を話せる人物は多くはなかったはずだ。

はるか東の日本を訪れて聞き取り調査を行ったこの男性、いったいどのような人物だったのだろうか…。

唯一の手がかりは、報告書の末尾に記されていたサインだった。

記されていた「ヨーン・ローンストローム」という名前について調べると、この時期の「スウェーデン王立図書館」に同じ名前の司書が存在したことがわかった。

すぐに王立図書館に何か手がかりがないか尋ねてみると、数日後に回答が。なんと、いくつかの資料が見つかったという。

さっそく王立図書館を訪れると、対応した女性スタッフは「私もこの人物については知らなかった」と語りながら、ひとまとまりの書類の束を見せてくれた。

表紙には報告書と同じ「ヨーン・ローンストローム」の名前があった。

書類の1つにはこの人物の経歴が記されていて、「60年代中頃、日本に長期滞在した」とある。

まさにあの調査を行った人物で間違いなかった。

1916年にロシアで生まれたローンストロームは、翌年に勃発したロシア革命によってストックホルムに亡命。生後間もなく母を亡くし、のちに父とも離れて、おばに育てられたという境遇は、勝手ながら、幼くして肉親を失った川端康成の生い立ちと重なって感じられた。

この司書が日本で調査を行っていた時期の書類もいくつか残されていて、そこから意外な事実も明らかになった。

1965年の4月1日から9月30日までの間、王立図書館の仕事を休職し、日本語と図書館学を学ぶという目的で複数の奨学金を受けて日本に留学をしていたのだ。

そして、この年の8月13日に、この司書が東京からスウェーデンに送った手紙までもが見つかった。

宛先の「ウーノ・ヴィラーシュ」は王立図書館の元館長で、この時期のスウェーデン・アカデミーの書記長を務めていた人物でもある。

おそらくこの人物がアカデミーからの依頼を受け、この司書に調査を任せたのだろう。

手紙は、書き上げた調査報告書を航空便でスウェーデンに送ったことを伝える内容で、「お役に立てば幸いです」とまとめられている。

また手紙の途中には、「今は東京に住んでいるが、日本での滞在の最後には京都のお寺でも過ごしてみたい」と記され、ローンストロームが日本通であったことがうかがえる。

資料の中には、きまじめそうな表情でじっと正面を見つめる証明写真風の顔写真も残されている。

アカデミーの思惑は

一方、今回の調査報告書は、アカデミー側の思惑を探るうえでも重要な資料と言えそうだ。

歴代のノーベル文学賞の受賞者は、賞が始まった1901年以降、長く西洋の作家に偏っていた。アジアでは1913年という早い時期にインドの詩人、タゴールが受賞したが、タゴールは母語のベンガル語で詩作を行うかたわら、みずから英訳した詩も発表していた。

西洋の言語で作品を書かないアジアの作家の受賞は、1968年の川端康成が初めてだったのだ。

この時期のアカデミーによる選考の経過をまとめた「議事録」を見てみると、三島由紀夫が最終候補となった1963年の議事録には、「新しく重要な言語領域にノーベル賞を広げることを強く望んでいる」と記されているほか、川端康成が最終候補となった1966年には「日本に賞を授与することは賞の地理的拡大を意味し、その観点からも魅力を感じる」という考えが示されていて、当時のアカデミーにとっては、日本という“新しい国”に賞を贈ること自体が大きな意味を持っていたことがうかがえるのだ。

しかし、当時のアカデミーが日本文学を正しく理解することは、簡単なことではなかった。

スウェーデンにおける日本文学の受容に詳しく、村上春樹作品のスウェーデン語訳も手がけているジャーナリストで翻訳家のデューク雪子さんは、文学は言語の壁があることから理解が困難だったとして、「関心があったが、読めるのは英語かドイツ語かフランス語の訳だけで、アカデミーの知識はまだ非常に浅かった」と当時の状況を説明してくれた。

そのうえで、アカデミーが日本での聞き取り調査を行っていた理由については、「有名な日本文学者に尋ねても、川端がいいとする人もいれば谷崎の方がいいとする人もいて、戸惑っていたと思う」と、日本文学を正しく理解・評価することに苦慮していたのではないかと指摘している。

2人の運命は変わっていたか

今回の発見によって明らかになった、日本人作家の“2人同時受賞”の可能性。実現した場合、最も可能性が高いのは谷崎潤一郎と川端康成の組み合わせだろうが、取材を進めながら、私はある考えについても思いを巡らせていた。

「もしも、川端と三島が同時受賞していたら…」

デビュー前から川端を慕っていた三島と、その才能を高く評価してきた川端。いわば文学的な師弟関係にあった川端と三島は、長年にわたって書簡を交わしてきたが、川端がノーベル賞を受賞した1968年以降、その手紙のやりとりは少なくなっている。

そして川端の受賞の2年後、三島は割腹自殺をして45歳にして帰らぬ人となった。

さらに2年後には川端自身も自殺によってこの世を去る。

すべての出来事の因果関係は不明だが、もしも2人が同時にノーベル賞を受賞していたら、その先の2人の運命は少しでも違ったものになってはいなかっただろうか。

空想であると分かりつつも、ついそんな思いを抱いてしまう。

いよいよ川端受賞の真相が明らかに

そして来年1月、川端康成が受賞を果たした1968年の選考資料がいよいよ公開される。

川端はどのような評価を受けて受賞を決めたのか。その年の三島の評価はどうだったのか。これまで名前のあがっていない別の日本人作家も候補に挙がっていたのかなど、新たな事実が判明する可能性もある。

日本文学史上初の快挙の背景にはどのような事実が残されているのか、正月返上の取材が今から楽しみだ。