科学と文化のいまがわかる

科学

“科学技術強国”中国の躍進と日本の厳しい現実

2018.09.13

いま、中国の科学技術が急速に成長している。「科学技術強国」の建設を掲げてばく大な資金を研究につぎ込み、超大国・アメリカに迫ろうとしているのだ。これと対照的に、国際的な地位低下が指摘されている日本の科学技術。「科学技術立国」を標ぼうしながら、何がこの差を招いたのか。躍進を続ける中国の現実から目を背けてはならない。

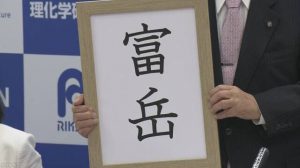

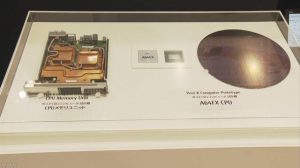

中国躍進の象徴、スパコン

中国・上海から高速鉄道で1時間余り、江蘇省無錫市にある「国立スーパーコンピューターセンター」。ここに、中国が世界に誇る「神威・太湖之光」がある。

アメリカなどの専門家がまとめている計算能力の世界ランキングで、ことし6月までの4期2年、1位の座を保ってきたスーパーコンピューターだ。

高度な計算を伴う研究に欠かせず、各国が開発競争にしのぎを削っているスーパーコンピューター。最新のランキングでは、中国は上位500台のうち200台余りを占め、2位のアメリカを大きく引き離している。

(中国:206台、アメリカ:124台、日本:36台)

右肩上がりの研究開発予算

「科学技術力をたゆまず増強させれば、中国経済はもっと発展できる」

中国の習近平国家主席が繰り返し強調している言葉だ。

いま、中国は国を挙げて科学技術力の強化に取り組んでいる。

文部科学省の科学技術・学術政策研究所によると、2016年の中国の研究開発費は45兆円余りと、10年で3倍以上に増えている。その額は日本の倍を超え、1位のアメリカに迫る勢いだ。

(日本:18.4兆円、アメリカ:51.1兆円)

その成果は着実に形となって現れている。

中国の研究論文の引用数は、2006年までの3年間の平均では世界で5位だったが、2016年までの3年間では2位に上昇。同じ時期に4位から9位に下がった日本とは対照的だ。

中国が誇る“量子通信の父”

世界をリードする研究分野も出てきている。

その代表格が「量子通信」だ。

「よくいらっしゃいました」

研究室を訪ねた私たちを和やかな笑顔で受け入れたのは、中国科学技術大学の潘建偉教授。量子通信の研究の世界的権威で、去年、イギリスの科学雑誌ネイチャーが選ぶ「今年の科学者10人」に選ばれ「量子通信の父」とも評されている。

量子通信は、光子と呼ばれる光の粒子に情報を載せる新たな技術だ。

盗聴が難しく安全性の高い次世代の通信技術として、軍事への応用も視野に世界で開発競争が続いている。

潘教授の研究グループは、2016年、開発費100億円とも言われる人工衛星を打ち上げ、世界で初めて人工衛星と地上との間、およそ1200キロの距離で量子通信に成功して世界を驚かせた。

こうした成果には国の支援が欠かせなかったと話す潘教授。数年以内に新たな人工衛星を打ち上げる計画だ。

「この数十年、中国政府が基礎科学の研究を支援しているおかげで、研究者全体のレベルが上がってきました。量子通信は、10年後には実用化されるでしょう。われわれはこれからも世界のけん引役であり続けたい」

世界の英知を集める「千人計画」

躍進を続ける中国の科学技術。その担い手の確保にも抜かりはない。それが「千人計画」だ。

「中国の研究環境はどんどん良くなっています。研究に使う機器はアメリカと同等か、私が使っていたものよりも最新のものがそろっています」

こう話すのは、上海科技大学で免疫とガンの研究に取り組む王こう鵬さん。

もともとアメリカの大学で研究を行っていたが、「千人計画」に応募し、2015年に中国に戻ってきた。

「千人計画」は、海外の研究者を破格の待遇で呼び寄せる中国政府のプログラムだ。

一定の移住資金が支給され、高い給与も約束されるほか、条件によってはそれまでの研究機関との兼任も可能となっている。

当初は海外で実績を挙げた中国人や中国出身の研究者が対象だったが、いまでは外国人も対象となり、この10年間に7000人以上の研究者を集めたと言われている。

中国に移る日本人研究者も

恵まれた環境は、外国人研究者にとって大きな魅力だ。

中国の名門、復旦大学の服部素之教授(36)は、日本やアメリカでタンパク質の構造などを研究していたが、3年前、「千人計画」に応募して中国にやってきた。

大学からは、教授職と、5年間で1億円以上の研究費を提供され、10人の研究員や学生を率いて研究を続けている。

「日本だと、私の同僚で私より業績がある人でも、研究室をまだ持てないという人がたくさんいます。日本だとほぼ不可能な環境なので、非常に感謝しています」

服部さんが指摘する中国の恵まれた研究環境。その1つが、高額な実験装置を大学側が学内の研究者向けの共有の機器として購入する点だ。

日本ではそれぞれの研究室が予算を捻出しなければならないケースが多いが、大学側で購入してもらえれば、自分の研究費を学生の経済支援や消耗品代などに充てることができる。

さらに、中国の大学では一般に、大学院生に給与が支給される点も大きいという。その分、大学院生は経済的な心配をせずに進学し、研究に専念できるのだ。

「中国では、博士課程での研究経験はとても評価され、給料も高くなります。ですから、みんな積極的に博士課程に進みますし、研究成果を出したいという熱意を持っています。復旦大学の学生は、東京大学の学生とまったく遜色ないどころか、むしろ上ぐらいに私は思っています」(服部さん)

中国の科学とどう向き合えばいいのか?

積極的な研究開発費の投入。優れた研究者の招へい。中国の科学政策の立案に関わる専門家は、科学を重視する方針は今後も変わらないと断言する。

「中国はいくつかの分野では世界と競争できるようになってきたかもしれません。しかし、全体で見るとまだまだです。経済成長に科学技術は不可欠です。成長の第1の力である科学技術に、中国は、今後も投資を増やしていきます」

地方大学が陥る深刻な事態

一方、日本の科学技術研究はどうなっているのか。現場を歩くと、躍進を続ける中国と対照的に悲痛な声が相次いでいた。

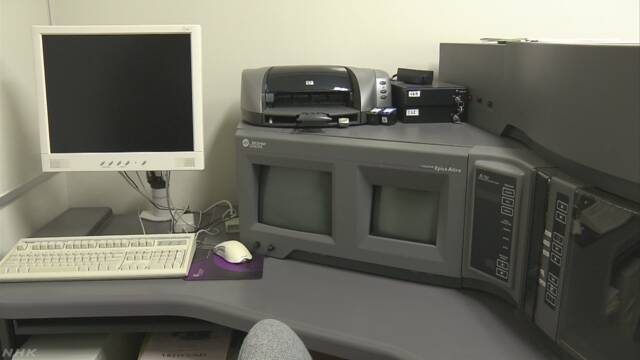

「こちらが、共同利用機器が置かれた施設です」

静岡大学農学部の本橋令子教授に案内され、レーザー顕微鏡や遺伝子解析装置など高額の装置が配備された施設を訪れた。

研究者が共同で使えるよう実験装置を少しずつ買い足してきたが、いま、次々と使えなくなってきていると言う。

「こちらの機械は、ふたつ合わせて5000万円くらいになります。一般の研究者には高額すぎて、個別に購入できる方は地方大学にはいないと思います」

本橋教授が指し示したのは、細胞の数やDNAの量を調べる装置。

利用記録をみると、最後に使われたのは4年前。修理費が工面できず、故障したままになっているのだ。

さらに、研究者の数も減り、農学部の教授室の1つは、空室になっていた。定年で退官する教授2人につき、新規で採用する教員を1人に絞っているからだ。

削られ続ける運営交付金

使えなくなる機械。減っていく研究者。いずれも背景にあるのは大学の資金不足だ。

国は10年余り前から、競争力があると見込まれる分野に研究予算を選択的に投入。その一方で大学の運営費は減り続けている。

静岡大学の場合、この13年で13億円削られた。

(H16年度:108億円、H29年度:95億円)

少しでも研究費を得るため、本橋教授は毎週のように外部資金の申請書を書いているが、競争は激しい。地方大学が置かれている深刻な状況に、危機感を募らせている。

「末期的な感じです。やれる実験・研究が限られてきています。そうすると限られた研究成果しか出なくなり、国際的な競争に勝てるようなレベルには、もう到達できないんじゃないかと思います。一定の予算をつけるような形にしてもらわないと、日本の研究のすそ野はどんどんせまくなってしまいます」

“中国に抜かされている”トップランナーの嘆き

危機感を募らせているのは地方大学だけではない。

「ここ数年、『先に論文を出された』と思って調べると、たいていは中国人なんです。ネイチャーやサイエンスなどの科学誌に論文を出しても、必ずっていうほど中国人に負けるんですね」

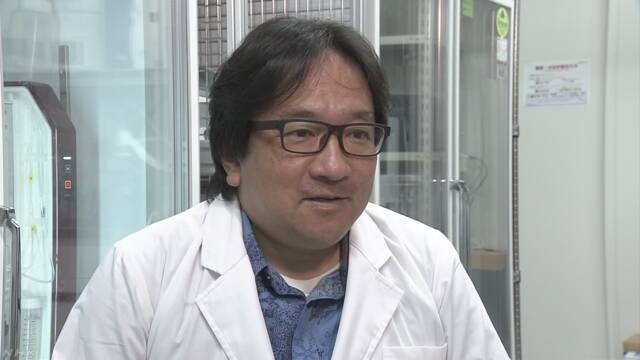

こう話すのは、東京大学大学院理学系研究科の濡木理教授。

タンパク質の構造を調べる構造生物学の世界的権威だ。

濡木教授は、近年、中国の急成長を肌で感じている。

その背景にあるのが豊富な資金力だという。

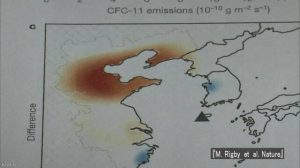

たとえば、「クライオ電子顕微鏡」という最新鋭の装置。定価は1台10億円で、東京大学でも配備されたばかり。国内でも5台しかないが、中国ではすでに数十台も稼働しているのだ。

「研究者の数と研究費、それはすなわち設備になるわけですが、それらが大量に投入されると、どうしても負けてしまうという状況ですね。もうわれわれも抜かされていますね」

もう1つ濡木教授が危惧しているのが、日本の将来を担う若い研究者の海外流出だ。

実は、「千人計画」で復旦大学に移った服部素之教授は、かつての濡木教授の教え子。

服部さんの研究室の映像を見た濡木教授は、こうつぶやいた。

「これではみんな、中国に行ってしまいますよ。こういう環境は、日本はさせてくれない。彼は中国に行ってよかったのでしょう。日本のことを考えると残念ですけど」

国内の大学のポストが減り、頭脳の海外流出が続く現実。海外で実績をあげた若手の研究者を呼び戻すことができなければ、日本の科学の大きな損失につながると考えている。

「若手研究者がいないということは、日本のサイエンスがもう伸びないということです。海外から若手を呼び戻せなければ、サイエンスが途切れてしまう。日本全体の社会問題だ」

日本の科学の未来に向けて

中国の科学者は、日本の現状をどう見ているのか。

中国科学院の穆栄平書記が語ったのは、日本の科学のすそ野の広さへの敬意だった。

「日本は、生命科学、化学、物理学、環境問題など、多くの分野で今も世界のリーダーです。毎年のようにノーベル賞も受賞しています。これからもっと日本と一緒に共同研究を行いたい」

しかし、日本の科学研究の行く末が危ぶまれる中、穆書記が語るような世界のリーダーであり続けられる保証はない。

中国の科学政策に詳しい笹川平和財団海洋政策研究所の角南篤所長は、中国に学ぶべき点があると話す。

「中国の科学技術が伸びた背景には、世界のトップレベルの知とつながっていることがあげられます。世界のトップレベルの科学者と中国の科学者が常に一緒に研究しており、国際共同の論文数は日本よりもかなり伸びているのです。日本の科学も、中国を含めて、もっともっと世界とつながっていくということが必要になってくる」

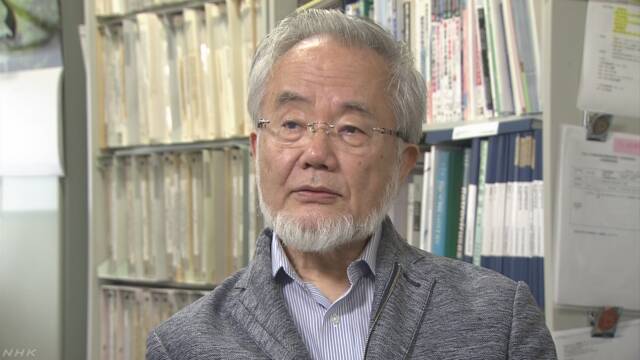

ノーベル医学・生理学賞を受賞した東京工業大学の大隅良典栄誉教授は、競争力や成果偏重の考え方を転換しなければ、日本の科学の良さが失われかねないと警鐘を鳴らす。

「『こうやれば必ず結果が出ます』というのは科学ではありません。わからないことに挑戦してみようという精神を失ってはいけない。成果がありそうなところに集中投資ばかりしていたら、新しい研究の芽が生まれてくることはないと思います。これから日本からノーベル賞受賞者が続々と生まれるかというと、だんだん難しくなってくると思います」

日本の科学のありようを見つめ直す時期が来ているのではないか。

大隅教授の指摘は、極めて重い。

「このままいくと、ある世代が抜けてしまうことになる。『ああ、しまった』と後で気づいても、それを取り返すには、何倍も時間がかかってしまう。ある分野が途切れてしまうと、それをもう1回立ち上げるのにはものすごく時間がかかるのです。長期的に見ると、日本の基礎科学は大変、危機的な状況になっていると思っています」

NEWS UP日本人はノーベル賞を取れなくなる? 進む科学技術力のちょう落

ご意見・情報 をお寄せください