科学と文化のいまがわかる

科学

「リュウグウ」の“玉手箱”を探せ!「はやぶさ2」の挑戦

2018.07.13

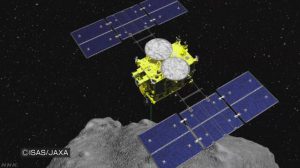

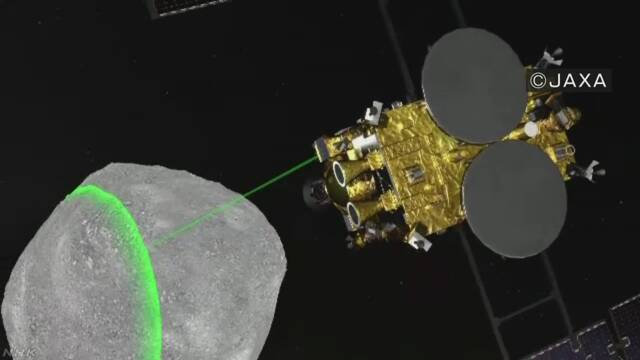

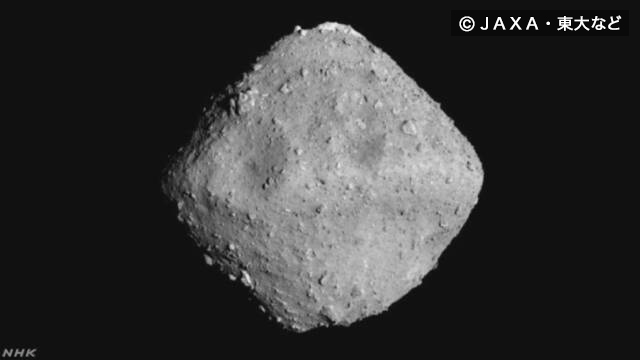

日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が地球からおよそ3億キロ離れた小惑星「リュウグウ」に到着してから2週間余りがたちました。「はやぶさ2」は現在、上空2万メートルの位置から、「リュウグウ」の詳しい観測を開始、早くも「リュウグウ」の意外な“素顔”が明らかになっています。未知の小惑星「リュウグウ」の最新の姿に迫ります。

生命の起源に迫る

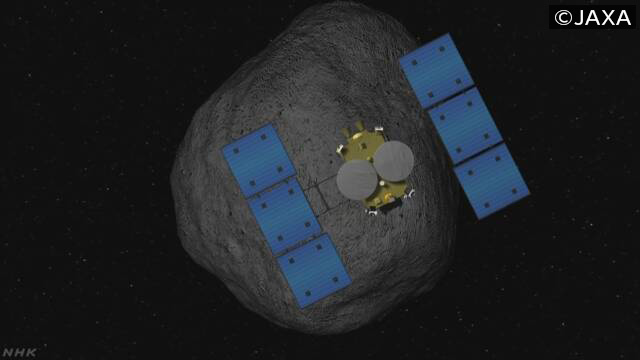

探査機「はやぶさ2」のミッション。それは、小惑星から岩石を持ち帰り生命の起源の謎に迫ろうというものです。

その「リュウグウ」は地球と火星の間にあり太陽の周りを1年と3か月余りかけて回っている小惑星。46億年前、太陽系が生まれたころの水や有機物が残っている可能性があるとされ、「はやぶさ2」の目標に選ばれました。

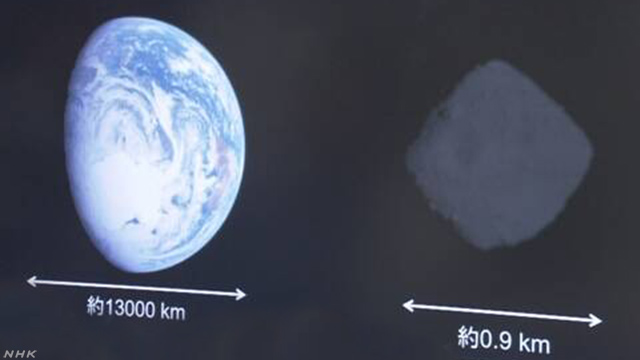

しかし、計画は簡単ではありません。飛行する距離は往路だけで32億キロ。一方で、目指す「リュウグウ」は直径900メートル程度と広大な宇宙空間では豆粒よりもずっとずっと小さい存在です。

例えると、東京から野球のボールを投げて、ブラジルにある6センチの的に当てるようなものだといいます。小惑星にたどり着くには探査機を正確に飛ばす極めて高い技術が求められるのです。

トラブルなし見事な往路

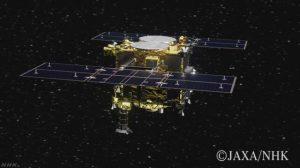

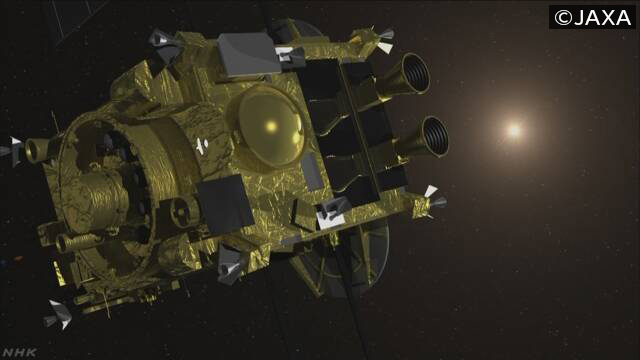

「はやぶさ2」の旅が始まったのは、2014年12月3日。鹿児島県の種子島宇宙センターからH2Aロケットで打ち上げられました。

まず1年かけて太陽を周回し、地球のそばを通過するコースをとりました。

これは地球の引力を使って加速しながらコースを変える「スイングバイ」と呼ばれる航法を使うためで、「はやぶさ2」は、これを見事に成功させて「リュウグウ」に向かうコースに入りました。

その後は燃費がよく長距離飛行に適した日本が得意とする「イオンエンジン」を使って太陽を2周し、「リュウグウ」に近づいていきました。

そして打ち上げからおよそ3年半がたったことし6月27日、「はやぶさ2」は32億キロの旅を成功させ、「リュウグウ」の上空2万メートルの位置にぴたりと到着したのです。

航海を支えたスイングバイもイオンエンジンも13年前に小惑星「イトカワ」に着陸し世界で初めて小惑星の粒子を地球に持ち帰った初代「はやぶさ」が試みた技術。その経験は「はやぶさ2」に確実に継承され小惑星到着を大きなトラブルなく成功させました。

リュウグウの謎に迫れ

到着から2週間余り。現在「はやぶさ2」は着陸にむけた詳しい観測を開始、日々、「リュウグウ」の新しい画像が送られてきます。そこからどんなことがわかるのか。今回、到着後初めて、画像分析の責任者、東京大学の杉田精司教授にインタビューすることができました。

杉田さんは、「日々新しい発見がある」と、興奮した様子で話します。

見えてきた素顔 岩石が語る誕生の秘密

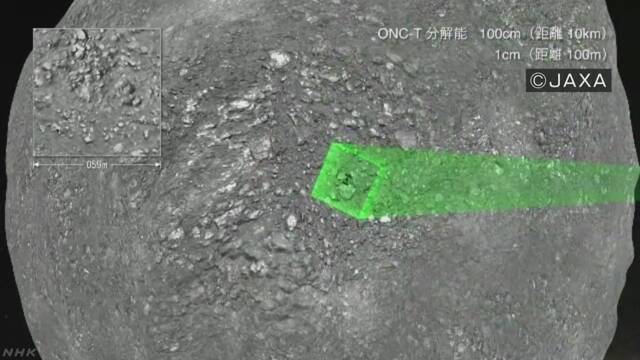

まず杉田さんが印象的だと語ったのが「リュウグウ」の地表の様子。

ここから「リュウグウ」の誕生の秘密が見えてきたというのです。

コマ型をした「リュウグウ」の表面は、大小さまざまな岩石の塊が多くあることがわかってきました。

その様子はなんと小惑星「イトカワ」と似ているというのです。

小惑星「イトカワ」は、初代「はやぶさ」が着陸し探査した結果、別の小惑星が壊れてその破片が再び集まってできたことがわかっています。

このため「リュウグウ」も「イトカワ」と同じような誕生の経緯をたどった可能性があることが新たにわかってきました。

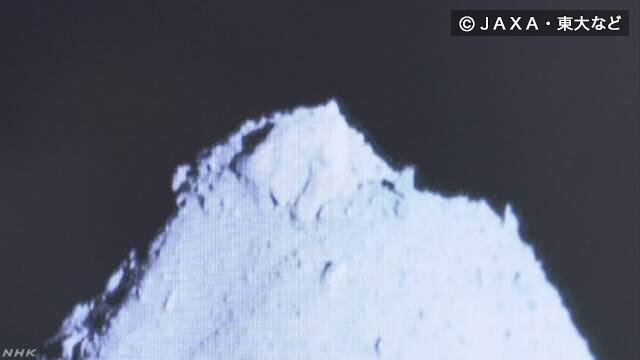

そのうえで、杉田さんは極の近くにある長さが100メートルから200メートルある巨大な岩を指さし誕生の様子を少し想像を交えながら語ってくれました。

「まだ仮説ですが、少し大きな小惑星が別の小惑星とぶつかってばらばらになったあと、その破片が集まってリュウグウはできたと考えられます。この巨大な岩も他の岩石と互いの引力で引き合って再びくっついた大きな破片の1つだと思います。こうした誕生の過程が明らかになると小惑星の内部の構造も予測できるため、今後の岩石採取に役立つのです」

暗い色のリュウグウ

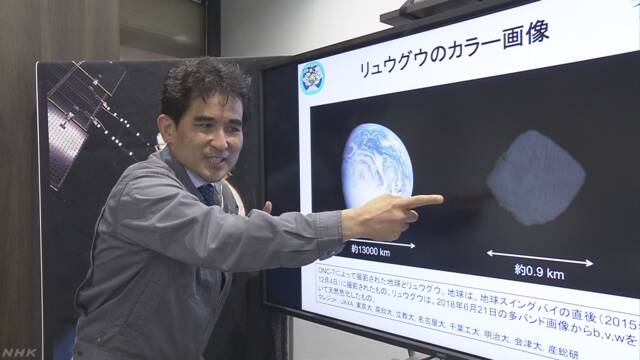

続いて杉田さんが指摘したのが“色”です。

カラー補正をした画像をみせてくれました。

すると「リュウグウ」はずいぶん暗く写っていました。

明るい地球の画像と比べるとその違いがよくわかります。

実はこの“暗い理由”、光を吸収する特性がある“炭素”が存在しているからだというのです。

炭素は有機物をつくる成分です。そして、その有機物は生命のもととなります。

杉田さんは笑顔を見せながら、「リュウグウが暗く見えることは有機物の存在の可能性を高めます。こうした小惑星が太古の地球にぶつかり生命のもとが運ばれたとする説があり、このカラー画像をみて探査機の目的地に間違いはなかったと確信しました」と意味合いを解説してくれました。

深まる謎 ~なぜコマ型に~

一方、深まった謎もあります。

それは“形”です。

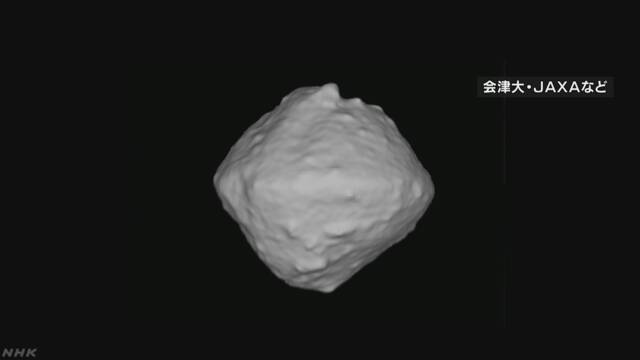

「リュウグウ」は当初、球に近い丸い形をしていると思われていました。

しかし、画像からわかったのは上下の極が角張り、赤道付近が山脈のように膨らんでいる「コマ型」。これは自転速度が早い小惑星に見られる形です。

ところが「リュウグウ」は自転の周期が7時間半ほどと比較的ゆっくりした速度。誰もが当初「コマ型」を予測していませんでした。

そのため事前に準備した模型も丸いもの。今後作り直すといいます。

杉田さんは「どうしてコマ型になったのか今はわかりません。この理由がわかれば、ほかの天体の成り立ちの謎にも迫れるので、ぜひ分析を急ぎたい」と話していました。

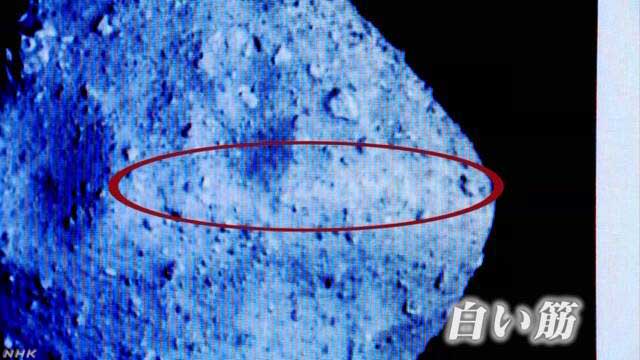

深まる謎 ~白い筋~

さらに関係者の間で謎と言われているのが「リュウグウ」の一部が白く見えることです。

それは赤道の部分。

画像からは一本の白い線が赤道をぐるっと巡っているように見えます。

杉田さんはいくつか仮説があるといいます。

その一つが赤道の膨らんだ部分から岩石がぽろぽろとはがれ落ちて地中が露出して白っぽく見えているというものです。

実はこの仮説は今後の着陸に大きな意味をもつといいます。

地中の岩石は地表の岩石と比べ、宇宙を飛び交う放射線にさらされておらず水や有機物がよい状態で残っている可能性が高く、着陸の候補地の1つになるというのです。

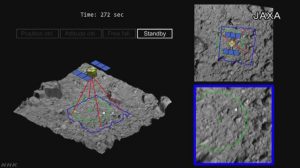

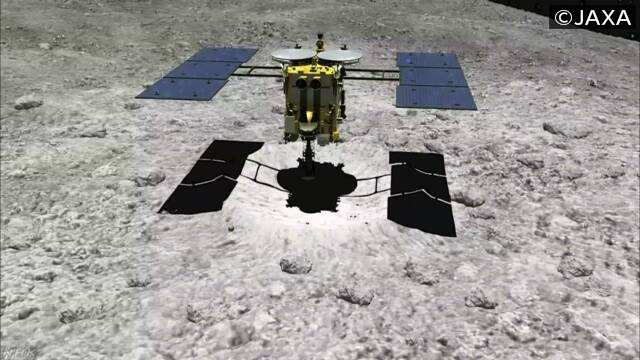

着陸に備える

未知の小惑星「リュウグウ」。

その真実の姿にどこまで迫れるのか。

それはことし秋から来年春にかけて予定されている3回の着陸と岩石の採取の成否にかかっています。

着陸は機体が壊れるリスクをともないます。

初代「はやぶさ」も着陸が計画どおりにいかず一部の装置が故障、一時、帰還が危ぶまれました。

「はやぶさ2」は安全に着陸ができて、かつ水や有機物を含む岩石が存在する場所を選ぶ必要があります。

プロジェクトチームは慎重に分析を行い来月下旬にも着陸地点を決定する方針です。

果たして「はやぶさ2」は“竜宮城(リュウグウ)”から生命誕生の謎を解き明かす“玉手箱”を持ち帰ることができるのか。

挑戦のクライマックスはこれからです。

NEWS UPはやぶさ2 生命の謎に迫れるか

ご意見・情報 をお寄せください