科学と文化のいまがわかる

科学

日本発!「究極の量子コンピューター」の新原理を開発

2017.09.28

この頃「量子コンピューター」という言葉をニュースなどで見聞きすることが多くなってきました。スーパーコンピューターをはるかにしのぐ『次世代のコンピューター』として私たちが暮らす社会を大きく変えるかも知れないと期待が集まっているんです。すでに一部のタイプのものは、実用化モデルが発売され、グーグルやNASAが購入。国際的に熾烈な研究開発競争が展開されています。こうした中、東京大学の研究グループが、「量子テレポーテーション」と呼ばれる情報の瞬間移動を利用した「究極の量子コンピューター」の実用化原理の開発に成功したと発表しました。私たちの社会を大きく変える可能性を秘めた量子コンピューターの最前線でいま何が起きているのでしょうか。(科学文化部記者 斎藤基樹)

キーワードは『量子テレポーテーション』

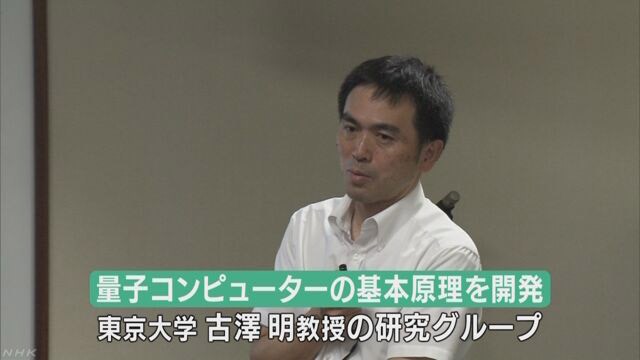

今回、新たな量子コンピューターの原理を開発したのは、東京大学の古澤明教授と武田俊太郎助教の研究チームです。

古澤教授らは光を使った情報伝達を研究していますが、光の小さな粒が持つ不思議な性質を利用して、大規模な計算を高速で行える原理の開発に成功したと発表しました。

キーワードは『量子テレポーテーション』。テレポーテーションと聞くとある物体が瞬間移動するSFの世界のようなイメージを持つ方も多いかもしれません。実は、光の粒といった小さな量子の世界では、こうした私たちの常識ではありえない、不思議な現象が起こる事がわかっているんです。

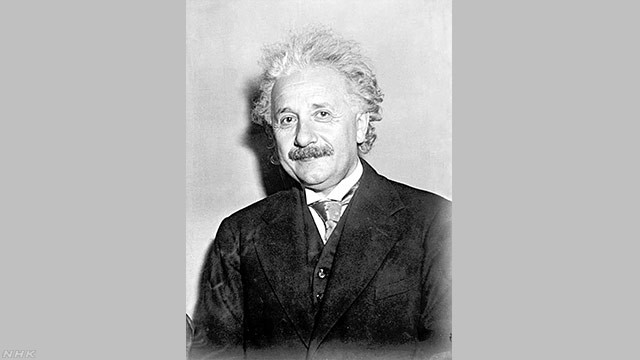

アインシュタインを悩ませた問題

量子テレポーテーションは、「量子もつれ」という、20世紀最大の物理学者・アインシュタインを悩ませた量子力学に特有の現象を利用して行われます。

この「量子もつれ」というのは、光の粒などの量子が、お互いにどんなに遠く離れていても、片方の量子の状態が変わると、もう片方の状態も瞬時に変化するというものです。アインシュタインはこの「量子もつれ」を「奇妙な遠隔作用」と呼んでいました。

量子テレポーテーションで情報を伝える

この「量子もつれ」という現象を利用すると、ある情報を量子に埋め込み、それを離れた場所にあるもう一方の量子に光の速度で伝えることが出来ます。

これが量子テレポーテーションです。

「量子もつれ」だけでは情報を伝えることはできませんが、この状態を利用して情報通信を行うのです。古澤教授は、20年ほど前にこの「量子テレポーテーション」の実験に世界で初めて成功した、この分野の第一人者です。

光の粒に情報を載せる

量子テレポーテーションで計算を行うとはどういうことか。まず、2つの光の粒を離れた位置に置き、光の粒の一方に「7」、もう一方に「+3」という情報を与えます。そして「量子もつれ」を起こせば、瞬時に「10」という答えが導き出されるのです。

こうした情報の与え方には、現在、足し算、引き算、かけ算、割り算が可能で、これはコンピューターの計算処理そのものです。

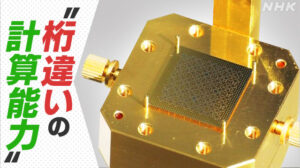

100万個の光の粒をもつれさせることに成功

「量子テレポーテーション」の研究を続けている古澤教授らは、去年100万個の光の粒で「量子もつれ」を作り出すことに成功しました。

このことは、量子コンピューターの計算処理を行う情報単位「量子ビット」で100万量子ビットを意味します。古澤教授が研究しているタイプの量子コンピューターでは、現在もっとも高性能なものでも数10ビットが限界とされていますから、比べものにならない桁外れの高性能です。

ループ状の発想転換で究極の量子コンピューターへ

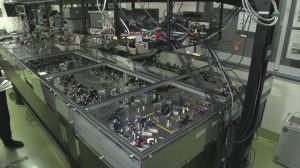

超高速の量子コンピューターですが、現在、量子テレポーテーションを利用して1回の計算処理を行うためには、たて4メートル×よこ2メートルの大きな装置が必要で、膨大な計算処理を同時に行える実用化モデルを作ろうとすると、巨大な装置が必要となってしまうのが壁でした。

そこで古澤教授らが考えたのが、光の粒をループ状の回路の中で周回させながら、1つの回路で繰り返し計算処理をおこなうというものです。

量子もつれの状態に出来る光の粒を100万個同時に作り出すことに成功したことで、この原理の実用化にメドがついたというのです。

実際にこの原理で作動する量子コンピューターがお目見えするまでには、まだ時間がかかると古澤教授はいいますが、「これまでの量子コンピューターをすべてひっくり返すような、まさに『究極の量子コンピューター』になる」と語ってくれました。

加速する量子コンピューター競争

世界に目を転じると、量子コンピュターはすでに熾烈な研究開発競争が巨大企業の間で繰り広げられています。きっかけとなったのは6年前、カナダのベンチャー企業が世界で初めてアニーリングマシンと呼ばれるタイプの量子コンピューターを発売したことです。

組み合わせ最適化問題という問題を効率的に解くのに特化したマシンですが、グーグルやNASA(アメリカ航空宇宙局)、ロッキード・マーティンなど最先端の科学研究を行う企業や研究機関が相次いで導入しました。またIBMやマイクロソフトはアニーリングマシンとは別のタイプの量子コンピューターの開発に独自に取り組んでいて、競争は激しさを増すばかりです。

活用話し合う会議も

つい先日も(9月26日)、アメリカ・ワシントンで、世界で初めて量子コンピューターを発売したカナダのベンチャー企業が主催して、量子コンピューターの活用方法を話し合う会合が開かれました。

この中では、NASAの担当者が宇宙探査の計画策定や欠陥の分析に活用しようとしていることや、アメリカの国立研究所の研究者が気候変動の解析などに活用しようとしていると報告し、実社会の幅広い問題で量子コンピューターが活用され始めている現状がうかがえました。

日本も独自の方向性が問われる

競争が激しさを増す量子コンピューター。アニーリングマシンの基本原理を提唱し、アメリカが進める量子コンピューターの国家プロジェクトにも参加している東京工業大学の西森秀稔教授は「いま急に量子コンピューターが発展してきたように見えるが、じつはアメリカやカナダは10数年来、非常に大規模な投資を行い、基礎研究を続けてきた結果がいま花開いている」と指摘しています。

そして、「ヨーロッパや中国でも大がかりな投資が始まっていて、スタートの号砲が鳴った状態だ」と分析します。こうした中で日本がどう取り組めば良いのかについて、西森教授は「日本独自の方向性、ソフト開発などに目的をしぼっていかないといけない」と強調します。その上で「古澤先生のアプローチは非常にユニークで、10年スケールで取り組むべき方法だと思う。こうした方法を見つけ出し、先を見通して投資をする『目利き』がいま求められているのではないか」と話していました

目指せ!日本発の量子コンピューター

今回、量子コンピューターの新たな原理を開発した東京大学の古澤教授は、「今まで提案されていなかった、まったく新しい方式を提案した。本当の意味での量子コンピューターの実現につながると思う。欧米の後追いではなく、日本で生まれた日本方式で良い量子コンピューターを作りたい」と意気込みを語ります。

日本発のユニークで優れた量子コンピューターが世界を席巻し、身近な渋滞問題から、地球温暖化といった人類がいま直面するグローバルな問題まで、さまざまな問題解決に役立つ日は、すぐ近くまで来ているのかも知れません。

NEWS UP世界初 量子コンピューターの衝撃

ご意見・情報 をお寄せください