科学と文化のいまがわかる

科学

世界初 量子コンピューターの衝撃

2017.06.27

スーパーコンピューターをはるかにしのぐ計算能力を発揮すると期待されている「量子コンピューター」。その実現は、今世紀後半になるとも言われていましたが、6年前、カナダのベンチャー企業D-Wave Systems社が、世界に先駆け実用化モデルを発売。一部の専門家の間からは、本物かどうか懐疑的な見方が出たものの、グーグルやNASA=アメリカ航空宇宙局など世界のトップ企業・研究機関が購入し、従来の高性能コンピューターの1億倍のスピードが確認されたことで、世界に衝撃を与えました。スーパーコンピューターをもってしても解けない複雑な問題を解決できると期待される量子コンピューターは、人工知能や画期的な新薬の開発などへの応用を通じて世界をどう変えていくのか。今月、東京で開かれた量子コンピューター国際会議を取材しました。(科学文化部・斎藤基樹記者)

衝撃を与えた世界初の量子コンピューター

量子コンピューターをめぐる世界最先端の研究成果が報告される国際会議。この国際会議が、今月26日からアジアでは初めて東京で開かれました。参加したのは、グーグルやNASA、ロッキード・マーチン社などのトップクラスの研究者200人。彼らの話題の中心は、6年前、カナダのベンチャー企業が発売した世界初の商用量子コンピューターです。

絶対零度の冷凍庫 心臓部は超電導の金属

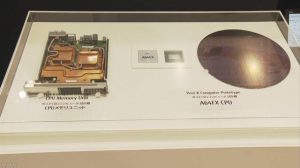

こちらがその量子コンピューターです。見た目は、縦、横、高さが3メートルほどの黒い箱です。

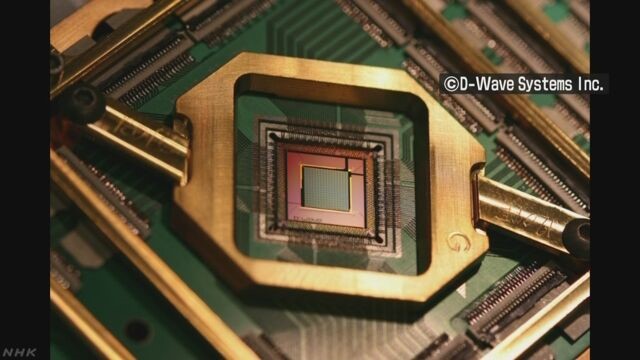

実はこの黒い箱は、内部を摂氏マイナス273度の絶対零度に保つ冷凍庫。内部はほとんどが空洞です。通常のコンピューターにあるようなCPU=中央演算処理装置やメモリーなどの記憶装置はありません。

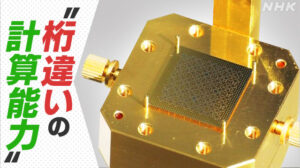

箱の中央にあるのは、縦横1センチ四方のチップに特殊な金属のリングを焼き付けた「量子ビット」と呼ばれる部品。量子コンピューターの心臓部です。この「量子ビット」を絶対零度にまで冷やし、内部に電気的な抵抗がない状態=超電導状態にすることで、従来のコンピューターでは達成できなかった超高速の計算を実現するのです。

「0」かつ「1」である不可思議な現象が鍵

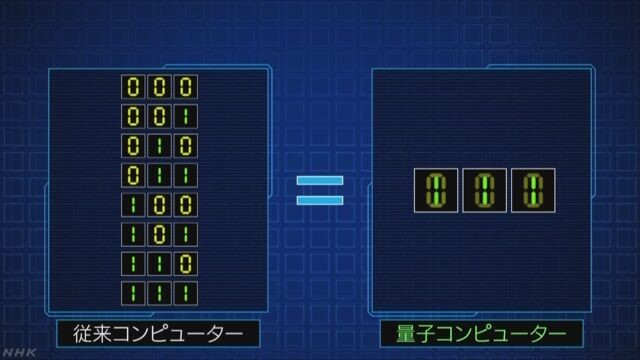

この量子コンピューター、いったいどのような原理で動いているのか。現在私たちが使っているコンピューターは、情報を「0」か「1」かの二進法で表します。

半導体にかかる電圧が低い状態を「0」。高い状態を「1」とし、これを「1ビット」という情報の基本単位にしているのです。

一方、量子コンピューターの情報の単位は、「1量子ビット」です。これは、電子や光子といった極めて小さい世界、つまり量子力学の世界に特有の「重ね合わせ状態」を応用したもので、この世界では、「0」であると同時に「1」という不思議な現象が生じています。

これはいったいどういう現象なのか、さきほどの量子コンピューターの心臓部にある金属のリングで説明します。従来のコンピューターにならって、リングの中を移動する電子を左回りなら「0」、右回りなら「1」とします。すると超電導状態となった金属のリングでは、電子は、左回りであると同時に右回りという「0」と「1」が同時に存在するような状況が生まれるのです。ニュートン力学を学校で習ってきた一般の私たちには、すぐには理解しがたい現象ですが、量子力学の世界では、こうした状況がおきています。

なぜ速くなるのか

この「0」でもあり「1」でもあるという現象が、超高速の計算速度の鍵となります。

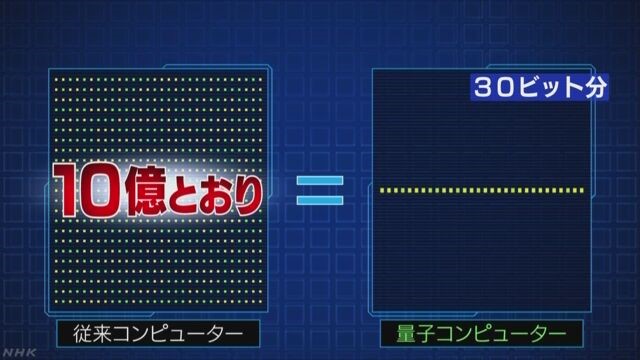

通常のコンピューターで例えば3ビット分の計算を行う場合、「111」「110」「101」「100」「011」「010」「001」「000」と8種類の情報を作り、処理も8回必要になります。ところが、「0」でも「1」でもある状態を表せる量子コンピューターなら、この処理は1回。速度は8倍です。これが30ビット分の情報処理になれば、組み合わせは一気に増えて10億通りにもなります。ところがこの場合も量子コンピューターなら処理は1回。処理する情報量が多くなればなるほど計算速度に差が出るのです。

実は、量子コンピューターは、従来のコンピューターのようにすべての組み合わせを処理して比較し、答えを出している訳ではありません。10億通りの組み合わせがあるならこのうちのどれが、最も効率的な組み合わせなのか、量子ビットのエネルギー量が最も安定した状態を見つけ出すことで瞬時に選んでいるのです。こうした計算能力は、「組み合わせ最適化問題」という膨大なデータ処理で、大きな威力を発揮します。そしてこの「組み合わせ最適化問題」を解く力は、現代のさまざまな科学で必要とされる能力なのです。

人工知能、新薬開発、大都市の渋滞解消

たとえば、がんや難病に効果が期待できる画期的な新薬の開発です。その候補となる膨大な数の物質の立体構造は、私たちの体の細胞に対し、どのように作用するのか。さらに、膨大な数の車が行き交う大都市で、渋滞をなくすためには、車をどのように動かせばよいのか。これらは、いずれも組み合わせ最適化問題です。

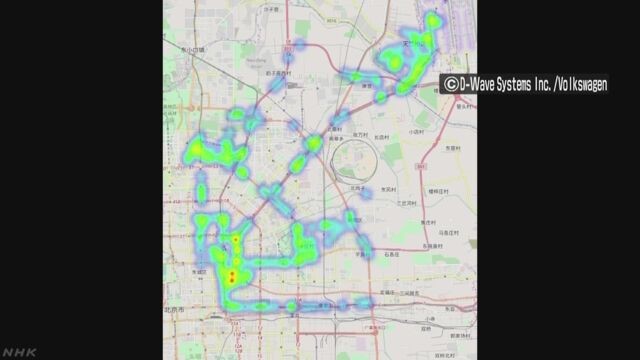

ことし3月、ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンとD-Wave Systems社は量子コンピューターを使って道路の渋滞を解消する研究で成果があったと発表しました。中国・北京で418台のタクシーが、一斉に街の中心部から空港に行く時、渋滞を防ぎながら最短時間で到着するルートをわずか数秒で導き出すことに成功したのです。

量子コンピューターを使う前の図(図1)で見ると渋滞を示す赤い部分がいくつもみられます。一方、量子コンピューターで得られた最適なルートで418台を走らせた図(図2)では、渋滞は消えました。フォルクスワーゲンが持つ高性能のコンピューターでは、この結果を出すのに30分かかっていたということです。

D-Wave Systems社の関係者は、「30分かかっているようでは遅すぎる。どこのルートを通れば最短時間で到着できるのか、瞬時に答えが得られなければ実社会では使えない。このシステムをさらに進化させれば、自動運転で活用することも、2020年の東京オリンピックで渋滞緩和につなげることもできるだろう」と話していました。

進化していく量子コンピューター

アジア初となった東京での量子コンピューター国際会議では、カナダの実用化モデルを利用するだけでなく、このモデルを参考に、より高性能の量子コンピューターの開発が急速に進んでいることもわかってきました。

マサチューセッツ工科大学の研究者は、カナダのベンチャー企業の量子コンピューターの欠点を補う新たなマシンの開発をアメリカが国家プロジェクトとして現在進めていることを報告。

グーグルも人工知能などに応用するため自社で新たな量子コンピューターを開発していることを明らかにしたのです。グーグル量子人工知能研究所のハルトムト・ネーヴェン博士は、「量子コンピューターを使えば、人工知能を劇的に進化させることができる。将来は、量子コンピューターなしに人工知能は存在しえないだろう」と話していました。

発展の陰に日本人の貢献

期待が高まる量子コンピューターですが、その研究開発には、日本人が大きく貢献しています。D-Wave Systems社が世界で初めて実用化した量子コンピューターの原理は、「量子アニーリング」と呼ばれるものですが、この概念を1998年に初めて提唱したのは、東京工業大学の西森秀稔教授と、当時大学院生だった門脇正史さんです。また量子コンピューターの「量子ビット」と呼ばれる頭脳部分を世界で初めて開発したのは、東京大学の中村泰信教授と東京理科大学の蔡兆申教授です。量子コンピューターの基礎的な理論や技術は日本で生まれたものなのです。

国際会議に参加した西森教授は「この分野が急速に立ち上がり、基礎研究から応用にも広がりつつある。提唱した当時は応用をまったく考えていなかったが、20年の時を経てこのように広がるというのは喜びであるし、驚きでもあるし、少し怖いような気もする」と感慨深そうに話していました。

これからの展望

国際会議には、世界で初めて量子コンピューターを発売したD-Wave Systems社のバーン・ブラウネルCEOも出席していました。ブラウネルCEOは「量子コンピューターは現在進行中のテクノロジーの中では最もエキサイティングなものの1つだ。われわれはさらに劇的に性能の高いマシンを数年で開発してみせる。いずれは、世界のどこからでも個人のパソコンを経由して当社のマシンにつなげるような態勢も整えたい」と今後の展望を語りました。量子コンピューターは、私たちの暮らしをどう変えていくのか。これからも目が離せません。

NEWS UP日本発!「究極の量子コンピューター」の新原理を開発

ご意見・情報 をお寄せください