災害時の”偽情報”や”誤情報”に注意 安易な拡散で命にかかわるリスクも

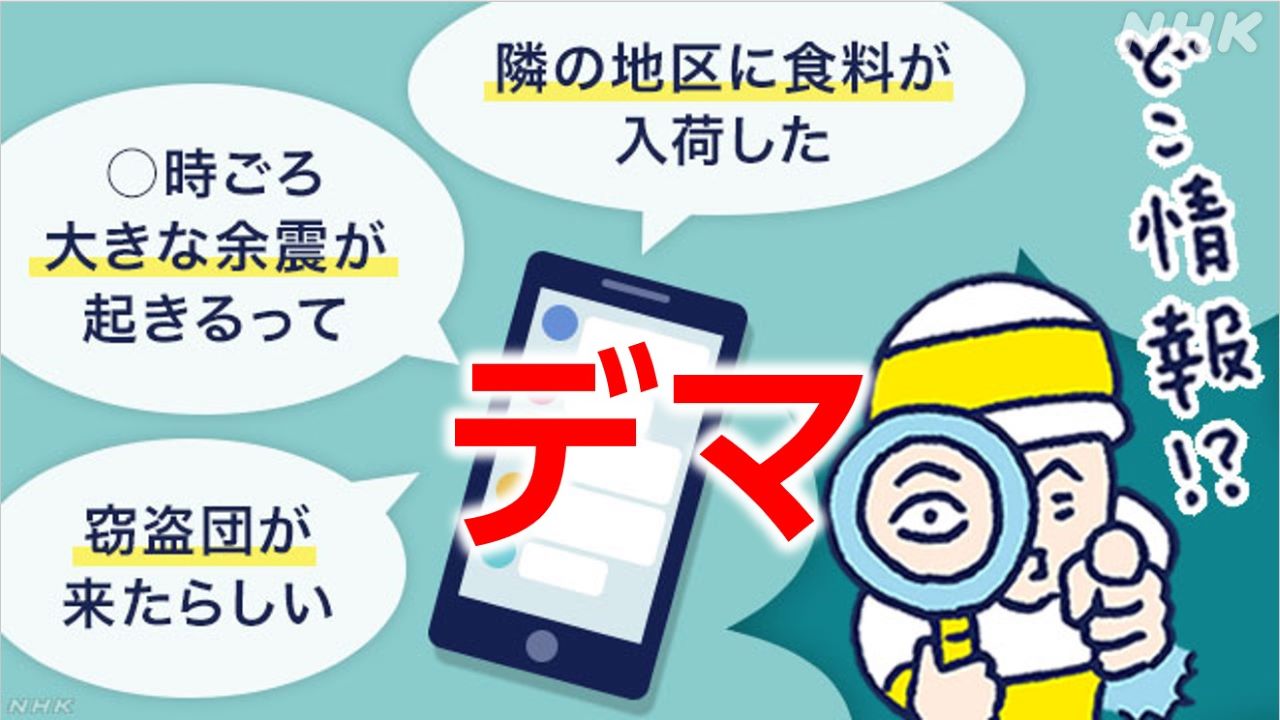

災害時には多くの人が不安になり、“根拠のないうわさ”や“偽情報”、“誤情報”がSNSなどを通じて広がりやすくなります。

「災害時には必ず広がるもの」と認識し、本当に情報が正しいのか、冷静に判断するようにしてください。

2024年1月に放送されたニュースの内容です

目次

災害時は”偽情報”や”誤情報”が広まりやすい

兵庫県立大学の木村玲欧教授によりますと、災害の直後には、「理解できないことが起きてしまった」「また起きるかも知れない」という不安や、「状況を把握したい」という思いが多くの人に共有され、”偽情報”や”誤情報”、それに”根拠のないうわさ”や”デマ”が普段より広まりやすくなるということです。

そして、過去の大規模災害では同じような誤情報やデマが繰り返し広まっていたとして、特に災害直後、次のような情報に接した時は冷静に真偽を見極めてほしいとしています。

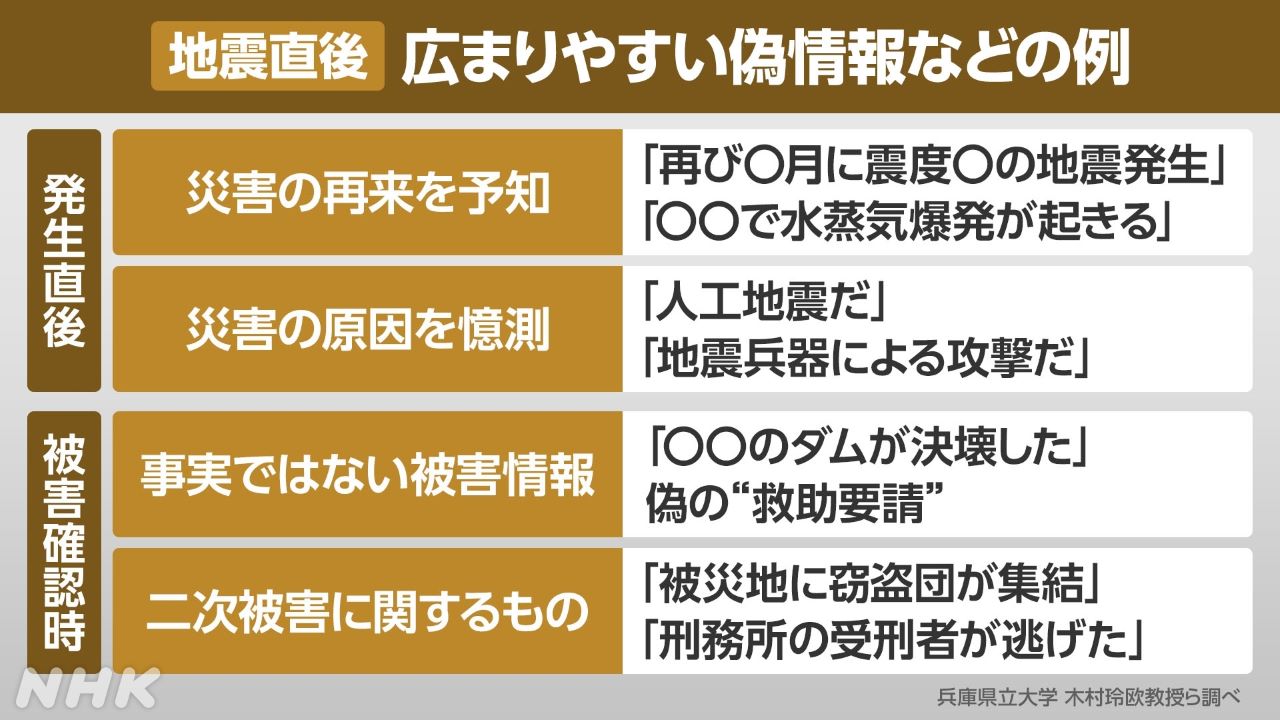

【地震】広まりやすいのは“原因憶測” “再来予知” “偽の被害情報”

まず、地震のケースです。

過去の大規模な地震災害では、発生直後に「人工地震だ」とか「○月に再び大地震が起きる」など、災害の原因を憶測したり、再来を予知したりするような根拠のないうわさが多く広まっていました。

実際に2024年1月に発生した能登半島地震でも、発生直後に”人工地震が原因だ”とか、東日本大震災の津波の動画を”今回の地震による津波だ”と不安をあおる情報がSNSで広く拡散しました。

そして被害情報が入ってくるようになると、事実ではない被害情報や、2次被害に関する情報が広まりやすくなります。

具体的には偽の「救助要請」や「被災地で窃盗団が集結している」といったもので、誤った情報が広まると救助活動が妨げられ命にかかわる事態になるおそれもあります。

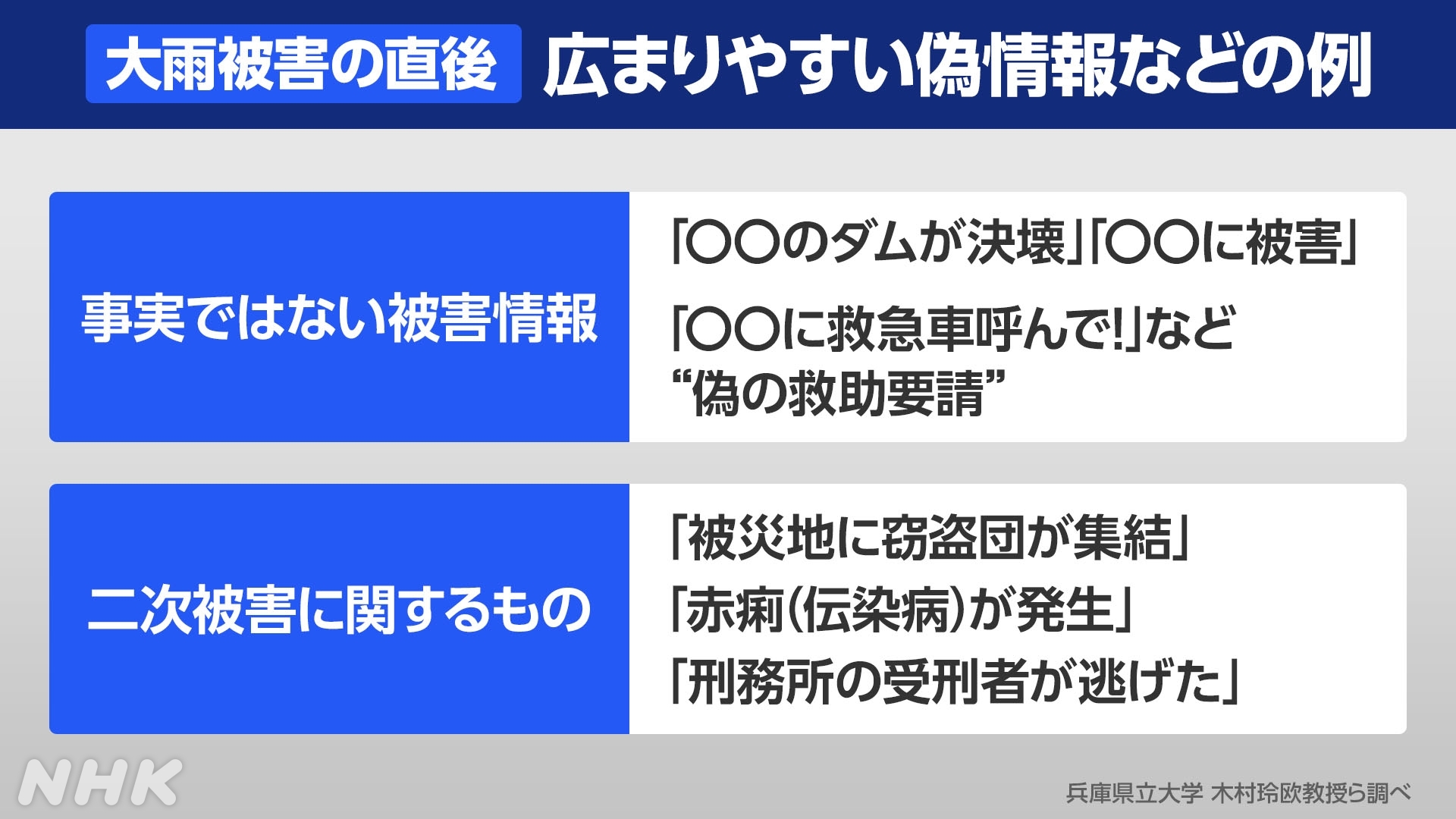

【大雨】広まりやすいのは“偽の被害情報”

次に、大雨のケースです。

過去の大規模な災害では被害の発生後、事実ではない被害情報や、2次被害に関する情報が多く広まっていました。

具体的には、事実とは異なる「ダムが決壊した」といった情報や、偽の「救助要請」、それに「被災地で窃盗団が集結している」といったものです。

実際に2022年9月には、台風による大雨で静岡県に被害が出る中、県内の様子をドローンで撮影したとする画像がSNSで広く拡散しましたが、これは画像生成AIを使った偽画像でした。

誤った情報が広まると被災者が避難の判断を間違えてしまったり、確認のため防災機関に負担がかかったりします。

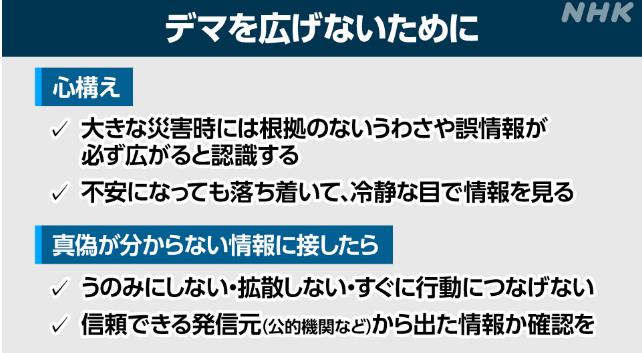

災害直後「立ち止まり 冷静に情報確認を」

災害の初期段階では「また起きるかもしれない」「今の状況を把握したい」という不安から、感情を揺さぶられる情報を安易に広げてしまいがちになります。

「大きな災害時には根拠のないうわさや誤情報が必ず広がる」と認識し、他の人に情報を送る前に立ち止まるようにしてください。そしてその情報が信頼出来る発信元から出たものか確認するなど、冷静に判断するようにしてください。

あわせて読みたい

-

100年前の「フェイク画像」 関東大震災でも拡散したデマ

災害のたびに出回る「フェイク画像」や「デマ」は100年前の関東大震災でも。なぜ無くならないのか。現代への教訓とは

-

【熊本地震の教訓】命を守る11の防災キーワード

2016年4月14日と16日。熊本地震では活断層による地震が発生、2度にわたって最大震度7の激しい揺れが襲い、エコノミークラス症候群などによる災害関連死を含め熊本県・大分県で276人が亡くなりました。防災の教訓を11のキーワードで振り返ります。

-

“地震雲”に“人工地震” 「いいえ、違います」

トルコ・シリア大地震をめぐってSNS上で拡散された“災害デマ”。「地震雲が出た」や「人工地震ではないか」という言説を、雲や地震の専門家はいずれも否定。その理由を詳しく解説します。

-

SNS拡散の災害デマやフェイク画像 “AI生成の画像”も

2022年の台風15号による豪雨をめぐり、ドローンで撮影した静岡県内の災害の様子だとする画像がSNS上で拡散しましたが、NHKの取材に対し投稿者は「AIが画像を生成するサービスを使った」などとして偽の画像であることを認めました。

-

「人工地震ではありません」災害デマやフェイク、発光現象…専門家にくわしく聞きました

大きな地震が起きるとSNSなどでつぶやかれる「人工地震説」。地震の波形、街でおきる発光現象…。本当のところはどうなのか、実際に起きた地震で検証しました。

-

“災害デマ”はなぜ拡散するのか 「善意」が被害を拡大させる

災害時に必ず流れるデマや根拠のないうわさ。なぜ拡散するのか。理解するためのキーワードは、「不安」、「怒り」そして「善意」です。

-

イルカやクジラ漂着は地震の前兆ではありません…関係性を大調査

地震発生前後にSNSで見られる「イルカやクジラ、イワシの漂着や打ち上げは地震の前兆だ」とする投稿。関連性はあるのか国立科学博物館が公開する漂着に関するデータベースを分析し、なぜ起きるのか研究者に聞いた。

-

災害は夜間と休日に多いってほんと!? 調べてみると・・・

「災害って夜間や休日によく起きるよな・・・」実際、事実なのか?デマ=根拠のないうわさ話なのか? 地震のデータや、豪雨・大雨を調べて専門家に聞いてみました。