「本当は事故から目を背けて、事故のことなんかもう忘れたい」

「ただ息子を思って泣いていたい」

4年前の雪崩事故で、高校生の長男を亡くした父親のことばです。

引率の教員が付いていながら、なぜ安全に登れると判断されたのか。

疑問を持ち続けた父親がたった一人で作りあげたのは、事故を疑似体験できるパソコンソフトでした。

「息子が見た最期の景色を知りたい」という願いを込めて。

(宇都宮局記者 有馬護)

2021年3月26日事件 事故

「本当は事故から目を背けて、事故のことなんかもう忘れたい」

「ただ息子を思って泣いていたい」

4年前の雪崩事故で、高校生の長男を亡くした父親のことばです。

引率の教員が付いていながら、なぜ安全に登れると判断されたのか。

疑問を持ち続けた父親がたった一人で作りあげたのは、事故を疑似体験できるパソコンソフトでした。

「息子が見た最期の景色を知りたい」という願いを込めて。

(宇都宮局記者 有馬護)

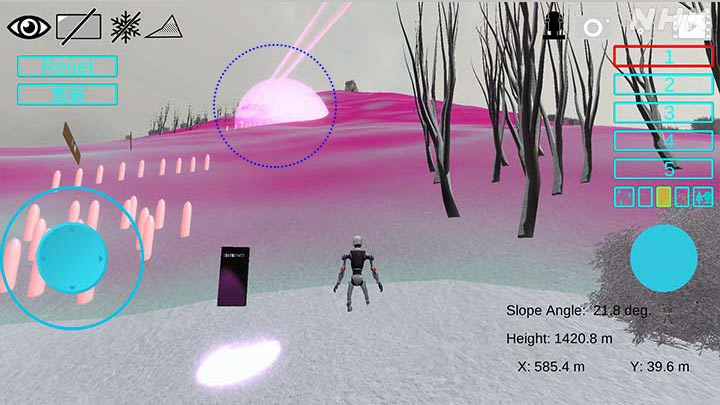

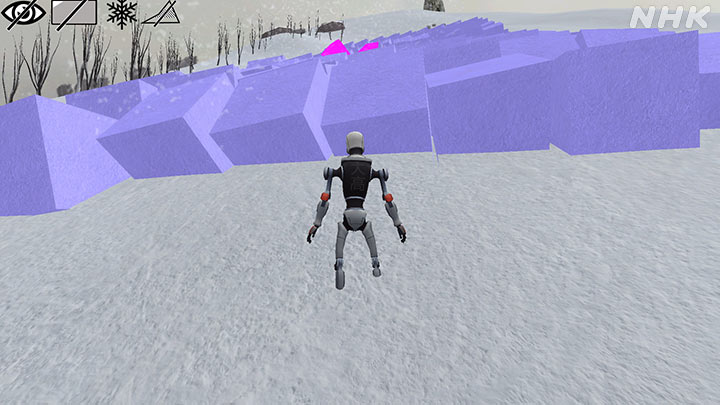

ことし2月、遺族たちで運営するホームページに「Nasu3D」というソフトが公開されました。

現場を3次元で再現した山中で、ロボットを前後左右、自由に動かせます。

当日、生徒たちがどのルートで動き、雪崩にどのように巻き込まれたのか。

事故を疑似体験できるのです。

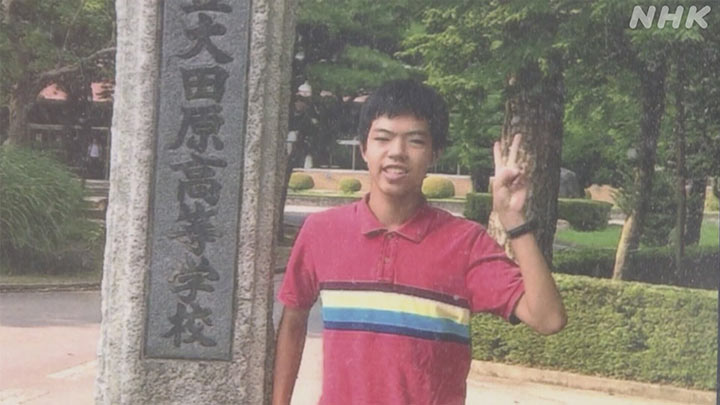

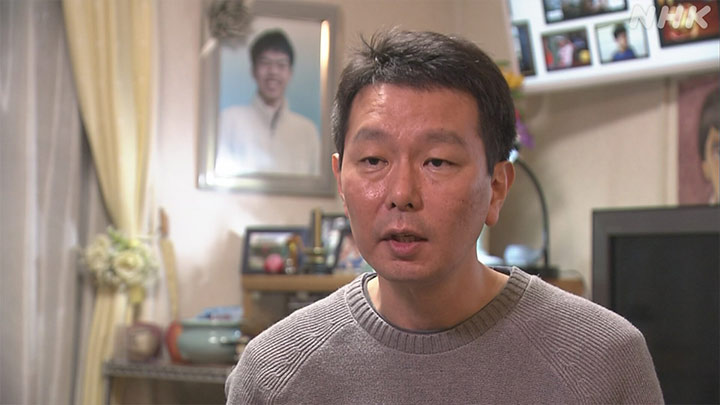

このソフトを作った、奥勝さん(49)です。

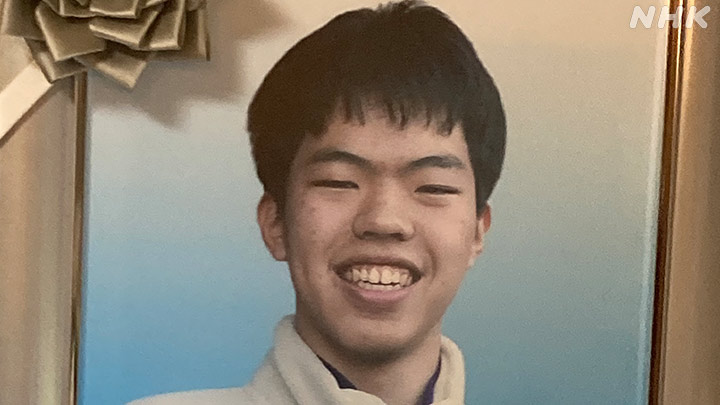

4年前、高校1年生だった長男の公輝(まさき)さんを亡くしました。

自然が大好きだった公輝さんは、高校で山岳部と応援団に所属し、両方とも頑張っていたといいます。

勝さんにとっては、そんな息子の成長を見るのが生きがいでした。

事故から半年がたったときも、「今でも信じられず、なぜうちの子がいなくなったのかと毎日考えています」と話していました。

2017年3月27日。

事故は、栃木県那須町の茶臼岳で起きました。

「春山安全登山講習会」に7つの高校の山岳部が参加していて、当日は登山訓練の予定でしたが、悪天候により雪上での歩行訓練に変更されました。

そして午前8時半すぎ、雪崩が発生。

先頭を歩いていた県立大田原高校の生徒7人と教員1人が巻き込まれて死亡し、12人がけがをしました。

部活動中に起きた事故の安全管理はどうなっていたのか。

県の教育委員会が設置した検証委員会は、「主催した県の高校体育連盟の危機管理意識の欠如が最大の要因」とする検証報告書を取りまとめました。

2019年3月には、栃木県警が雪崩を予見できたのに訓練を続けたとして、引率の教員3人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検していました。(※2022年2月15日追記 2022年2月に検察が3人を在宅起訴)

書類送検

・刑事手続きの1つ。

勝さんがソフトを作った背景には、ずっと抱いてきた思いがありました。

奥勝さん

「どこで雪崩が発生し、息子たちはどこまで流されたのか。報道などを見てもなかなか理解できなかった。ソフトを作ったのは、事故を自分でしっかり理解して消化したかったからです」

「なぜ訓練を実施し、何をもってこの斜面を安全だと判断したのか。そして息子が見た最期の景色はどんなものだったのか知りたかったんです」

国土地理院の地図データをベースに、事故翌日に撮影された消防のドローン映像などを取り寄せたそうです。

ソフトを作るにあたっては、ゲームのプログラミングの知識が必要ですが、勝さんに経験はありません。

そこで3次元のゲームソフトを制作するための入門書をいちから読んで勉強。

検証報告書や事故について書かれた書籍を参考にして、できるかぎり状況を再現しました。

パソコンで作業することは、事故に向き合うことでもありました。

長時間行うのは、心理的な負担が大きかったといいます。

仕事が終わったあとの平日の夜や土日に、少しずつ進めていきました。

真実を明らかにしたい、その一心からでした。

半年かけてたった一人で作り上げたソフト。

実際にパソコンで操作してみました。

検証報告書によると、大田原高校の生徒たちが訓練を開始したのは午前8時前。

メンバーは生徒12人と引率の教員2人でした。

最初は、横一列に並んでスキー場のゲレンデを登っていきます。

生徒たちが移動したルートは検証報告書などを参考に、ピンク色で表示されています。

ゲレンデを登っていくと、中ほどに「一本木」と呼ばれる目印の大きな木があります。

そこからは縦1列になり、木が生い茂る樹林帯の中を進みます。

隊列は2年生が前で、1年生が後ろ。最後に教員2人という順番でした。(検証報告書より)

樹林帯を抜け、少し進んだところで隊列は一度止まります。

画面上部の丸で囲んだドーム付近が、雪崩に巻き込まれた場所です。

斜面が赤くなっている部分は、斜度が25度から45度。

特に雪崩発生の危険があるとされる35度以上は、濃く表示されています。

雪崩の発生場所の周辺は、“濃い赤”です。

ここで登山経験30年以上のベテラン教員が「ここまでにしよう」と言ったものの、生徒が「もう少しだけ進みたい」と言ったため、先に進む判断が下されました。(検証報告書より)

1列で進んでいた隊列。

斜度38度程度だった現場付近にさしかかります。

そして…

検証報告書によると、先に進んだことについて、教員は「最終的には自分の中で、事故は起こらないだろう、大丈夫だろうという判断をしてしまったところに問題があると思う」と述べています。

勝さんが、ソフトを作って改めて感じたのは「なぜ登り続ける判断をしたのか」という疑問でした。

奥勝さん

「引率していた教員に話を聞いたことがあるんですが、『あれくらいの斜度の雪山を何度も登ったが、雪崩に遭うことはなかった。雪崩が起きると言われる斜度だとは感じなかった』と言われたんです。納得しかけたんですが、ソフトを使って仮想的に見たらそんなはずはないだろうと思ったんです」

その上で、こう言いました。

勝さんを取材してきて、一番多く聞いたことばです。

「自然災害ではなく、部活動での事故だった」

勝さんは事故を知らない人にこそ、今回公開したソフトを見てもらい、そのことばの意味を考えてほしいと話しました。

「『雪崩事故なんだから自然災害だし、しょうがないじゃないか』と思っている人はいると思います。でもそう思っている人にこそ、このソフトを使ってほしい」

「今回の事故は単なる山岳事故ではなく、学校の管理下で起こった部活動の事故だということを、ぜひ知ってもらいたいんです」

勝さんは、遺族・被害者の会の代表として、部活動の事故に対する再発防止を強く訴えてきました。

県などが立ち上げた「高校生の登山のあり方等に関する検討委員会」には、委員として参加。

この中で、学校の登山活動には専門家の登山アドバイザーを原則同行させることが決まりました。

繰り返し要望してきた項目でした。

ただ勝さんは、そもそも学校主体で行うのではなく専門家に運営を任せるなど、もっと抜本的な再発防止策が必要だと訴えています。

教員の力量によって安全性が左右されるのではないかと考えているからです。

奥勝さん

「本当はただ息子を悼んで泣いていたいです。事故から目を背けて、息子のことだけを考えていたい。事故のことなんかもう忘れたい。でも直視せざるを得ないんです。私たちの前に突きつけられたもの、再発防止策がいいかげんなものだったら声を上げざるを得ない」

「何年後か何十年後、また同じような事故が起きたときに、あのときの遺族は何をやっていたんだと恨まれたくないですし、何よりもそんな事故が二度と起きないように、この先も訴えていきたいと考えています」

事故から目を背けて、公輝さんのことだけを考えていたい。

4年間、先頭に立って活動してきた勝さんの本心を、垣間見た気がしました。

最愛の息子を思い続けてたった一人で完成させたソフト。

勝さんは「最期に見たのはこういう景色だったのか、息子に聞いてみたい」と話していました。

いつの日か勝さんが安心して静かに公輝さんのことを考えられるようになってほしい。

報道機関として、そして記者として何ができるのか。

これからも考え続けていきたいと思います。

※疑似体験ソフトは、「那須雪崩事故遺族・被害者の会」(https://nasu0327.com)で公開されています。

宇都宮放送局記者

有馬護 2016年入局

雪崩事故を一貫して取材

「どうして代わってあげられなかったんだろう」能登半島地震 珠洲市で土砂崩れに巻き込まれ、家族4人を亡くした警察官の大間圭介さんは

2024年2月1日