科学と文化のいまがわかる

原子力

水素爆発した4号機 13年で天井が・・・

2024.03.15

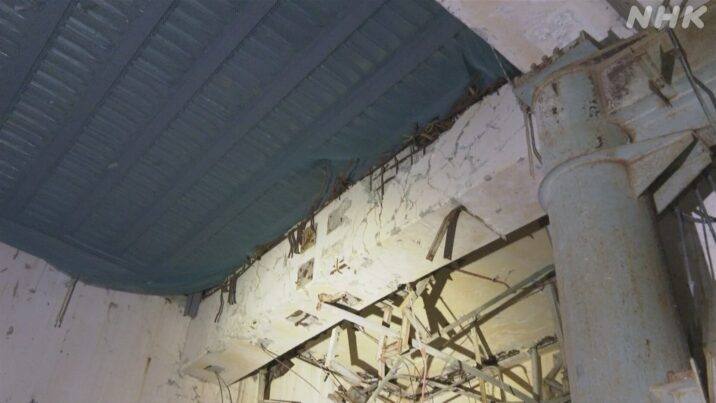

崩れ落ちた階段に、足の踏み場もないほど散乱するがれき。

未曾有の事故から13年となる東京電力・福島第一原子力発電所の4号機建屋内部には、いまも水素爆発の深い傷痕が残されていた。

NHKはメディアとして初めて、原子力規制庁が4号機で行っている調査に同行。

見えてきたのは、廃炉作業が長期にわたって続くことのリスクだった。

許された取材時間は1時間

私たちが4号機を取材したのは2月。防護服に全面マスクの装備に着替えると、歩いて建屋まで向かった。

事故当時、4号機には使用済み核燃料が貯蔵されていたが、3年後に取り出しを完了。いまは、その時に使った大型のカバーが建屋を取り囲んでいて、外から見るかぎり被害の様子は確認できない。

いよいよ建屋内部に。エレベーターで1階から4階に上がる。

建屋内で取材が許されたのは1時間のみだ。

メルトダウンを起こした1号機から3号機に比べると放射線量は低いが、一般の人の年間の被ばく限度(1ミリシーベルト)に半日あまりで達する場所もある。

あのとき4号機は

2011年3月、福島第一原発では1号機から3号機の3つの原子炉が次々とメルトダウン。広範囲に放射性物質が拡散する世界最悪レベルの事故となった。

当時、4号機は定期検査中だったためメルトダウンは免れたものの、隣の3号機から流れ込んだ水素によって建屋が爆発し、大きく損傷した。

残る水素爆発の傷痕

4階に到着してエレベーターを降りるとすぐ、目の前に人の背丈ほどのがれきの山が現れた。

鉄製の機器やコンクリートの塊などがゴロゴロと積み重なっている。

原子力規制庁の担当者によると、水素爆発の衝撃で天井のコンクリート面が下に落ちてきた状態だという。

足元のがれきに気をつけながら、奥に進む。

想像以上に明るい。建物を囲っているはずの壁が複数箇所で無くなっているためだ。

爆発によって内側から外側に非常に強い力が加わり、壁が吹き飛ばされたという。

さらに、階段があった場所は完全に崩落していた。

コンクリートの壁は、鉄筋がむき出しに。

4号機では、この1つ下の3階で水素爆発が起こったと考えられていて、下から吹き込んできた爆風によって壁が手前に押され、曲がったとみられるという。

原子力規制庁・福島第一原子力発電所事故対策室の岩永宏平室長は、現場の情報を事故の分析に生かしていきたいと話す。

(岩永室長)

「これほどの物量を動かし、破壊してしまう状態が、当時の4号機で起こった水素爆発の威力の大きさを物語っている。より精度を上げて解析し、今後の事故に対する教訓を得ていきたい」

建物の耐久性を調査

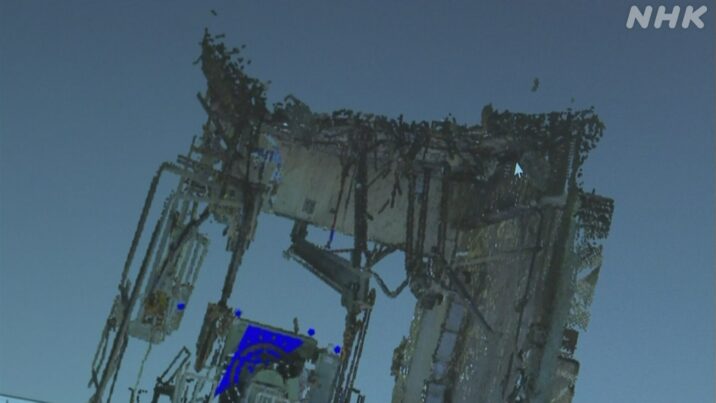

この4号機で規制庁が4年前から行っているのが、3Dスキャナーによる測定だ。

目的の1つは建物の耐久性を調べること。長期にわたる廃炉作業の間、地震などの自然災害が相次ぐなかでも建物の強度を保つことができるのか。少しの変化でも捉えたい狙いがある。

調査で重点的に確認しているのは、建物を支える大きなはりや柱の耐久性だ。

現時点では、こうしたはりや柱の強度に問題は見つかっておらず、構造上のゆがみがないことも確認できているという。

見えてきた経年変化

一方で、水素爆発による損傷が激しかった一部の天井や床では、13年という時間経過による変形もみられるという。

実際にその現場を見上げると、天井には細かいひびが広がっていた。

さらに、3Dスキャナーで測定した画像でも、天井が沈んでいる状況が確認できた。

(岩永室長)

「爆発の影響で、外側の支えも無くなっていて、時間の経過とともに垂れ下がってきているところもある。経年の変化で損傷箇所が悪化していく状態の一部だと思っている」

“予断持たずに追いかける”

放射線量が高い1号機から3号機では、こうした3Dスキャナーによる調査を定期的に行うことは難しい。

このため、原子力規制庁は、ほぼ同時期に建てられ、水素爆発の影響も受けた4号機の状態を把握することで、他の号機の傷み具合を推定する参考にしたいとしている。

(岩永室長)

「これからかなりかかる廃炉に対して、この建物を維持していく必要がある。今後起こりうる余震や地震に対して、建物をどのように管理していけばいいかを考えると、予断を持たずに変形の状態を日々追いかけていくことが重要だ」

取材後記

東京電力は福島第一原発の廃炉を最長40年で完了するとしているが、事故で溶け落ちた核燃料デブリの取り出し開始が3度にわたって延期されるなど、13年がたったいまも思うように進んでいない。

一方で、地震などの自然災害が相次ぐなか、廃炉が長期にわたって続くことによるリスクも見えてきて、いたずらに期間を延ばすことも難しい現実がある。

時間の経過とともに不透明さを増す廃炉への道のり。地道な調査への密着を通じて、この難しい現実を記録し伝え続けていく必要があるとあらためて感じた。

(3月11日 「ニュースウォッチ9」で放送)

※福島第一原発の廃炉の現在地と未来を見つめる、NHKスペシャル「廃炉への道2024 瀬戸際の計画 未来はどこに」は3月16日(土)夜10時~放送予定です。

https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/episode/te/YM76NGXK8J/

NEWS UP原発事故12年 新たな謎が

NEWS UP炉心の真下 映像に映っていなかったものとは

NEWS UP処理水放出1か月 日本と中国のはざまで

ご意見・情報 をお寄せください