科学と文化のいまがわかる

文化

サイカル研究室

―AIが 人よりすごい 俳句詠む―??五七五からひもとく私たちの心

2023.09.09

①「夜の鐘一つ鳴きけり秋の風」

②「淋しさに飯を喰ふなり秋の風」

「秋の風」の季語が入った2つの俳句。このうち片方は江戸時代を代表する俳人、小林一茶の句。もう一方は最近盛んに句作を行っている新人の句だ。俳句に関心のある人はどちらが一茶の句かご存じだろうが、前提知識のない人はどちらの句を美しいと感じるのだろうか。

京都大学がおよそ400人に7段階で美しさについてアンケートを行ったところ、①の句は平均4.92、②の句は3.42と、①を美しいと評価した人のほうが多かった。(京都大学 上田祥行特定講師や櫃割仁平氏らの調査)

ネタを明かすと、実際に一茶が詠んだのは②の方。一方、①を詠んだのは、開発中の人工知能=AIだ。これまでにAIが詠んだ膨大な俳句から選ばれたひとつだという。素人目には、俳諧の巨人の句よりもAI俳人が詠んだ句に美しさを感じるという、驚きの研究結果。

もはや芸術においてすら、AIが人間を凌駕する時が来ているのだろうか。

世界一短い詩、俳句ってそもそも何?

「上五」「中七」「下五」の原則「五七五」からなる俳句は、明治時代に正岡子規が成立させたとされ、江戸時代の松尾芭蕉や小林一茶の作品もさかのぼって俳句と呼ばれている。世界一短い定型詩とも言われ、季節を表す季語を含むのが特徴だ。

俳句の詠み方の基本を学ぼうと、訪れたのは愛媛県松山市。明治時代を代表する俳人、正岡子規の出身地で、毎年夏には俳句甲子園が開催されている。地元で俳句雑誌を発行しているキム・チャンヒさんに教えを仰いだ。

キムさんに案内されたのは松山城の城山公園。俳句の題材として詠む情景を探しに行くことを「吟行」と言い、最近は美術館や博物館で吟行することもあるという。

まずは、風景の中から3~4文字の詠みたい対象を探す。例えば、公園の中の「砂利道」に注目した場合、そこに助詞を足して、さらに砂利道を説明する七音を加える。砂利道を自転車が通っていたら「砂利道を 自転車進む」といった具合だ。

最後に、季語に感情を託して加えればOK。気持ちのいい光景であれば「砂利道を 自転車進む 夏の空」、いやな気持ちであれば「砂利道を 自転車進む 油照り」といった具合だ。

キム・チャンヒさん

「俳句を詠む楽しみは、作ったときの達成感や誰かに共感してもらったり褒められたりすることだと思います。こういう句が好きなのだと、他の人と心を通わせられるのが一番の魅力じゃないか」

その句を詠んだのは人間?AI?

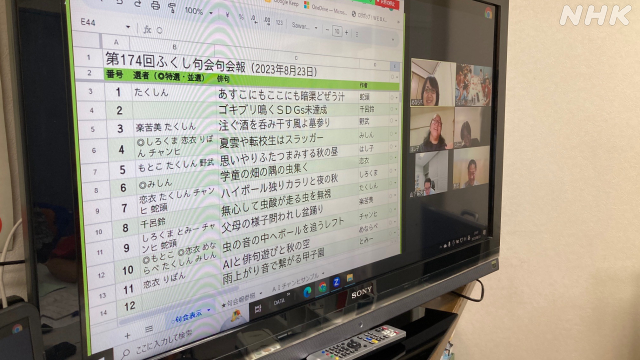

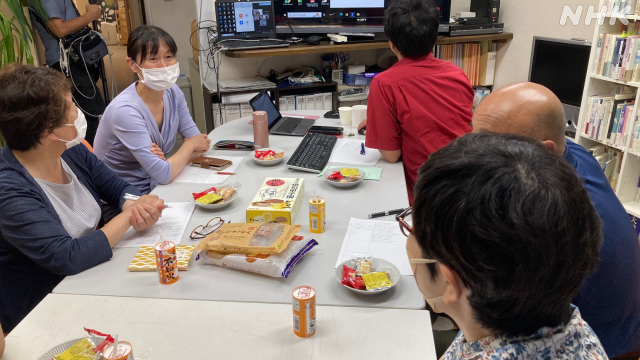

人と人とのコミュニケーションでもある俳句。キムさんに招かれて、俳句を披露しあう句会にお邪魔した。

毎月、高校生から60代の人まで15人ほどが参加しているこの句会。

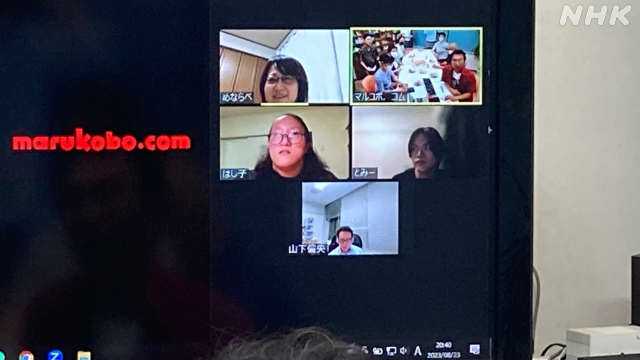

8月下旬に開かれた句会には12人が集い、それぞれの句について感想を交わした。

参加者は事前に俳句を投稿し、さらにほかの人の作品で気に入ったものに「選」を入れる。

誰が詠んだものかは事前に分からないようになっていて、感想を交わしたあと最後に作者が明かされるスタイルで進められる。

秋の季語の「虫」などをお題に集められた42の句。

この中の1つ、「無心して虫酸が走る虫を無視」

参加者

「へんてこな句なんですよ」

「“む”のリズムが最強。この句を詠んだ人は絶対に虫が大嫌いじゃないですか。それが伝わってきておもしろい」

「虫というお題で絶対『鈴虫』とか詠んでやらないという気持ちを感じる」

虫を詠んだ句にはこんなものも。

「虫の音を踏まないよう母は仕事へ」

参加者

「このお母さんはどの職場に行くのだろう。もしかしたら農家で、朝までに野菜を収穫するみたいな。子どもたちは寝ているけど、お母さんは夜中起きてとか。お母さんが大好きなんじゃないかな」

作者の高校生

「私の母が早出で3時とか4時に仕事に行きます。バイクで行くのですが、家から道路に出るまでバイクを押して静かに迷惑をかけないようにしていて、その様子を表現したかった」

俳句を鑑賞してどう感じたか。実際に作者はどのような光景を見てどのようなことを感じたのか。

俳句に込められた背景を話し合う句会を通して、参加者はコミュニケーションを深めていく。

さらにこの日の句会では、このような句も。

「白波の立ち上がりたる夜光虫」

参加者

「昔はよく夜光虫の光りかたが好きでわざわざ見に行っていたこともあるくらいだったので、すごく情景は見える」

「夏の海を絵のように描いていて、1つの映像を描くような句です。だけど描きすぎている感じがした」

「『たる』とか『けり』があまり好きじゃない」

「この句はもしかして…?」

さまざまな感想が出たが、名乗り出る作者はいなかった。

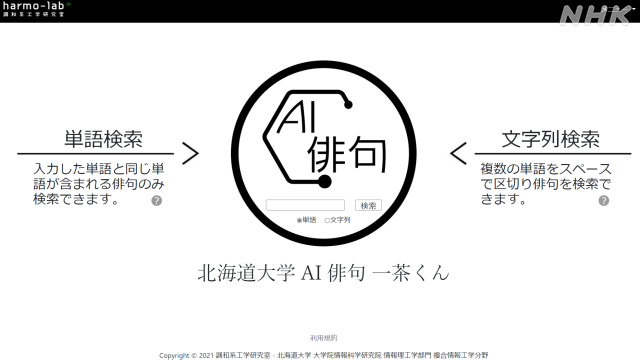

というのも、この句を作ったのは俳句AI、その名も「AI一茶くん」。

記事冒頭の句を詠んだ新人俳人だ。

「AI一茶くん」はこの句会に2年ほど前から参加している。

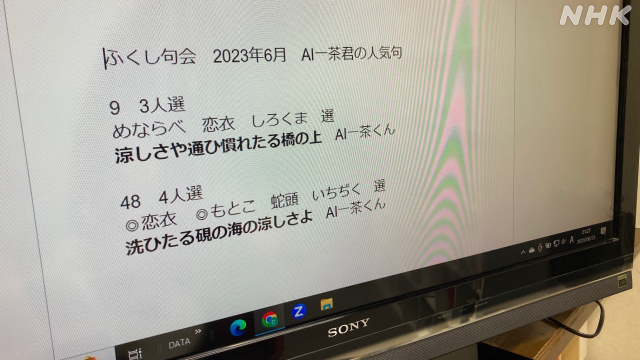

この日の句会では「選」に入らなかったものの、6月の句会で詠んだ「洗ひたる硯の海の涼しさよ」は4人に選ばれ、その出来栄えに驚きの声が上がった。

洗ったあとの硯の墨がたまるところに涼しさを感じるというイメージが湧き上がるなどと、参加者は感銘を受けたという。

キムさんは「AIの表現力に恐ろしさを感じた」と話しながらも、逆に刺激を受けたとも言う。

キム・チャンヒさん

「いろんな俳句の作り方があると人も進化していきますし、新しい俳句に出会うのは楽しいです。俳句はエンターテインメントだと思っているので、AIが俳句を作るのはおもしろいと思いますし、それをきっかけにほかの人たちの俳句にも関心をもってほしい。みんなが俳句を詠めば、いろんな人たちの気持ちも俳句を通じて分かるかもしれないと期待しています」

AI俳句はあり?なし?

でも、人が情感を詠みこんで作って来た俳句を、感情を持たないAIが作ることには違和感も覚える。

学校の夏休みに俳句の宿題が出るというほど、俳句に親しみを持つ人の多い松山市で聞いてみた。

40代男性

「俳句を詠むときは人ならではのインスピレーションを感じますが、それをAIが分かるというのは興味があります」

20代女性

「そのときの情景や感情を季語に合わせて作るのが俳句のいいところなので、AIになるのはちょっと寂しい感じがします」

70代男性

「あれもこれもAIがとなったら、人間はどうなってしまうのだろうと思います。今の子どもがAIばかり頼って、自分で考える力が落ちないか心配です」

「興味がある」と答えた人はいたものの、若い人を含めて否定的な意見が多く聞かれた。

AIが進歩しても感情や気持ちを表現する力は人間のほうが上であってほしいという思いはあるようだ。

1分間に400句? 「AI一茶くん」の生成術

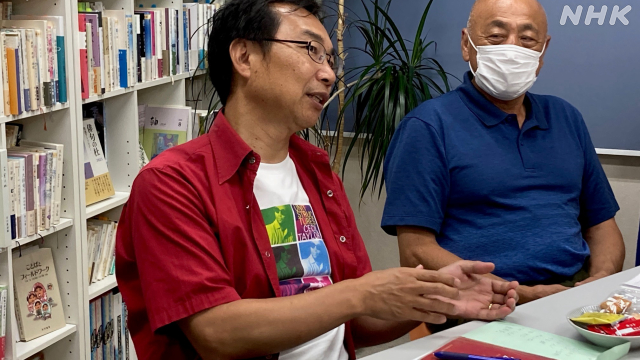

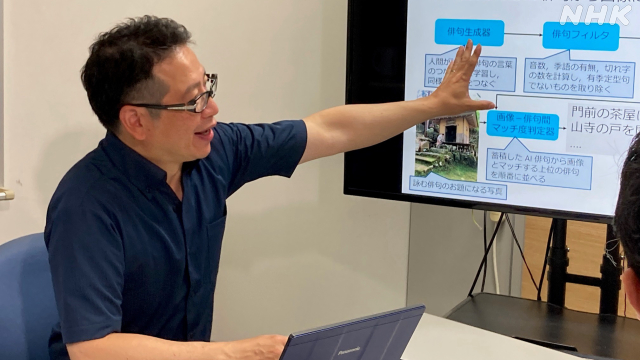

「AI一茶くん」を開発したのは、人工知能の研究をしている北海道大学の山下倫央准教授の研究室だ。

開発のきっかけは研究仲間から「人工知能に俳句を詠ませることはできるか」というふとした疑問を受けたことだった。

山下倫央准教授

「俳句はある情景についてオリジナリティーをもって詠まないといけないですが、AIは過去のデータを学んでいるのでそこに寄ってしまい、すごく苦手にしています。特に感情表現はコンピューターが感情をもっているわけではありません。人間であれば、悲しい気持ちやうれしい気持ちになることを文字に託して俳句を詠みますが、コンピューターにそういうプロセスはないので、俳句作りを通して感情をいかにうまく表現できるかというところに取り組んでいる」

山下准教授らが当初使っていた言語モデルでは、小林一茶の俳句をひらがなに直した約2万句を学習。

文字列の並びを学習することで、最初の1文字目に来た文字に対して、続く2文字目、3文字目は何が続いていくか出力し、十七音に達したときに俳句らしきものができる仕組みだ。

開発初期に生み出されたのは「かおじまい つきとにげるね ばなななな」といった、五七五のリズムがあるものの意味不明の文字列だった。

そこから6年。

AIの進歩に加え、ひらがなを並び替えるだけでなく、漢字を含む単語の並びを学習するために、古典俳句に加えて現代俳句40万句や、著作権が切れた文学作品などを公開している「青空文庫」を教科書データとして利用。

「古池や蛙飛びこむ水の音」であれば、最初の文字に「古」が来て、次に「池」が来る。俳句のような文字列ができるサイコロをずっと振っているような仕組みで、より自然で俳句らしい単語の並びを生成できるようになった。

さらに、音の数がきちんと十七音になっているか、季語を1つ含んでいるか、すでに存在する俳句と似すぎていないかなどのフィルターにかけ、1億句以上の俳句を生成したという。

俳句を学習したAIは、その文字の並びに似た文字列を出力しているにすぎず、「これは俳句だ」と感じているのはあくまで人間のほうだというのがおもしろい。

最近では、一茶くんの作品は句会に投稿しても違和感のないほどに進歩したという。

おととし6月に行われた「芭蕉祭山中温泉 全国俳句大会」では、合わせて835句の応募の中から次の2句が、なんと入選50句にも選ばれた。

「戦争を語りつくしてトマト食む」

「万緑を破りて風の中にゐる」

山下倫央准教授

「最初の俳句のひと言ってこんな感じだよねというのから始めて、それらしい文字のつながりを作っているので、人間の俳句を作ることとは全く違います。ただ、私が俳句で入選しようとしても10年たってもできないと思います。そういう意味では、人間よりはるかに多い俳句の量を学習しているので、これぐらいの精度の俳句を作ることができると示すことはできた」

「AI一茶くん」は“吟行”にも挑戦

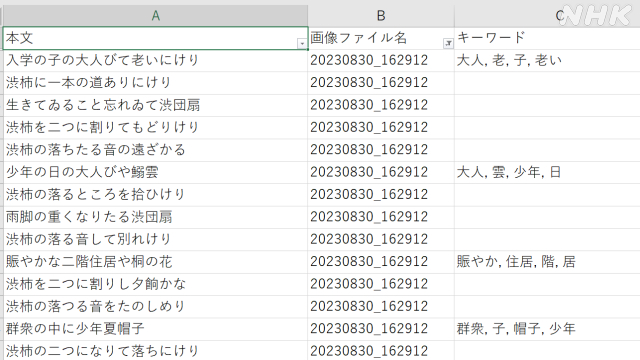

さらに、より人の俳句作りに近づこうと、各地に出かけて見つけた風景を俳句に詠む「吟行」にも「AI一茶くん」は挑戦している。

画像認識のモデルを導入し、俳句にふさわしい写真の特徴を学習。

何らかの写真を読み取ることで、そこからキーワードを導き出して、自身のデータベースから俳句を提示する仕組みだ。

私たちは、NHK放送センターがある東京・渋谷区のスクランブル交差点の写真を撮影し、「AI一茶くん」に読み込ませた。

すると出てきたのは、「入学の子の大人びて老いにけり」などの句。

一見すると写真の光景との関連は見当たらないが、「大人」や「子」、「老い」などのキーワードを写真に写る人物から導き出した。それに合った俳句をデータベースから引っ張ってきている。

山下倫央准教授

「人間が俳句を詠むときは、情景があってそれを文字に落とし込むので、ことばの重さというかイメージの強さがありますが、AIが作った俳句だと一貫性やその裏にあるイメージは読み取れない場合が多いです。事実として人がたくさん写っている、ビルも写っているといった判断や分析は今の技術でできるので、さらにこの場所を渋谷と判断して『ハチ公』、『ハチ公』から『待つ』などのフレーズを入れられるようになれば、相当なものだと思います」

人間 VS AI?

大量の俳句を作り、さらに人が作ったものと変わらない、またはそれ以上の評価を獲得できるところにまで進歩したAI俳句。

山下准教授は、AIを通じて人の俳句作りの手助けにもつなげたいと新たに取り組みを進めている。

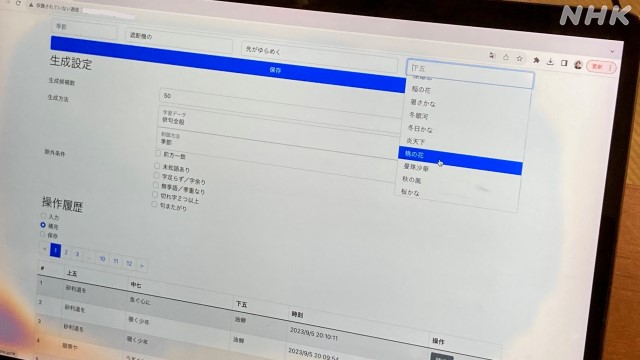

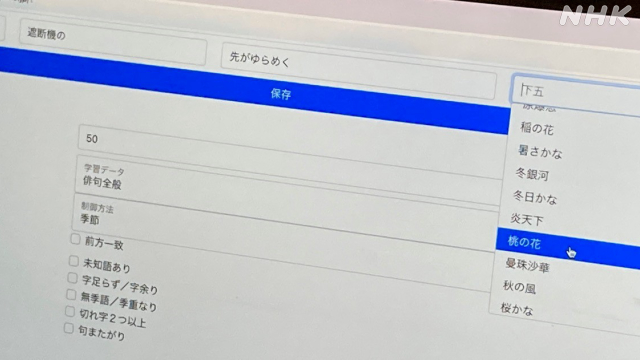

その1つが「俳句作成支援システム」。

上五、中七、下五のそれぞれの空欄にキーワードを入力すると、そのことばに続きやすい単語の候補が出てくる。

AIが関連する単語を出すので俳句作りの手助けになると山下准教授は考えている。

山下倫央准教授

「もちろんAIが自律的に俳句を作るという研究もおもしろいと思うのでやめるわけではないですが、やっぱり俳句を作りたい人間の気持ちをくみ取ってできるだけお手伝いすることが重要だと思います。コンピューターが人間を置き去りにして1億、10億、100億と俳句を作っても誰もおもしろくない。そのときの心情をいかに自分が詠むかという俳句の魅力が色あせることはないので、それを手伝うことには非常に意義がある」

AIと共作? ハイブリッド俳人も

山下准教授などの「俳句作成支援システム」を実際に活用し、俳句賞に投句したという俳人も東京にいる。

大塚凱さん(28)。

中学生のころに俳句を始め、高校生のときに「俳句甲子園」に3年連続で出場して優勝も経験。その後も俳人として活動を続け、新人賞なども受賞した。

「AI一茶くん」の開発にも協力している大塚さんは、自身の俳句を学習したAIが、自分の作品に似ていてさらにいい句をつくったことが、関心を持ったきっかけだったと話す。

大塚凱さん

「これだけAIが世の中に広まっている中で、逆に俳句は関わりがないというのも不自然なことではないかと思っているので、AI×俳句で何が生まれるかという取り組みは、この時代においては必要なことではないかと思います。自分の俳句のようですが、その痕跡が見えない。似ているけども、自分ではない何かが作っていることの奇妙さに心ひかれてしまった」

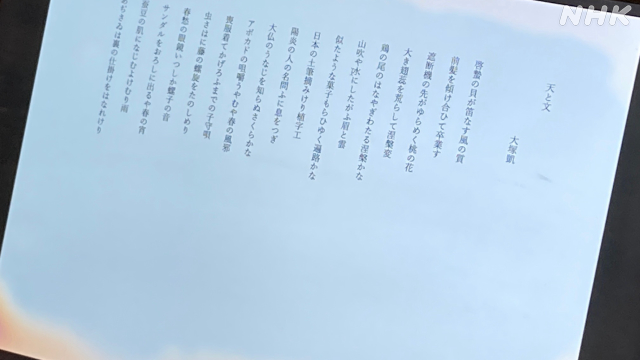

ことし5月に応募した大塚さんの俳句50句。いずれもAIを活用して作ったと言う。

例えば「遮断機の先がゆらめく桃の花」。

もともと「遮断機の先がゆらめく」という上五と中七の構想はあったが、下五が決まらずに4年ほど書き置いたままだったそうだ。

そこで「俳句作成支援システム」に入力したところ、候補の中に「桃の花」ということばを見つけた。

このシステムでは、あらかじめ大塚さんの俳句を通じて作風を学習させていたが、「自分だったらそっちの方向にいかなかったかもしれない」と思う選択肢が出てきて、直感的におもしろいと感じたそうだ。

大塚凱さん

「桃の花というと春なのですが、春の中でもだいぶ暖かくなってきつつあるというか、寒暖差があって春の季節感が出てくると思いました。あと桃というのも桃源郷ということばを思い出したり、桃太郎という昔話もあったりして、霊的なものも帯びます。世の中にもこういう場面がありそうだなという写実性もあって、バランスがよかった」

結果的に作品は賞をとれなかったが、大塚さんはAI俳句によって新たな気づきが生まれていると話す。

さらに、そのことが、私たちが俳句を作ることはどういうことなのか考えるきっかけになると指摘する。

大塚凱さん

「人間だったらふつうこんな言語感覚でできないだろうみたいなすごく変な句、全く意味が通っていないけどなぜか舌触りだけはいいことばがふと生まれることもあり、そういうのを見ていると楽しい。AIが生成している姿や生成された句を見ているうちに、こういうことばは出てきやすいといった比較・検討の材料としておもしろがることができるのではないかと思います。今まで俳句を作れるのは人間しかいませんでしたが、俳句のようなものをその人間の作為を極力少なくした状況で作ってくれるものが現れたときに、そこの差異を比べることで、私たちがやったことは何だったのだろうかと考えるきっかけになると思います」

AI俳句を通じて人の気持ちを理解する

現状、今の「AI一茶くん」では、作った俳句の背景を説明したり、ほかの俳句について評価したりすることはできない。

しかし、山下准教授はAIが俳句を作ったり、あるいは俳句作りを支援したりする研究を続けることで、俳句に込められた人間の感情表現をAIが学び、将来、AIが人間の気持ちをふまえて、意思決定を支援できるようになるのではないかと考えている。

山下倫央准教授

「私たちの研究室は調和系工学研究室というが、多様な価値観のある社会の意思決定を支援する技術を目指している。いろんな価値観のある人たちがたくさんいる中で、社会として最終的に何かを決めるとき、人の感情や人の気持ちが理解できないといけない。人間として割り切れない気持ちをコンピューターがきちんと理解して、それをさらにほかの人に伝える手助けをする。単に文章を作るだけでなく、俳句に代表されるような人の気持ちを適切に伝える技術が必要だと思って研究を続けています」

取材後記・著作権の問題は?

私が、今回取材を始めたきっかけは、冒頭の京都大学の研究成果だった。

イラストや文章など、生成AIが広がる中で、俳句の分野では歴史に残る俳人の作品もしのいだのかと驚き、関心をもった。

しかし関係者を取材してみると、AI俳句の研究の目的は、AIがよりよい俳句を作ることではなく、AIによって俳句の新たな一面に気づくこと、そして俳人を支援し、最終的には人の心や感情を理解することだった。

大塚さんの話にもあったが、自分の過去を学習した自分以外の何かに対じしたとき、初めて理解することや向き合えることがあるのかもしれない。

取材を通じて人の心が動くことはどういったことなのか興味を持つとともに、古くから情景をことばで表現し、親しまれている俳句への関心がより高まった。

一方、AIの活用にあたっては著作権の問題を理解しておくことも重要だ。

文化庁によると、AIが学習用のデータとして著作物を収集・複製し、学習用データセットを作成することは原則として認められている。

また、生成・利用段階では、インターネットでの公開などは通常の著作権侵害と同様に扱うとしている。

このとき、AIによる生成物が既存の著作物とどのぐらい似ているかという「類似性」が1つのポイントとなるが、「AI一茶くん」では、学習に使用した俳句とは一定数の文字が異なるようにフィルターをかけている。

AIと著作権に詳しい福井健策弁護士によると、俳句のような短いフレーズの場合、著作物と判断されるかはギリギリで、作風が似ている程度であれば侵害にならないケースが多いということだ。

一方で過去には交通標語の著作権を巡る訴訟が起こされたこともあり、「AI一茶くん」のフィルターのような、既存の著作物との「類似性」について注意する取り組みは必要だと指摘している。

さらに考えなければならないのが教育現場での活用だ。

愛媛県では夏休みの宿題に俳句が出るという話しがあったが、AIを使えば容易に俳句ができてしまう。

そのことで、想像を巡らせたり、思いをことばに乗せたりすることをしなくなってしまわないか。

AIの利便性が広がり、活用の可能性が高まっているからこそ、バランスのとれたAIとの付き合い方をいま一度考える必要があると思う。

ということで最後に1句。

「AIで 心を知りたい 秋の朝」