科学と文化のいまがわかる

原子力

原発技術 広がる劣化の懸念

2022.02.01

「原子力発電を支える企業の撤退が相次いでいる」。

あるメーカーの幹部がこう漏らした。

取材を掘り下げていくと、原発に関わる技術の劣化への懸念が各地で広がっている実態が見えてきた。

国内では現在、原子力規制委員会による安全性の審査に合格した10基が再稼働。

政府は去年秋にまとめた国のエネルギー政策の方針、『エネルギー基本計画』の中で、原子力について「安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していく」と明記した。

一方で、国内で進む企業の撤退や人材不足…。

原発の安全性を揺るがしかねない問題が徐々に顕在化してきている。東京電力・福島第一原発の事故から10年余りが経過した今、現場で何が起きているのか取材した。

(科学文化部・記者:長谷川拓/おはよう日本・ディレクター:髙野浩司)。

原発事故で需要急減 技術継承に懸念

「ガタン、ガタン、ガタン」

去年12月、北海道室蘭市にある鉄鋼メーカーの工場。

1万4000トンの圧力をかけて金属素材を整形できる世界最大級のプレス機が音を立てて動いていた。

1000度以上に熱した巨大な鋼鉄の塊を何度もたたき、強度を高めながら、形を整えていく。

塊は、溶岩のように赤い光を放っている。10メートル以上離れているにもかかわらず、じわっと熱が伝わる。

ここではかつて、原発の心臓部にあたる原子炉圧力容器を国内向けに造っていた。

2000年代、世界的に原子力発電を再評価する動きがあった。

『原子力ルネサンス』と呼ばれ、受注は右肩上がりで増加、人材や生産設備の増強が次々と行われていた。

しかし、2011年の原発事故で状況は一変。

需要は急減し、現在この場所では産業用機械や火力発電などの設備を造っている。

国内向けの原子炉を最後に造ったのは15年前。

今では、原子力部門にいる社員の8割は製造の経験がないという。

“このままでは培ってきた技術が途絶えてしまうのでは…”。

現場経験が長い工藤秀尚社長はそう考えている。

(日本製鋼所M&E・工藤秀尚社長)

「原子力製品は特に大きく、ひとつひとつのハンドリングも気を遣うし、形状も複雑なものが多い。写真やビデオを撮って伝承はしているが、実際にものを造らないと、読んだだけ、見ただけでは伝わらない。技術技能の継承では懸念がある」

サプライチェーンに綻び 原発の安全性は…

それだけではない。

原発の安全性に関わる部品の供給が滞りかねない事態も起きている。

神奈川県藤沢市に拠点工場を置く機械メーカー。

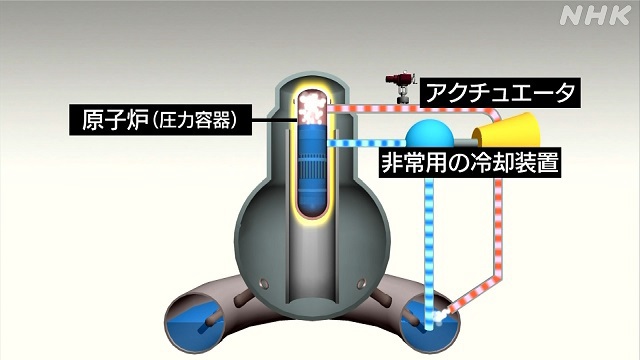

ここで製造されているのは「アクチュエータ」と呼ばれる装置だ。原発の緊急時に重要な役割を果たすという。

(日本ギア工業・担当者)

「原子炉を冷却するという最後の“とりで”に使われている装置。非常に大事な機能を担っている」

「アクチュエータ」は、蒸気などが通る配管の弁を開閉する装置。原発で事故やトラブルが起き、原子炉を冷やせなくなったときにも作動する。

熱を持った原子炉から発生した蒸気が配管の中を流れてくると、「アクチュエータ」が作動して弁が開き、「非常用の冷却装置」に蒸気を導くことで原子炉を冷やす仕組みだ。

この「アクチュエータ」をめぐって今、大きな問題が起きている。

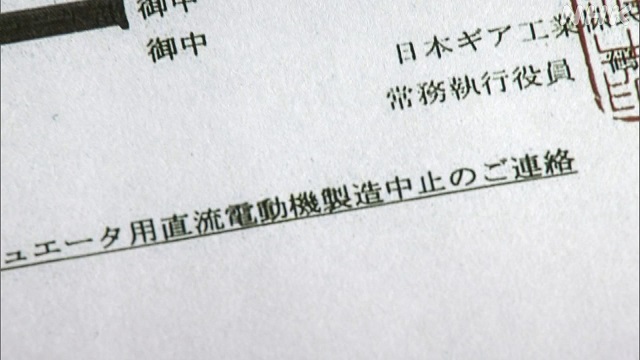

3年前、装置の主軸となる「直流モーター」を製造していた下請けの企業が突然、事業の撤退を決めたのだ。

「技術者の高齢化で生産が続けられない」ことが理由だった。

定期的な交換が求められるこの部品。

しかし、この機械メーカーではモーターを作ることはできない。製造を依頼できる別のメーカーを大急ぎで探さざるをえなくなった。

(日本ギア工業・担当者)

「撤退と聞いたときはかなりショックで、何とか代わりのものを見つけなければと慌てふためき、いろいろな会社を探した」

新たな下請け先はなんとか見つかり、撤退を決めた企業から大量の図面を取り寄せることができた。ただ、図面が古く、判読が厳しいものも少なくない。

また、図面がそろっても作るのは容易ではない。原発関連の部品は強い放射線への耐久性や高温でも動く性能などが求められるからだ。

2022年度までに技術を引き継げなければ、緊急時に不可欠な部品の交換が難しくなるおそれも出てくるという。

(日本ギア工業・寺田治夫社長)

「使命だと思って原子力関係の態勢を維持しているが、どこで根負けするか我慢比べ。モーターだけでなく、ほかの部品メーカーが撤退する可能性もゼロではない。今から備えるマンパワーもない、金銭的な余裕もない。そのたびに“もぐらたたき”で対応するしかない」

ほかの重要部品でも

さらに。

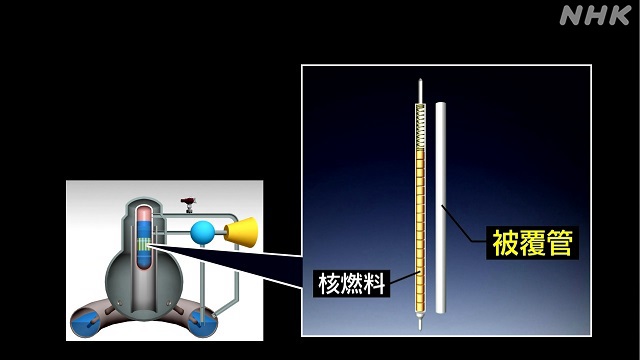

放射性物質が漏れ出すのを防ぐために核燃料を覆う被覆管(ひふくかん)でも供給難が。

事故を起こした福島第一原発と同じタイプの「沸騰水型」では、メーカーが5年前に廃業し、国内で調達できない状態が続いている。

原発事故後の2012年からの9年で原子力関連から撤退した企業は少なくとも20社にのぼる。

原子力産業をけん引する大手メーカーも“このままでは技術の穴埋めが追いつかなくなるのでは”と危機感を抱く。

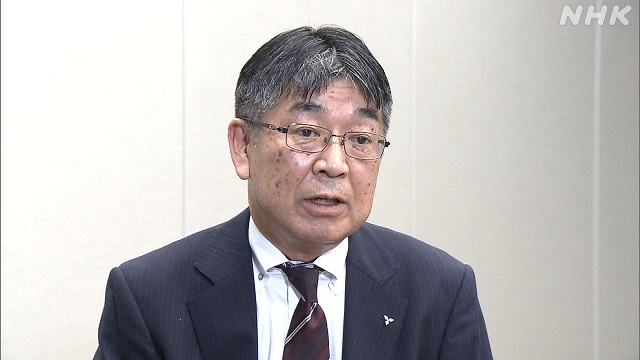

(三菱重工業原子力セグメント・加藤顕彦常務)

「撤退するサプライヤー(部品製造会社)があっても直ちに穴埋めしているので、安全に支障が出る事態は基本的にはないと考えている。ただ、この状態が5年10年と長期にわたって続くと厳しくなってくるのは事実。安全・安定運転の実現はわれわれの責務と考えて対応しているが、1メーカーで全てをカバーするのはだんだん厳しくなってくる。具体的な対応を検討することが必要な時期に来つつあると考えている」

原子力工学科の“募集停止” 将来も厳しい

では、技術を継承する「人材」の確保はどうなっているのか。教育現場を取材すると、厳しい実態が見えてきた。

東海大学の「原子力工学科」。半世紀前に学科が設置され、技術者など3000人以上を送り出してきた。

しかし、ここ数年は定員割れが続き、来年度から募集を停止することになった。

背景に何があるのか。

学科長の吉田茂生教授は“原子力に対するネガティブなイメージもある”と話す。

(東海大学原子力工学科長・吉田茂生教授)

「学生としては、『原子力』というと『原子力発電』。福島の事故のイメージにつながってしまっている」

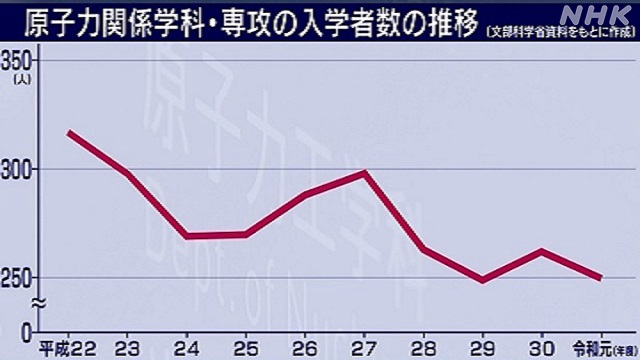

文部科学省のまとめによると、全国でも大学や大学院の原子力関係学科に入学する学生の数は、福島第一原発の事故以降、減少傾向が続いている。

“このまま人材が先細れば、廃炉や核のゴミといった原子力の抱える課題に対応する技術力も失われていくのではないか”。

学科長は危惧している。

(吉田茂生教授)

「(原発を)安全に動かすだけでなく、『シャットダウン』、つまり壊すときにも複雑な状況になるので、人材が必要。それを処分するときにも必要。後継者がさらに後継者を作るような連鎖をつくっていかないと人材育成が本当に続いていかない」

広がる懸念に対応は

この状況に、国や電力会社もただ手をこまねいているわけではない。

▼電気事業連合会などによると、電力各社では、企業の撤退などで製造中止になるおそれがある部品を事前に把握してリスト化。代替品を早期に調達する取り組みを進めている。

▼経済産業省も、技術継承などを支援する補助金の交付を2020年度から開始。

▼国内での部品の確保が難しい場合、海外からの調達も検討されている。

一方、専門家は、より根本的な対応策が必要だと指摘する。

原発の設計に詳しい日本原子力学会の宮野廣氏は国によるリーダーシップが必要だという。

(日本原子力学会廃炉検討委員会・宮野廣委員長)

「1個数百円の小さな部品でもプラントにとっては非常に重要だが、技術が維持されているかは数字では現れず、トラブルが起きて初めて気がつく。ものづくりを海外に頼ることもありえるが、品質は使う側のわたしたちが見ていかなければならず、そのための態勢も必要だ。原発の安全性や信頼性を維持するためにも、国が先を見た指導をする必要がある」

原子力委員会の元委員長代理、長崎大学の鈴木達治郎教授は、電力会社やメーカーの対応について欧米各国を例に挙げて語った。

(長崎大学・鈴木達治郎教授)

「福島の原発事故では、日頃から重要な機器について万が一に対応できる能力を持つことの重要性を思い知らされた。慣れていない人が扱うことほど難しいことはない。欧米各国では、メンテナンス専門の会社などがあり、メーカーが分野ごとにノウハウを共有したり、電力会社が共同で人材を育成したりしていて、日本も産業構造の柔軟性が必要だ」

原子力政策に詳しい多摩大学大学院の田坂広志名誉教授は、事故から11年目の今こそ原子力の技術や人材のあり方について、立場を超えた国民的な議論が必要だと指摘した。

(多摩大学大学院・田坂広志名誉教授)

「人材が枯渇してくると、ノウハウの部分が失われていく。すぐに大事故が起こるわけではないだろうが、またいろいろなトラブルが起こり始める可能性がある。どのような形でしっかりと未来に向かってビジョンを描くのか。脱原発に向かうとしても、推進維持の方向に向かうとしても、必ずやらなければならない」

福島第一原発の事故からまもなく11年。

原発の安全性、そして廃炉や放射性廃棄物の処分にも影響を及ぼしかねない人材や技術継承の問題にどう対応していくのか。

原子力発電の今後について、私たちも目を背けず、本格的な議論をしなくてはいけない時期に来ている。