科学と文化のいまがわかる

科学

民間ロケット 初の宇宙空間に

2019.05.04

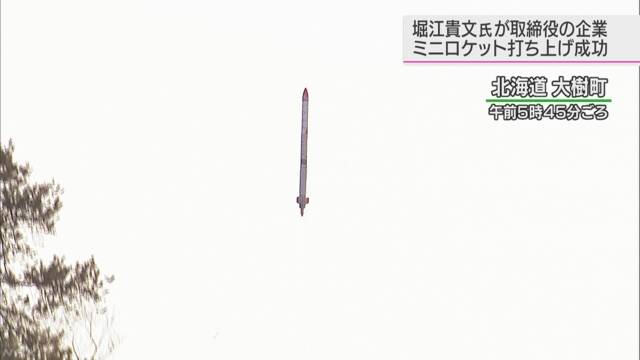

北海道のベンチャー企業が開発・製造した全長10メートルのミニロケットの打ち上げが4日朝に行われ、成功しました。日本の民間企業が単独で作ったロケットが宇宙空間に到達するのは初めてです。

ロケットは実業家の堀江貴文さんが取締役を務める北海道大樹町のベンチャー企業「インターステラテクノロジズ」が作ったミニロケット「MOMO3号機」で、4日午前5時45分に北海道大樹町の発射場から打ち上げられました。

会社は、打ち上げからおよそ4分後にロケットが目標としていた高度100キロの宇宙空間に到達し、打ち上げは成功した、と発表しました。

会社によりますと、ロケットは最終的に高度113キロに達し、その後、計画どおり北海道沖の太平洋上に落下したということです。

MOMO3号機は全長およそ10メートル、直径50センチで、重さ20キロほどの観測機器を積むことが可能で、今回も大学が作った実験装置を搭載しています。

宇宙空間などで4分間程度無重力の状態となることから、会社は今後、この無重力状態などを利用した実験や観測を企業や研究機関に売り込みたい考えです。

ただMOMOには人工衛星を軌道に投入する能力はないことから、会社は、MOMOの技術を踏まえて、2023年に超小型の人工衛星を搭載できるロケットを打ち上げ、衛星打ち上げビジネスに参入する計画です。

日本の民間企業が単独で開発・製造したロケットが宇宙空間に到達するのは今回が初めてで、今後、国内の宇宙ビジネスの市場拡大につながることが期待されます。

発射場から1.5キロ離れた北海道大樹町の多目的航空公園では、打ち上げ時刻の午前5時45分が近づくと、集まった人たちがアナウンスに合わせて大声でカウントダウンをしました。

そして「ごー」という音とともにロケットが青空に向かって打ち上がると、会場からは割れんばかりの拍手と歓声が沸き起こりました。

中には、目に涙を浮かべたり、抱き合って喜んだりする人の姿も見られました。

北海道帯広市から夫婦で訪れた50代の男性は「令和の時代に入り、地元北海道で民間ロケット打ち上げという偉業をこの目で見ることができて本当に感動しました。これからどんどん活躍してほしい」と話していました。

また、北海道幕別町から家族で訪れた小学6年生の男の子は「まっすぐに打ち上がるロケットの姿がほんとうにきれいでした。僕もロケットを作って北海道の空に打ち上げたい」と話していました。

堀江貴文さん「やっと成功 ほっとしている」

「インターステラテクノロジズ」の創業から関わり、現在、取締役を務める実業家の堀江貴文さんは午前10時から北海道大樹町で会見しました。

この中で堀江さんは「やっと打ち上げに成功し、ひとまずほっとしている。ほぼパーフェクトに次につながる結果を残せた。打ち上げの直後、みんなが涙を流しているのを見て、心からよかったと思った」と述べました。

今後については「おもしろい、くだらないことに使われてこそ宇宙産業のマーケットは大きくなると期待している。日本は海に囲まれ、工作機械の工場もあって、宇宙基地としては世界一の立地だと思う。今後、工場を拡張し人も雇って、産業振興にも寄与して、大樹町を日本の有力な宇宙港として発展させたい」と話しました。

「インターステラテクノロジズ」の稲川貴大社長は「打ち上げの瞬間は興奮する暇もなく数字を追っていたが、高度が100キロを超えたと分かった瞬間、思わず声が出た。宇宙空間に到達するという大きな目標を達成し、大成功だった。低価格のロケットが技術的に可能と実証できたと思う。今後さらなるコスト削減と精度が上がるようにロケットを改良して、衛星を軌道に投入する次の開発につなげたい」と話していました。

これまでの経緯

北海道大樹町にあるベンチャー企業、「インターステラテクノロジズ」は、実業家の堀江貴文さんとアマチュアのロケット愛好家らが平成17年、前身となる組織を立ち上げました。

現在は20人余りのスタッフが市販の部品や材料を使った格安のロケットで、超小型の人工衛星を打ち上げるビジネスへの参入を目指しています。

会社はおととし、全長10メートル、高度100キロの宇宙空間を目指す「MOMO」1号機を完成させ、会社が整備した北海道大樹町の発射場から打ち上げを行いました。

しかし、位置や速度などを示すデータが途中で得られなくなったために地上から信号を送ってエンジンを緊急停止、目標の高度には届かず、失敗しました。

改良を加えて臨んだ去年の2回目の打ち上げでは、今度は、姿勢を制御する装置に不具合が起こり、打ち上げ直後に落下して炎上、再び失敗しました。

3回目となる今回は、配管を改良したほか、ロケットを立てた状態で、本番と同じように120秒間、エンジン噴射する試験を追加するなど対策を行って臨みました。

当初、打ち上げ日とした先月30日には、直前にバルブの不具合が発生、その後も風の影響で延期が続き、ようやく4日の打ち上げ実施となりました。

ロケットビジネスの扉開く 今後は軌道投入能力も

日本の宇宙ロケットの開発はこれまでJAXA=宇宙航空研究開発機構が主導する形で行われてきました。

そうした中、小型なものとはいえ民間企業が設計、製造、そして打ち上げまでを行って宇宙空間に到達したロケットは国内初で、日本の民間企業によるロケットビジネスの扉を開いたといえます。

このベンチャー企業が掲げている目標の1つが「価格破壊」です。

ロケット開発では部品の信頼性を高めるために特注品を使うことが普通ですが、この会社は低価格の市販品を使うようにしています。

インターネット通販で金属材料などを購入したり、燃料の蒸発を防ぐ断熱材をホームセンターで買いそろえたり、ロケットエンジンの部品も自社の工場で金属材料を加工したりして、価格を抑える工夫を行ってきました。

会社はJAXAの同じようなロケットの数分の1という1回当たり数千万円での打ち上げを目指しています。

「MOMO」は重さ20キロほどの観測装置の搭載が可能で、およそ4分間の無重力環境で電子機器の実験などを行うことができ、会社では企業や大学など研究機関に売り込みたいとしています。

しかし「MOMO」は衛星を軌道にのせる能力はありません。

このため会社は、「MOMO」の技術を踏まえて超小型衛星を軌道に投入するロケットを開発し、2023年に打ち上げて衛星打ち上げビジネスへ本格的に参入したいとしています。

ミニロケット開発競争

北海道の「インターステラテクノロジズ」が開発に取り組んでいるロケット「MOMO」のように全長が10メートル前後の小さなロケットは「ミニロケット」と呼ばれ、ここ数年各国の民間企業が開発に力をいれています。

▽去年1月には、アメリカのベンチャー企業が開発した全長17メートルのロケットが、超小型衛星の打ち上げに成功しました。

▽また、去年5月には、中国のベンチャー企業も軍の協力を得て全長9メートルのロケットの打ち上げに成功しています。

▽日本でも、「インターステラテクノロジズ」のほかに、キヤノン電子など4社が共同で設立した「スペースワン」が2021年の打ち上げを目指し、ロケットの開発を進めています。背景には超小型衛星を打ち上げる需要の高まりがあります。

「インターステラテクノロジズ」も、今回の「MOMO」の成功を踏まえて、2023年には超小型衛星を打ち上げるロケットを開発、打ち上げる計画を打ち出しています。

超小型衛星は、重さが数キロから数十キロ程度と軽量で、製造も安価なことからベンチャーや中小企業、大学なども開発を進めています。

また、数十基の衛星を同時に運用すると地球全体をリアルタイムに観測できるため、漁場や農場、森林などの資源管理や災害の被害の把握など、幅広い用途が期待されているのです。

▽アメリカのベンチャー企業「プラネット」は、超小型衛星130基以上を使い、地球全体を常時撮影していて、画像データを企業などに販売しています。

▽日本でもベンチャー企業の「アクセルスペース」が、地上の様子を定点観測するビジネスにつなげようと、2022年までに50基の超小型衛星を打ち上げる予定です。

▽また、福岡にあるベンチャー企業「QPS研究所」は、レーダーで夜間も地上を撮影できる超小型衛星をことしから打ち上げ2024年ごろに36基の運用を目指しています。

▽さらに、東京のベンチャー企業、「Synspective」も25基のレーダー衛星の運用を目指して、2020年に最初の衛星を打ち上げる計画です。

アメリカの調査会社によりますと世界で打ち上げられる超小型衛星は2010年に、年間30基ほどでしたが2022年には、457基にまで増えると予測しています。