科学と文化のいまがわかる

科学

死が近づく中で… 執念の研究

2019.04.12

「私に残された時間はあまり多く無いかもしれません。論文化に向けてご協力いただけないでしょうか」

8年前、54歳でこの世を去った火山研究者が残したことばです。富士山で大噴火が起きると火山灰がどのように降るか。3月に公表された国のシミュレーションを取材している際、私はこの研究者の存在を知りました。「彼の研究がなければ、今回のシミュレーションは実現しなかった」仲間たちが“まさに執念だった”と振り返る研究。死が近づく中で彼を研究に駆り立てたものとは何だったのでしょうか。関係者の証言から迫ります。

画期的な富士山の降灰予測

富士山で大規模噴火が起きた際の火山灰の広がりについて、国はシミュレーションを公表しました。それはこれまでのシミュレーションとは異なるものでした。

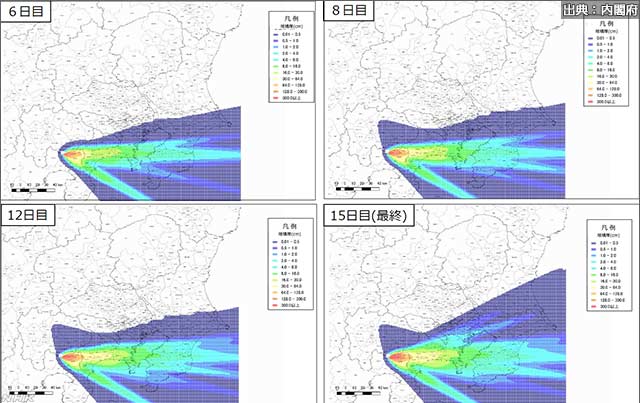

従来示されていたものは、噴火活動がすべて終わった時点での「最終的」な火山灰の分布や厚さ。今回は火山灰が降る「時間経過」がわかります。

約300年前の江戸時代に起きた「宝永噴火」。同じ規模の大噴火が現代に起きたと仮定しました。噴火から3時間、6時間、2日、4日…15日と、時間の経過とともに火山灰の量がどう変化していくのかがわかるのです。時間ごとにどのような対策が必要か、今後の検討に役立つ画期的なものでした。

このシミュレーションのもとになったのが平成23年に発表された論文です。2週間続いた「宝永噴火」の時間ごとの経過を、噴火発生から終息まで17段階に分け解き明かしています。

中心となった著者は日本大学の宮地直道教授。論文発表の3か月余り後、54歳でこの世を去りました。死の直前まで、火山灰が堆積している地層の調査や、噴火の記述がある古文書の分析を続け、論文を書き上げることに執念を燃やしていました。

地味で泥臭い調査

宮地さんは、昭和51年に日本大学に入学。火山に興味を持ち、卒業論文のテーマに選んだのが「宝永噴火」でした。この時から、富士山の火山灰がどのように飛び散ったのかを明らかにする研究が始まります。

火山灰が堆積している地層を観察し、粒の大きさや色の違いなどを丹念にスケッチ。1000を超える地点で、どのような火山灰が堆積しているのかを地道に調べていました。

宮地さんの1学年先輩の研究仲間で、現在、日本火山学会の副会長も務める千葉達朗さんは、当時をこう振り返ります。

「彼の調査は本当に地味で泥臭いものでした。どこも同じような真っ黒い地層なので『これをどうやって描き分けるの?』と思った記憶があります。でも彼は丹念にスケッチしていたし『これは別の場所と同じだ』とか『これは違う』とか、しっかり見分けている。彼には人の顔のように全部違って見えて、分布も頭に入っている感じでした」

一度は断念した火山研究者の道

大学院に進学後、火山研究者としての道を志した宮地さんですが、研究者としての採用試験には失敗してしまい、農林水産省に就職します。

茨城県の農業研究所を皮切りに、北海道の農業試験場、静岡県のお茶の研究所などに勤務しました。一見、火山とは関係の無い農業関係の仕事でしたが、宮地さんは生前、この経験が後の火山研究に生かされたと話しています。

「突然農家のおじさんに『環境によい肥料を作ってくれない?』と言われ四苦八苦しました。でもわからないからできないと言っている場合じゃなかった。現場の生の声を聞き、問題点は何なのかを感じ取る力が今の研究に生きていると思いますね」(大学の研究室ブログより)

富士山研究に戻る転機

こうした中、宮地さんに転機が訪れます。

平成12年に発生した富士山の異変でした。富士山の地下15キロの深さで、これまで観測されなかった地震が頻発。地下でマグマや熱水などが移動する時に発生すると考えられていたため、一部で噴火の懸念が広がりました。

国はこれをきっかけに、噴火に備えたハザードマップ作りを進めることになります。メンバーが検討された際、白羽の矢が立ったのが、宮地さんでした。過去に行っていた火山灰に関する地道な研究が脚光を浴びたのです。

再び火山研究者として

宮地さんは大学に戻り、再び火山研究者として歩み始めます。力を入れたのが、地層の調査で得た火山灰の情報と、古文書の噴火に関する記述をつきあわせる作業でした。

こだわったのは「最終的に」どれだけ降ったのかではなく、「いつ」どれだけ降ったのかでした。

例えば、江戸に住んでいた旗本が残した日記には、宝永噴火が起きてからの江戸の様子が詳しく記されています。噴火が始まった12月16日の記述では、「午の中刻(12時半ごろ)」から、ねずみ色の灰が降り始め、「夜」になると灰の色が黒くなったと書かれています。もし、地層に灰色の火山灰が確認できれば、それは12月16日の昼ごろから夜にかけて積もったものとわかるのです。

当時の様子はどうだったのか。

静岡大学の小山真人教授は、宮地さんとともに研究を進めた火山研究者のひとりです。小山さんが古文書を分析し、宮地さんが火山灰の地層と突き合わせていたといいます。

「彼は富士山全体の地質をまとめた大専門家でしたので、私は一方的に教えを受けるような立場でした。でも彼は、私の調査結果に興味をもってくれて、休日でも楽しそうに調査していたのが印象に残っています」

執念の研究 死が迫る中で…

火山研究者の萬年一剛さんは、宮地さんの晩年に共同研究を行いました。研究の様子は「まさに執念だった」と語ります。

「非常に微妙な修正を繰り返していました。地層の順番の見直し、火山灰の分布図の修正、古文書との比較、そして再び見直し…というループを無限に繰り返していました。真実に肉薄しようという姿は、鬼気迫るものがありました」

“執念の研究”その背景には何があるのか…。それは、しばらくして萬年さんに送られてきた一通のメールでわかりました。

「実は、私は腎臓ガンを患い、右側の腎臓を摘出したのですが、肺に転移していることが判明しました。かなり致命的な部位で成長しているため、もはや手術できない段階に至りました。私に残された時間はあまり多く無いかもしれません。私にとって、家庭以外で最も気がかりなのは、萬年さんとのプロジェクトのまとめです。体調不良に悩まされ作業が滞ってきましたが、少しづつではありますが、作業を進めてきました。ここにきて日増しに体力的に厳しい状態になってます。論文化に向けご協力いただけないでしょうか」(宮地さんのメール)

宮地さんは、死が近づく中でも、地層の調査結果と古文書の突き合わせを繰り返します。そしてこのメールから約1年半後、宝永噴火の時間経過を17の段階に分類し論文として発表したのです。

宮地さんがこの世を去ったのは平成23年10月。論文発表の3か月余り後でした。

忘れてはならないメッセージ

富士山の防災対策を考えるうえで、大きな影響を与えた宮地さんの研究。彼を研究に駆り立てたものは、一体、何だったのでしょうか。

直接、お話を伺うことはできませんが、生前、宮地さんが学生に向けて話したことばの中に、いくつかの思いがにじみ出ています。

「自然との共生なんて言いますけど、地盤が弱い場所や火山のふもとなど、本来は住んではいけない場所に、人間が住んでいるのだから災害も起こる。こうした問題の大半は、誰が悪いといった善悪をつければ済む問題ではありません。まず自然のことを正しく知ることが大切なんですよね。そのうえで、どのような問題が起きているかを、正確に理解して、対策・解決する力をつけていく」(大学の研究室ブログより)

さらに宮地さんのことばには、現在の研究者たちが忘れてはならないメッセージも含まれていました。

「われわれは『なぜこの研究をするのか、そしてその結果をどうするのか』という点まで考えなければなりません。研究結果を踏まえて、どのような対策を立てるべきかまで考えるのが、研究者の社会に対しての責任なのだと思います」

“正確に理解し社会に貢献する”。この思いが最期まで宮地さんを研究に駆り立てていたのかもしれません。

取材者の私にとっても重いことばです。