科学と文化のいまがわかる

科学

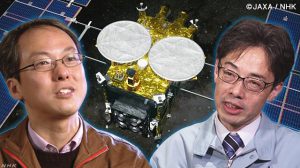

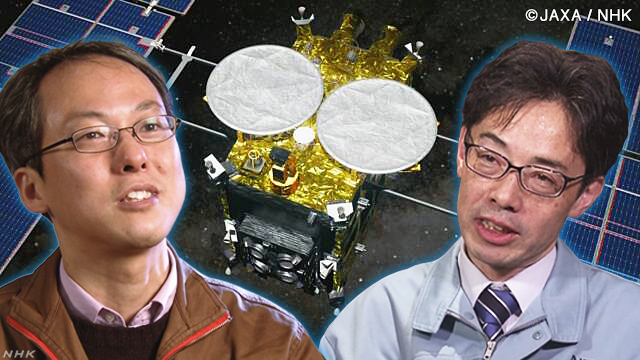

はやぶさ2 着陸成功を導いた2つのキーワード

2019.04.03

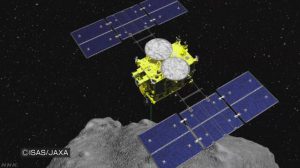

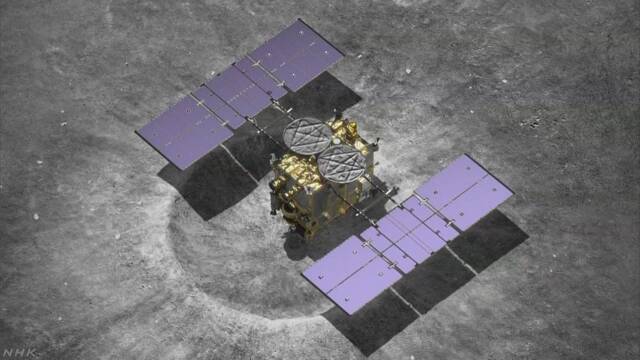

ことし2月22日、小惑星「リュウグウ」への着陸を成功させた探査機「はやぶさ2」。

着陸の瞬間に打ち込んだ弾丸で、砕けた岩石が舞い上がる世界初の映像の撮影にも成功。生命の起源と宇宙の成り立ちの謎に迫るため目標としていた岩石の採取に成功したとみられています。

ほぼ完璧だった着陸ミッション。

しかし、その裏では一時中止が検討されたといいます。

いったい何があったのか。そしてどう困難を乗り越えたのか。

2人のキーパーソンがNHKのインタビューに答え、その舞台裏を語りました。

リュウグウへ着陸成功

「人類の手が新しい小さな星に届いた」

「はやぶさ2」のプロジェクトチームを束ねる、JAXA=宇宙航空研究開発機構の津田雄一プロジェクトマネージャが成功会見で話した言葉です。

その言葉は、大きな自信と高揚感に満ちていました。

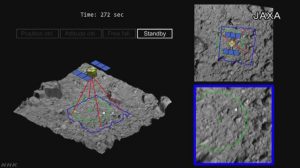

小惑星探査機「はやぶさ2」は、日本時間のことし2月22日午前7時29分、3億4000万キロはなれた宇宙空間に浮かぶ直径900メートルの小惑星「リュウグウ」に着陸しました。

その地表は予想以上に岩で覆われ、安全に着陸できる平たんな場所は赤道付近にある直径6メートルの極めて狭いエリアのみ。

チームは地表に投下した光を反射する目印を基準にして機体を誘導する「ピンポイントタッチダウン」という独自の方法で見事に着陸を成功させました。

「着陸に向けて、すべてのエネルギーを注ぎ込んでやって来たので、その成果が本当に報われてよかった」

津田さんは感慨深く成功を振り返ります。しかし、成功の裏には一時、中止の危機があったというのです。

若き指揮官 津田雄一

津田さんは43歳。

機体の設計に関わり、その知識をかわれて若くして先輩研究者からプロジェクトマネージャを引き継ぎました。率いるのはJAXAのスタッフだけでなく、協力するメーカーや大学、海外の研究者など総勢600人を超えるチームです。

津田さんはメンバーの意見を聞きながらミッションを進めることを大事にしているといいます。

「みんなそれぞれ役割があって、その役割を全員が、力いっぱい発揮できるようなチームにしようと心がけてやっています。必ずしも私の言う事を聞いてくれる訳ではなく、意見がたくさん出ます。その中でいい道をみんなで決めていくことができるのが今のチームです」

そんな津田さんとチームを突然のトラブルが襲ったのは着陸実施の前日の2月21日。降下の最終準備をしている時でした。

「びっくりしました。準備はすべて順調だったのに動いてはいけないはずのカメラが撮影を始めたのです」(津田さん)

降下を開始する1時間前のこと。

機体下部に取り付けられたカメラが、突然撮影を始めたことがわかったのです。

管制室に緊張が走りました。

津田さんはすぐに準備作業をとめて、原因究明と機体の安全確保の指示を出したといいます。

「何が起きているのかわかりませんでした。とにかく、探査機の安全が第一ですから準備作業をすぐに止めました。この“止める”っていうのは、かなり大きい判断なんです。1時間後に迫っていた降下開始を始めないことにつながりますから」

中止か?発揮されるチーム力

出鼻をくじかれたプロジェクトのメンバー。

しかし、ここから津田さんも驚いたという、チームの力が発揮されていくことになります。

トラブルの原因は担当のチームがすぐに突き止めました。

「はやぶさ2」が、高度を実際より低く取り違えていたため、カメラが作動してしまったのです。

プログラムの設定のしかたに問題があったと分かりました。

このまま降下を開始すると、失敗するおそれがあります。

難しい判断を迫られた津田さん、一瞬、中止も頭をよぎったと言います。しかし…。

「まだあきらめるのは早い。まずはやれることをちょっと考えてみましょう」

津田さんには勝算があったというのです。

原因判明を受けて、まず取りかかったのは3000項目におよぶ、はやぶさ2のプログラムの再設定です。

修正したうえで再度、電波ではやぶさ2に送ることが必要です。

ここから存在感を見せたのがメーカーから参加しているメンバーでした。

プログラムを書き換えろ

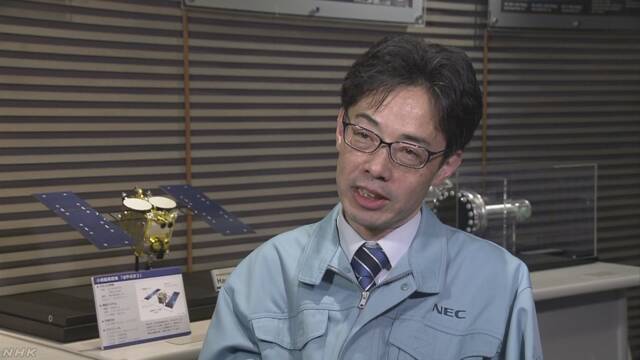

そのチームリーダー、NECの大島武さん。

JAXAと協力して、はやぶさ2の設計を担当、機体に精通しています。

「はやぶさ2については、熟知していますので細かい技術的なことをこちらから提案したり、JAXAからの提案を評価したりしてきました。一つ一つ確実に裏付けを取っていくのは私たちの作業になります」

大島さんたちは、大勢のメンバーが見えるよう管制室のホワイトボードに修正すべきプログラムを書き出して、再設定にどのくらいの時間がかかるか検討していったといいます。

翌日の午前8時の着陸の予定時間をずらすことはできません。

リュウグウは自転していることから、その時間を逃すと狙っている狭い範囲への着陸が難しくなるからです。

しかも、すでに降下開始の時間は過ぎていました。

大島さんらは時間を短縮するため、最低限、書き換えが必要なプログラム項目をピックアップ。修正にかかる時間を5時間とはじきだしました。

「どうしても予定に間に合わせたかったです。いろいろディスカッションする中で、最終的にはやれると」

その日の午後1時までには再設定を終えられると津田さんに伝えました。

次なる課題 倍速への挑戦

プログラムの再設定にめどがついた津田さんたち。

しかし、次の課題が待ち受けていました。

5時間の遅れを取り戻すためには、「はやぶさ2」の降下速度を予定の倍に上げる必要があります。

しかし、津田さんは、この変更の決断に時間はかからなかったと言います。

これは長く取材をしてきた私たちにとって、意外なものでした。

それまでの記者会見で津田さんは幾度となく「運用は機体の安全が優先です」と口にしていたからです。

リュウグウ上空で行った事前の演習でも速度を変える訓練は行っていません。それが本番でいきなりの速度変更です。

判断の裏付けは“周到な準備”

私たちはこの疑問を津田さんに問いました。すると答えは、意外なものでした。

「リュウグウの上空ではやっていませんが、実は事前のほかの訓練で、倍の速度で降下することはやった事がありまして。これでちゃんと成功してるんで、うまくいくはずという経験がみんなの頭の中にありました。それをベースに判断できましたね」

いったいどこで訓練をしていたのか。

それは管制室がある神奈川県相模原市の施設にありました。

「はやぶさ2」と同じ動きを再現できるコンピューターのシミュレーターです。人の背丈より少し高いほどのラックに載ったコンピューター。仮想のトラブルを設定し、実際に近い形で「はやぶさ2」の操作訓練ができるといいます。

チームは、2014年に「はやぶさ2」を打ち上げたあと、50回以上、このシミュレーターを使ってトラブル対応の訓練を繰り返していたのです。

そのやり方もユニーク。「神様」と呼ばれる担当を何人か決めて、その「神様」が毎回発生させるトラブルを設定します。どんなトラブルが起きるかはわからない管制室のメンバーは本番さながらに原因を究明し、解決方法を相談しながら乗り越えていくことになります。

プログラムの書き換えも、速度を変える訓練も、ここで何度も行っていたというのです。

「実は、はやぶさ2のもともとの降下速度は今回行った倍速を想定していたんです。しかし、途中であまり速度が早いと燃料を消費するなどの理由で、少し遅くてもいいということになりました。そういうこともあって倍速の訓練も4、5回やっているんです」(津田さん)

ここに津田さんの確信があったのです。

NECの大島さんもこうした周到な準備がチームの成功をもたらしたと振り返ります。

「着陸がうまくいかなかった初号機の経験をもとに、同じ事にならないようにと準備に時間をかけました。初号機の100倍ほどといってもいいくらいです。それだけやってきたので今回の異変もいつもの“神様”が設定した訓練の感覚で落ち着いて対応できました」(大島さん)

ミッションは見事成功。

そのニュースは世界に配信されました。

“チームワーク”と“周到な準備”

私たちはインタビューで、改めて成功のキーワードを津田さんに問いかけました。

すると津田さんは「チームワーク」と「周到な準備」の2つを挙げてミッションを振り返りました。

「方向性を示したのは私ですが、そのあとは、各チームが自分たちからやるべきことを見つけすぐ取りかかってくれるんです。そして的確な答えを返してくれる。本当にこのチームはすばらしいと思います。成功への道筋は一本道ではありません。たくさんの失敗と経験が必要で、初号機の失敗を踏まえシミュレーションで訓練をこなしていました。その中から成功が生まれたと思いました」

次のミッション

津田さんたち「はやぶさ2」のメンバーは、次に最難関と言われる小惑星の内部を調べるミッションに挑みます。

「インパクタ」と呼ばれる装置で金属の塊を打ち込み、「リュウグウ」に人工的なクレーターをつくって、内部を観測する世界初の試みです。

「はやぶさ2」は4月4日に降下を開始し、実施は翌日5日。「チームワーク」と「周到な準備」に支えられたプロジェクトの次なる成果にも注目です。