マネーフォワード 採用・人事担当者に聞く

生成AI・外国人エンジニア ITベンチャー企業に聞く業界の最前線

2023年11月08日

(聞き手:西條千春、正木魅優)

ChatGPTをいち早く業務に導入、新卒採用者の3割は海外から。ビジネス環境が激変する時代に、変化を取り入れ成長を続けるITベンチャーの1つ「マネーフォワード」の採用担当者が挙げた今おさえておくべきニュースとは?

20代で新卒採用責任者

20代で新卒採用責任者

学生

西條

よろしくお願いします。

こちらこそ、お願いします。新卒採用の責任者をしている滝澤です。

マネーフォワード

滝澤さん

新卒採用部の部長として、主にチームの方向性やメンバーのマネジメントを考えています。2018年に新卒で入社し、いま27歳です。

20代で新卒採用の責任者なんですね!

そうなんです。弊社は2012年創業で、私が入社した時は社員が約200人でしたが、今は2000人弱と、この5~6年で10倍近く増えました。

私は転職で2年前に入社しました。

マネーフォワード

佐藤さん

新卒では地方の金融機関で営業をして、映画館の会社に転職し人事を担当した後、現在はこの会社でも人事に関わっています。

いわゆる伝統的な大企業からベンチャー企業に移ってきました。

急成長もずっと赤字?

急成長もずっと赤字?

学生

正木

ベンチャー企業ということですが、どんな会社ですか?

まず「マネーフォワード」という社名のとおり、『お金を前へ。人生をもっと前へ。』というミッションと、『すべての人の「お金のプラットフォーム」になる。』というビジョンを掲げています。

成長の始まりは「家計簿・資産管理アプリ」です。

アプリでは、何にいくら使ったかなどお金の出入りを自動で見える化することで、お金をめぐる課題を解決することを目指しています。

そこから法人向けの事業も始め、会計や経費精算などの業務を自動化、効率化するサービスを開発し、ラインナップを広げて来ました。

個人向けのサービスから始まったんですね。

ただ最初に作ったのは、自分の資産状況や、どの銘柄に投資しているのかを、友達とシェアできる「マネーブック」というサービスだったのですが、ユーザーがなかなか増えず…

結局、そのサービスはクローズしたのですが、そこからユーザー起点でニーズのあるサービスを作ろうということで家計簿アプリが始まりました。

なので、創業当初から失敗をしたとしても前を向いてチャレンジしていくことを、会社として大事にしています。

創業して11年がたって、今はどのくらいの規模になったんですか。

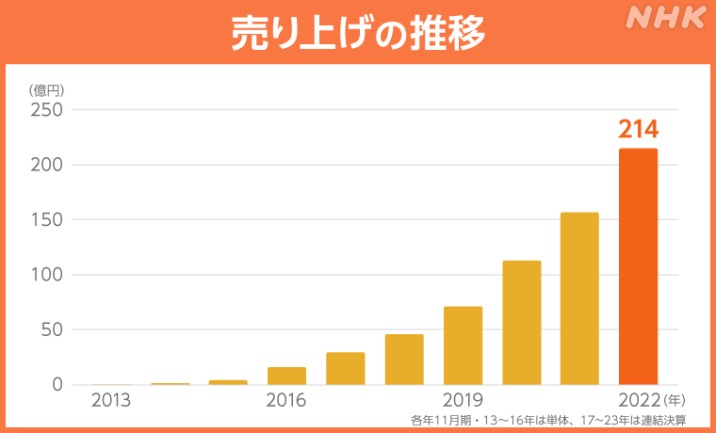

売上は昨年度、約215億円で、直近5年間は毎年50%くらいのペースで増えています。

ただ、営業損益としては赤字が続いていて、昨年度は84億円のマイナスでした。

急成長を続けていても赤字なんですか?

ビジネスモデルに起因しますが、サービスをリリースして間もない段階は広くお客さんを集めることの優先順位が高いので、広告や宣伝などにかける費用が大きくなります。

というのもIT系のベンチャー企業は「SaaS」と呼ばれるサービスを提供することが多いためです。これは月額のサブスクリプション型の課金モデルが特徴です。

SaaS

「Software as a Service」の略で「サービスとしてのソフトウェア」。ソフトを買ってパソコンにインストールして使うのではなく、クラウド上にあるアプリやソフトウェアをインターネットを通じて利用できるサービスのこと。

継続的に使っていただくことを前提としているので、お客さんが増えるほど毎月の売上は増えていきます。

今はまだ先行投資の段階で費用の方が大きくても、この先もお客さんが増え続ければ、売上がコストを上回って継続運用できるときが来ると考えています。

ですから、今は赤字でも、顧客の獲得を優先して成長することを目指しています。

生成AIの拡大

生成AIの拡大

1つ目のテーマが「生成AIの拡大」ですが、なぜ選ばれたのでしょうか。

「ChatGPT」をはじめとした生成AIが注目されていますが、弊社もすごく衝撃を受けています。

生成AI

インターネット上にある膨大なデータを学習することで、指示どおりに新たな文章や画像などを生み出すことができる人工知能(AI)。国内外の企業が、業務の効率化などのために活用を進めている。

社長も「インターネットの登場と同じくらいの衝撃がある」と、これまでのインフラやプラットフォームがガラっと変わる可能性があると話しています。

“時代の変わり目”と言うと、大げさかもしれませんが、そこに追いつけていけないと淘汰されてしまうのではないかという危機感が社内にもあります。ITをはじめ、すべての業界で関心が高まっている状況だと感じています。

どんな変化が今後、起きそうですか?

ChatGPTに質問をするとAIが人間のような文章を作ってすぐに答えを返してくるんですよね。今後、さらに精度が高まっていけば、いろんなことに使えると思います。

こうしたAIを使って効率的に仕事ができれば、私たちの時間を生み出すことにつながると考えています。

そうすると、その時間でいかに良いものを届けられるかということが重要になってくるので、社会人の1人としても、向き合っていかないといけないものだと強く感じています。

社内でも活用は始まっていますか?

社員の中には、コード作成や英語翻訳に使っていたり、イベントなどのアイデア出しに使ったりと、業務のサポートに使っている人がいます。

また、試験的にサービスでも活用を始めています。

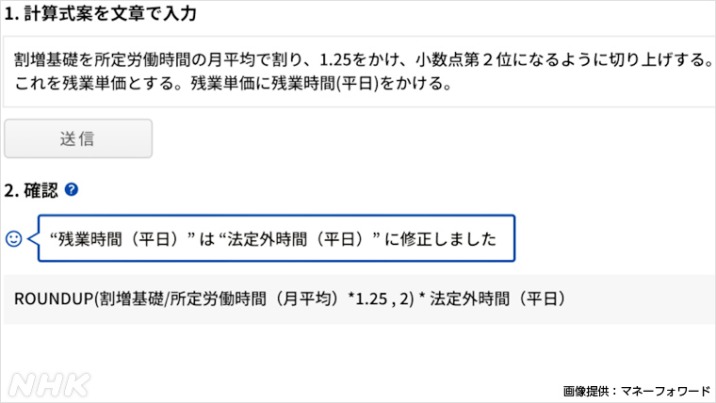

給与計算を自動で行うサービスでは、会社独自の方法で給与を計算する場合に、これまでは会社の担当者が計算式を考えて、打ち込む必要がありました。

生成AIを使うことで、文字で給与計算の条件を入れると、必要な計算式を生成できるようになりました。

既にあるサービスのプロセスをどう簡略化できるかというところでファーストステップとして取り組んでいます。

大学ではChatGPTを使ってはいけませんと言われることもあって、どう付き合っていけばいいか不安もあります。

そうですね、生成AIにレポートを書かせるようなことは良くないと思いますが、ブレインストーミングや翻訳、プログラミングの補助といった、学びの補助として使うことは有効そうですよね。

それで浮いた時間を考察に回すなど、AIとどう付き合っていくかがすごく大事になってくると思います。

個人的には、自分の能力を高めるためのツールとして使うのは良いのではないかと思っています。

新しいものへの抵抗感は、どんなものでもあると思いますが、ポジティブに受け入れて、とにかく手を実際に動かして、使い倒してみることが何より大事かなと思っています。

給与のデジタル払い

給与のデジタル払い

2つ目が「給与のデジタル払い」ですが、そもそも、どんなものですか?

簡単に言えば、従業員が同意すれば、「〇〇ペイ」といった決済アプリなどに給与を支払うことです。

ことし4月から制度が変わり、給与のデジタル払いが認められるようになりました。

「給与のデジタル払い」について詳しくはこちらの特集記事「○○ペイで給与支払い どう変わる?」もご覧ください。

どんなメリットがあるんでしょうか。

「〇〇ペイ」を使っている人からすれば、銀行口座などからのチャージが必要なくなります。

企業からすると、振り込みの手数料を抑えることができたり、従業員のニーズに合わせた手段で給与を支払えるため人材獲得にプラスの影響があったりすると考えられます。

周りでもスマホで決済を済ませる友だちが多いです。そうしたデジタルへの流れは社会全体で進んでいるんですか。

そうですね、個人のレベルではデジタルへの流れが進んできています。例えば、国もキャッシュレス決済の環境整備を進めていて、利用は拡大しています。

キャッシュレス決済

クレジットカードやQRコード決済、電子マネーなど、いわゆる現金を使わずに支払いを行うこと。経済産業省の調べでは、2022年のキャッシュレス決済比率は36.0%(111兆円)と増加傾向。

ただ、企業間の取引で見るとアナログな領域がまだまだ残っているんです。

分かりやすい例だと、請求書を紙で発行して取引先に郵送し、取引先は請求書をもとに担当者が銀行に行って振り込みする、というようなイメージです。

私も前職では、はんこを押すために出勤する、なんてこともありました。

そうした作業をなくすため、多くの企業がいわゆる間接部門、事務作業や管理に関わるバックオフィス業務に「SaaS」、インターネットで利用できるサービスをどんどん提供しているんです。

例えば、弊社のクラウド会計サービスでは、銀行の口座とひも付けることで、エクセルで手入力していた仕入れや販売などの会社の取引情報が自動で入力され、仕訳も登録されます。

経理担当者だけではなく、営業担当の方も交通費などの経費精算が楽になるので、その分、クリエイティブな仕事ができ生産性の向上にもつながります。

会社全体を支えるようなサービスなんですね。

そのうえで、いま力を入れているのが、こうした「Saas」と「Fintech」を掛け合わせたサービスです。

Fintech(フィンテック)

金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語。スマートフォンなどを使った送金など、金融サービスと情報技術を結びつけた動きを指す。

そのひとつとして提供しているのが、企業間の取引にも使える「事業者向けのクレジットカード」です。

日々の支払いなどを記録しているクラウド会計のデータと連携させることで、最短10秒で与信、つまり、いくらまでなら後払いでいいですよという判定ができます。

最大10億円まで利用可能です。

そんな短時間で、そこまでの判断ができるんですか!

クラウド会計の中に、お金の出入りをデータとして持っているからこそできるサービスです。

ビジネスでは商品を販売してから手元にお金が届くまで数か月とか、時間がかかることがあります。

そんな時に、すぐ使えるお金があれば、チャンスを逃さず、思い切った投資やマーケティング活動ができるようになりますよね。

単に業務を効率化していくだけでなく、中小企業を中心に新しいチャレンジがしやすくなる環境を作っていきたいです。

エンジニア採用の激化

エンジニア採用の激化

3つ目は「エンジニア採用の激化」です。今、どんな状況なんでしょうか。

国内のエンジニア採用は本当に熾烈です。

どこの企業も、サービスのラインナップを改善し、増やしていくことが成長に不可欠な要素です。その開発エンジニアが足りないとなると、大きな影響が出てしまいます。

そうした現状に対して、どう対応しているんですか?

弊社では海外からもエンジニア採用を進めています。

すでにエンジニア組織では約40%は日本語が母国語でない社員です。ベトナムやインドの方が多いですね。

新卒でも海外の人を採用していて、昨年度は新卒採用した約60人のうちだいたい3割が海外からの入社でした。

海外の方を増やすことを目的にしているわけではなく、優秀な学生を日本・海外問わず積極的に採用するスタンスをとった結果、こうした状況になっています。

インドなどはITに強い学生が多いイメージですが、日本の学生も同じ土俵で戦う必要があるということですか?

そういう側面もあります。ただ、採用ではコミュニケーションのベースとしての英語力やエンジニアとしての技術力も求めますが、1番は会社のカルチャーにマッチしているかを見ていますね。

そうなんですね。海外の方が増えると社内の雰囲気も変わってきますか?

エンジニア組織では来年(2024年)に公用語を英語にする予定です。

英語化を推進するチームをつくって、英語研修を実施していますし、1日の業務時間のうち一定の時間を英語の勉強に使って良いという制度も設けました。

英語の公用語化の動きはNHK WORLDの「Japan tech firms embrace English in quest for talent」でも取り上げています。

最初は英語がほとんど話せなかったという人もいますが、勉強は大変でも前向きに捉えている社員が多いです。

この先、キャリアを伸ばしていく時に、日本語だけだと限界が来るので、英語も身に付けられる環境にチャレンジしたいという人もいますね。

ちなみに、エンジニア以外の部門でも英語は使っているんですか?

今は公用語にする予定はありませんが、事業がグローバル化していくと、この先は分かりません。

すでに、朝礼など全社員が参加する時は社長は英語で話しますし、私たちも全社員に向けてメッセージを出すときは、日本語と英語どちらも書くようになっています。

どんどん変わってきているんですね。

言語だけでなく、意識も変わってきています。

いろんなバックグラウンドの社員がいることで、例えば、日本人にしか通じない「察して」のような文化はやめて、具体的に伝えることで認識のズレをなくしていくことなどです。

ダイバーシティーと言われていますが、年齢や国籍、性別などにとらわれず、それぞれが互いに高め合っていけるような価値観づくりを大切にしています。

“会社を一緒に自分が作っていく”

“会社を一緒に自分が作っていく”

最後に、会社の求める人物像はありますか?

変化の激しい時代にも、「自分が事業を作っていくんだ!」と前向きに変化を捉えるチャレンジ精神のある人を求めています。

「この会社に入れて良かった」ではなく、「この会社を一緒に自分が作っていくんだ」という気持ちを持ってほしいと考えています。

それを踏まえて、就活生にメッセージをお願いできますか。

初めての就職先を選ぶことは、人生にとって大きなターニングポイントだと思います。

就活をしていると、企業にどう選ばれるかを考えがちになってしまいますよね。

でも、そうではなくて、まず自分自身のことを振り返って、どんな意思決定をしてきたかとか、どんな時に感情が動いたかとか、自分が何を大事にしているかという価値観に向き合ってほしいと思います。

その価値観がブレずに就職活動を進められると、お互いにマッチする企業に出会えると思います。

ありがとうございました!

撮影:田嶋瑞貴 編集:岡谷宏基

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 時事問題2023 面接や受験に役立つニュースをまとめました

2024年01月17日

-

-

人事が選ぶマストニュース

NTT東日本 採用・人事担当者に聞く 働き方が大転換 通信業界のイマ

2023年02月16日

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! 佐久間宣行プロデューサー(3) 自分が傷つかないための「就活術」

2022年08月05日

-

-

人事が選ぶマストニュース

ソニーグループ 採用・人事担当者に聞く スポーツ、エンタメ、そしてライフスタイルを変える挑戦を

2023年01月18日

-

-

人事が選ぶマストニュース

日立製作所 採用・人事担当者に聞く 「モノづくり」から「社会課題の解決」へ 大赤字からの大変革

2023年07月05日

-

-

就活ニュース

グループディスカッションのギモン(4)知らないテーマが議題に…こんな時はどうしたらいい!?

2023年10月23日

-

-

就活ニュース

就活生向け メールの書き方講座(2)件名の「Re:」って消してもいいの?

2023年08月21日