日立製作所 採用・人事担当者に聞く

「モノづくり」から「社会課題の解決」へ 大赤字からの大変革

2023年07月05日

(聞き手:平野昌木 正木魅優 吉田遥希)

「この木なんの木」と言えば、日立製作所。実は7800億円を超える赤字をきっかけに、メーカーとしてのビジネスを大きく見直しました。「モノづくり」から「社会課題の解決」に。電機メーカーの現在地を聞きました。

家電の会社じゃない?

家電の会社じゃない?

学生

正木

「日立」と聞くと「家電」のイメージが強いです。

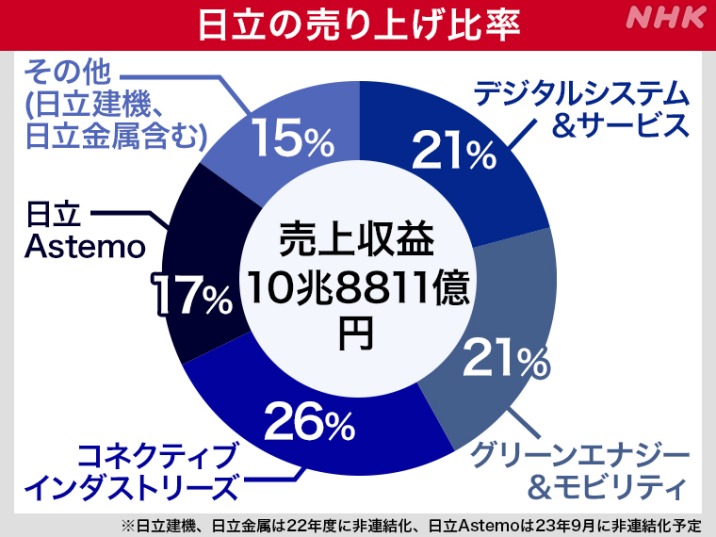

そうだと思います。でも実は家電を含む人々の生活に関わる事業の売上は約4000億円で、売り上げ全体から見ると4%くらいです。

日立製作所

河野さん

そうなんですか!?

下の図が2022年度の売り上げを示したものですが、今の日立は、ひと言で言えば、社会インフラの領域でビジネスをしています。

大きく分けると、IT系のシステムなどの「デジタルシステム&サービス」、鉄道や送配電設備などの「グリーンエナジー&モビリティー」、エレベーターや産業機器などを含む「コネクティブインダストリーズ」と、3つの分野でビジネスをしています。

“今の”というと、事業内容は昔と違うんですか?

はい、この10年あまりでビジネスモデルを大きく変えてきました。

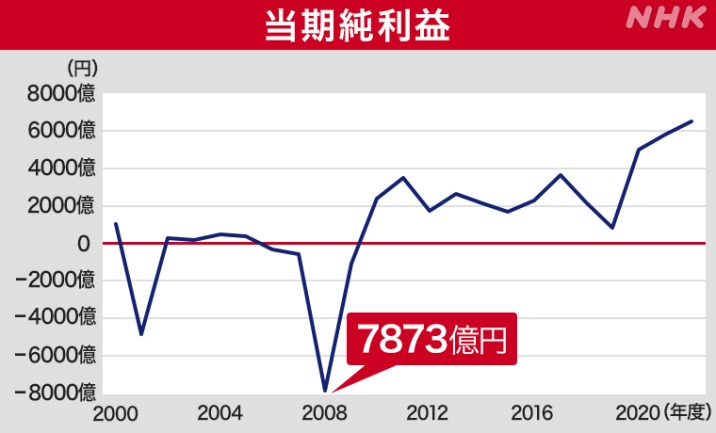

きっかけは2008年度に7873億円の赤字を出したことです。

当時、製造業としては戦後最大の赤字でした。

それを受け、事業変革を進め、例えば国内のテレビ事業からは撤退し、ショベルカーなどの建設機械の事業もグループを外れました。

学生

平野

どうして、そこまで大きな赤字になってしまったんですか。

一概にこれが原因と言うのは難しいのですが、当時は大企業であるが故の縦割りで「自分のところで赤字を出してもほかが稼いでいるから大丈夫だろう」という甘えの意識があったのかもしれません。

本気で会社が潰れるという危機感があって、組織が変わるきっかけになりました。

日立製作所

中村さん

社会課題解決型ビジネス

社会課題解決型ビジネス

学生

吉田

そこで選ばれたのが、「社会課題解決型ビジネス」ですが、なぜですか。

先ほどの2008年度の赤字をきっかけに、大きくビジネスを見直し、 「モノづくり」から「社会課題の解決」にかじを切ったからです。

どういうことかというと、いま世の中のニーズが変わってきています。

少し前まではお客様が自分たちが何を欲しいのか分かっていました。

この時速で走る電車が欲しいとか、それに耐えうるモーターが欲しいとか、日立に限らず、どのメーカーも品質の高い製品を競って作るという時代でした。

けれど、いまの時代は何かを作って欲しいではなく、例えば利用者が減って困っているという状況に対して、何ができるかが問われています。

メーカーに求められるものが変わってきているということですか?

そうです。そのため「単に良いものを作ったら買ってくれる」ではなく、社会が何を求めているかを踏まえたうえでビジネスを展開していくようになったんです。

具体的には、どのような社会課題を解決しているんですか?

イタリアでの取り組みを例に説明します。

新型コロナの影響で、イタリアでは電車やバスの利用者が減り経営が悪化したために、公共交通機関の維持が難しくなるといった課題がありました。

さらに自家用車の利用が増えたので、交通渋滞やCO2排出といった環境負荷の増加という新たな課題も出てきたため、再び公共交通機関を利用したくなるようなソリューションが求められました。

そこで、日立では使いやすさに注目して、スマホをカバンに入れておくだけで、地下鉄やバス、カーシェアなどの複数の交通機関をまたいで利用できるアプリを開発しました。

その場で料金を支払うことなく乗り物に乗れて、翌日に、1日の移動経路をもとに最も安い料金を計算して、請求が来るという仕組みです。

このときバス停や駅などに7000個を超えるビーコンと呼ばれるセンサーを設置しました。

そうすると、リアルタイムで、電車の混雑状況も可視化できるんですね。

結果として、利便性が上がったことで利用者が回復し、鉄道会社などの経営の安定につながりましたし、交通渋滞も緩和されました。

いろいろな社会課題の解決につながるんですね!

国や地域によって、課題も少しずつ違うので、お客様のニーズや地域の特徴に合わせてソリューションを提供することが重要になっています。

データ・アナリティクス

データ・アナリティクス

次のテーマが「データ・アナリティクス」ですが、なぜデータに注目されているんですか。

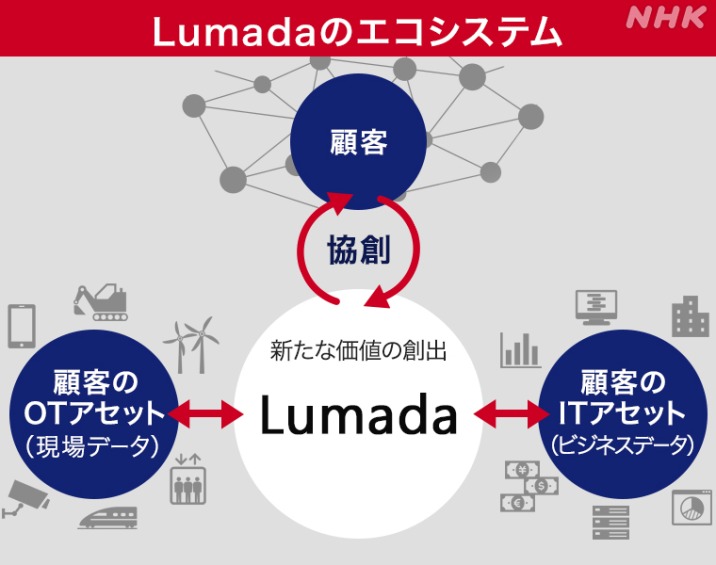

データを分析して、お客様自身もまだ気づいていない課題を見つけることができれば、新しい価値やサービスを提供していけると考えているからです。

そのためにはお客様と一緒に課題に取り組むのが適切だと考えているので、2021年にアメリカのシリコンバレーに拠点を置く「グローバルロジック」というIT企業を、約1兆円で買収しました。

1兆円!

グローバルでデータをいかしたDX需要を取り込み、IT関連事業をさらに強化する狙いです。非常に大きな金額ですが、それだけのメリットがあると判断したんですね。

これまでのインフラの物づくりの技術とグローバルロジックのITの知見を掛け合わせることで、ほかの企業にはない価値を出し、グローバルリーダーを目指していこうと思っています。

データの活用って、どんな風にやるんですか?

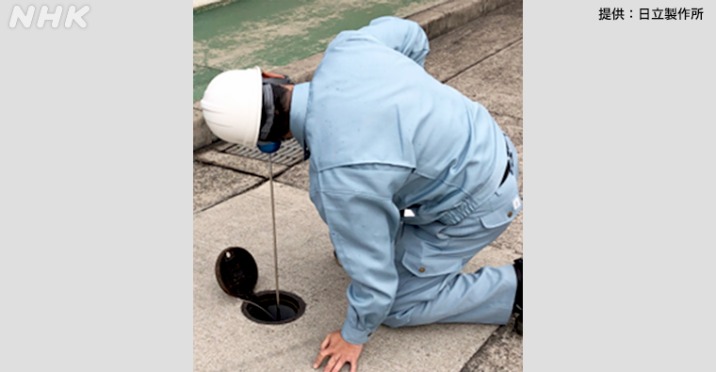

身近で分かりやすい事例の1つが、水道管の漏水を検知するソリューションです。

水道管は1960~70年代に設置されたものが多く、厚労省の調査では老朽化で年間2万件を超える漏水・破損事故が発生しています。

漏水がないかを調べるのに「音聴棒」という器具を、マンホールの中に入れて、音で検知するんですが、高齢化で作業できる方が減っている状況なんです。

身近なところで、そんな課題があったんですね。

この課題を解決しようと、自動で漏水が起きていると検知できるセンサーを開発したんですが、そのセンサーの鍵がデータです。

漏水を検知するには、人間や自販機、自動車の振動と、数ある振動のなかから、漏水の振動を特定する必要がありました。

そこで、1万を超える振動のデータを分析して、漏水特有の振動を見つけるシステムを開発したんです。

実際に、このセンサーを使って、複数の自治体などで実証実験が進められてきました。

ただ、最初は実証実験をもちかけても断られました。なので、茨城県に実験場を作って水道管を引いて、そこでデータを集めて実績を作った上で、自治体の水道局に提案しました。それほど、データが肝なんです。

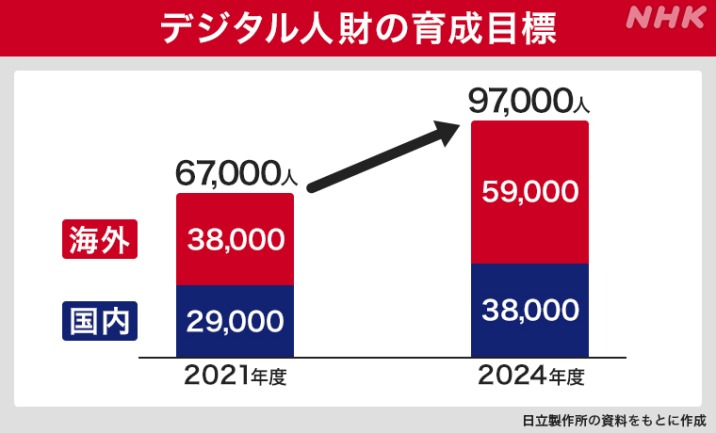

社員にはデータに関する知見が求められるんでしょうか?

はい。エンジニアや分析のスペシャリストだけではなく、営業や調達などの文系が多い職場でも求められています。

例えば営業では、お客さんと対話する中で、こういうデータを持っていれば、こういうプロジェクトができるのではないか、といったことを提案できるかどうか。

システムを作るだけではなく、蓄積されているデータやシステムを活用して、ビジネスを提案できるスキルを持った人が、より重要になってきます。

「ジョブ型」

「ジョブ型」

3つ目は「ジョブ型」ですね。就活で聞く機会もあるのですが、詳しく説明をお願いします。

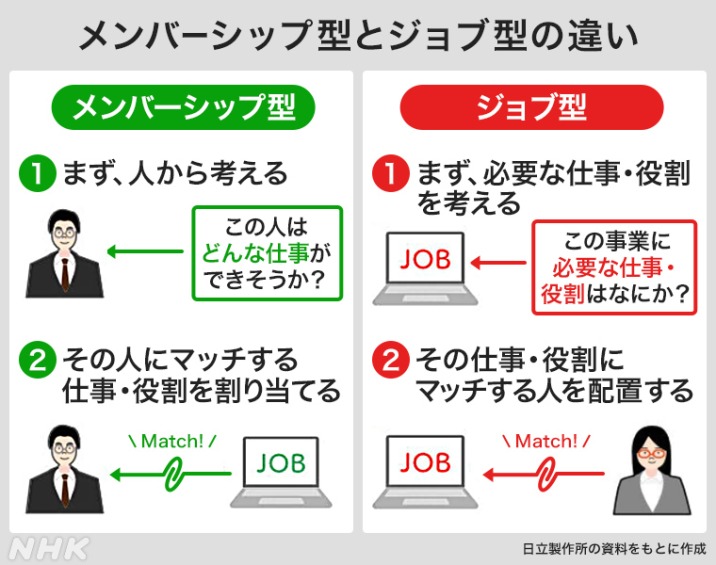

一般的に、ジョブ型はメンバーシップ型と対比されます。

メンバーシップ型は終身雇用を前提にしてきた日本の大企業によく見られ、仕事を限定せずに、配置転換しながら、経験を積ませるもので、会社が人を起点に割り当てる仕組みです。

一方でジョブ型は、仕事が先にあります。この部署には、こういった仕事があり、そこにその仕事ができる人をあてがう考え方です。

まだ全社員の給与体系とひも付いていないため、いわゆる欧米などのジョブ型雇用とは少し違いますが、日立では2008年度の赤字がきっかけに10年以上前から、ジョブ型の人財マネジメントへ移行を進めています。

グローバルに社会課題を解決していく事業に力を入れることになり、統一された形でマネジメントを進めるため、人事制度や評価を見直して、すべての社員が力を発揮できる環境を整えてきました。

具体的にはどう変わったんでしょうか?

まずはそれぞれの仕事の見える化です。

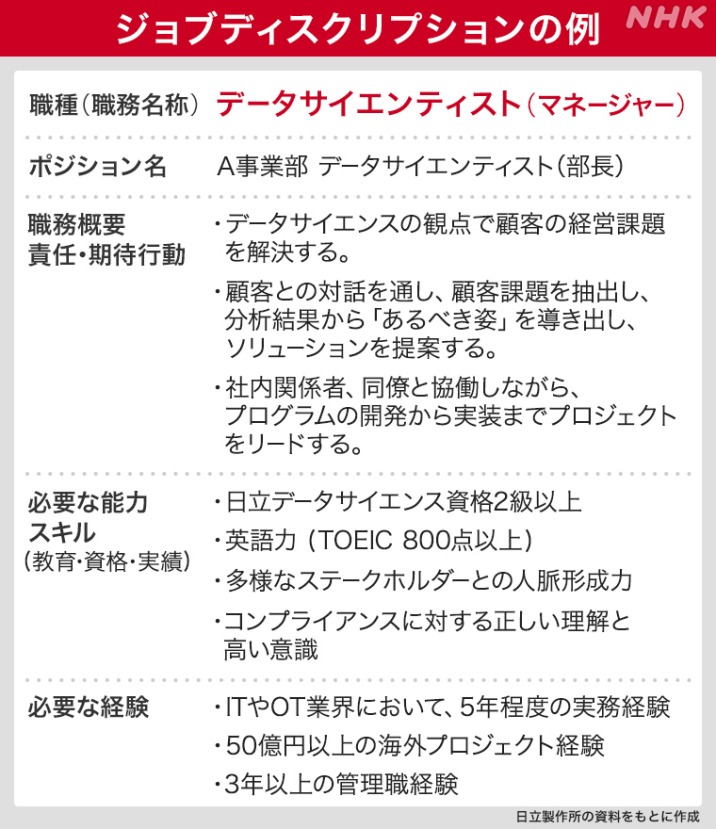

「ジョブディスクリプション」と呼ばれる、それぞれの仕事を定義したものを作成しました。

例えば、データサイエンティストでマネージャーになるには、どういうスキルや経験が必要なのかを、すべての社員が見られるようにしています。

日立では、こうしたジョブの定義を、2024年度には国内グループすべての16万のポジションで行うことにしています。

こうして見える化することは何につながるんでしょうか?

社員がそのポジションに就きたい場合には、どんなスキルを高めていけばいいか分かるので、そこに向けチャレンジしていくというキャリアにつながると考えています。

「ジョブ型」を導入する前と後で変化はありましたか?

以前のように壊れないテレビや高品質なモーターというように求められているものが明確だった時代であれば、同質の集団が集まって仕事をすることのほうが、効率がよかったと思います。

ただ社会課題を解決するとなった場合には、まずどこに課題があるかを考えないといけません。

そのためには自ら動いて考えていくことが必要不可欠です。「ジョブ型」に変わることで社員が主体的に動けるマインドになっていくと考えています。

見えてきた課題はありますか?

「ジョブ型」を進めると仕事を深めていく方向になるので、キャリアを広げていく選択肢も同時に提供していくことが欠かせないと考えています。

そのために推進しているのが、グループ公募制度。グループ内の公募=求人に対して、会社の垣根を越えて応募できる制度で、社内転職のイメージです。

1年で150人ほどが異動していて、約10年で6倍以上に増えました。

また、社内FAと呼ばれる制度もあり、これは求人がなくても、社員が希望する職場に直接、異動を申請できるもので、私も、SEから人事にキャリアを変えました。

別のジョブにも移ることができるんですね!

こうした制度に加えて、社員の意識を変えていくことも課題です。

身近なところで例を挙げますと、今は「入社式」という名称を変えて、「キャリア・キックオフ・セッション」と呼んでいます。

入社を祝うのではなく、キャリアをスタートする場という意識を持ってもらうためで、若いうちから自身のキャリアについて考えてもらう環境作りを進めています。

就職はゴールじゃない

就職はゴールじゃない

最後に学生へのメッセージをお願いします。

就職することがゴールではないということを1番に伝えたいと思います。何のために就職するか、というと自分がしたいことを実現するためだと、私は感じています。

あくまで会社を使って、自分がしたいことを実現するんだという気持ちを持つことが、皆さんが一番したい仕事に関われることにつながるかなと思います。

学生のうちから、どんなことを意識しておくといいでしょうか。

日立に限らず、お客様が求めているものが明確ではない時代になっていると思います。

なので、ふだん学校の授業で学んでいることが、その先の社会でどのように活用されているのかまで考えることがすごく大事かなと思っています。

皆さんが学んでいることは必ず社会に繋がっているので、視点の持ち方を意識しておくといいのではないでしょうか。

ありがとうございました!

撮影:堀祐理 編集:岡谷宏基

あわせてごらんください

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! AIスペシャリスト 野口竜司さん【前編】 AIを「使う」のが当たり前に? 求められる”文系AI人材”とは

2023年02月17日

-

-

人事が選ぶマストニュース

ソニーグループ 採用・人事担当者に聞く スポーツ、エンタメ、そしてライフスタイルを変える挑戦を

2023年01月18日

-

-

人事が選ぶマストニュース

パナソニック 人事担当者に聞く 「お客さんのためになっている?」から問い直す

2021年04月01日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 時事問題2023 面接や受験に役立つニュースをまとめました

2024年01月17日

-

-

就活ニュース

生成AIを就活で使うのって「あり」?それとも「なし」?みんなの意見は

2023年06月21日

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! 土研究者 藤井一至さん 掘れば掘るほど新たなナゾが!土は地球の“ファイナル・フロンティア”

2023年05月26日