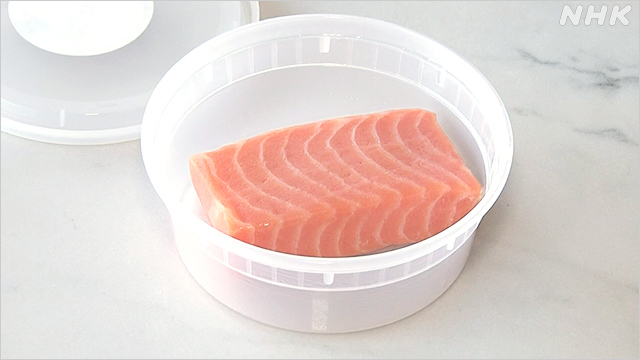

新鮮そうなすし。実はこれ、ただのサーモンではなく、“培養肉”の技術でできたサーモンです。

牛や魚の細胞を培養して作る培養肉(魚肉)。

アメリカで開発が進み、近い将来、レストランやスーパーなどで提供されるようになるかもしれません。

開発現場の最前線を訪ねました。

(ロサンゼルス支局記者 山田奈々)

※この記事は2021年11月17日に公開したものです

意外?普通においしい!

大豆などの植物由来の原料でつくった代替肉が世界で広がりをみせています。

培養肉も、代替肉の一種。ただ、材料や作り方は植物由来のものとは全く違います。

培養肉は、牛や鶏、サーモン、クロマグロなど、さまざまな種類の研究開発が世界で行われていますが、広く流通している商品はまだほとんどありません。

アメリカでは、およそ40社が培養肉の開発にしのぎを削っています。秘匿性の高い開発現場の取材はなかなか許可が得られませんでしたが、今回、サンフランシスコに拠点を置くスタートアップ企業、「ワイルドタイプ」を訪れる機会を得ました。

目指しているのは、サーモンの身やいくらから採取した細胞を培養して作る、培養サーモンの商品化です。

なんと言っても気になるのは、味。早速、培養サーモンで作ったすしやカルパッチョを特別に試食させてもらいました。

すしを一口食べて…驚きました。

食感も味も、本物のサーモンとほとんど変わりません。感じた違いは、脂っこさがない、かなりさっぱりした後味だという点くらいです。

「これは培養サーモンです」とあらかじめ言われていなければ、本物と区別がつかないかもしれないと思いました。

細胞が育つ研究室に潜入

培養サーモンはどうやってつくられているのか。

企業秘密が多く撮影NGのエリアばかりでしたが、共同創業者のエルフェンバインさんに研究室の中を案内してもらいました。

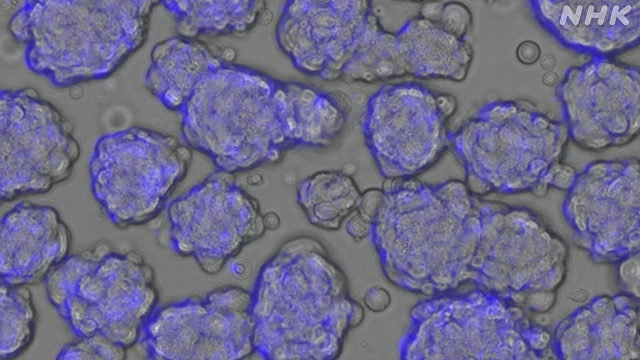

室内は、一般的な実験室と変わらない印象。顕微鏡やビーカー、研究データを映したモニターなどが所狭しと並んでいました。

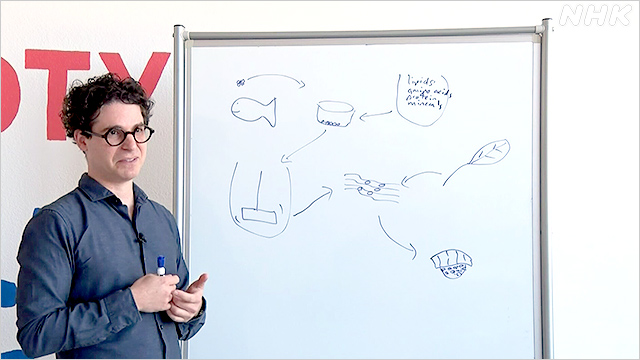

培養サーモン作りでは、まず、サーモンの身やいくらから細胞を採取。その細胞を、アミノ酸やミネラル、たんぱく質などの栄養分を加えた培養液の中に入れます。

タンクの中で数週間培養したあと、植物のツタなどで編み込んで作られた、スポンジのような専用の容器に細胞を移します。

ビーカーの中にこの容器ごと入れ、小刻みに振動を与えながら、待つことさらに数週間。ようやく刺身1切れ分が出来上がります。

▽数ある細胞の中から、よく育ちそうな細胞を見つけ出すにはどうすればいいのか。

▽その細胞をより早く、安定的に増やすには、どんな栄養分をどれくらいの量与えればよいのか。

▽培養液の温度は何度に保つのが最も適切か。

そうしたさまざまなノウハウを蓄積しているといいます。

なんとか写真を撮れないものか。交渉を重ねましたが、ダメでした。

よくよく聞くと、競合他社に技術を知られたくないだけでなく、「開発現場を目にしたら消費者が逃げてしまうのではないか」という不安を口にしていました。

培養肉がビーカーの中で育つ様子がどう受け止められるのか、心配なようでした。

環境問題の解決に

なぜ、培養肉のサーモンを開発するのか。エルフェンバインさんが最も大きな理由として挙げたのが環境問題、特に地球温暖化の軽減です。

最新の研究では、底引き網漁に使われる漁船の燃料が、年間1ギガトンもの二酸化炭素を排出すると推計されています。これは、コロナ禍前の水準でみて、航空業界を上回るレベルの排出量だといいます。

培養の技術で魚肉を作ることができれば、漁業による二酸化炭素の排出を減らせるうえ、水産資源の乱獲を防ぐことにもつなげられると指摘。

そして、将来的に人口の増加によって起きるとされる食糧危機にも対応できると話していました。

一握り30ドルは高すぎる

試食させてもらった培養サーモンのすし。

いまお店で提供したらいくらになるのでしょうか。

刺身の厚みにもよりますが、現状では、すし一握り分で30ドル。日本円で3000円以上になるといいます。

会社は、2年ほど前にFDA=アメリカ食品医薬品局などに申請を出し、承認を待っているところですが、広く一般に受け入れられる商品を目指すには、食品としての安全性や味のよしあしだけでなく、価格を下げる必要があります。

培養サーモンを作ること自体はできるようになりましたが、量産化の技術の確立が、今後の商品化に向けた大きな課題になっています。

エルフェンバインさん

「課題はたくさんあります。これまで誰も量産化を実現したことがない技術ですから。でも、食感や香り、味など、魚の身を再現するのには植物由来の代替肉では限界があると思っています。培養だからこそ、魚自身が生まれ持っている細胞を使うので栄養分だけでなく食感や味も本物を再現できるんです」

業界全体で量産化の実現を

量産化の実現は、培養肉の開発を進める業界全体の課題になっています。

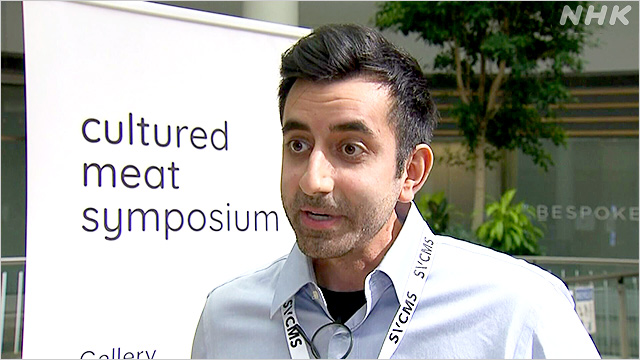

培養肉の開発を担うスタートアップが集まる年に1度のシンポジウムがサンフランシスコで開かれると聞き、訪ねてみました。

取材した培養サーモンのほかに、培養肉で作るチキンや和牛、クロマグロの開発を進める企業の関係者やシリコンバレーの投資家など150人以上が参加していました。

会合では、量産化の実現に向けて、技術面での企業間の連携が呼びかけられました。また、消費者の理解を得るため、作り方や成分などの情報を開示していく必要があることを確認していました。

アレックス・シラージさん

「スタートアップ企業が、ごく小規模な実験段階から、より規模の大きい試験段階に歩みを進めている現状は成長に向けた良い傾向です。より多くの投資家から培養肉の業界へ投資を呼び込みたいと思っています」

量産化とエコは両立する?

進む培養肉の開発。

ただ、培養肉の技術がどれだけ環境に優しいのかについては、もう少し検証が必要だという意見もあります。

カリフォルニア大学のアリソン・バンエナン博士は、こう指摘しています。

バンエナン博士

「確かに、家畜の飼育や漁業で排出される温室効果ガスは減らせるかもしれないが、研究室で肉や魚を作るには電力消費を伴う。量産化すれば一度に大量の電力が必要になるので、実現した段階できちんと効果を調べる必要がある」

食卓に並ぶ日は…

培養サーモンの開発を進める会社は、和食との相性が良いとみて、アメリカに次いで日本を重要なターゲット市場と位置づけています。

今回、試食で提供されたのはすべて生食用だったため、この培養サーモンを焼いたら、焼き魚として食べられるのか聞いてみました。

答えはノー。生食用の培養サーモンを焼いても、うまく身がほぐれないとのことで、焼き魚用の培養サーモンも別途、開発中だということです。

培養肉の技術が量産化などの課題を解決して、いつごろ一般に普及していくようになるのか。

私たちの食卓から地球規模の食糧問題、そして環境問題まで、幅広く関わることになるだけに、しっかり見ていく必要がありそうです。

国際ニュース

国際ニュース