アメリカの巨大財閥として知られるロックフェラー家。

ニューヨーク・マンハッタンの中心部にある高層ビル群、ロックフェラーセンターといえば、ご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

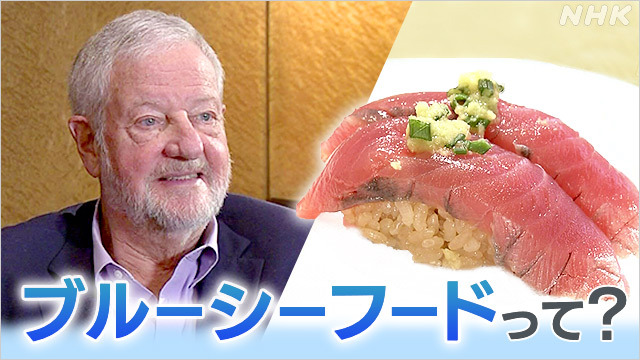

そのロックフェラー家の当主が来日し、単独インタビューに応じました。

氏が力を入れていたのは石油産業の収益拡大でも、金融業の発展でもなく、青いシーフードこと、ブルーシーフードの普及でした。

「積極的に食べる」ことが海洋環境保護にもつながるというのですが、いったいどのようなものなのでしょうか。

(国際部記者 関谷 智)

大財閥の主が現れた!

横浜市内のホテルの一室。インタビュー取材のため30分ほど前から待機する取材班は、緊張感につつまれていました。

そして、部屋の大きな扉が開き、ゆったりとした足取りで現れたのは、アメリカの名門財閥、ロックフェラー家の当主、デビッド・ロックフェラー・ジュニアさんとその夫人、スーザンさんです。

私は緊張で汗ばんだ手をおずおずと差し出し、握手しました。

記者として県知事や、警察署長など肩書のある人には数々会って取材してきました。ただ、目の前にいる人物は、世界の大富豪で、アメリカをつくったともいわれるあのロックフェラー家の中心人物です。

ロックフェラー・ジュニアさんの低い声と、ほほえみをたたえた落ち着いた物腰が、とても印象的で、少し平常心を取り戻しました。

氏はインタビューを始めると、開口一番、ブルーシーフードの重要性を熱く語りました。

「日本の人たちにとって海と海洋生物を守るために簡単な方法は、持続可能な種類の魚が何かを知ることなんです。ブルーシーフードはとても重要な発想だと私は信じています」

ブルーシーフードとは

聞き慣れないことばですが、ブルーシーフードとはサンマやサバなどの青魚ではありません。資源量が比較的豊富な魚種を指定し、「食べてはいけない」と規制するのではなく、「積極的に食べよう」と推奨する魚のことを指します。

セイラーズ フォーザシーというロックフェラー氏が設立した非営利団体が普及活動を進めています。

日本支局の代表、井植美奈子さんによると、持続可能な水産物を優先的に消費することで、漁業を支援しつつ、枯渇が懸念される水産物の回復を図ろうというものだといいます。水産資源の保護を、漁業者の立場から行うのではなく、消費者が食べることで漁業を応援しながら行う取り組みだといえます。

FAO=国連食糧農業機関によると、持続可能な水準で漁獲されている水産資源は減少傾向にあります。1974年には90%が持続可能でしたが、2017年には66%となっています。

ブルーシーフードの取り組みは持続可能な魚の消費を推奨することで、過剰に消費されている魚の資源量回復を目指そうという取り組みです。

2023年版の日本のブルーシーフードガイドではホタテ、養殖のぶり、わかめなど、57種類が掲載されています。一方でうなぎをはじめとして、タコ、サンマなどは、減少しているとしてガイドには掲載されていません。

ロックフェラー家の歴史

ブルーシーフードの普及啓発を行うロックフェラー・ジュニアさん。その思いを聞く前にちょっと気になるロックフェラー家の歴史を振り返ります。

財閥としてのロックフェラー家の起源は19世紀にさかのぼります。

1839年にニューヨーク州で生まれたジョン・ロックフェラー。ロックフェラー・ジュニアさんの曽祖父にあたります。1870年にスタンダード・オイル社を創業し、事業を急成長させました。ピーク時にはアメリカの石油の90%を制覇したともいわれていて、巨万の富を築きました。この会社は分割され、今のエクソンモービルやシェブロンなどに引き継がれています。

一家の中では、アメリカの副大統領や大銀行家もその後出て「ロックフェラー家はアメリカの資本主義そのものだ」という人もいるほど、今もアメリカ政治や経済に強い影響力を持っているとされています。

一方、一家は慈善事業や文化芸術支援にも積極的に取り組んでいます。シカゴ大学やロックフェラー大学、MoMAニューヨーク近代美術館、それに冒頭紹介したニューヨークのロックフェラーセンターも建設しています。

ちなみにロックフェラーセンターの建設が始まったのは世界恐慌真っただ中のことでした。深刻な経済危機に見舞われるニューヨークで、多くの人たちに職を提供したともいわれます。毎年12月が近づくと巨大なクリスマスツリーが運び込まれ、きらびやかに点灯しますが、1931年、当時の労働者たちがクリスマスを祝って始めたといわれていて、90年近く続く伝統行事となっています。

創業者も今なら環境保護

そのロックフェラー家の当主、ロックフェラー・ジュニアさん。曽祖父のことをこのように語りました。

「曽祖父は化石燃料が今日のような環境問題を引き起こすことは知りませんでした。彼は世界中の人々がエネルギー源を手にするのが困難になっていることを解決したのです。もし曽祖父が今、この時代に生きていたら私たちと一緒に環境保護に手を貸してくれたでしょうね」

愛すれば守ることができる

ロックフェラー・ジュニアさんをブルーシーフードへと突き動かすものは何か。聞いてみました。すると、夫妻は、目を輝かせてこう話しました。

「私たちは、セーリングがまるで血液の一部となっているかのように大好きで海をこよなく愛しています。そして、何かを愛すれば、それを守ることができると信じています。

大事なことは、気候変動や2050年には90億人にのぼるとされる人口の急増を考えると、海を守る必要があるということです。私たちは海を地球上で最後の再生可能な天然資源として、維持していく必要があります。

陸上での農業を減らし、海の豊かさを守ることで、魚のたんぱく質のおかげで生きることができている10億人以上の人々に、食料を提供できるのです」

東京都内のお店を訪ねると

ロックフェラー家が情熱を注ぐブルーシーフード。百聞は一見にしかず、扱っている都内の回転すし店を訪ねました。

お店の前には、ブルーシーフードの魚を取り扱っていることを示す大きな看板があり目を引きました。

お店によると、水揚げの状況によって変化があるものの、この日は、東京で水揚げされたメカジキ、ハマダイ、そしてカツオをブルーシーフードのすしとして提供していました。

ブルーシーフードを提供する理由について、すし店を経営する会社の野本良平社長は次のように話していました。

「地球温暖化や乱獲で、世界中の水産物が減ってきている中で、どうにか減少を食い止めないと、魚を扱う事業者としては、商売ができなくなってしまいます。ブルーシーフードをすしネタとして使うことは、海の資源を守ることにつながるし、環境に配慮した企業運営をすることで、消費者の方からも評価してもらえるチャンスになります」

普及の課題は認知度

一方、野本社長は、課題についても率直に話してくれました。

「日本には数千種類の魚介類がいますが、まだ日本国内ではブルーシーフードの種類が少ないです。

そのため、提供するすしをすべてブルーシーフードにすることは出来ません。消費者の方がもっとブルーシーフードについて知り、買い物の際に選択してくれるようになれば、ブルーシーフードももっと広がっていくと思うので、店舗スタッフがお店に来てくださったお客さまに、正しい知識を説明できるようにしていきたい」

先進地アメリカではどんな取り組みが?

ブルーシーフード普及の取り組み、アメリカでは意外なことに水族館が起点になっていました。

大規模に啓発活動を進めているのは西海岸カリフォルニア州にある、モントレーベイ水族館です。

モントレーの街は、1900年代前半には、いわし漁で大いに栄えますが、乱獲などの原因でいわしがとれなくなると、産業が廃れました。

その後、いわしの缶詰工場跡地に、近くのスタンフォード大学の海洋研究者たちのアイデアで、水族館をつくる計画が持ち上がり、1984年にオープンしました。

こうした歴史的経緯もあり、水族館は海の資源保護に力を入れて取り組んできました。

水族館では、1999年には、シーフード・ウォッチというプログラムを本格的に始めました。

魚種別や地域別で漁業の持続性を判断し、水産物を、赤(資源枯渇のため購入を避ける)・黄(あまりおすすめではないが、可)・緑(おすすめ)の3段階に分類したのです。

この取り組みのわかりやすさと信頼性が多くの人の賛同を呼び、シーフード・ウォッチはいまでは、アメリカ全土でレストランや大手のスーパーなどが取り入れるなど、広がりを見せています。

日本こそ先導役に

ロックフェラーさん夫妻は、私たち日本人に、いま、伝えたい思いがあるといいます。

「気候変動は世界中の人々の生活、動物や植物そして魚類に影響します。海、そして地球全体で起きているさまざまな問題を妥協なき手段で解決することが真に求められていて、これに代替プランなどないのです。

日本は美しい島国で豊富な水産資源に恵まれています。ブルーシーフードの普及によって、日本こそ海を守る世界の先導役になれると、私たちは信じています」

日本では、ことし12月から新たに、水産流通適正化法が施行されます。

違法にとられた水産物の流通を防止しようという趣旨の法律ですが、この法律の背景には日本周辺の水産資源が減少していることへの危機感があります。

私たちの周りには、日頃から多くのすしや刺身、加工品など、魚介類があふれています。

ブルーシーフードのガイドに載っている魚介類をみて、どのようにとられたのか、とりすぎていないのか、食べる前にちょっとでも考えることが水産資源保護の第一歩だと気づかされました。

国際ニュース

国際ニュース