科学と文化のいまがわかる

科学

サイカル研究室

魔球の正体 番外編野球ボールの“すべらない話”

2023.08.19

グラブを外し、笑顔で審判に対応する大谷翔平投手。

点検を受けているのは、ボールの「すべり止め」の使用。

キレのある球を投げようと、強力な粘着物質を不正に使用するケースが問題になったことから、近年、大リーグが取り締まりを強化している。

いわば「チート行為」によって“魔球”を編み出そうという動きを制限しようというものだが、実は、ボールのすべりやすさに関する科学的なデータはないのだという。

そうした中、すべりやすさの正体を解明し、公平なプレー環境やケガの予防に役立てようという研究が、日本で進んでいる。

大リーグで粘着物質の使用疑い 名投手も

「子どもたちの命に誓って、ロジン以外のものは使っていない」。

不正を指摘する審判団に対し、強い言葉でそう訴えたのは大リーグのシャーザー投手。

通算213勝を挙げ(2023年8月18日時点)、サイ・ヤング賞をこれまでに3回受賞した名投手だ。

写真は2023年シーズン開幕当初の4月、先発登板したある試合のシーン。

審判団に複数回、呼び止められ、点検の結果、手に粘着性の物質が付いているとして、10試合の出場停止処分と罰金が科された。

試合後、シャーザー投手は、1度指摘を受けた後に大リーグ機構の担当者の前でアルコールを使って手を洗ったことを明かし、不満をぶちまけた。

「使用が認められているすべり止めのロジンしか使っておらず、汗と混ざっただけだ。合法的なのに、べたつきすぎていると言われて退場になるのは納得できない」

投手がつける「すべり止め」とは

「ロジン」とは、炭酸マグネシウムと松ヤニの粉末を一定の割合で配合したすべり止めの粉で、投手たちはこれを袋に詰めた「ロジンバッグ」を投球前に使うことが認められている。

このロジン以外の物質を指につけて投げることは禁止されているが、大リーグではすべりやすいボールのコントロールに苦しむ投手が、長年、「暗黙の了解」として、松ヤニや日焼け止めのクリーム、整髪料などをすべり止めとして指につけ、投球をしていると言われてきた。

回転数が増えれば、ストレートはよりホップしやすく、変化球はより左右、下方向に変化しやすくなり、その変化が極端に大きくなれば、打者の空振りを誘う「魔球」にもなる。

しかし、近年、ボールの軌道などを計測できる機器も普及する中、強力な粘着物質を使って、ボールの回転数を不正に増やそうとしている投手がいるのではないかという指摘が改めて噴出するようになった。

そのため、大リーグ機構は2021年のシーズン途中からすべり止めの不正使用をチェックする体制の強化に踏み切った。

大リーグ機構のサイトなどによると、不正の判断は、審判が試合中、ボールに異常な粘着性を感じたとき、投手のグローブや帽子、ベルト、ユニフォームを調べた上で「疑いなく粘着性がある」ことが判明した場合、だとしている。

そして、今シーズンはこれまでにシャーザー投手を含め、3人の投手が処分された。

いずれも受け入れているものの、汗とロジンによるものだと潔白を主張している。

日米ボールですべりやすさに差? ケガのリスクも? 科学で検証を

一方、大リーグのボールは日本のプロ野球のボールよりもすべりやすいと指摘されている。

大リーグのボールが公式球として使われたこの春のWBCでも、コントロールに苦慮する日本代表の選手たちの声がしばしば伝えられた。

投手にとってはすべりやすいボールをコントロールしようとすると、より強い力でボールを握って投げる必要がある。

そのためひじに負担がかかり、けがにつながりやすいとされている。

日本から大リーグに移籍した投手で、ひじのじん帯を修復する「トミー・ジョン手術」を受ける選手が多いのも、すべりやすさが要因の一つにあると見られる。

2年前、すべり止め取り締まり強化の方針が発表された際、大リーグに移籍した日本選手からは規制の強化ではなくボールの改善が先だという声が次々と聞かれた。

当時、NHKが伝えた選手たちの声を引用する。

ダルビッシュ有投手

「大リーグのボールはすべるので、ほとんどのピッチャーが10年、20年と粘着物質を使ってきたと思う。ボールを変えることが先だ」

前田健太投手

「日本みたいなボールであれば、誰も何もする理由はない」

菊池雄星投手

「日本にすばらしいボールがあるので紹介したいくらい」

また、AP通信は2023年7月、大リーグ機構がボールをすべりにくくする変更を検討していると伝え、日本のプロ野球のボールを例に挙げて、議論が進むことを期待する選手の声を紹介している。

大リーグで進む、ボールのすべりやすさを巡るこうした論争。

実は、「科学的な検証」が全く行われてこなかったという。

東北大学大学院工学研究科の山口健教授は、大リーグのボールが日本のボールよりも本当にすべりやすいのか、世界で初めてその実験に乗り出した。

東北大学大学院工学研究科 山口健教授

「日米のルールブックではボールのすべりやすさについての規定はなく、日米のボールのすべりやすさの差や、すべりやすいボールを使うことによるパフォーマンス、肘や肩のケガのリスクなどの影響も含めて、全て感覚で議論されています。そこは数字で具体的に何%差があるか調べることが大事だと考えましたが、ボールのすべりやすさに特化した研究は一切、見当らず、解明できればインパクトが大きいと考えました」

野球ボールのすべりやすさを初めて数値化

まず行ったのは、ボールと指の間のすべりにくさを示す「摩擦係数」を調べる実験だ。

係数が高いほど摩擦力が高まり、すべりにくい。

摩擦学を専門とする山口さんの研究室では、これまでに靴底や自動車のタイヤ、ティッシュペーパー、機械の部品など様々な素材の摩擦を研究していて、ノウハウは十二分にある。

大リーグと日本のプロ野球の公式球を取り寄せ、ボール表面の革を剥ぎ取って、力の大きさや向きを測定できるセンサーに載せ、革を指でなぞるような形で測定した。

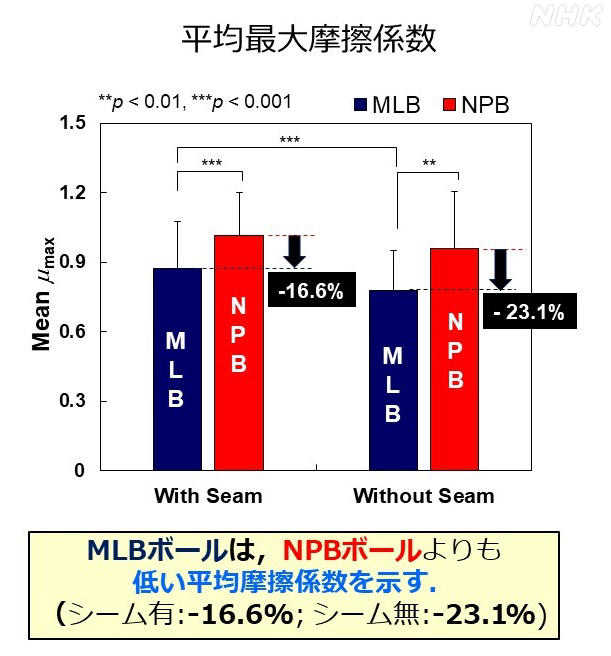

その結果、大リーグのボールは、日本のボールより、縫い目の部分(シーム有)では16.6%、白い革の部分(シーム無)でも23.1%、摩擦係数が低いことが分かった。

つまり、大リーグのボールは、日本のボールよりも2割ほどすべりやすかったのだ。

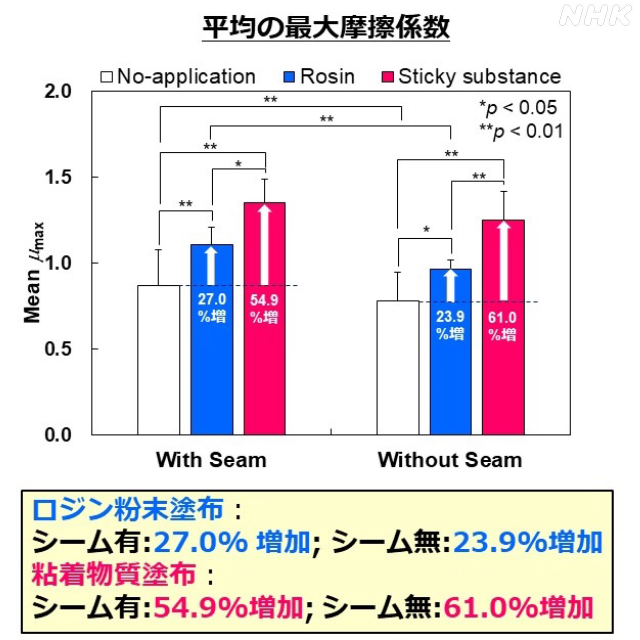

一方、ボールのすべり止めの効果の科学的なデータも初めて確認された。

大リーグのボールでは、ロジン、松ヤニに似た粘着物質をつけたところ、縫い目の部分ではロジンバッグをつけると27.0%、粘着物質をつけると54.9%、摩擦係数が高まった。

(白い革の部分でも摩擦係数はそれぞれ、23.9%、61.0%増加した)。

日米の野球ボールでなぜ、すべりやすさに差があるのか。

山口さんは、ボールの革のなめし方や薬剤の違いによって生まれる、素材のわずかな違いを指摘する。

革の厚さを測ってみると、大リーグのボールは1.24ミリだったのに対し、日本のボールは1.39ミリで0.15ミリ厚いことが分かった。

さらに、特殊な針で革の柔らかさを調べると、日本のボールの方が柔らかいことが分かった。

素材が厚くて柔らかいと、指で押したときに変形しやすくなるため、指との接触面積が広がり、摩擦力が高くなるのではないか、と分析している。

山口さんたちは、こうした見解も含めて、研究成果を科学雑誌「ネイチャー」の関連誌で発表し、ボールのすべりやすさや、すべり止めの効果を科学的に数値化した世界で初めての報告となった。

東北大学 山口健教授

「野球ボールのすべりやすさやすべり止めの効果を数値で示したこの研究は、すべりにくいボールの開発につながり、フェアプレーの環境を作っていくのにも、一石を投じる結果になればいいなと考えています」

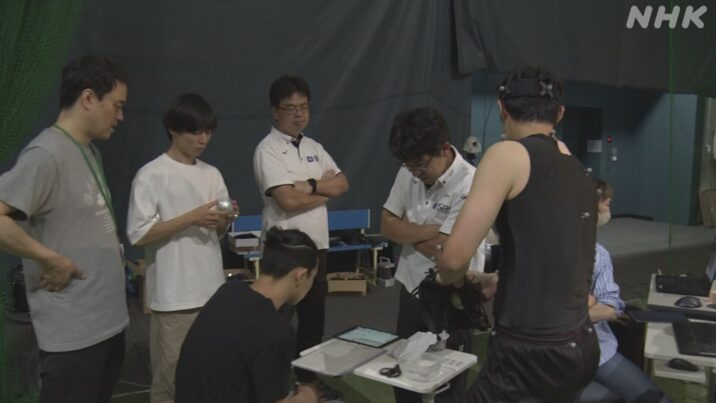

元プロ投手が投球での検証実験に参加

さらに、山口さんは、ボールのすべりやすさが投手の身体に与える負荷やケガへの影響などについても、調べようとしている。

その検証実験には元プロ野球選手の研究者も加わっている。

2013年まで4年間、横浜DeNAベイスターズに投手として在籍した福田岳洋さん。

最速150キロの速球が武器で、京都大学の大学院から独立リーグを経て、ベイスターズに入団した異色の経歴が当時、話題になった。

大学院で野球の動作解析を研究していた福田さんは、プロ引退後、脳科学を研究するNTTコミュニケーション科学基礎研究所などに所属し、スポーツ科学の研究を続けてきた。

山口さんは、この研究所と共同で、摩擦と投球の影響を調べる研究を立ち上げ、福田さんも元プロ投手として計画作りなどに参加。自ら被験者(投手)となって、投球実験を重ねてきた。

15年ほど前、私(筆者)がその京大野球部にいた頃、福田さんはちょうど大学院生。何度かグラウンドに来てバッティングピッチャーをしてくれたという縁もある。お互い、思わぬ出会いに驚きつつ、この研究の注目点について聞いた。

NTT 福田岳洋客員研究員

「スポーツの分野では視覚、聴覚に関する研究は進んでいますが、ボールのすべりやすさのような触覚に関するような研究はあまり聞いたことがありません。ですが、野球のような道具を扱う競技では、触覚はパフォーマンス発揮するために非常に重要です。野球は、屋外のスポーツなので、雨が降って手が濡れてすべりやすい状態、ロジンをつけてすべりにくい状態とさまざまな状態で投球しますが、すべりやすさが変わると投球フォームも微妙に変わるはずだと、感じていました」。

すべりやすさがケガのリスクにどう影響?

福田さんが指摘する、すべりやすさによる投球フォームの違いとは何なのか。

雨の日の試合や練習で投球したことがある人はイメージがつくかもしれない。

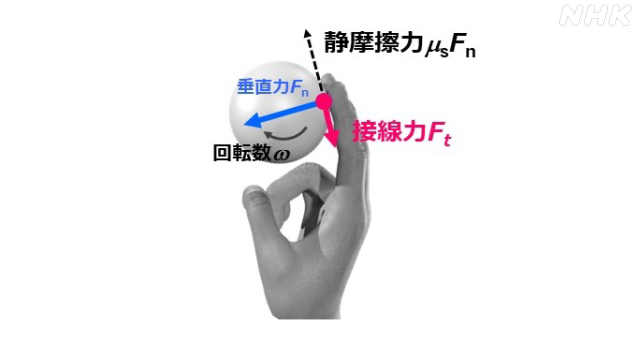

山口さんによると野球ボールを投げるとき、図のように中心部に向かって指で「押し出す力(垂直力)」と、指で手前に向かってボールを「こする力(接線力)」が加わる。

「こする力」によってボールは回転し、この力が大きくなるほど、回転数が多くなり、変化量の多いボールを投げることができる。

一方、ボールには「こする力」と反対方向に「摩擦力(静摩擦力)」が働く。

こする力が摩擦力に達するとボールはすべってすっぽ抜けてしまう。

つまり、摩擦力が大きく、すべりにくい状態であるほど、強烈なスピンをかけられるが、すべりやすい状態だと「こする力」を落とさないと投げられなくなるため、回転数も落ちてしまう。

雨でボールが濡れているとき、普段のようにボールに回転をかけて投げられないのはこのためだ。

投手たちはすべりやすさが変わっても「こする力」を上手く制御してコントロールしているとみられるが、その違いを投手がどう知覚し、フォームや筋肉への負荷にどう影響し、ケガのリスクにどうつながっているか突き止めたい、と研究チームは考えた。

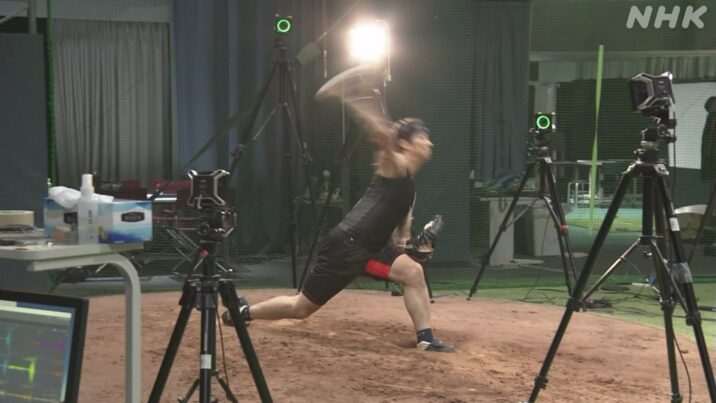

そして、この夏、この研究を進めるための予備的な投球実験が神奈川県厚木市のNTTの施設で行われた。

マウンドに立つ福田さん。

装着したのは、投球動作をCGで再現できる装置。

そして、筋力の活動量を測定する「筋電センサー」だ。

投球実験では、

①何もつけていない状態、

②指を水でべとべとに濡らし、すべりやすくした状態、

③「ロジンバッグ」をつけた状態、

④粘着物質の松ヤニをつけた状態、

の4つのすべりやすさのパターンで、

110キロから130キロのくらいのボール(ストレート)を投げ込み、筋力の活動状況の違いを調べた。

結果は…分析中だということだが、

あわせて、測定した摩擦係数(すべりにくさ)を調べると、

最も小さかったのが

②水で濡らした状態、

次いで

①何もつけていない状態と

③ロジンをつけた状態がほぼ同じ、

最も大きかったのが、

④松ヤニをつけた状態だった。

福田さんの指ではロジンの効果ははっきり出なかったが、雨の日のように手が水で濡れているとすべりやすく、松ヤニをつけるとすべりにくくなることが示された。

また、ボールの軌道を測定できる装置を使って、それぞれの条件でボールの回転数を調べたところ、

いずれも平均値で回転数が少ない順に、

②水で濡らした状態では1分間におよそ1200回転、

①何もつけていない状態では1800回転あまり、

③ロジンをつけた状態では1900回転近く、

④松ヤニをつけた状態ではおよそ2000回転だった。

摩擦係数が大きくなり、すべりにくくなるほど回転数が増える傾向が確認できた。

また、ボールの縦の変化量を調べると、水で濡らした状態ではそれ以外の条件と比べて、おおむね10センチ程度小さかった。

このときの投球を後ろから見ていても、確かにボールがホップせずにチェンジアップのように垂れていくような軌道を描いていた。

こうして、机上での実験の結果が裏付けられた。

一方、投球フォームや筋力への負荷については、7か所につけた筋電図の波形データなどから解析を進めている。

福田さんは投球後、「すべりにくさの違いによって投球フォームは全く変わる」と改めて指摘した。

NTT 福田岳洋客員研究員

「水をつけてすべる状態で腕を加速させて速いボールを投げようとするとき、ボールが高めにすっぽ抜けてしまいそうな感覚になり、腕に余分な力が入る。ボールが抜けるのが怖いから腕を大きく振れず、遠心力がかからないよう、棒みたいに押し出すような投げ方になる感じがする。ロジンや松ヤニをつけてすべらない状態にすると、腕の力が抜けて、安心して腕を大きく振れる。その結果、リリースの瞬間、ぴっと指にかかる感覚がある」

NTT 那須大毅主任研究員(NTT側の研究代表者)

「余分な力みが抜けることでケガの予防につながっていくのかもしれない。福田さんのイメージ通りに筋活動のデータが出るかもしれないが、被験者がイメージしていない方向にデータが出ることもあるので、慎重な分析が必要だ」。

研究グループでは、ボールのすべりやすさが変わったときに、投球動作のさまざまな場面で筋肉の活動量がどう変わるか、詳しく調べるとともに、今後は社会人野球の選手たちにも協力してもらい、より多くのデータを集めて、検証していくことにしている。

東北大学 山口健教授

「指のいくつかの条件やボールの違いによる摩擦係数の差ははっきり導き出せていますが、ピッチングにどう影響するかはまだまだ分からないことが多いです。例えば球速と回転数は相関していますが、球速をさらに上げたときに摩擦係数が高いと回転数はどう変わるか。また、すべりやすさの感じ方も個人差があると見られますが、摩擦係数の測定値とどう関係するか。さらに研究を進めて明らかにしていく必要があります」。

山口さんは、ボルダリングや体操など、すべり止めが使われる野球以外のスポーツでもその効果やパフォーマンスへの影響を調べる研究を構想している。

スポーツの現場で「摩擦の正体」を解明していくことで、どんな意義があるのか。

最後に、改めて山口さんに尋ねた。

東北大学 山口健教授

「『摩擦』は目に見えない現象で水分量や湿度が変わるだけでも変化するなど非常に多くの因子が絡み理解を複雑にしています。研ぎ澄まされた感覚を持ち、複雑な動作の再現が得意なアスリートとともに研究することで、摩擦が人の知覚や動作にどう影響しているか、詳しく分析できると考えています」。

その上で、山口さんは一連の研究が私たちにふだんの生活にも密接に関わっていると強調した。

東北大学 山口健教授

「例えば、靴では摩擦係数が低ければ滑って転んでしまいますが、摩擦係数が高すぎるとつまずいてしまうこともあり得ます。また、ボールのように靴でもすべりやすさの感じ方が違い、やそれによって歩き方も個人差があるはずで『ちょうどいい摩擦の範囲』が人によってそれぞれあるのだと思います。そうした現象をスポーツの現場で研究を進めて、詳しく解明できれば学術的にも非常に面白いし「すべらない靴」の開発で転倒事故が減らせるように、ケガの予防や着心地のいい服など生活に近い製品の開発にもつながる研究になると考えている」。

大学野球で投手をしていた頃、コントロールにあまり自信がなかった私はロジンをよく使っていたが、正直、それほどの効果を感じることはなかった。

それでも、次はいいボールが決まって欲しいと、1球1球投げるたびにロジンバッグを触っていたので、中の粉はすぐに無くなっていった。

山口さんの研究によると、ロジンは松ヤニほどのすべり止めの効果は無いが、指が汗で濡れていたり、乾いていたりしていても、摩擦係数を一定に保つ効果があるという。

データの裏付けが得られると、確かに指になじむ感覚が強くなったような気がする。

松ヤニを使いたいという誘惑を抑えて、さっそく新しい「マイロジン」を購入した。

たぶん、伸びのある球が投げられそうな気がする。

週末、草野球のマウンドに上がるのが楽しみだ。

NEWS UP魔球の正体、スパコンでここまでわかった。~俺のフォークは落ちている~

NEWS UP続・”魔球”の正体~そして、重力だけが残った~

NEWS UP続々・魔球の正体 大谷翔平の「スイーパー」~落ちずに曲がる、その不思議~

ご意見・情報 をお寄せください