科学と文化のいまがわかる

科学

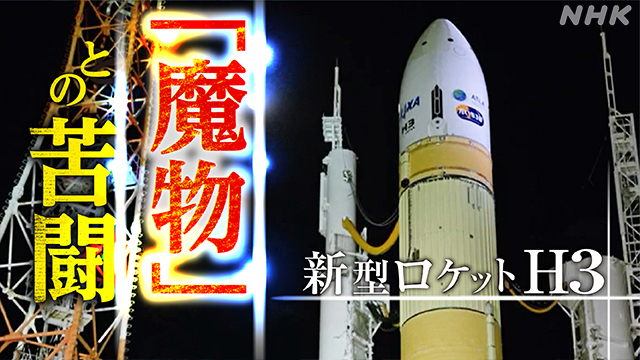

新型国産ロケット「H3」打ち上げへ~“魔物”との苦闘を乗り越え“宇宙新時代”へ~

2023.02.14

新型国産ロケット、「H3」初号機の打ち上げが目前に迫っている。

競争が激化する商業衛星の打ち上げビジネスや、アメリカが進める国際的な月の探査プロジェクト、「アルテミス計画」の始動。宇宙開発が新たな局面に入る中、日本の存在感を示す上で重要な切り札と期待される。

開発は9年前、JAXAと三菱重工業による国家プロジェクトとして開始。打ち上げは当初、2020年度の予定だった。

ところが。

2度にわたる、年度をまたぐ延期。行く手を阻んだのは、開発中の新型エンジンで起きた、想定外の“振動”だった。

「エンジン開発には“魔物が潜む”」。

最大の難所とも言われる新型エンジンの開発で、技術者たちはどのように壁を乗り越え、“魔物”に打ち勝ったのか。去年11月の最終試験と、そこにたどりつくまでの苦闘の道のりを伝える。

「H3」の狙い

種子島宇宙センター。

鹿児島県の種子島の東南端に位置する。

ロケットの組み立て棟や発射地点、打ち上げ管制室などがある、JAXAの最重要拠点のひとつだ。ここで行われる「H3」開発の様子を、2年半にわたって取材してきた。

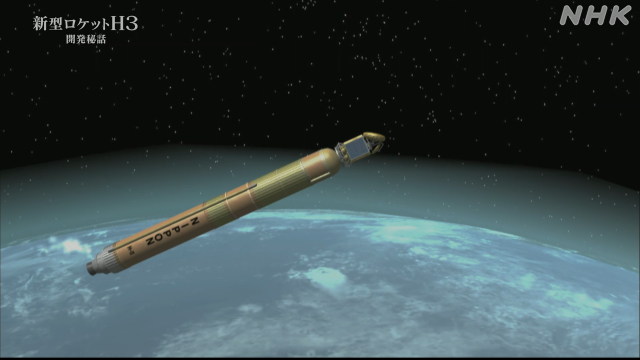

「H3」は現在の主力ロケット「H2A」の後継機で、総開発費2000億円を超える国家プロジェクトとして開発が進められている。全長は国内最大の63メートルで、宇宙に運べる重量はおよそ1.3倍になる。国産ロケットが培ってきた、高い打ち上げ成功率を維持しながら、打ち上げコストを現在の半分程度に抑えることも目指す。

世界中で商業衛星の打ち上げ需要が高まるなか、「パワー増強」「コストダウン」「高い信頼性」の3本柱を軸に、打ち上げビジネスの競争に臨む狙いだ。

宇宙開発新時代に向けて、日本の“切り札”とも言える、新型ロケット「H3」。開発は順調に進んでいた、1点を除いて…。

出口の見えない暗闇

取材のための撮影は2年半。この間、開発チームは「出口の見えない暗闇」をさまようかのようだった。

難航を極めたのは、新型メインエンジン「LEー9」の開発だ。

「LEー9」は、従来のメインエンジンと比べて構造をシンプルにしている。「H3」が目指すのは、「パワー増強」と「コストダウン」、「高い信頼性」の維持。構造をシンプルにしたことで、部品の数はおよそ3分の1に減り、「コストダウン」に大きく貢献。代わりに、「パワー増強」に向けて、エンジン内部の装置を大きくすることなどで対応。設計段階ではうまくいく…はずだった。

ところが。

そこに“魔物”が潜んでいた。

2020年5月。39回目の燃焼試験でそれは起きた。

エンジン内部の装置にヒビが入っていることが確認されたのだ。

ヒビが入っていたのは、エンジンの心臓部と言われる「ターボポンプ」の一部だった。

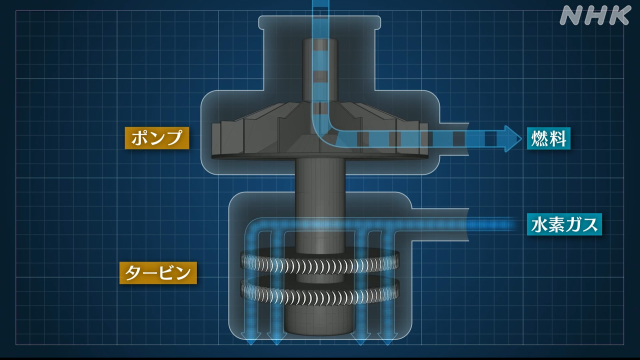

「ターボポンプ」は「タービン」と「ポンプ」で構成され、「タービン」を回すことでポンプを回転させ、燃料を送り込む。「LEー9」では、タービンを効率よく回すため、タービンの羽根を大きくし、そこに水素ガスを、高速で流している。

その分、羽根に負荷がかかるようになり、想定外の“振動”が起き、羽根にヒビが入った。

この問題に対処するため、チームは開発を中断。

2020年9月、打ち上げを2021年度に延期すると発表した。

その後、改良型の「ターボポンプ」を準備し、問題になった“振動”は改善された。

しかし、2021年10月。

打ち上げ期限まで残り5か月の時点で行った、53回目の燃焼試験で、タービンに再び“振動”が確認された。

1度目の延期の原因となった“振動”は、「共振」という特定の周波数で激しくなる“振動”だった。さらに、今回は「共振」に加えて、「フラッター」という周波数と関係なく起きる、強い“振動”も確認された。“振動”は程度が大きいとエンジンが壊れ、打ち上げ失敗にもつながりかねない。

出口の見えない暗闇。

またしても“魔物”が顔をのぞかせた。

初号機以降、「H3」で打ち上げる計画が複数控えている。さらなる延期は、こうした計画を大幅に遅らせることになる。

しかし、総責任者の岡田匡史さん(JAXA)をはじめ、開発チームはぶれることはなかった。

「リスクには厳しく対処する」。

その信念は、過去の苦い経験から学んだものだ。

岡田さんが若かりしころ、初の純国産ロケット「H2」のメインエンジン、「LEー7」の開発でのことだ。「LEー7」は開発段階の試験で、「ターボポンプ」に特殊な“振動”が起きることがわかっていた。過酷な燃焼試験を繰り返しても大きなトラブルは起きず、開発チームは「リスクは小さい」と判断。

しかし、1999年11月、H2ロケット8号機が打ち上げに失敗した。エンジンを回収して調べた結果、原因は「ターボポンプ」に起きていた、あの特殊な“振動”だった。当時は、リスクは小さいと判断されていたものだった。

あのとき、原因をとことん突き詰めていれば、打ち上げ失敗は避けられたかもしれない。

その後の大きな教訓となったという。

なんとしても、想定外の“振動”を根本から解決する。

苦渋の決断ではあったが、年度をまたぐ2度目の延期を決めた。

「計画どおりの打ち上げが実施できないことと、そのロケットに載っていただくミッションに、大きな影響を与えてしまったということを非常に重く受け止めています」

“日々是燃焼”の精神で

窮地に立たされた開発チームは思い切った策に出た。

これまでは、振動に対処するための改良型の「ターボポンプ」を1つずつ製造してから、燃焼試験を行い、その効果を確認していた。

1つの「ターボポンプ」を準備するのに数か月かかるため、効果を検証するのに時間がかかってしまう。

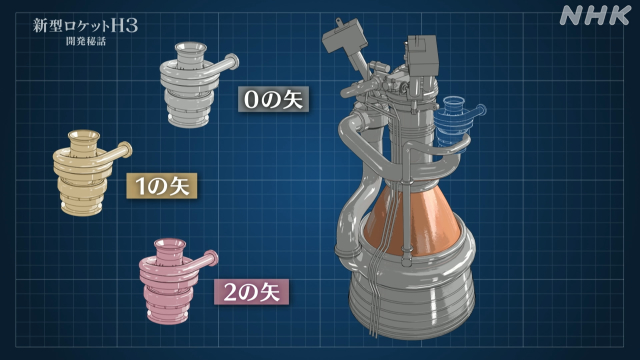

そこで、設計を少し変更した「0の矢」、中程度変更した「1の矢」、大きく変更した「2の矢」という、複数の「ターボポンプ」を同時並行で準備することにした。それらの効果を確認するため、次から次に燃焼試験を行い、短期間でベストな設計を探るという方針に切り替えたのだ。

この方針転換は、チームの負担をこれまで以上に重くするものだった。「ターボポンプ」の設計や製造、燃焼試験の準備などが急ピッチで進められるため、現場は「不夜城」と言われるほど、昼も夜も関係ない状態で稼働することになる。

しかし、「一点の曇りもない」ロケットを短期間で開発するには、これしか方法がなかった。

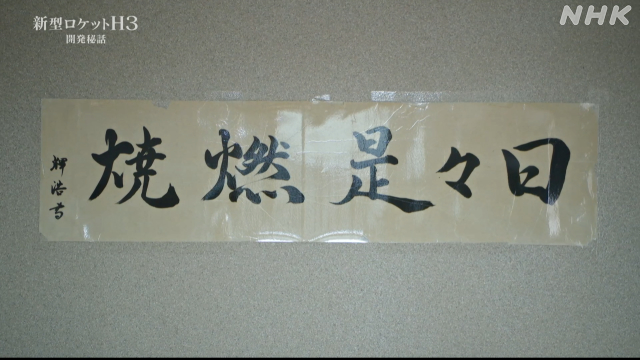

種子島宇宙センターの敷地にある、エンジンの燃焼試験を指揮する建物の壁。

「日々是燃焼」という文字が書かれた幕が張られている。「燃焼試験を繰り返し、日々精進する」という意味の造語で、かつてJAXAの技術者がつくったものだ。

以前から掲げられていた幕だが、“背水の陣”を敷くチームが、出口の見えない暗闇にも、情熱を燃やして立ち向かうんだという、みずからを鼓舞することばのようでもあった。

「日々是燃焼」。

チームはこの言葉どおり、改良型「ターボポンプ」の効果を確認する燃焼試験を、去年3月以降8回行い、去年6月の燃焼試験では、ついに、すべての振動を抑えることに成功。

そして去年8月、エンジンが過酷な条件でも正常に動くか確認する試験を行った。データを詳しく分析したところ、動作に問題ないことがわかり、今年度中に初号機の打ち上げを目指すことになった。

「最初の延期から2年という時間をいただきましたけれど、ひとつひとつの燃焼試験を積み重ねてここまできました。『一点の曇りもない』エンジンになりつつあると思います。もう少し評価を続けてそういう状態にして、打ち上げに臨みたいと思っています」

ついに、出口への光が差してきた。

最終試験・・・実はその裏で

去年11月、「H3」開発は打ち上げ前の最終段階に入った。

種子島宇宙センターのロケット組み立て棟の機体を、発射地点に移動させ、エンジンを燃焼させる試験が行われることになったのだ。この試験は「CFT」と呼ばれ、打ち上げ前のリハーサルと位置づけられる、最後の関門だ。

11月6日午後5時半。いつも以上に厳重な警戒ゲートでチェックを受け、発射地点に向かった。ロケット組み立て棟の前で待機していると、ついに大扉が開き、その巨体が姿を現した。

およそ30分後、ロケットは発射地点に据え付けられ、翌日の午前7時半を予定している燃焼試験に向け、燃料の充填が始まった。

ところが。

翌日の午前4時前。

近くの宿で仮眠をとっていると予期せぬ一報が入った。

「もしかすると試験が延期になるかもしれない」。

出口が見えかけたのに、またしても“魔物”か…。

いったい何が起きたのか。

焦る気持ちを抑えながら、管制室に急ぐ。

部屋は多くの技術者たちでごった返し、それぞれ手元の資料やモニターを見ながら、ものものしい雰囲気で何かの議論をしていた。おそるおそる旧知の技術者に状況を聞いてみると、ロケットに取り付けられた装置のひとつに、不備が見つかったという。

解決するには、ロケットに人が近づいて作業する必要があるが、すでにロケットには液体水素と液体酸素が充填されていた。ロケットに人が近づくには、これらを抜き取り、再び充填しなければならない。ただ、燃料の抜き取りや再充填は、かなりの時間を要することになる。

この日の次に試験が行えるのは1か月以上先で、その場合は、3度目の打ち上げ延期にもつながりかねないという。

議論の末、チームは液体水素だけを抜き取るなど、安全に試験を行える方法を確認。試験開始の時刻は遅れるものの、なんとか、この日の午後4時半に燃焼試験を行えるめどが立った。

燃焼時間の目標は25秒間。

カウントダウン6秒前から燃焼が始まる計画だ。

私たちは、ロケットの発射地点から3キロほど離れた管制室の中で、試験の様子を撮影していた。

技術者たちは固唾を飲んで、エンジンを映し出すモニターや、計測中のデータを注視する。

「10!9!8!7!6!…」とカウントダウンの音声が続き、担当者が「MEIG(燃焼開始)」とコール。

すると、2基の「LE-9」エンジンが燃焼を始める。

勢いよく吹き上げる、大量の白煙。

すさまじいエンジンのごう音。

「5!6!7!8!…」というカウントアップの音声が続く中、時折、エンジンが正常に動作していることを示す、「『LE-9』正常!」という報告が聞こえてくる。

その後も「16!17!18!19!…」とカウントアップが続き、「MECO(燃焼停止)を確認」というコールとともに、エンジンは燃焼を停止。

目標の25秒間という、燃焼時間を達成できた瞬間だった。

試験が無事に終わったことが確認されると、技術者たちは総立ちで、握手をしたり抱き合ったり、涙する人もいて、これまでの労をねぎらい合った。

しばらくすると、チームの総責任者の岡田さんが建物から出てきた。

そして、これまでになくほっとした表情でこう語ってくれた。

「今回の燃焼試験は特に緊張しました。初めて機体とエンジンを組み合わせた状態でエンジンを燃焼させるので、燃焼時間の1秒1秒が長く感じました。『LE-9』がしっかり働いてくれたので、すごく力強く見えました。もう、『安心できるエンジン』になってくれたと思っています」

初号機打ち上げへ

当初の計画から遅れることおよそ2年。

最終試験をクリアした開発チームは、「H3」初号機の打ち上げをことし2月に行うと発表した。

ロケットの打ち上げは、成功か失敗かのどちらかしかない。

“魔物が潜む”と言われるエンジン開発での苦難を乗り越え、国産の新型ロケットとして“宇宙新時代”を切り開くことはできるのか。

限界への挑戦を続けてきた技術者たちは、打ち上げの直前まで最後の調整を続けている。

NEWS UPH3ロケット エンジニアの苦闘の舞台裏

NEWS UP宇宙から 地球を観測する衛星 『だいち3号』を、 試しに人間の視力に 置き換えてみたら とんでもない数字が出てきた

NEWS UP宇宙飛行士が教える外出自粛中の過ごし方 ~日本人初 民間宇宙船に搭乗する野口宇宙飛行士に聞いた~

ご意見・情報 をお寄せください