科学と文化のいまがわかる

原子力

原発の運転延長 なぜいま?リスクは?

2022.11.07

原則40年、最長60年と定められている原子力発電所の運転期間について、政府はさらなる延長を可能にすることを検討しています。

経済産業省は11月28日、運転期間から審査などによる停止期間を除外し、実質的に60年を超えて運転できるようにする案を提示。

原子力規制委員会も、原発の老朽化に対応するための制度づくりを進めています。

なぜいま運転延長なのか。老朽化のリスクや海外の事例はどうなっているのか。

Q&Aで詳しく解説します。

Q.経済産業省が示した「60年超」の案は?

A.

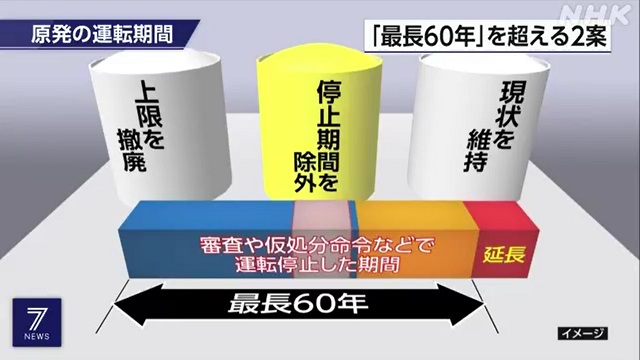

11月28日に開かれた経済産業省の審議会で示されたのは、運転期間の上限は維持しつつ、原子力規制委員会による審査や裁判所による仮処分命令などで運転を停止した期間を計算から除外し、その分を追加的に延長できるようにする案です。

現行の法律では、原発の運転期間について原則40年、延長は1回に限り最長20年と定められていますが、この案では実質的に60年を超えて運転ができるようなります。

検討の過程では、運転期間の上限を撤廃する選択肢も提示されましたが、引き続き上限は設けるとされました。これについて経済産業省は、立地地域などの不安の声や東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえて導入されたいまの制度との連続性も考慮したとしています。

また、40年を超えて運転する場合には国の認定も必要で、電力の安定供給や脱炭素化への貢献、事業者による自主的な安全性向上の取り組みなどをみて、延長を認めるか判断するとしています。

経済産業省は、審議会の議論や与党との調整などを踏まえて、年末までをめどに決定したいとしています。

Q.停止期間は老朽化しないの?

A.

原子力発電所の運転期間から停止していた期間を除外することについては、2017年に、電力各社が規制委員会に要望していました。

各社は、審査などへの対応で原発が長期間停止し運転期間が短くなっている状況を伝えた上で、原発が停止している間は原子炉など重要な設備の劣化は進まないので除外しても技術的に問題ないと主張しました。

これに対し規制委員会は、停止期間中に劣化が進む機器や設備もあり、個別の施設ごとに状況は異なるとして、科学的・技術的に結論を得るのは困難だと指摘していました。

Q.国内の原発は稼働から何年経過?

A.

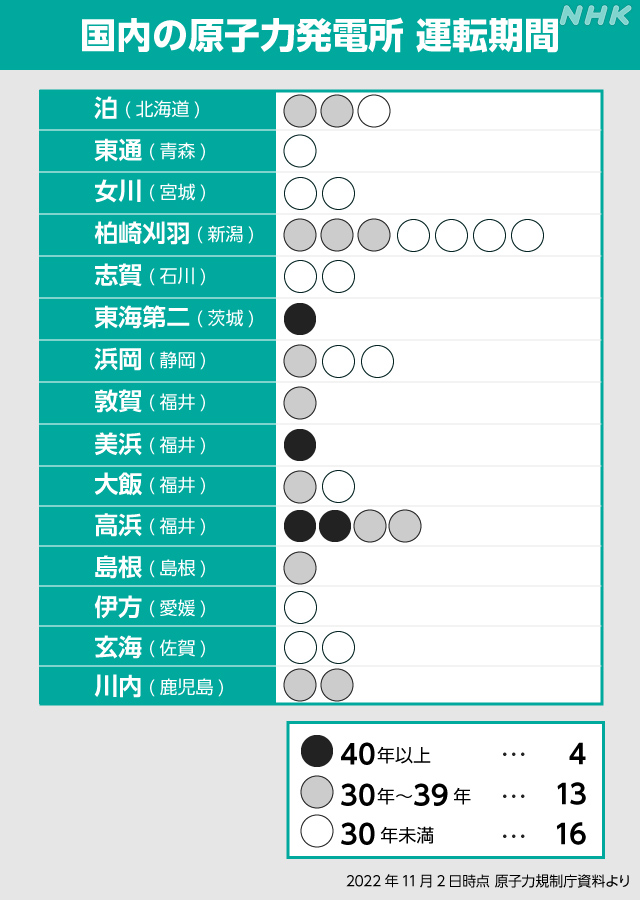

国内には、2022年10月末現在、15原発33基の原子力発電所があり、このうち、半数の17基が運転開始から30年を超えています。

さらに、3原発4基が原子力規制委員会の認可を得て、40年を超える運転延長が認められていて、このうち、美浜原発3号機は2021年6月、原発事故のあと初めて40年を超えて再稼働しました。

Q.なぜいま原発の運転延長?

A.

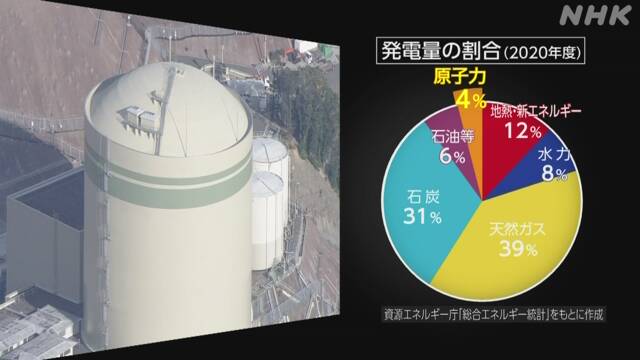

政府が原発の運転期間のさらなる延長を検討する背景には、脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給に向けて、既存の原発を最大限活用する方針があります。

政府は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を掲げています。

これに向けて2030年度には、総発電量のうち発電時に二酸化炭素を出さない原発の占める割合を2020年度のおよそ4%から5倍程度の20から22%程度とするのが目標です。

ただ、建設中のものも含めすべての原発が動いたとしても、運転期間の上限が60年のままだと、2040年代には大幅に減少し、2050年には10%程度まで落ち込むことになります。

政府は、次世代原子炉の開発と建設も検討する方針ですが、実用化の見通しは早くても2030年代半ば以降とされ、建設にはさらに長い時間がかかる可能性もあります。

こうした状況を踏まえ、政府は、原発のさらなる長期運転に必要な法整備などの具体策を年末までをめどにとりまとめたいとしています。

Q.40年制限が導入された経緯は?

A.

原子力発電所の運転期間を原則40年とし、1回に限り最長で20年延長できるという規定は、東京電力福島第一原発の事故のよくとし(2012年)、民主党政権下で改正された原子炉等規制法で定められました。

自民党と公明党を含めた与野党の協議を経て法案がまとめられましたが、年数で区切ることに異論も出され、原子力規制委員会が設置されたのちに、速やかに見直すとした規定も盛り込まれました。

これに対し原子力規制委員会は2020年7月、どのくらいの期間、原発の運転を認めるかは政策判断であり、規制委員会として意見を述べる立場にないとする見解を公表し、技術的な観点から一律に運転期間を決めることはできないとしていました。

Q.海外の事例は?

A.

IAEA=国際原子力機関のまとめによりますと、2022年10月末時点で世界の原発427基のうち、運転開始から30年を超えているのは66%にあたる283基、40年を超えているのは30%にあたる128基となっています。

最も長いのはスイスのベツナウ原発1号機やアメリカのナインマイルポイント原発1号機など5基で、53年前の1969年に運転を開始しました。

アメリカでは運転期間は40年と定められていますが、技術的な理由ではなく公益事業の独占を禁止する観点などからの規定で、規制当局の審査に合格すれば20年の延長が認められ、延長の回数に制限はありません。

資源エネルギー庁によりますと、60年を超える運転延長を認められた原発は94基あり、このうち6基は80年を超える運転も認められているということです。ただ、古い原発は経済性の観点から相次いで廃炉になっていて、実際に60年を超えて運転するかは電力会社の判断になります。

また、フランスやイギリスでは運転期間の制限はなく10年ごとに審査を受ける仕組みになっていて、このうちフランスでは56基ある原発のうち20基が40年を超えて運転しているということです。

一方で、こうした海外の事例について原子力規制委員会の前委員長の更田豊志さんは、日本の状況にあわせた仕組みが必要になるという見解を示していました。

(更田豊志さん)

「海外と日本では、地震ひとつを取っても置かれている状況が全然違い、新しい知見によって耐震要求が引き上げられることもあるので、必ずしも海外の事例が直接参考になるわけではない」

Q.老朽化のリスクは?

A.

原発を長期間運転すると放射線や熱の影響でさまざまな機器や設備が劣化するいわゆる「老朽化」が進みます。

例えば、鋼鉄製の原子炉は核分裂で発生する中性子によって強度が落ちるほか、金属製の配管は中を流れる熱水や蒸気による浸食や腐食で厚さが薄くなり、ケーブルは熱などで性能が低下します。コンクリートの構造物も熱や放射線によって強度が低下する可能性もあります。

このため、電力会社は、機器や設備の点検に加え、原子炉周辺の構造物の取り替えを行っています。しかし、原子炉や土台のコンクリートといった重要な設備は技術的に交換が難しいため、安全に使えるかの確認が重要になります。

確認を怠ったことによる事故も起きています。

2004年に福井県にある関西電力の美浜原発3号機で起きた配管の破断事故では、吹き出した蒸気などで作業員5人が死亡しました。破断した配管は、運転開始以来点検が行われていなかったことが原因でした。

Q.老朽化で原子炉の強度が落ちるの?

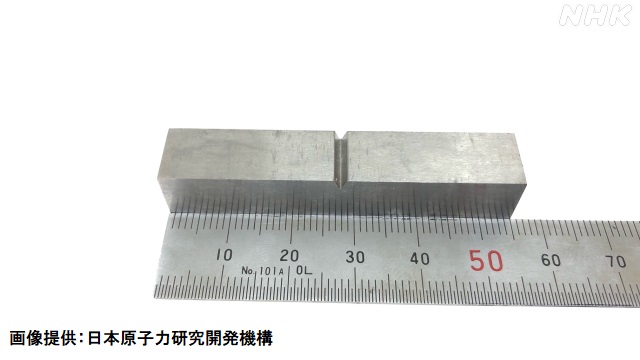

取り替えが難しい原発の機器で代表的なものが原子炉。正式には原子炉圧力容器と呼ばれています。核燃料が納められている鋼鉄製の容器で、安全上非常に重要な機器ですが、核分裂で発生する中性子に長期間さらされることで徐々に強度が低下することが知られています。これが「中性子照射脆化」と呼ばれる現象です。

日本原子力研究開発機構によりますと、中性子によって金属の材料の中の組織が変化し、徐々に粘り強さを失ってもろくなるということです。

こうした「脆化」の状況を確認するため、原子炉圧力容器の内側には、実際の容器と同じ材料を使った複数の「監視試験片」が納められています。この試験片を定められた時期に取り出して、たたき割る試験や引っ張る試験などを行うことで、脆化がどのくらい進んだか調べることができるということです。

Q.これまでの安全性の確認は?

A.

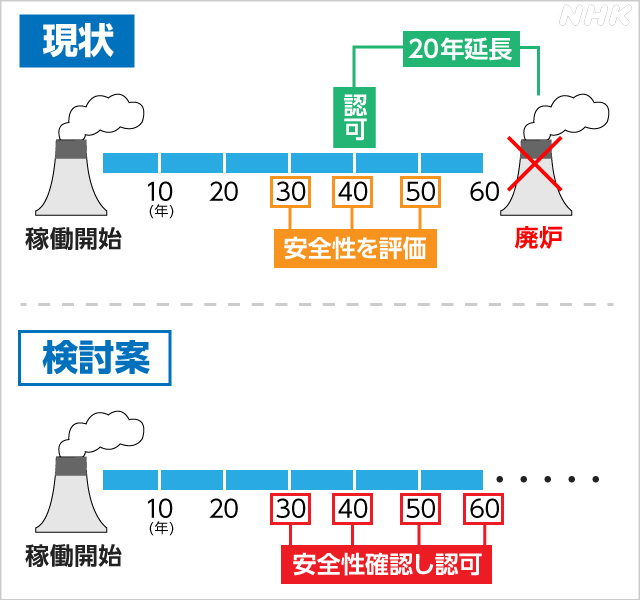

原発の老朽化に対応するため、電力会社には現在も、運転開始から30年を超える前に、重要な設備が安全に使えるか評価し、管理方針を定めて、10年ごとに更新していくことが義務づけられています。

それに加えて40年を超えて運転したい場合、劣化状況を詳しく調べる「特別点検」を行った上で、規制委員会に申請して審査を受ける必要があり、合格すれば最大20年の延長が認められます。

この特別点検では、原子炉の内部で、もろくなりやすい溶接部以外も含めて、超音波による検査を行うことや、コンクリートの一部を実際に切り出し、強度や放射線を遮る程度を調べるなど、通常の点検では行わない項目も含め、くまなく調べることが求められています。

原子力規制庁の元幹部で長岡技術科学大学の山形浩史教授は、原発を長期間運転するリスクについて、個別に確認する必要があると指摘します。

60年を超えて原発が安全かどうかは、実際にそのときが来て、技術的な評価をしないとわからない。一番心配なのは、炉心がある原子炉圧力容器に中性子があたってもろくなる問題で、運転の仕方によっても変わってくるので、それぞれの炉で個別に判断する必要がある。

Q.原子力規制委員会が示した制度案は?

A.

仮に60年を超えて原発を運転する場合、機器や施設の劣化に加え、設計自体が時代遅れになることも懸念されるため、原子力規制委員会としてどのように安全性を確認するか、検討が必要になっています。

11月2日に示された制度案は、10年ごとの安全性の評価と40年を超える運転の審査で行っている「特別点検」を合わせたような形で、運転開始から30年以降、10年を超えない期間ごとに劣化状況を確認した上で管理計画を策定し、規制委員会の認可を得るよう義務づけることにしています。

また、この期間には運転が停止している期間も除外せず算入するとしたほか、機器や設備の劣化を考慮しても最新の基準に適合していることを確認していくことも盛り込まれました。

規制委員会は今後、電力各社の意見を聞いた上で、制度の枠組みを年内にもとりまとめることにしています。

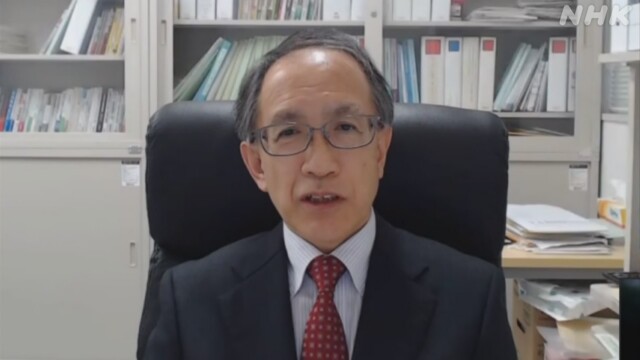

山中伸介委員長は会見で、事業者が長期間にわたって原発を運転するハードルは今よりも高くなるという認識を示しました。

運転開始から30年以降は、最長10年ごとに基準に適合していれば認可し、適合しなければその時点で運転をやめていただくルールにつくりかえようという考えだ。最長10年ごとに繰り返し認可を求めることは、事業者にとっては立証が難しくなるので、現行の制度よりもはるかに厳しい規制になるという認識だ。

Q.政府の方針決定前に制度づくり着手はなぜ?

A.

原子力規制委員会は今回、政府が原発の運転期間について具体的な方針を決める前に、安全性を確認する制度づくりに着手しました。

また、10月5日には、経済産業省の担当者を呼んで説明を受けるなど、推進側の動きに対し、先回りするような異例の対応をとっています。

これについて原子力規制委員会の山中委員長はNHKのインタビューに対し次のように述べました。

(原子力規制委員会 山中伸介委員長)

早急にどういう方針になるかを確かめたいということで、まず方針を聞いて対応を考えようと進めてきた。圧力が加わったわけでもないし、独立性を毀損するとか何か恥じるところもない。規制制度に抜けが生じることが恐れとしては一番大きく、高経年化(老朽化)した原子炉の安全性をきちんと規制の中で見ていける仕組みを早急に作らなければならないという気持ちからスタートした。当然いろんな考えがあることは承知していたし、誤解が生じる可能性があるというのは十分理解した上で行動を起こした。ただ、言葉足らずで、私の説明不足だったところはあるかもしれない。

その上で、今後は丁寧に説明したいとしています。

(原子力規制委員会 山中伸介 委員長)

これからも恐らくいろんな利用政策について議論があると思うが、規制制度はきちんと守っていくことは丁寧に説明したいし、もし何か国民のみなさんに疑義があるようなケースが出てきたら、丁寧に説明させていただきたいと思っている。

※2022年12月5日に最新情報を加えて再公開しました。

NEWS UP夢の続きをもう一度 “次世代原子炉” 実像と課題

NEWS UP”核のごみ”どうする 住民に対話しづらい空気が・・・

NEWS UP「94万人の命と暮らしを守るには」 “原発再稼働を加速”の波紋

ご意見・情報 をお寄せください